共通テスト2025国語・古文全訳『在明の別(山の座主~)』『源氏物語・若菜下(院も、ただ~)』本文と現代語訳・解説と分析をわかりやすく!

受験生の皆様、受験が気になる皆様、お疲れ様です。

最新版・今年の共通テスト2025年の国語第四問、古文『在明の別(ありあけのわかれ)』『源氏物語・若菜下』の現代語訳をしました!

出典は、まさかの『源氏物語』から。

出題だけ見ると、国語界隈では有名な「源氏物語ショック(※注)の再来か!?」と思われましたが、量は多くなく、選択問題も易しめで、全体的には難しくなかったかと思われます。

(※注:源氏物語ショック・・・2014年センター本試験で、源氏物語が出題された際のことを指す。「源氏物語? え、それ最高難易度古文だからセンターには出ないっしょ」と言われていた予想を裏切り、超絶難しい古文が出題された。この年あまたの受験生の心がへし折られ、国語の平均点が100点を割るという事態となった)

実際、2025年の共通テスト国語平均点は126.13点ということなので、6割超えましたね。やっぱり簡単だったんだな。

また、一部で「あ! これって大河ドラマの「光る君へ」の影響だ!」とも言われていますが、私はまぁ〜別に関係ないんじゃないかな〜と思います。今までだって、「大河ドラマの○○と合わせた時代が出るんじゃない」と言われ続けて、出た試しはほとんどないので笑

「で、源氏物語のどこ?どの部分?」→それは「若菜」の下巻でした。光源氏が引退し、「院」として出てくる頃です。

一方『在明の別』は現代ではマイナーな出典です(ちなみに「在明」は「有明」とほぼ同じ意味です。月があるまま夜が明ける頃。でもニュアンス的には「有明」は「月がそこにある」って感じで、「在明」というと、「月があるのを眺めながら夜明けを見ている(人)」というニュアンスがあると思うので、やっぱり「有明の別」より「在明の別」の方がタイトル的にはいいなぁと思ったり)。

『在明の別』は、本文の一部が散逸して、正確な全文は残されていない作品です。そのため高校古文で扱われることも少なめ。内容は『とりかへばや物語』+『源氏物語』+『竹取物語(SF要素)』+αてな感じでしょうか。

できあがったところからアップしています。

★更新進捗(1/26現在)★『在明の別』解説が完成!

(↓なお昨年度、2024年版はこちら。これくらいは書きたいな〜)

■文章Ⅰ『在明の別』「山の座主、慌て参りたまへり〜」

★リード文★

右大臣の娘である大君(おおいぎみ)は、夫である左大臣の子を妊娠している。一方、右大臣の妹である女君は、かつて契りを交わした左大臣との関係が途絶え、苦悩を深めていた。

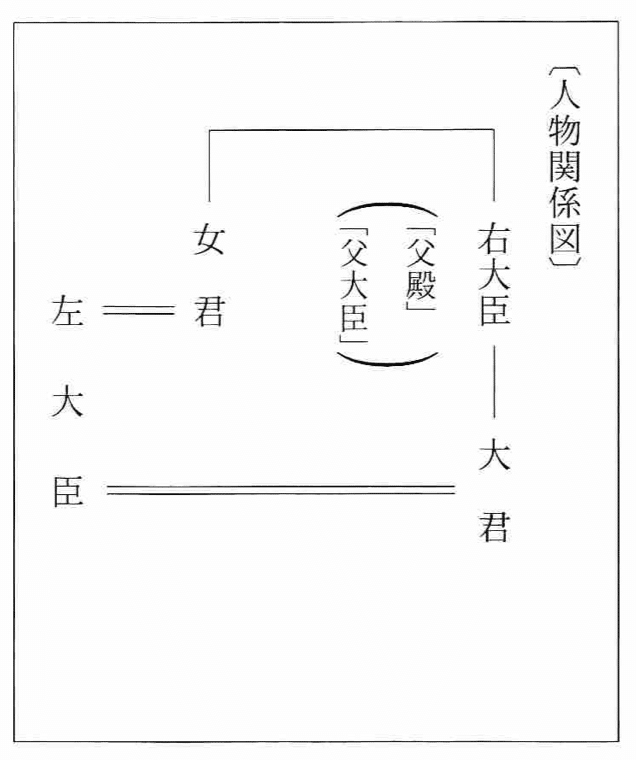

※本番に付随された人物関係図↓

■『在明の別』現代語訳(全訳、ほぼ直訳)

山の座主は、慌てて参りなさった。御枕上に呼び入れ申し上げて、右大臣は御手をすりあわせて、仏にものを申し上げるように「ただ、今ひとたび、目を見合わせてください。たくさんおります中に、何の宿縁であろうか、幼い頃からほかに類がないほど深く思ってきました闇を、全く晴らし申し上げておりません」と、泣き惑いなさるところに、たいそう静かに数珠を押しもみなさって、『今百由旬内、無諸衰患」と読みなさっている御声は、はるかに澄んでのぼっていく心地がするが、変わりゆく御様子が少しばかり戻って、目をわずかに見明けなさった。いる限り、かえって慌てふためいて「誦経せよ、あれをせよ」と戸惑いなさるが、やはり心がある人とも見えず、御顔も変わっている様子で、その人だともわかりなさらない。たいそうつややかな美しさで親しげなものの、妬ましそうな眉のご様子に、左大臣はそのようにもわかりなさらず、父殿は、たいそう不思議で「思いがけない人にも似なさっているな」と理解できずお思いになるが、少し身じろぎをして

さまざまに朝夕こがす胸のうちをどの方向にしばらく晴らしたものだろうか

と仰る様子は、少しもその人ではなく、違うようでもないのを、父大臣だけは、返す返す「不思議だ」と首をかしげなさる。

さて、自分の御心ではいらっしゃらないので、また消え入りつつ、全くとどまることができそうもないのを、「今は容態も悪くなくていらっしゃる」とおし静めつつ、ひどくかれている御声をやめて、薬師の呪文を返す返す読みなさるところに、御もののけが現れ出てきて、小さい童に駆り移された。大声を出して呼び続ける声に、今まさに御心がでてくるのであろうか、人々が見つめ申し上げるのを「恥ずかしい」とお思いになって御衣を引いてふさぎなさる。

■解釈と読解ポイント(個人的に訳していて気になった箇所。★は特に注意する箇所)

○山の座主、慌て参りたまへり

「山の座主」とは、注釈にあるとおり「比叡山延暦寺の最高位にある僧」のこと。古文では「山=比叡山」のことが多い。「座主」とは天台宗の一番えらい人。

昔は「病気=もののけのせい」と思われていたから、病気になったら僧を呼べ!という時代だった。そんで、右大臣の娘の一大事とあっちゃあ、僧の中でもすげー位の高い僧を呼ぶんだなぁ。腕のいい医者を娘のために呼び寄せる権力者の構図・・・。

なお「参りたまへり」は、品詞分解すると「参り/たまへ/り」。謙譲語+尊敬語+完了の助動詞です。

○呼び入れきこえて

「きこえて」は謙譲語「きこゆ」がくっついているから、訳は「呼び入れ申し上げて」。「呼び入れて何かが聞こえた」わけじゃない。

○目を見合はせたまへ

直訳は「目を見合わせなさいませ」。でも尊敬「たまへ」が命令形のときは、「~してください」と訳す方がナチュラルになる。

「でも、『目を見合わせる』って何?見つめ合うの?」って思うかもしれないけれど、ここは意識不明の重体な大君に「目を開けて!」「意識が戻って!」って言っているような感じ。だから「目を開けてください!」という訳の方がわかりやすいかな。

○あまたはべる中に、何の契りにか

「え・・・はべる、って何だっけ、なさるだっけ・・・」という古文単語が怪しい人は、「侍り・候ふ=お仕えする(謙譲)、あります、ですます(丁寧)」というのを覚えるところから。

ここは、お父さんが娘のことについて祈っている場面だから、お仕えする(謙譲)と取るとおかしいので「あまたはべる中に」は「たくさんおります中に」と丁寧語で訳すのがよさそう。多分、「他に娘や息子もいるけれど、その中でもこの娘は」というニュアンス。

また「契り」は宿縁、前世からの因縁。

★いはけなくよりたぐひなく思ひそめはべりにし闇を

問1傍線部(ア)出題。えーと、問題は・・・

(ア)いはけなくより

①かわいらしいので

②幼いころから

③言い表せないほど

④他の子よりも

・・・ってあるけど、もう「いはけなし=幼い、あどけない」ってわかってたら、秒でわかるやん!簡単すぎ!

次の(イ)も(ウ)もそうだけど、単語一個で判断つく、えらく簡単な問題にしてきたな・・・

その先の「思ひそめはべりにし闇」とは、注釈にもある通り、子を思うあまりに分別を失う親心を“闇”とたとえる昔ながらの言い方。「思ひそむ」は「深く思う」こと。

だから「いはけなくより思ひそめはべりにし闇を」を訳すと「幼い頃からずっと大切に思っておりましたこの心を」となるかな。

○さらに晴るけはべらぬ

「晴るく」って、ちょっとマイナーな動詞なので注釈がついてますね。普通に「晴れさせる」って訳は漢字から想像できるし、注釈はいらない気もするけれど。

ただ、それより「『はべらぬ』の『ぬ』って、完了なの?打消なの?」って迷う人の方が多そう。ここは、接続が「はべら(=未然形)」なので、未然形接続の打消の助動詞「ず」の連体形と判断できます。

「ええ?でも文末なのに、何で連体形?」→それはほら、さかのぼると「何の契りにか」って係助詞の「か」が上にあるから、係り結びをしているためです。

また「さらに~打消」で「まったく~ない」という副詞の呼応もしているので、文法的にいろいろ詰まっている部分だなと思います。

ということで、「さらに晴るけはべらぬ」は「まったく晴れさせません」が直訳になります。子を思う闇を晴れさせていません(=子を想う闇に惑ってばかりです、子供大事!)って感じかな。

★いと静かに~と読みたまへる御声

問2の敬語問題。誰から誰へ、という敬意の方向も含めて考えないといけないように見えるけれど、実は敬語の種類だけで答えが判別できるという、ちょっと作問者の人、油断しすぎじゃない?と思っちゃう問題。

ともあれ、「静かに数珠押し揉み」「『令百~』と読み」はどれも座主の行動なので、「たまへ」は作者から山の座主への敬意を表す尊敬語。

○はるかに澄みのぼる心地するに

「澄みのぼる」はそのまま、「澄んだように上る」ということ。読経の声がはるか空高くに澄き通るように響き渡っているのが想像できるなぁ。

○変はりゆく御けしき、いささか直りて

これは死にかけていた大君の様子。意識を取り戻した!

★あるかぎりなかなか手まどひをして

問1傍線部(イ)なかなか。

「なかなか=かえって」は必修語!これが分からなかったら古文単語やり直したらいい。

「あるかぎり」は、「その場にいる限り(すべて)」という意味。大君が目を開けたらびっくりして、かえって慌てふためいたんだね。

○なほ心ある人とも見えず。

「心ある人」は、ここでは「正気」ぐらいかな。意識を取り戻したとはいえ、やっぱり正気とは思えない大君。

○いとにほひやかにけ近きものから、妬げなるまみのけしき

「にほひやか」は「つやつやした美しさ」。「け近き」は「け(なんとなく~という意味の接頭語。漢字は「気」)+近し」で、「親しみやすい」。でも「妬げなり」なので「憎らしそう、悔しそう」なんだね。怪しいな。

★左の大臣はさやうにも分きたまはず

ここは問3読解問題にある判断ポイントのひとつ。「分きたまはず」は、分けるんじゃなくて理解の方で「分かりなさらず、理解なさらず」ということ。

ここでの「さやうにも(そのようにも)」は、大君の変な様子のことだから、どうも大君が変だ、ということに左大臣は気づいていない。

★さまざまに朝夕こがす胸のうちをいづれのかたにしばし晴るけむ

これも問3の読解問題になってる。「こがす」は「恋い焦がれる、心を悩ます」なので、その悩んだ心をどこに晴らせばよいか、と詠んでいる。

大君が変なのは前からの文脈で理解できていれば、この和歌は大君本人じゃなく、もののけが詠んでいると気づかないといけない。

〇いささかその人にもあらず、違ふべくもあらぬを

「いささか~打消」は「決して~ない、全く~ない」という副詞の呼応の一種。ここ、ぱっと見で訳すと「え?その人じゃないし、違わない・・・??」という、よくわからない部分になってしまう。

補足すると、「その人」が大君を指し、後半はもののけ(女君)を指している。わかりやすく訳すと「全く大君とは思えないし、女君と間違うはずもない様子」となる。「絶対女君じゃん!」と右大臣が確信している場面。

○わが御心おはせねば

「わが? 誰?筆者?」と思うかもしれないけれど、ここは「自分の」という意味で、大君の心のこと。正気じゃないという話。

○さらにとまるべくもおはせぬを

まずは「さらに~打消」の「全く~ない」。「とまる」は「とどまる」で、こういう場面では魂がこの世にとどまること(=息を吹き返すこと)を指すことが多い。でもとどまりそうにない、って言ってる。大君死にそう。

★今はけしうおはせじ

問2波線部b。「おはす」は尊敬語。選択肢には「丁寧語」というワナがあったけど、受験古文では丁寧語は侍りと候の2つだけと覚えておく。

ここは「けしう(は)あらず=悪く(は)ない」の尊敬表現パターン。大君が死にそうなんだけど、比叡山トップメンバーが大丈夫大丈夫!悪くないよ!って場を持ち直そうとしている模様。

★呼ばひののしる声に、今ぞ御心出で来るにや、人々のまもりきこゆるを

まず「呼ばひののしる」が問1傍線部ウ。

ウ)呼ばひののしる声

1)近づきながら悪口を言う

2)泣きながら恋い慕う

3)大声を出して叫び続ける

4)名前を呼んで祈禱する

「ののしる」が「大声を出す、大騒ぎする」だと分かれば、全然迷わない問題。ほんと、古文単語を覚えてるかどうかであって、文脈どうのこうのじゃないな。

後半「まもりきこゆる」も、「きこゆ」が謙譲語だと覚えてるかどうかの問題。ちなみに「まもる」は「じっと見つめる」のであって、人々が大君を守ろうとしているのではない。

○「はしたなし」と思して御衣を引きふたぎたまふ。

大君、気がついた! そりゃ、みんなのぞき込んでたら恥ずかしいよね。でも良かったね。

ーーー

■文章Ⅱ『源氏物語・若菜下』本文「斎宮は二十に余り給ふ~」

★リード文★

光源氏(本文では「院」)は、病になり生死の境をさまよう妻を救おうとしている。その病には、かつての光源氏の恋人であり、今は亡き女性が関わっていた。

■『源氏物語・若菜下』現代語訳(全訳・ほぼ直訳)

光源氏も「ただ今一度、目を見合わせてください。たいそうはかなく最後になってしまっているときさえ会えなかったことが、口惜しく悲しい」とお思いになり戸惑う様子に、命が止まるべくもないのを見申し上げる人々の動揺は、推し量るべきだ。たいそう強い御心のうちを仏も見申し上げたのであろうか、月ごろ現れなかった物の怪が、小さい童に移って大声で呼んでいるうちに、段々と生き返りなさって、うれしくも由々しくも心が騒ぎなさる。

ひどく懲らしめられて「人はみな去ってしまえ。光源氏一人の御耳には申し上げましょう。月ごろ懲らしめつらく当たりなさるのがいやであれば、同じ目にあわせようと思ったけれど、そうはいっても命も絶えないほどに身を砕いて思い惑われる様子を見申し上げると、今でこそひどい身を受けたが、昔の心が残っていてここまで参上してきたので、お気の毒な様子を見過ごすことができないで、とうとう現れたのだよ。決して知られまいと思っておりましたのに」といって、髪を振りかけて泣く様は、ただ昔見た物の怪と同じと見えた。

■解釈と読解ポイント(個人的に訳していて気になった箇所。★は特に注意する箇所)

※後ほど追記※

ーーーーー

◆オマケ『在明の別』『源氏物語』意訳※注:このまま訳すと先生に叱られます!!参考までに

■『在明の別』出題箇所の意訳(あらすじ)

「娘ー!!死ぬなー!おい、僧を呼べ!トップのやつ!比叡山のトップ!」

「はっ、ははっ、ただいまー!」

てなわけで、比叡山のトップ僧が慌てふためいて到着した。右大臣が目に入れても痛くない愛娘・大君ちゃんの枕元に呼び入れ、右大臣はなんまいだーなんまいだーと手をすりあわせて

「もっかい!もっかい生き返ってくれぇええ! わし、ちっちゃい頃から親馬鹿でした!この親馬鹿モードから抜けきってないんで!頼むー!」

と、わんわん泣いているところに、比叡山の僧たちは黙々と数珠じゃらじゃらして

「今百由旬内〜無諸衰患〜・・・」

って読む声はさすがの浄化パワー。死にそうな大君が意識を取り戻して、目をわずかに明けた。全員、うわわわ!と逆に慌てふためいて「もっと!もっとお経!あと、あれ、えーと何だ、あれもこれも!」とドタバタするけど、やっぱりダメそう。というか・・・これ本当に大君? 顔つきも変じゃない? めっちゃきれいだけど・・・あの・・・なんか恨みでもある? なお左大臣は気づいてない。父の右大臣は、んん?んんんん?と首をかしげて「え・・・ちょ、これ、俺の妹の顔に似てないか・・?どゆこと?」とわけわからんけど、大君が何やら、

♪ずっとずっと〜好きで好きで〜

この胸のこの想い、どこに晴らせばいいの〜fu〜♪

とか呪って歌ってて、待て待てどう考えても別人だろこれ(てか妹じゃん!)と、右大臣だけ気づいて「え、ちょっ、何?ドッキリ?」と首をかしげる。

そんなわけで、大君は正気じゃない。もう死にそう。それを「今なら大丈夫!」と、僧たちはガラガラ声の読経をやめて、薬師パワーの呪文に切り替えてブツブツ唱えると、出たーもののけ! えいやっと小さい子供に乗り移らせることに成功。

「大君ー!」「大君さまー!」「娘えぇぇえええ!」

と、周りが大声で呼び続けると、正気に戻った大君、周りでみんなが見てるから「恥っず・・・」と布団に隠れた。

■『源氏物語』出題箇所の意訳(あらすじ)

「今! もう一回、目を覚ましてくれ! こんな、こんなあっけない別れはいやだー!」

と光源氏が慌てふためいて、周りも「これはもうダメか・・・」とおろおろ。そんな悲痛な様子を仏様も見たのか、何ヶ月も全然出てこなかったもののけが、ちっちゃい童に乗り移った。

「紫の上!」「紫!」と、みんなで大声で呼びかけると、かろうじて蘇生。光源氏はうれしいやら戸惑うやら。

童に乗り移ったもののけはコテンパンにされ「みんな出てけー!光源氏!お前には言っとく。お前を同じ目にあわせようと思ったけれど、お前、もう死にそうなレベルで泣いてるから・・・今でこそこんな姿だが、昔好きだったお前がかわいそうになって、しょうがないから出てやったのさ。決して知られないようにしようと思ってたのに」といって、髪をばさっと垂らして泣くその様子、あいつじゃん、前にも取り憑いた、六条御息所じゃん・・・。

ではまた!随時追記しますー!

いいなと思ったら応援しよう!