神話の力が燃え上がる -小説『ノートルダム・ド・パリ』の面白さ

【水曜日は文学の日】

文学において「神話」というのは、決して切り離せないものです。小説であれ詩であれ、古代から続くその定型が、現代の文学にまで影響を及ぼします。

「ノートルダムのせむし男」で有名なヴィクトル・ユーゴーが1831年に書いた小説『ノートルダム・ド・パリ』は、そんな神話を結晶させつつ、新たに様々な力を加えることで、近代の神話に到達した、様々な意味で面白い傑作です。先日火災からの修復が済んだノートルダム大聖堂を舞台にしています。

1163年着工し、1225年に完成

2019年の火災で尖塔が焼失したが

修復され2024年12月に再公開された

15世紀のパリ。ノートルダム大聖堂の前に、醜い捨て子がいます。司教のクロード・フロロは、せむしのその子を助け、カジモドという名前を付けます。カジモドは成長して、ノートルダムの鐘つきになります。

フロロはある日、ロマの美しい娘、エスメラルダを見初めます。カジモドと謎の人物に誘拐されそうになるエスメラルダ。しかし、カジモドは捕らえられ、間一髪助けた近衛隊長で軽薄な伊達男ファビュスに、エスメラルダは恋をします。そしてカジモドの処刑のために集まってくる群集達。

大聖堂と群衆を背景に、愛慾に引き裂かれた4名の長いドラマが幕を開けます。。。

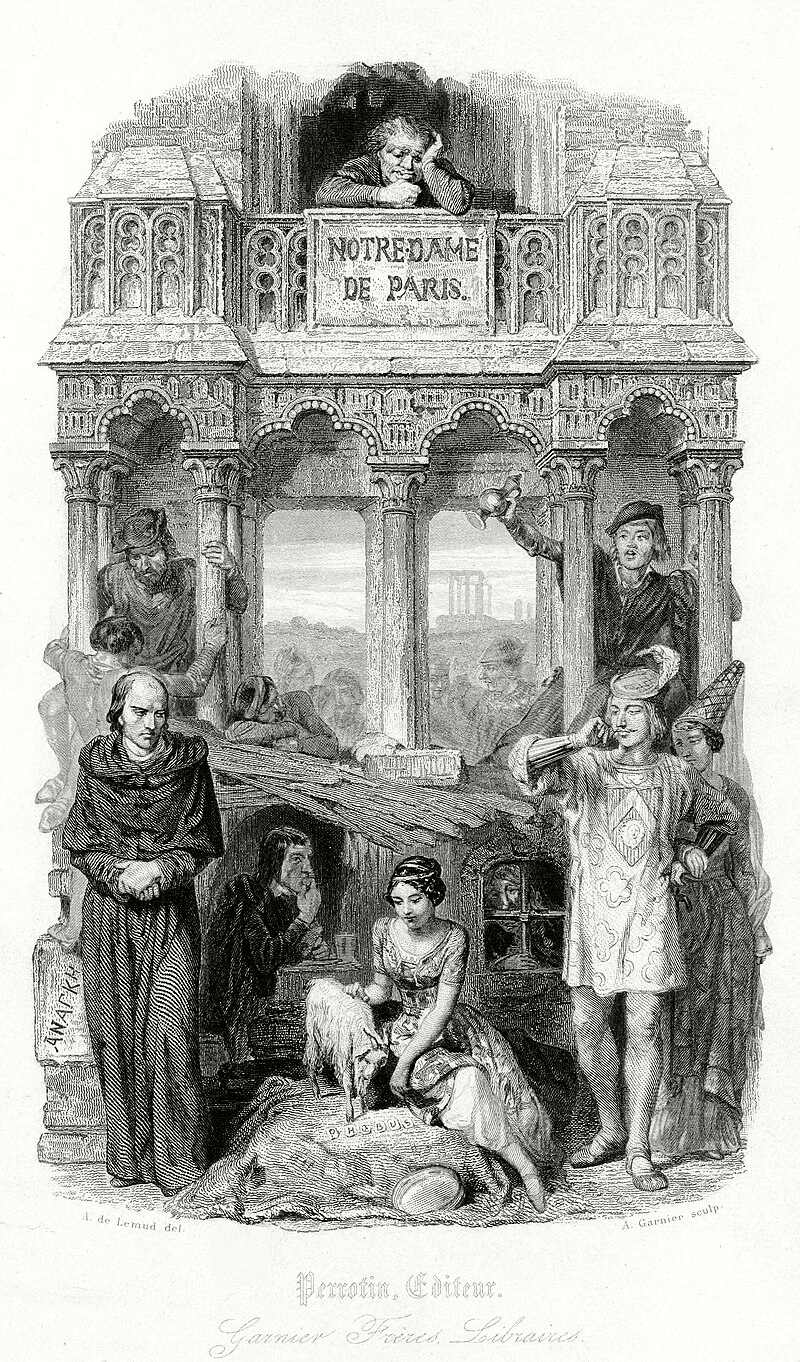

『ノートルダム・ド・パリ』の口絵

この作品の構造については、やはり触れた方がいいでしょう。というのも、上記のストーリーが「本当に分かる」のは、全11編の中の4編から。

2編までは詩人のグランゴワールを狂言回しとして、彼が広場でタンバリンを叩きながら踊るエスメラルダと会い、カジモドとも出会い、エスメラルダがカジモドに誘拐されそうになる場面に遭遇する。そして、パリの怪しい下層の「奇跡御殿」と呼ばれる場所に迷い込んだ彼は、エスメラルダと妙な関係を結ぶに至る。

そして、第3編では、ノートルダム大聖堂に関する、作者ユーゴーの長い洞察があります。その歴史から、聖堂の描写、そして破壊を受けた理由や、ゴシック様式にとどまらないその不思議さ、そして大聖堂から眺めるパリが延々と描かれる。その中で、ユーゴーはこう書きます。

大きな建築物は大きな山みたいなもので、何世紀もかかって出来上がるものだ。

(中略)

接ぎ木がつぎ、樹液が循環し、ふたたび生長がはじまるのだ。一つの建築物の上に、いくつもの高さに、いくつもの芸術がつぎつぎと継ぎ足されてゆくこの種の溶接作業を検討してみたならば、たしかに、大きな本を何冊も書いたり、ときには世界史を書き上げたりするだけの材料が見出されるのだ。

人間も、芸術家も、個人も、作者名のないこうした大建築物の中に、溶けこんで消えてしまっている。人間の知能がここに要約され、集計されているのだ。

要するに『時』は建築家であり、民衆は石工なのだ。

ここに、小説『ノートルダム・ド・パリ』のある種の核心があります。

つまり、この作品自体が、大聖堂のように、様々な民衆の中の神話的な要素を継ぎ合わせた巨大な建築なのです。

絶世の美女は、エキゾチックで共同体社会のアウトサイダーであるロマであり、それと不思議な親和性を持つのは、愚者としてやはり共同体の外側にいるせむし男。そして、そこに、教会と兵隊という、中世から起源を持つ、共同体を維持する職業の男たちの欲望がぶつかっていく。

それらは、ある意味近世まで残ってきた民衆の中の神話的なキャラの典型であり、それらが絡み合うことで、民衆の欲望にも火をつけ、燃え上がるドラマを創りあげます。

エスメラルダ

その欲望のえげつないまでの強烈さ。ことにフロロ司教のエスメラルダへの欲望は、普段司教として厳格に禁欲して、女性やロマを軽蔑しているがゆえに、抑圧された歪みを伴って、激烈に爆発します。

そうした神話的な力の噴出は、作者のヴィクトル・ユーゴーの特性でもあります。

ヴィクトル・ユーゴーは、1802年フランスブザンソン生まれ。彼が2歳の時に、ナポレオンが皇帝に即位し、19歳の時に孤島で亡くなっています。父親は熱烈なナポレオン主義者であり、母親は厳格な王党派。この二面は後々ユーゴーの気質を決定づけます。

パリで育ち、17歳でアカデミー・フランセーズの詩のコンクールで一等をとって作家として認められます。

詩人として活躍しつつ、1830年の戯曲『エルナニ』は、それまでの古典劇の規則を破壊する破格の作品で、多くの論争を引き起こし、フランスにおけるロマン主義の始まりとなります。

7月革命の混乱期には、国王ルイ・フィリップと親しくなり、1831年の『ノートルダム・ド・パリ』も好評を博します。

1848年の二月革命では当初ルイ・ナポレオンを支持するも、彼が皇帝になると批判して亡命。そして、詩集『懲罰詩集』『静観詩集』『諸国民の世紀』等と共に、1862年、名作小説『レ・ミゼラブル』が書かれることになります。ルイ・ナポレオン失脚後はパリに戻り、1885年、83歳で亡くなっています。

ユーゴーは基本的には詩人なのですが、戯曲であったり、小説であったりとジャンルをまたいだ結構レアな人です。ただ、それは彼が器用な人だったというよりも、寧ろ、その詩の性質によるものと言っていいでしょう。

ユーゴーの詩は、ある種の恍惚の強烈な噴出であり、しかも詩句が長大に連なって、ドラマの幻影を立ち上げていく。作品自体が多く、長いものが多い、凄まじい精力で、言葉が連なります。

それが台詞の割合が多ければ戯曲になるし、人物描写が増えれば小説となる。その意味で、小説と言っても、近代小説のように、普通の登場人物の心理を追うものでありません。

それを頭に入れておくと、この作品や『レ・ミゼラブル』の、作者の解説や本筋と関係ない描写を詩のように楽しめるのではないかと思います。

カジモド

そうした力の噴出のすべての根源に、ナポレオンを始めとするフランス革命という社会を変える力の余波、それと同時に、王党派のように、ある種の伝統を見つめる冷徹な目があると考えても良いかもしれません。

神話に代表される伝統と、革命。それらはある種の力を持ち、人間の運命を、世界を変えていく。

『ノートルダム・ド・パリ』の序文では、ユーゴーが、聖堂を訪れた時、等の壁の隅に「宿命」という言葉が彫られたのを見つけ、彼の中で何かの力を見出したことが記されます。

おそらく、そうした力の結晶こそが名作というものであり、私たちが作品というものを残す意味でもあるのでしょう。

この物語の作者がここに捧げる儚い思い出の他には、ノートルダムのあの暗い塔に刻まれていた不思議な言葉に関わりのあるもの、あの言葉があれほどわびしげに一言で表していた見知らぬ人間の運命を物語るものは、今はもう何一つ残っていない。

あの言葉をあの壁に描きつけた人間は、何世紀も前に世代の波間に消えてしまったし、あの言葉も、その後聖堂の壁から消え失せてしまった。聖堂そのものも、そのうちには、恐らくこの地上から消え去ることであろう。

この物語はあの不思議な言葉から生まれたのである。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。