秘密のアート基地、貴石修復所 *n.2

L'Opificio delle Pietre Dure - Fortezza da basso.

フィレンツェの国立修復所を見学しています。

前回からの続きです。

国立貴石修復所では、出張で修復することも多くなりました。

フレスコ画という技法があります。壁に漆喰を塗り、水で溶いた顔料を漆喰壁が乾かぬうちに素早く描いていきます。

漆喰を塗る人

下絵を点描で壁に移している人

移された点描を線で繋げている人

フレスコ画を描いている人(通常は師匠が担当)

絵の描かれた層は1センチもありません。1850年以降に用いられた修復方法では、壁からペリペリと剥がして、修復所に持ち帰り作業を進めていました。

壁からフレスコ画を剥がすときに、作品に損傷を与える危険性が高いので、いまでは、現地に赴いて足場を組んで修復する方法が主流です。

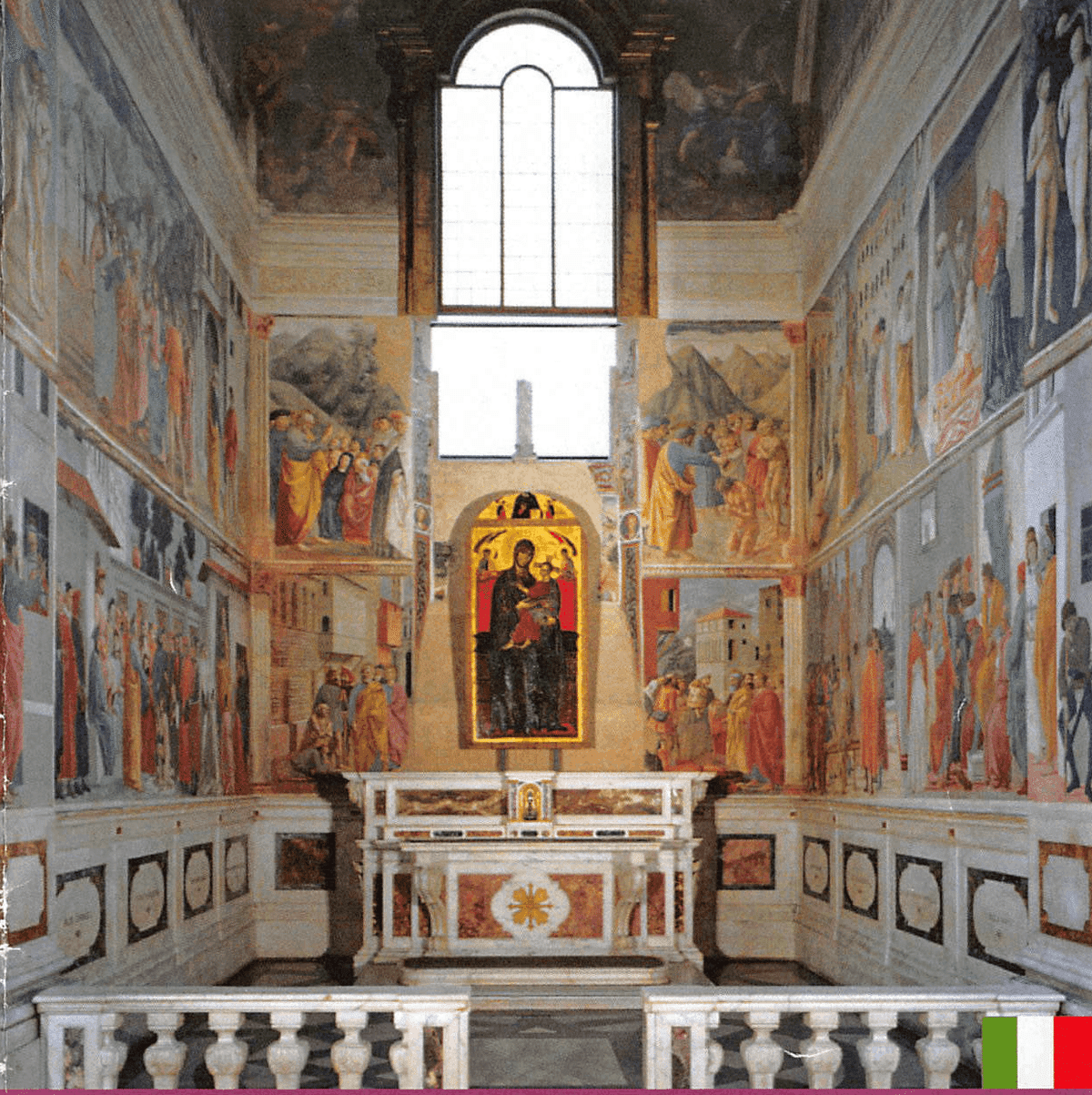

今年(2022年)のフィレンツェ中心街で、この出張修復を開始したところがあります。ブランカッチ礼拝堂と呼ばれるところで、中心街からアルノ川を渡ったところにあるカルミネ教会内部にあります。

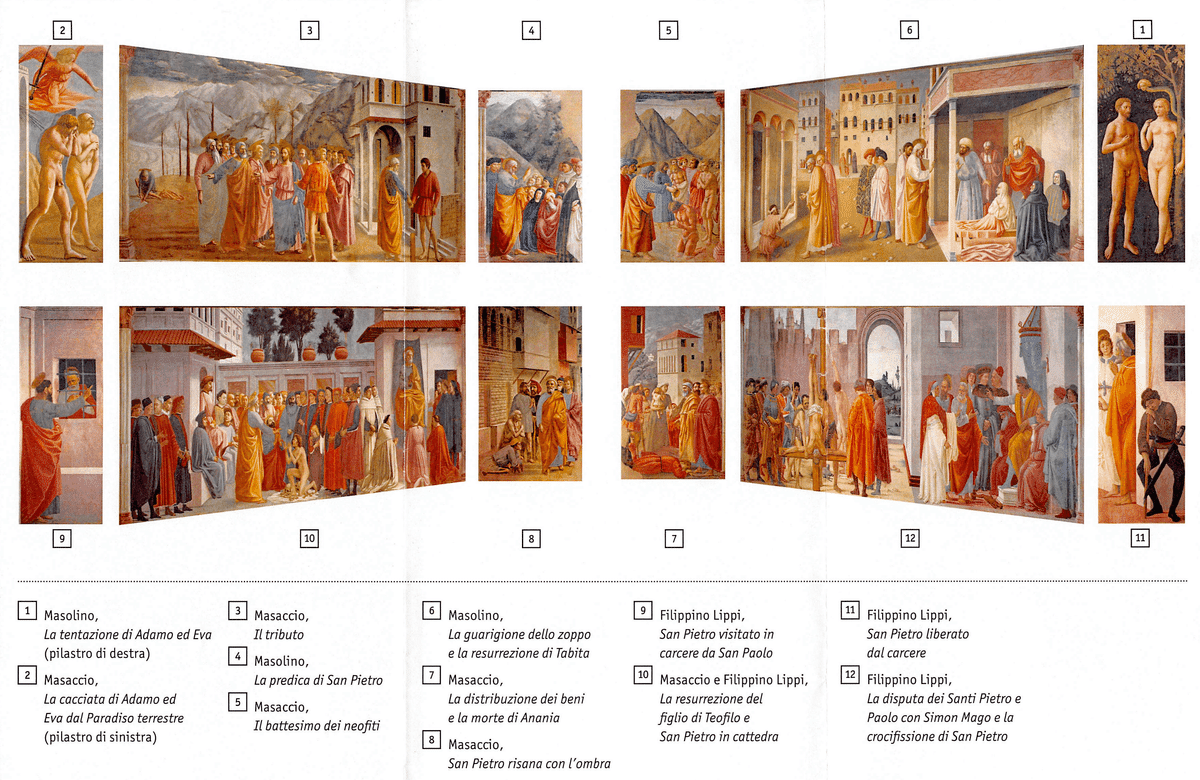

1400年代初期に活躍した、マゾリーノ、マザッチョ。時を経て1400年代後期にフィリピーノリッピが受け継いで完成させた、聖書の物語をフレスコ画で描いたものです。

ブランカッチ礼拝堂は、ミケランジェロをはじめ、多くの芸術家が『絵の教科書』として足繁く通った場所でもあります。

1700年代に火災に遭いますが、奇跡的にも礼拝堂は燃えず、フレスコ画は助かります。

出張修復をする場合、作業が休みのときに修復場を一般公開することがあります。ブランカッチ礼拝堂もそのひとつ。

フレスコ画は上下二段構成になっているので、足場も上下に組まれており、両方ともに見学が可能です。

普段は見上げるか、オペラグラスを片手で鑑賞しなければ、細かいところまで見えませんが、足場からは、アーティスト達が実際に描いたその場で、同じ目線で、間近に鑑賞することができます。

筆触や筆の痕跡をじっと眺めていると、当時の息遣いを感じるようで、ざわっと鳥肌が立ちます。

当時のフィレンツェの風景。

当時のファッションがわかります。

帽子もおしゃれ!

魚の口から銀貨を取り出そうとするペトロ。

魚の口を広げている手や、

魚の眼までリアルにわかる!

フィレンツェの風景。

猿や鳥を飼っていたのがわかります。

足場見学は、来年も続行すると思われますが、情報がなく不明です。フィレンツェに訪れる予定があり興味のある方は、下記のHPから切符を購入できます。

月曜日、金曜日、土曜日:10時〜17時。

日曜日:13時〜17時

閉館日:火曜日、水曜日、木曜日

さて、ブランカッチ礼拝堂から、バッソ要塞の貴石修復所へ戻りましょう。

絵画の修復師が、現在行なっている作業を説明して下さいました。ウフィツィ美術館にて行われる展示会に向けて、修復しているそうです。

その説明を伺いつつ、参加者のひとりが、全員が興味を持っているであろう質問を投げかけました。

『世界的に有名な絵画の修復を手がけるってどんな感じなんでしょう』。

彼女の返事は、『たいへん光栄です』。

『すごい仕事に携わっているとを自負し、感情が動くこともありますが、絵と対峙するときの自分は、医者なんです。医者として、患者を回復させるために、しっかり仕事を成し遂げたいという気持ちが強いです。』

修復所は、アートの総合病院なんですね。貴石修復所では、学校も併設しており、将来の若き医者達(修復師)も、日々、ここで実践をかさね勉強しています。

生徒がフレスコ画を自分で描き、どんな工程を経て完成するのか。実際に描いたら、壊して、修復の技術を学んでいきます。

修復師としての素質があれば、必ずしも絵が上手じゃなくてもいいんです。素質として必要なのは、根気や忍耐など精神的体力的なものはもちろん、どんな時代の作品にも対応できる広範囲にわたる知識です。

以前にインタビューをした若き額縁職人のトンマーゾ・マセッリさんも、こちらで学ばれています。受験者85名のうち、5名のみが合格という狭き門です。

貴石修復所は広く、大きな絵画、中世時代の板絵、額縁、木製彫刻と、部門ごとに、パーテーションで分けられています。

木製彫刻では、フィレンツェ中心街のサンタトリニタ教会に置いてある(はずの)マッダレーナがありました。デジデーリオ・セッティニャーノというルネッサンス時代の彫刻家の作品です。

展示会に貸し出し中との告知があったので、しばらく見かけませんでしたが、ルーブル美術館での展示を経て、貴石修復所へ運ばれていたんですね。

汚れや埃を取り、きれいな状態までもってきたので、これからは、こまかい調査に入ります。木製彫刻といっても、髪の毛は部分的に石膏で固めて色を塗られているようです。

そこで、どのようにして、この彫刻が製作されたのかを研究し、ひとりの学生が論文にするそうです。15世紀に製作された本物の作品をテーマにできるなんて、すごいですね。

こちらはすでに修復を終えたキリスト像の写真です。フィレンツェの大聖堂から依頼を受けた、ベネデット・ダ・マイアーノという、ルネッサンス時代の彫刻家の作品です。

4枚の写真で左上の作品は、日焼したようにブロンズ色。いまでは信じられませんが、1800年代のフィレンツェでは、オリジナルに色を塗り、ペタペタとブロンズ仕上げするのが流行ったそうです。

右上の写真では、右半身はブロンズ仕上げ、左半身はオリジナル色。ぜんぜん色が違います。

しかも腰布まで履き替えさせています。オリジナルでは、太もも中間まで木がむき出しになっているのが分かります。

ベネデット・ダ・マイアーノのほかの作品をみると、大抵の腰布は太もも半分を覆っています。それを3Dプリンターで印刷をし型をとって嵌めてみたらぴったり。

さあ、ここで問題が持ち上がります。

1800年代にブロンズ仕上げの修復を手がけたのは、ジョヴァンニ・ドゥプレという、フィレンツェで活躍した有名な彫刻家。彼の手によるものは、彼の作品として捉えれられ、歴史上重要な作品のひとつです。

そこで、このままにするか、もとに戻すか、あーでもない、こーでもないと関係者が評議します。

今回のケースでは、オリジナルに戻すことが決定されました。

当時にベネデット・ダ・マイアーノが施していたであろう同じ加工と色で麻布に立体感を持たせ、完成したのがこちらです。

貴石修復所には、多くの有名な作品がありましたが、そのなかには、絵画が展示会のために出張する前の置き場所として、搬入されている作品もありました。

作品が美術館から外に出ることなど、展示会などの機会がないと、めったにありません。そこで、この機会を使い、絵の診断をするそうです。

修復する作品の数は、時間の積み重ねとともに、かなりの量になるでしょう。早々と美術館所蔵になった作品は、最適な環境が整えられていますが、教会ではそれがかないません。

修復師は、後世に財産を受け継ぐべく、日々研究を続け、健康な状態に蘇らせる素晴らしい仕事のひとつであることを、肌で感じました。

これらの作品を描いた芸術家達は、天国から眺めていて、1800年代の修復方法を「やめてくれー、私の作品が、私のではなくなってしまう!」とか、いまの修復方法を「よきである」などと、話し合っているかもしれません。

次回は、貴石博物館敷地内にある、

貴石の修復所へと移動します。

最後までお読みくださり、

ありがとうございます!

前回はこちらです。

↓↓↓

いいなと思ったら応援しよう!