社会が提供すべきなのは、「マスクのない卒業式」だったのだろうか?

実際のコロナ感染状況と感染死者数を見れば、決して収束しているとは言えないが、その事実と、社会の空気は必ずしも一致はしていない。

ひとつ言えるのは、第8波が起こっている今、社会の反応や受け止め方は随分とこれまでと違ってきているということです。医療機関や高齢者施設では大変な状況が続いていますが、それ以外の世界はまったく違ってきます。外に出る人の数はすごく増えているし、人流も活発に。人々は普通に生活ができるようになっています。

これは、2023年の1月。コロナ感染死者数が過去最多を更新していた頃の記事なのだけど、でも、そのときでも、健康で老いていない人たちにとっては、気持ちとしては、もう「コロナ明け」になっている感触があった。というよりも、もうコロナは終わっているのに、といったいら立ちのようなものまで漂っているようだった。

この記事↑の中で挙げられている「医療機関や高齢者施設」と、「それ以外の世界」は、健康で老いていない人たちの意識の上では、すでに、「パラレルワールド」のようになっているように思う。

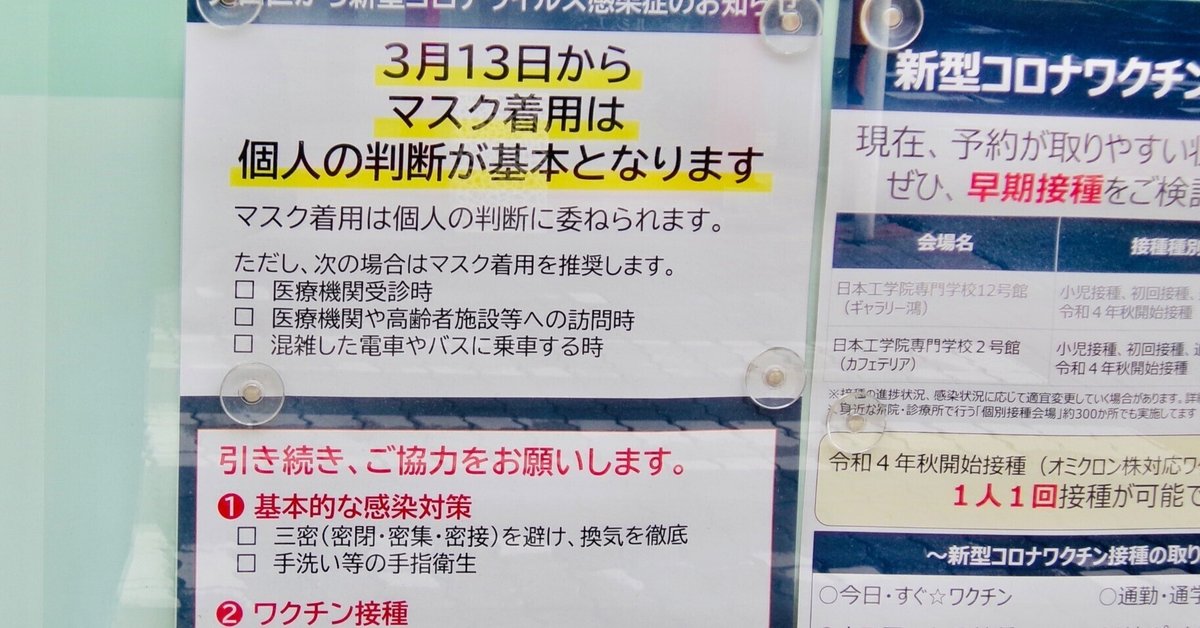

マスクを着用しないのが基本

岸田文雄首相は10日午前、新型コロナウイルス対策を緩和し、小中高校などの卒業式でマスクなしを容認する方針について「今年卒業式を迎える子供たちは3年間ずっとマスクを着けて過ごしてきた。卒業式はお互いの笑顔を見て参加してほしい」と述べた。

この言葉は、2023年の2月に、「5類移行」を決定したあとの、岸田首相の発言だった。

もちろん、どんな表情で語ったのかは知らないので、詳細は断言できないものの、この「マスクをはずした卒業式」は、これまでコロナ禍で様々な我慢を強いてきた子どもたちへの「プレゼント」のような意識があったのではないか、と思った。

「卒業式では合唱などをのぞき、マスクを着用しないことを基本としたい」と表明。政府は3月13日以降、マスク着用を個人の判断に委ねる方針を固めました。高校生らの反応を取材しました。

コロナ禍の中でも、マスク着用が法的に義務化されたことは、日本の場合は、一度もなかった。だから、本当は、「マスク着用を個人の判断に委ねる」という方針は、何も言っていないのに等しいのだけど、それ以前に「卒業式では、マスクを着用しないことを基本としたい」と表明することによって、マスクをしないことを忖度させる流れになっているように感じた。

【賛成】

男子高校生「いいと思います。ちょっとうれしい。楽になります。(Q.マスクをとってと言われたらどうしますか?)のけます」

【反対】

女子高校生「ずっと着けていたから、いきなり外すのはちょっと抵抗があるかも。徐々に、だんだん時間をかけて戻していく感じなら」

【反対】

女子高校生「した方がいいと思います。それでまたコロナウイルスが広がったらまた同じことを繰り返すかな」

【両方】

小学校5年の2人組「取らない。コロナがうつるから」「私は取る。うれしい」

その反応も様々で、当然だけど、その「マスクをしないのが基本」という言葉が、両手をあげて歓迎されたわけではないようだ。

私自身は、子どももいないし、自分が卒業式に出るわけでもないから、ほぼ無関係な人間にとっては、どうして、教育の現場に、これだけ政治が関わろうとするのだろうと、違和感があった。

卒業式

そして、2023年3月になってからは、実際に卒業式が各地で行われるようになった。

当事者であれば、マスクをしてる・してないばかりが過剰に注目されるようなことは、おそらく本意ではないのだろうけど、そういう報道が、やはり目立った。

1日は、広島県内にある2つの公立高校で卒業式がありました。県立高校の再編で2024年3月で閉校となる広島市の広島県立安芸高校でも79人が卒業しました。

学校では、国の方針に従い、「生徒は式でマスクを外すことを基本とするが、最終的には本人に任せる」としていましたが…。

結局、全員がマスクを着けて式にのぞんでいました。

卒業生たち 「マスクはずっと着けておきます。ずっとつけていたので外すのが恥ずかしいです」 「マスクはみんな着けておこうという人が多いと思う。外すのが恥ずかしい気持ちと、コロナがまだおさまってないからという気持ちがあると思う」

1日、石川県内の多くの高校で行われた卒業式では、学校や個人によってマスク着用、未着用の対応が分かれた。「最後くらい素顔で」とノーマスクで出席した生徒がいた一方、「まだ入試があるので外すのは不安だ」との声も聞かれた。

県立高は県教委の方針に従い実施する学校が多いとみられ、小松高や飯田高では生徒の多くがマスクなしだった。一方、マスクを着用する生徒もいた。

二水高も同じくマスク着用を強制しなかったが、こちらは卒業生378人のほぼ全生徒がマスク姿で式に臨んだ。

三藤加代子校長は「生徒それぞれが個人で選択した。まだ試験が残っている生徒は多く、感染対策や体調管理のために着用したのだろう」と話した。

卒業生の一人である青木真緒さんもまだ試験が残っているとし、「インフルエンザも流行しているので、慎重に判断した」と話した。

新型コロナウイルス禍で高校生活の丸3年間をマスク姿で過ごした東北の生徒たちが1日、卒業式に臨んだ。門出を前に「マスクを外すことが基本」と文部科学省が通知。晴れやかな表情が見られた一方、感染への懸念や同級生に素顔を見せることへの照れもあってか、マスクを着けたままの姿も多かった。参列者の人数制限や校歌斉唱の有無でも対応は分かれた。

中高一貫の秋田南(秋田市)は中等部との合同卒業式を開き、卒業生計379人の約8割がマスクを着けずに参加した。同校はマスクを外すことを基本に、着用を望む生徒には無理強いしない方針とした。校歌は歌わず、吹奏楽部が演奏した。

こうした、卒業を祝うというよりは、その動向を監視されるような卒業式になったのは、もしかしたら、卒業生も、保護者も、教育者も不本意だったかもしれないけれど、そうした状況を招いてしまったのは、マスクに関する政府の方針が打ち出されたのが原因になったのは間違いない。

一斉休校

この3年間を改めて振り返ってみると、コロナ禍になってから、最初に大きく教育現場に介入が行われたのは、2020年の2月だった。

一斉休校が、突然、首相から要請されたのだった。

この時の混乱は、自分が直接的に関わらなかったので、本当の意味で、その大変さはわかっていなかったけれど、子どもが学校を休んだり、保育園にも預けられなくなって仕事を休んだり、勤務時間を変えたりした人の話は、間接的に聞いていた。

どうして、こんなことが、突然、おこなわれたのだろう。

感染拡大防止のため、と言われていたが、本当に効果があったかどうかについて、国によって、正式な分析や検討がされた、という話を今も聞いたことがない。

月収9万円シングルマザー、永遠のような絶望を経験した先の「夢」

東海地方・池田真紀(41歳)・秘書・年収120万円

この人は、一斉休校のことを、こう語っている。

3か月もの長期にわたり一斉休校になったことで、子どもを丸一日家に一人残し仕事に行った家庭もあれば、子供を放っておけず仕事を休み、そのせいで仕事を失った人もいました。緊急事態となったときにこの国はまず、子どもと女性を切り捨てた。そう思っています。

一斉休校は私にとって、戦後稀に見る最低の政策だったと思うのです。国が余裕のない家庭の親も子も追い込んだのです。一斉休校のことは、ずっと忘れてはいけないと思っています。もし政策が間違っていたら反省して次の対策を打ってほしいと思います。政治家も官僚も。

学校の教師という立場からは、「一斉休校」については、こんな言葉も残されている。

教師になって、彼女はますます静かになった。声を聴き取るこのひとは、子どもや親のかたわらで、いっそう聴き取るひとになったということなのだろう。

家にやってきた彼女は、涙をぽろぽろ流しながら話している。

「突然、学校の休校が発表されて、教室に戻って子どもたちに報告したら、子どもたちもみんな泣いてて、私も泣いて。三月になったらこれまでのことを話して、これからのことを話して、そうやって送り出すつもりだったんです。1年間、みんなといろいろなことを学んで、授業もすごく楽しかった。こんなこともあったね、あんなこともあったね、だからこれからももっと楽しみだねって、私は話してあげたかったんです」

「どんなに子どもとの時間をつくりあげても、よくわからない上のひとが、私と子どもの時間にわりこんでくる。席を立っている子がいるって指導が入ることがあったけれど、その子は立ちながら私や友だちの話を聞いている。それを知っているから、みんなにこにこ笑うんです。そこへ何も知らない人が入ってくる。今回の休校措置もそうなんです。私と子どもがつくりあげているものに、こうやってだれかが、私たちになにひとつ相談なく入り込んでくる」

泣いている彼女にかける言葉はひとつもなく、私たちがいま奪われているのはなんだろうと考える。子どもの日々を知らず、家族の生活を知らず、教師の仕事を知らない誰かの決定によって、ひととひとが重ねる時間が奪われる。四月からの一年間、関係を編み続けた子どもと教師がお互いのことを慈しみあう、そういう三月が奪われる。いままでの苦労のすべてが果報に変わるこの時期に、子どものいない学校に教師は通う。

「一斉休校」の検討

その「一斉休校」の目的は、コロナ感染拡大の予防のため、ともいわれていた。

ただ、その約1年後には、こんな指摘もされている。

昨年2月、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全国の小中高校などに出した一斉休校の要請には、感染拡大を防ぐ効果はなかったとの研究を、学習院大と静岡大、米ハーバード大のチームがまとめた。10月27日の科学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に論文が掲載された。

これが事実であれば、「一斉休校」の意味について、改めて問い直してもいいのだけど、その政策を行ったはずの政府から、そのことについて、検討も、反省するような言葉も、聞いた記憶はない。(私が知らないだけなのだろうか)。

安倍総理の一斉休校要請の記者会見をテレビで見て、小学生だった長女は泣き出しました。

その姿を見て胸を締め付けられながら、私は、困窮世帯の子どもの生命が危ないと背筋が冷たくなった感覚が、いまも忘れられません。

だからこそ、子どもの貧困支援団体と一緒に、私も困窮子育て世帯への給付金を求めて署名活動や与野党の政治家へのお願いを続けてきました。

この記事も、「一斉休校」から、約1年後に書かれたのだけど、この著者は、同じ記事で、こうした提言もしている。

なぜ一斉休校要請をしたのか、どのような判断を誰としたのか、子ども若者に申し訳ないという思いはあるのか。

今からでも遅くはありません、安倍前総理は、国民とくに子ども・若者に対して、説明責任を果たしてください。

繰り返しになるけれど、そうしたことはおこなわれることはなく、その後を引き継ぐ首相たちからも、説明の言葉が、聞かれることはないままだ。

行事の中止とオリンピック

2020年にコロナ禍が始まってしまい、一斉休校があり、緊急事態宣言も出され、さまざまな学校行事も中止になった。夏の甲子園が戦後初めて中止になったりもした。

授業がオンラインに移行したり、と様々な変化があったが、コロナ禍になってから1年ほどの、2021年の冬の段階では、年長者から「青春を奪われている」と言われることへの違和感を表明する、若い世代の言葉を知ったこともあった。

ただ、その後、1年以上もコロナ禍が続き、緊急事態宣言下でもオリンピックが開催される頃から、さらに様相が変わってきたような印象があった。

「修学旅行」は高校時代の思い出の中でも特別な行事だ。だが、新型コロナウイルスの流行で、通常の実施がままならない状態が続いている。東京都は都立高校に対して「中止または延期」、大阪府は府立高校に対して「原則延期」を呼び掛けている。

この記事は、2021年8月なのだけど、そのことに関しての高校生の声も紹介されている。

大人たちは、飲み会は自粛してもコロナ明けたらできるけれど、修学旅行は……。私達は卒業してしまうので、仲間と思い出を作ることはできません。

青春が犠牲になって、正直オリンピックより、修学旅行、体育祭、文化祭はやりたかったです。コロナが憎い。ちゃんと自粛、対策しない人たちも憎いです。(神奈川県・3年)

オリンピックはやるのに、いまだに修学旅行に行かせてもらえないこっちの気持ちにもなってほしい。オリンピックは4年に1回開催がありますが、修学旅行は1度だけです。行かせてほしかったなと思います。(神奈川県・3年)

高校最後の学年なので(さまざまな行事の)中止が重なり、本当に悲しいです。なぜ無観客とは言え、多くのスタッフや選手を海外から招くオリンピックは開催するのに、貴重な高校時代の国内の修学旅行は中止にするよう要請があるのでしょうか。(埼玉県・3年)

緊急事態宣言下でのオリンピックは、異例中の異例のはずだったし、もちろん批判もあったものの、結局は、オリンピックは開催された。

東京オリンピック以降、感染者は急増し、自宅療養で入院できず、亡くなる方々も増えた。

新型コロナウイルス感染が急拡大した8月以降、東京都内で自宅療養中に亡くなった人は44人に上った(9月17日時点)。ワクチン未接種の人が大半で、30~50歳代といった若い世代が目立つ。自宅療養者が多かった他府県と比べても東京の死者は突出しており、専門家は病床の整備とともに、見守り態勢の強化を訴える。

だが、そうした感染拡大に対しても、オリンピック関係者から、こんな強気の発言↑があっただけで、ここまでしても、オリンピックは開催され、比べることもできないほど規模が小さい学校行事が中止になったことへの納得のいく理由は、今も伝えられていないし、説明される気配もない。

このままで、いいのだろうか。

長引くコロナ禍

おそらく、非常事態も、1年なら我慢もできたかもしれないが、いつ終わるかわからないまま、2年が過ぎると、その苦痛は耐えられなくなってくるのでは、ないだろうか。

しかも、現状について、今後のことについて、合理的に検討され、修正され、もし、誤りがあった場合は必要ならば謝罪もし、協力に対しては感謝も伝えるような、日本に住む人間全てに語りかけるようなリーダーの姿は、一度も見た記憶がないまま、時間が過ぎた。

そうした言葉がないと、ただ、やみくもに、我慢を強いられているような気持ちにならないだろうか。

この2年、児童はたびたび休校や分散登校を迫られ、窮屈な思いをしてきた。6年生の男児は悔しそうに語った。「いっぱい我慢も寂しい思いもしてる。もっと友達に会いたい」。霜田豊校長は「2年間は制約との戦いだった。子どもの健康と学びをどう守るかを考え続けた」と振り返る。行事も縮小された。運動会は競技を絞り、午前中だけ。楽しみにしていた遠足は、目的地が東京から県内の国営ひたち海浜公園に変更になった。バスの車内は窓際の列に1人ずつ座り、歌や会話は禁止になった。

この記事は、2022年2月の記事だが、その時も、こんな証言がある。

「楽しみが何もない!」

兵庫県の私立高校に通う2年生の女子生徒(17)は今月、自宅に帰るなりそう叫んでかばんをたたきつけた。楽しみだった北海道への修学旅行が中止になり、不満が爆発した。1月に出場が決まっていた部活動の全国大会も不参加になり、大泣きしたばかり。母親(54)は「感染防止のためとは理解しているが、本当につらそうでやるせない」と話す。

新型コロナウイルス「オミクロン株」の急拡大を受け、全国では中高生の修学旅行の中止など、各種行事の取りやめや縮小開催が相次いでいる。

それを受けて、若者たちがいまもっとも活発に利用してコミュニケーションをとっているSNSである「TikTok」では、まさしく「阿鼻叫喚」としか言いようがない光景が広がっている。修学旅行の縮小、延期、旅程変更を我慢した末につきつけられた「中止」の二文字――泣き崩れたり、怒りをあらわにしたりする中高生の姿がそこかしこに映し出されていた。

そうした声に対しての反応も、2022年2月の、この記事の中で紹介されている。

若者たちの悲しみに心を寄せる同情的な言及も多くみられた一方、どこか他人事、もっといえば冷淡ともいえる反応も少なくはなかった。

「恨むならウイルスを蔓延させた国を恨め」

「学校が楽しい陽キャが残念がっているだけだ」

「旅行に行きたいならなにも修学旅行でなくて個人的に行けばいい」

「祖父母を間接的に殺さないで済むのだからそれくらい我慢しろ」

学校の行事が中止になったのだが、それに代わるような体験などを、大人の一人である自分自身にも責任はあるのだけど、社会は本気で用意しようともしないまま、時間が経った。

いわゆる「コロナ禍」と呼ばれる時期において、大人たちの世界はあまりにも「若者のことを考えていません」というメッセージをあけすけに発信しすぎた。若者がそのことに気づかなかったわけがない。

人種間対立や経済的格差といった分断と同じくらいに、「当たり前にあったはずの日々」を味わえた(選択できた)世代とそうでない世代との分断は根深い問題としてやがて浮かび上がってくる。

この分断を癒すことを望むのであれば、まだ世に物申す力も権限もない10代の子供たちがこの2年間にひたすら費やしてきた犠牲、献身があったことを知り、かれらの期待や祈りに思いを馳せなければならない。

今回、過去の記事を、少し検索しただけなのに、それだけでも、若い世代が、行事などが中止になったことで、思った以上の、無念さや悲しさや怒りなどがあったことが、ほんの少しだけど、わかった気もした。(関係者でも当事者でもないので、想像することしかできないけれど)

そして、2020年に中学や高校に入学した学生にとっては、一斉休校から始まって、学校行事もほとんど行われたことがないまま、2023年の3月に卒業を迎えることになる。

そんな時に、急に、まるで「いいこと」をしているかのように、「卒業式では、マスクをはずすのが基本」などと言われても、それに、素直に従う気持ちになれないのも当然かもしれない。

若い世代に伝えたいこと

新型コロナウイルスが世界的に広がり、当初は、何もわからない状態から、どうやら感染しても、若くて健康であれば、無症状、もしくは軽症で済むことが比較的、早い時期に明らかになった。

だから、その後、特に若い世代の人たちが、マスクをしている姿を見て、自分自身の感染を防ぐというよりは、自分ではない誰か、特に高齢者や持病を持つ人たちに感染する確率を少しでも下げるための行為だと思っていた。

それは利他的な姿に見えた。

さらには、ワクチン接種も、若いほど、副反応が強いと言われていたにも関わらず、大部分の若い世代もワクチン接種を実施した。それは、マスクと同様に、自分たちが感染した時のためだけではなく、やはり、感染拡大予防に協力する意志があるためだと思っていた。

それも、やはり利他的な行為だと思っていた。

だから、マスクをしたり、ワクチン接種をしていた若い世代のおかげで、感染拡大が抑えられていた可能性も高いので、それに関しては、今も感謝する気持ちがあります。

私のような無力で、何もできず、何も持っていない人間に、こうした場所で言われても、かえってむかつくかもしれないけれど、それでも、とてもありがたいと思っています。

特に、この3年間、感染拡大予防に協力していただきまして、本当に、ありがとうございました。

リーダーが若い世代に伝えるべきこと

基本的には感染拡大の予防のために、学校行事は、次々と中止になってきたはずだった。

それは、2020年の一斉休校から、変わらない方針だと思う。

だからこそ、その対策が、感染予防に対して、どれだけの効果を上げたのか。もしくは、思ったよりも効果的でなかったのか。

そうしたことに対して、科学的な分析に基づいて「丁寧に説明」をした上で、協力したことへの感謝と、さまざまな我慢や無念を味わわせてしまい、学校行事を中止にして、その代わりになることを用意もできなかったことへの、心からの謝罪を伝える。

それが、2023年のコロナ「5類移行」を前にして、国のリーダーが、日本に住む全員に向けて、やるべきことだと思う。

今になって、そうした話をしても、この3年間で失われたものが戻ってくるわけではない。それに「5類移行」を前にして、他にもやるべきこと、伝えるべきことは多くあるとしても、それでも、若い世代には、「マスクがない卒業式」といったことを方針として打ち出すよりも、こうした言葉を伝える方が重要だと思う。

このままだと、若い世代が、自分たちより歳が上の大人だけではなく、高齢者への怒りにも結びついて、より分断が進んでも、おかしくはない。

感謝と謝罪。

こうした基本的なことを伝えることが、非常時ほど重要ということは、政治家という、人の社会を動かしていく人間ほど、本当は知っているはずなのだから、こうしたことをきちんとおこなえば、それを実行した分だけ、国民の支持も受けると思う。

国のリーダーは、自分の影響力を、正しく使うべきではないだろうか。

(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえると、うれしいです)。

#SDGsへの向き合い方 #多様性を考える #世代間対立

#コロナ感染者死亡者数 #高齢者 #新型コロナウイルス

#5類移行 #マスク #治療 #コロナ禍 #一斉休校

#マスクをしないのが基本 #卒業式 #学校行事

#政策 #弱者 #支援 #対策 #平時 #コロナ対策

#毎日投稿 #感染対策 #感染対策緩和 #オリンピック

#緊急事態宣言 #修学旅行 #行事の中止

#運動会 #体育祭 #文化祭 #毎日投稿

いいなと思ったら応援しよう!