小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第3章 学校での《遊び》の遊び方を説明します 1️⃣ 遊び方のポイント 《おちた・おちた》の例で

遊び方には、ポイントがあります。導入のときのポイントや盛り上げて熱中させるためのポイント、子どもたちを育てるためのポイントなどです。

それを《おちた・おちた》を例にして説明します。その後、クラスで作っている班体制を利用したイベントのやり方を紹介します。

1️⃣ 遊び方のポイント 《おちた・おちた》の例で

遊び方のポイントを『落ちた落ちた』という遊びを例にして説明します。子ども集団をどのように動かしてどのような声かけをしたら「子どもを遊びに熱中させることができるか」です。遊びに熱中させることが、発達を促すことにつながります。

ポイント1 ルールの説明はできるだけ端的(短く)にすること。

どんな遊びなのか、どうやって勝ち負けが決まるのか、負けたらどうするのかなどをできるだけ短く説明することが大切です。余計なことは、絶対に言わないことです。

できたら1分以内に説明は終えて、遊びを始めるがいいでしょう。子どもたちが遊びをやろうと言われて、ワクワク期待しているのに、待たせるのは信頼を裏切ることになります。

『落ちた落ちた』で書きます。

【説明】

・まず、全員立ってください。

・先生が『りんご』と『かみなり』と『爆弾』のジャエスチャーを説明

しながら1回だけやってみせます。

「これがりんごです。りんごを両手でりんごを受け止めています。」

「そしてかみなりは、カミナリサマにおへそを取られないように押さえ

ます。」

「ばくだんは、怪我しないように頭に両手をのせて守ります。」

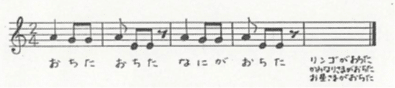

・先生が「おーちたおちた」と言うとみんなは「なーにがおちた」とリズム

をつけて唱えてください。

・早速、唱えます。

・早速、唱えます。

「おーちたおちた」

「なーにがおちた」

「かみなり」と叫んで『かみなり』のジェスチャーをする。

続けて「ばくだん」と「りんご」も連続で叫んで先生がジェスチャ

ーをする。(子どもたちも、それにつられて自動的にやる)

「もうで覚えたね。じゃ始めるよ。間違った人は、座ってください

ね。ズルはだめよ。先生が見てますからね。」

と、ここまでが1分です。このあとすぐ「おーちたおちた」を始めてしまいます。「横の人を見てはいけません」「笑わないで真剣にやりましょう」「隣のクラスは勉強していますから、あまり大きな声で騒いではいけません」など、絶対に言いません。子ども達は混乱するかやる気がなくなっていまうからです。すぐ始めてしまうことが、最大のポイントです。

本番だと思わせながら真剣にやったあと「じゃ練習は終わり。最後まで残ったが人が勝ちですよ」と宣言して、間違って座っていた子どもたちを再び立たせて、本番を始めます。

ポイント2 質問は1回本番をやってから受け付ける。

質問を受け付けるは、1回本番をやってからがいいでしょう。1回やると子どもたちが遊びのイメージを持ちやすいし、くだらない分かり切った質問は本番をやることで消えてしまうことが多いからです

一度説明したことを質問した場合には、「もう、説明しています」と切り捨てて繰り返えさない方がいいでしょう。もし繰り返す場合は、質問した子どもに「すみません、お願いします」と言わせるようにします。そうすることによって、次からは、認知をコントロールして先生の話を聞くようになるからです。

質問には、端的にスピーディに答えるようにします。質問する子どもにも「短く質問してください」と要求します。ポイント1で説明したように、できるだけ早く遊びを始めたいからです。

『落ちた落ちた』の質問例を書きます。

・「かみなり」両手でおへそを押さえるんですか?」

「それは、もう見せました。」

「すみません、見てなかったのでもう一度見せてください。」

「仕方ありませんね。こうです。」

・「間違ったかどうか、誰が決めるんですか?」

「自分で決めてください。」

・「もし、かみなりなのに頭に手をやりかけて…」

「短く質問してください。」

「迷ったあと正解したらどうなりますか?」

「アウトです。」

ポイント3 盛り上げるためには、ルール等を難しくしていく

どんなに楽しく熱中した遊びも、繰り返しやっていくとモチベーションが下がってきます。遊びに習熟するからです。そのためには、遊びを少しずつ難しくしていくといいでしょう。

・ルールを難しくする

・動作のスピードを早める

・考える時間を短くする

・先生がミスディレクションする

『落ちた落ちた』で例を書きます。

・3つが簡単になってきたら「ウルトラマン(スペシューム光線の

形))加えて言葉を4つにする。

・いつの間にか「かみなり」などの言葉を言うのを早くする。

・先生も初めは正しいジェスチャーをしているが、途中から「ばくだ

ん」と言いながらおへそを押さえたりする

・さらに難しくするために、4つ以外の言葉を言ったら「気をつけ」

をすることにする。(5つ目を作ったことになる)

e.g.「りんごあめ」「かみなりせんべい」

「ウルトラセブン」など近い言葉を工夫する

・班対抗で実施する

ポイント4 発達的に育てるために、評価を瞬時にする

実行機能の抑制機能は、遊びに熱中しているときは良い方向に働いています。だから、社会的に適切な行動、育てたい人間像の方向に指導していくことが容易になります。そのためには、適切な行動を見つけたときに瞬時に褒めていくことです。そして、適切でない行動を決して見逃さないで指摘することです。

これが適切に素早くできないと遊びが面白くなくなるだけでなく、小学校で遊んでいる意味がなくなります。

『落ちた落ちた』の例を書きます。

・最初の掛け声の声が大きい子どもを褒める。

「誰々君の『なーにがおちた』聞いた?大きな声だね。先生は遊びが指

導しやすいし、みんなもやる気になるね。」

・間違ったら潔く座った子を褒める。

「誰々さん、いいですね。間違ったらさっと座りましたね。この遊びは

正直遊びやからね。また、2回戦するからちょっと待っててね。」

・間違ったのに座らなかった子を絶対に見過ごさない。

見つけたら「正直ではない」と死ぬほど厳しく叱る。子ども方から

「~君が間違ったのに座らない」と先に指摘されてはいけない。

「~君、今間違ったでしょう。どうして座らないんですか?先生は、見

逃しませんよ。……あっ、すぐ座ったね。正直にできじゃないか。偉

いぞ。」

・動作がきびきびしている子を褒める。

これをすることで「かみなり」をやりかけて「ばくだん」にするな

ど微妙なズルをする子どもがなくなってくる。

「~さんのばくだんのやり方すごいな。こんなだよ。キビキビしている

から見ていて気持ちいいわ。」と先生がやってみせる

・間違って座っているのに応援している子どもを褒める。

間違って座っているのに「なーにがおちた」と言っていたり座ったま

ま遊びを続けていることを褒める。「間違って座ったあとどうするのが

いいことか」がはっきりする。

「~君見た?間違って座っているのに『頑張れ』って残っている人を応

援してくれてるよ。」

「~さん見た?間違って座ったのに、座ったまま遊び続けてるよ。2回

戦で、勝つつもりかな。」

《遊びの紹介》は、現在はマガジンに入っています。

マガジンを購入してご利用してください。

ここから先は

元発達相談員の育て直し日記 《小学校 遊び編》

これで本として完結しています。小学校で実行機能の発達を促すのは、遊びだけです。その理論と実際に休み時間や授業の隙間、体育で使える遊びを精選…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

本好きです。本を買います。余暇のための本ではなく、勉強のための本を買います。よろしくお願いします。