- 運営しているクリエイター

記事一覧

小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第1章 《遊び》が実行機能(見る・聞く・注意集中の使い方)を育てる1️⃣実行機能とは何か?

1️⃣ まず、実行機能とは何かを説明しておきます ダンカンやバージェスによると、実行機能とは「高次の認知的制御 及び行動制御に必要とされる能力であり、目標志向的行動や注意制御、行動の組織化などに関わる 多次元的な概念である。」とされています。ちょっと難しいです。それに、まだ確立された概念ではなく様々なモデルが提唱されています。 そこで、ここでは学校で使うことを想定して「目的を達成するために、注意集中や認知をコントロールし意識的に行動を制御する能力」というモデルを採用しま

小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第1章 《遊び》が実行機能(見る・聞く・注意集中の使い方)を育てる2️⃣ 実行機能が育たないと、なぜうまく学校生活が送れないか?

2️⃣ 実行機能が育たないと、なぜうまく学校生活が送れないか? まず、実行機能の発達と社会的行動の関係について、説明します。 実行機能の発達について、特にその中の『抑制機能』の発達と社会的行動との関係については、心理学の実験などを通しておおよその次のようなことが分かってきています。 「実行機能がうまく育つと、自分の認知や思考や行動をコントロールし、 外界から刺激や情報に応じた認知や思考や行動を柔軟に取ることができ る。」 つまり、自分のことは取り敢えず

小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第1章 《遊び》が実行機能(見る・聞く・注意集中の使い方)を育てる 3️⃣実行機能をどうやって育てるか?

3️⃣ 実行機能をどうやって育てるか? 私がかつて所属していた教育委員会では巡回参観という制度があり、新一年生全員を観察に回っていました。 その時の結果で言うと、7歳で小学校に進学してくるうち、学校生活(集団生活)がうまく送れない状態で上がってくる子どもが、約20%程いました。だいたい毎年の平均は、①脳機能の凸凹が原因の子どもが10% ②愛着の未形成が原因の子どもが10%くらいでした。(2️⃣の記事参照) その子たちは、まるで自分一人で学校生活しているかのように行動

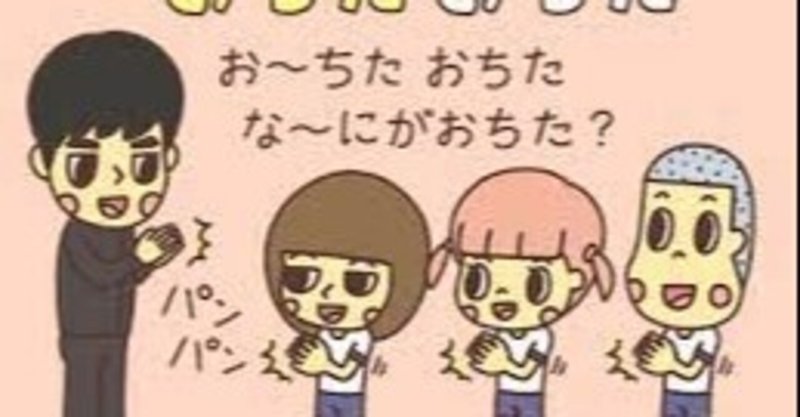

小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第3章 学校での《遊び》の遊び方を説明します 1️⃣ 遊び方のポイント 《おちた・おちた》の例で

遊び方には、ポイントがあります。導入のときのポイントや盛り上げて熱中させるためのポイント、子どもたちを育てるためのポイントなどです。 それを《おちた・おちた》を例にして説明します。その後、クラスで作っている班体制を利用したイベントのやり方を紹介します。 1️⃣ 遊び方のポイント 《おちた・おちた》の例で 遊び方のポイントを『落ちた落ちた』という遊びを例にして説明します。子ども集団をどのように動かしてどのような声かけをしたら「子どもを遊びに熱中させることができるか」です