小学校に『遊び』を取り入れよう 理論編 第1章 《遊び》が実行機能(見る・聞く・注意集中の使い方)を育てる1️⃣実行機能とは何か?

1️⃣ まず、実行機能とは何かを説明しておきます

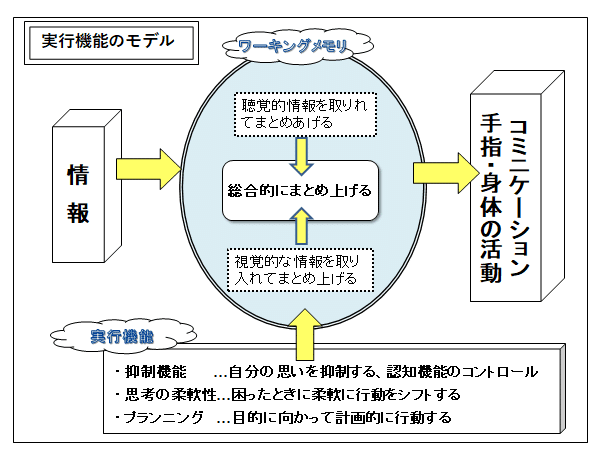

ダンカンやバージェスによると、実行機能とは「高次の認知的制御 及び行動制御に必要とされる能力であり、目標志向的行動や注意制御、行動の組織化などに関わる 多次元的な概念である。」とされています。ちょっと難しいです。それに、まだ確立された概念ではなく様々なモデルが提唱されています。

そこで、ここでは学校で使うことを想定して「目的を達成するために、注意集中や認知をコントロールし意識的に行動を制御する能力」というモデルを採用します。その働きを、詳しく言うと次の3つです。

①抑制機能

・自分のやりたいことを我慢して、やるべきことに向かう力

・認知のコントロール

今、注意が必要なところに注意集中し続ける

今、見るべきところを見る

今、聞くべきことを聞く

②思考の柔軟性

・自分の思いや行動基準だけにこだわることなく、周りの条件に合わせて

柔軟に考えていく。

学びたいものだけでなく、学ぶ必要のあるものも学ぼうとする

③プランニング

・全体を見渡して、目的達成のためにやるべきことの順序や段取り、作戦

を考える。

やるべきことに、優先順位をつけて行動する

脳を『車』に例えるなら、実行機能はそれらを意識的にコントロールする『ドライバー』に当たります。つまり、アクセル。ブレーキとハンドルを握っているのです。

車が早く上手に走るためには、車自体(脳)が高性能なことも大事ですが、ドライバー(実行機能)が上手かどうかがもっと大事になります。スポーツカーも、初心者マークならヨタヨタ走ることしかできません。

これらの実行機能は、平均タイプの場合およそ4歳までに抑制機能が育ちます。その他の機能は、9歳ごろまでに育ってきます。その後も、20歳くらいまで、ワーキングメモリと共に複雑な思考等ができるように徐々に発達していきます。

最後に、この記事で採用するモデル図を上げておきます。

※発達年齢については、まだ研究がなされている最中です。一例をあっき

ました。

※ここでは実行 機能とワーキングメモリーが別なタイプを採用していま

すが、実行機能にワーキングメモリが入っているモデルもあります。

《遊びの紹介》は、現在はマガジンに入っています。

マガジンを購入してご利用してください。

ここから先は

元発達相談員の育て直し日記 《小学校 遊び編》

これで本として完結しています。小学校で実行機能の発達を促すのは、遊びだけです。その理論と実際に休み時間や授業の隙間、体育で使える遊びを精選…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

本好きです。本を買います。余暇のための本ではなく、勉強のための本を買います。よろしくお願いします。