#439 大学入試共通テストの「情報I」。現役システムエンジニアが解いてみた

先週末に行われた2025年の大学入試共通テストでは、新課程で必履修となった「情報Ⅰ」がはじめて加わりました。

私が大学受験したときは、「センター試験」と呼ばれていた試験です。そもそも「情報」の授業なんて高校の時にはなかったですし、その後大学1年生のときに興味本位で履修した「情報の世界」くらいしか、学生時代に「情報」の勉強をすることはなかったですね。

「情報」というものが全く分かってなかった大学生の林は、「情報の世界」という授業名だけに惹かれ、いわゆる学部共通科目としてこの授業を履修したのですが、それはもうつまらないものでした。笑

「情報の世界」って、どんな概念の世界なんだろう?私たちをとりまくものって、物理的なモノも含めて何らかの「情報」を含んでいますから、さすが大学での学び。どんな哲学的な授業が行われるのだろうか!という期待を込めて教室に足を運んでいました。

しかし、実態はURLに含まれるwwwがWorld Wide Webの略なんだよ、とか、基本的な通信プロトコルの話ばかりで、私が勝手に抱いていたイメージとのギャップに落胆しました。

それくらい掴みどころがない「情報」ですが、共通テストで初めて加わった「情報Ⅰ」がどんなテストなんだろう?と気になってたんですよね。

というのも、「情報Ⅰ」の応用的な内容となる「情報Ⅱ」は、先日学習指導要領を見て、今の高校の「情報」の授業ってこんなことまでやろうとしたらできるん!と感動していました。

感動のあまり、東南アジアの方向けに、アプリケーション開発や業界のデジタル化の歴史などの講義を仕事でも取り組んだ経験がある自分が「情報Ⅱ」の授業を設計するとしたら、こんな感じで年間のプログラムを組む、というアイデアをまとめてみたほどです。

そんなタイミングで、「情報Ⅰ」が今回初めて共通テストに加わったということで、どんなことを高校の授業で学んでいるのか知るいい機会!ということで、自分で問題を解いてみました。笑

10年以上前になりますが、こんな私も現役のシステムエンジニアということで、「基本情報処理試験」、「応用情報処理試験」、あとは「高度情報処理試験」に該当する「プロジェクトマネージャー」、「データベーススペシャリスト」、「セキュリティスペシャリスト」などの「情報」に関する国家資格保有者です。

そんな自分の今のフラットな実力で解いてみたら、何点くらい取れるんだろう?というのも興味がありました。

それにしても、大学で初めて「情報の世界」を受講して、初めての授業でつまらなくて挫折したジブンから考えると、その後の変化を褒めてあげたいくらいですね。笑

しかし、先に言い訳をしておくと笑、学習指導要領は見たものの、実際に高校における「情報」の教科書に何が書いているかも知りませんし、家から職場への行き帰りの電車の中で、スマホだけを見ながら解きました。

そんな私が共通テストの「情報」を解いてみて、果たして何点だったのか!?気になる点数や、何が出題されているのか、ご紹介していきます。

71点でした!

気になる点数をタイトルにしてしまいましたが、71点でした。何ともリアクションしにくい点数ですみません。笑

まぁノー勉で挑んだ割には頑張ったほうではないでしょうか。

印象としては、就職活動の時のSPI試験みたいなものも一定含まれていて、他教科と比較すれば、高校の授業なんて全く忘れていても、比較的点が取りやすい教科だと感じました。あとは英語くらいですかね。

暗記が必要な問題は、当然私では歯が立たなくて、「まずは、グラフの尺度水準を確認してみましょう」みたいな選択肢に、「比例尺度、感覚尺度、順序尺度、名義尺度」みたいなのが並んでたのですが、どれも知らんわい!という感じでした。

一方で、IPアドレスに関する設題やデジタル署名といった、いわゆる「基本情報処理試験」がスコープとするような大問については、満点を取ることができました。

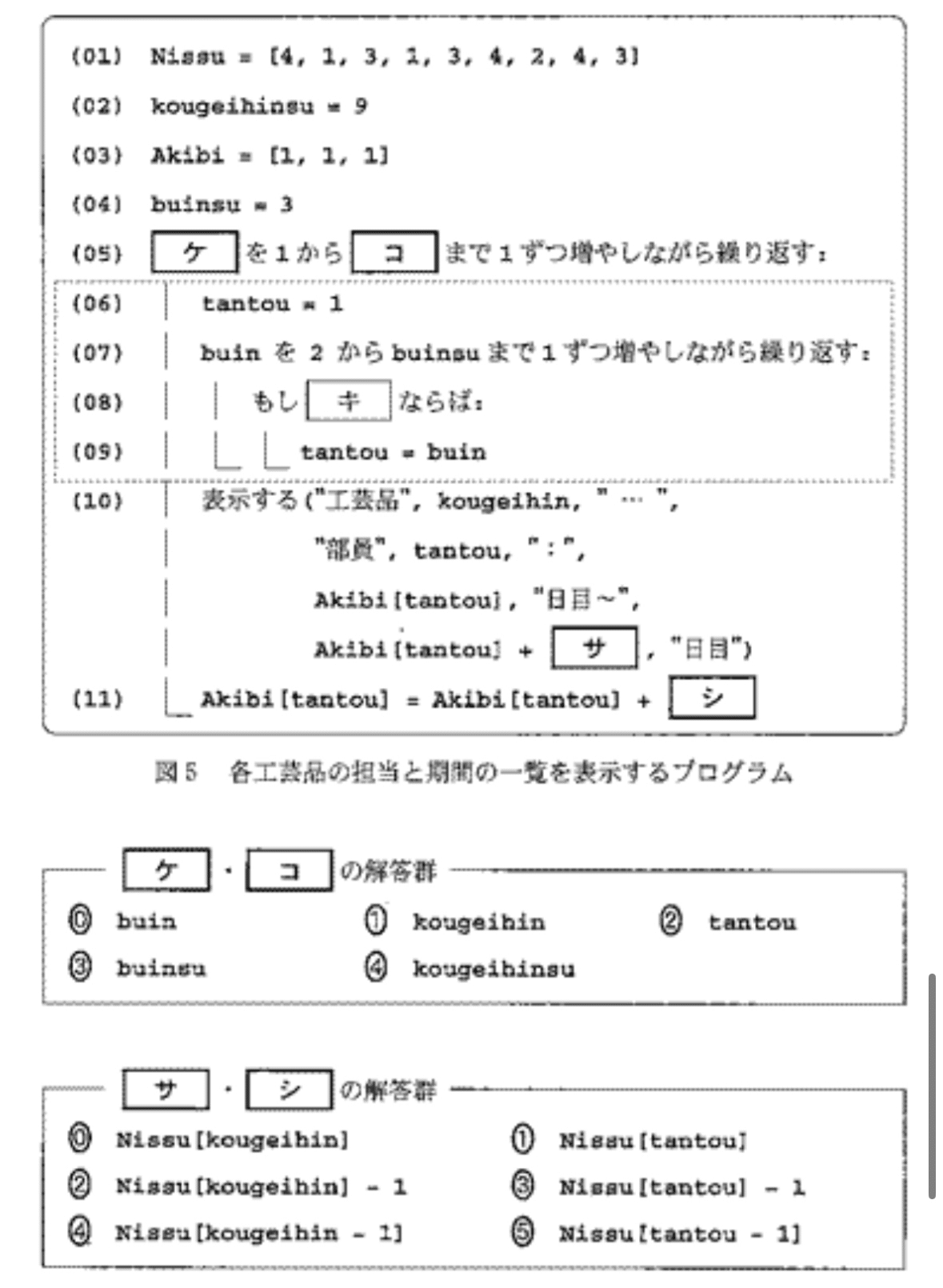

何となくでもプログラミングの考え方に慣れておかないと抵抗感が強いかな?と感じたのは、プログラムの書き方に関する設問ですかね。

https://www.toshin.com/kyotsutest/jouhou1_question_0.html

このあたりは慣れのところもあるので、全くプログラミングに触れたことがない!という方であれば、抵抗感をなくすことには意味がありそうです。

私が受験した20年弱前には、こんな問題が共通テストに出るとは想像できなかったですね。

読解力・集中力のほうが試される

他には、データサイエンスが扱う領域ですかね。いわゆる統計情報を分析して、何が分かるか?みたいな力が問われる問題です。

(引用元は同上)

総務省統計局が出しているデータを読み解き、どういうことが分かるか?を穴埋めしていきます。

このあたりは、統計手法の基本的な知識があれば解けるようになってくると思いますが、何より試されているのは、「読解力」と「集中力」だと感じました。

数学や社会であれば、分からなかったらもうお手上げになると思うのですが、情報であれば頑張って読み込んで考えれば、何とかなりそうな問題も多いです。

しかし、考えるのに頭を使うので、脳が疲労している状態ではなかなか辛いものがありました。

特に仕事帰りの電車の中で、小さなスマホの画面でこのあたりの文章を読んでいると非常に疲れます。

こんなことを毎日やっているんだよな、と現役の中高校生に改めて感心しました。特に受験生はよくやるよなと。

私も受験の時には、それなりに勉強しましたが、こういう筆記の試験は二度とやりたくありません。時々、学校で勉強してる夢を見て、朝起きて「夢でよかった・・・」と感じることもままあります。

「情報」の面白さは、共通テストでは味わえない

自分で「情報」を解いてみる前に抱いていた、「どんなことを学ぶのか?」については、実際に自分で解いてみて何となく分かりました。

同時に感じたのは、「情報」の勉強=今の共通テストの内容、になってしまうと、本来は面白いはずの情報や、情報と近い科目と捉えている「探究」の勉強が一気に面白くなくなるということです。

選択式の共通テストの性格上、ある程度は仕方ないとは思いますが、「解いていて面白い!」とはあまりなりませんでしたね。

デジタルネイティブ世代のITスキルを高めたいならば、何かのサービスやプロダクトを作ることが一番いいとは思いますが、知識も測定したい・・みたいな話であれば、情報処理試験受けたほうが良いのでは?と感じました。

また、改めて今回取り組んでみて、「テストで測れる人間の能力なんて、本当にほんの一部だけだな」とも感じています。

そもそも論になりますが、「共通テスト」や各大学の現状の個別の入試試験以外の間口が広がったらいいなと。

さらに踏み込むと、そこまで行く価値のある大学ってどのくらいあるのだろうか?とも感じます。

ちょっとやってみるか!くらいの気持ちで取り組んだ共通テストですが、色々と考えるきっかけになりました。

いいなと思ったら応援しよう!