2025年のCRMは「好き」の醸成だ!

はじめに

こんにちは。

今回のnoteのテーマは「LTVの追求を目的としたCRM」について、です。今までもこれからも、リピート通販でCRMと言えば、LTVを向上させるための取り組みって決まってる! そう、確かにその通りです。

ただ、最近の私は「それだけじゃダメだ、もったいない」と思い始めています。そして「もうちょっとうまくやると、CRMにもっとできることがある」と思ってきています。

もう少し具体的に言うと「好き」になっていただく活動のそれ自体もCRMの活動として定義して良いんじゃないか、と。今まではそこにKPIが存在していないから評価されなかったけど、もうこのご時世は、「好き」を醸成していき「推せる商品」にならなければ、生きていけないと思うのです。

そう、10年続けてきたリピート通販会社での仕事を昨年退任し、他のプロジェクトに関わるうちに、視点が大きく変わってきたのです。

短めに自己紹介

このnoteを書いている私は、西守穣(にしもりゆたか)と申します。前職は比較的大手のリピート通販会社の取締役をやっておりました(~2024年5月)。

ぞの会社では初期メンバーの一人でしたが、売上ゼロから最終的には売上125億まで到達することができました。

※なお、現在(2025年)の私が行っている主業務は新規事業開発です。

CRMの主目的はLTVを引き上げること

まずは一番大事な話に触れていきたいと思います。CRMの話題を出すに当たっては、通常のリピート通販CRMが何をしているかを知っていただく必要があります。(分かっている方は読み飛ばしてくださいませ)

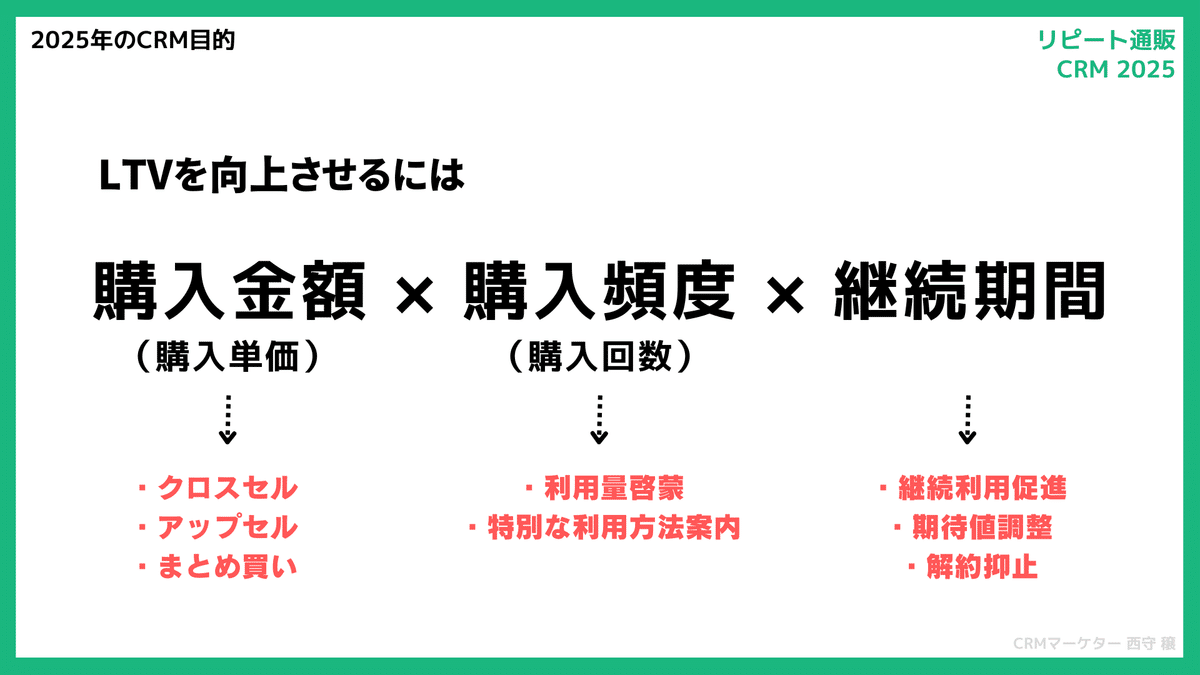

リピート通販CRMの第一目的は、既存会員(新規購入を除く全ての購入は既存会員扱い)のLTVをできるだけ引き上げることです。もうこれは間違いありません。

やずやさんもそうですし、サントリーウエルネスさんもそう。どの通販企業も、同梱ツールやDM、LINEやメルマガを駆使して、できるだけお客さまのLTVを引き上げようと活動しています。

CRMをイチから説明することは、この場では割愛させていただきますが、従来より言われているCRMのド定番の公式だけこちらで触れます。※特に指定なき場合、売上LTVを指します

CRMでは既存会員さまからの「購入」について

より高い金額のものを(クロスセル/アップセル)

より多い頻度で(正しい利用頻度で使ってもらう、も含む)

より長い期間(購入を止め、休眠化するまで)

に、なるように活動していくのが至上命題、大目的と言って差し支えありません。CRMチームはどの会社もLTVの向上を目的に活動しているはずです。

正統派のCRM活動

あるリピート通販企業において、ある月に購入したお客さまの1年後LTVが仮に、14,500円だったとしましょう。これはかなり低いLTVであり、この水準では新規獲得コストに一人当たり10,000円掛けていたら、なかなかの赤字です。今すぐどうにかしなければなりません。(※売上LTVだとほぼ絶対赤字)

CPAを下げて利益を出す、継続率が高い訴求内容に切り替えて新規獲得を行い、LTVを上げる・・・。そう言った活動は、新規獲得側のチームが担当し、もちろん最優先で取り組まねばなりません。ではCRMチームは何をするかと言えば、

同梱ツールやステップ配信を改善してF2継続率を引き上げる

1個ずつではなく複数個まとめ買いしていただくなどでLTVを「前に寄せる」

アップセル、クロスセルの提案にて購入単価を引き上げる

中期的目線でも、とにかく辞めないように期待値を調整する

そういったことを追求していくことで、1年後LTVが14,500円の現状から、16,000円→18,000円などと、引き上げていくことこそがCRMチームの活動目的でしたね。

同梱ツールの挨拶状は何目的か?

ただ、実は今までもずっとそうだったのですが、LTVを引き上げるための活動がCRMだとした場合に、いくつか説明できないことに取り組んでいるもの確かなのです。

突然で驚くかも知れませんが、今までもKPIが設定されていなかったCRMツールがそこそこ、存在しているのです。

例えば、初回お届けの同梱ツールで「挨拶状」を入れている会社が多いと思いますが、あれって、何のために入れているのでしょうか?

「挨拶状を入れて、LTV上がりますか?」

あくまで極端な例として申し上げたので、だったら辞めちゃえ! ということをお伝えしたいのではありません。もしかしたら、20年くらい前のリピート通販会社さんがABテストを行い、挨拶状を入れた方が結果的にLTVが高かった、と言った検証結果があるのかもしれません。

ただ、私は(通販会社で)物心ついた時から、「初回の同梱ツールに挨拶状はマスト」と教わってきましたし、仮に教わらなくても入れると思います。

ブランドブックも何のためにやっているのか?

同様に、CRMマーケターが初回の同梱ツールに入れる優先順位4~5番辺りに「ブランドブック」と言ったツールがあります。これは特に化粧品ジャンルに多いと思います。サプリではあまりない。

これも結構、目的が怪しいツールなんですね。作ったことがあります。その時に発した一言に我ながらビックリ!「読まれなくてもいいから!文字数少なめで写真に命かけて、紙質にこだわろう」と。

商品説明のツールは別に、分かりやすいのが付いているにもかかわらず、「そのブランドの世界観が伝わる」ことを目的として、写真にこだわり文字数も少なく、雰囲気しか伝わらない・・・。質の良い高い紙を使い、色校を何度か行い綺麗な印刷を行い、いかにも上質そうなパンフレットができあがります。

それが、ブランドブック!

先ほどの挨拶状もそうですし、このブランドブックもそう。これを入れるとLTVが上がるのでしょうか? 分かりやすくは上がらないと思います。だったら、何のためにこれを入れるのでしょうか?

私は、LTV以外の評価軸が実は「皆さんの脳内」にはすでに存在しているのだと思っています。ただし、それが正しく言語化されていないために「他社もやっているから」と、自社でも挨拶状を入れたりする。だって、やった方が良いのですもの。

LTV以外の評価軸、って一体何なのか。それがこのnoteの本題です。

LTVが上がるとは思っていないけどやっている施策

他にも、実はCRMの現場ではいくつか矛盾があると思います。

「この施策でLTVが上がるのかな。上がらない気がするけど、そんなこと言えないし。とりあえずやらないといけないから、やります。」

そう言った施策が次のようなものではないでしょうか。(怒られそう)

毎月や季節ごとに送る「読み物」ツールやメルマガ

CRMチームが運用する、商品についての公式SNS

お誕生日や継続記念のギフト(クーポンではなくプレゼント)

※ギフト系は継続率の改善によるLTV上昇が見込まれる場合も、ある

確かに、読み物系は各社さんとても頑張っていますから、読んでいる人は・・・読んでいると思いますが、大半は読まずに捨てています。

また、これらの読み物系を「明確にLTVが上がると思って」作っている人も、それほど多くはないんじゃないかと思います。「読み物としての面白さ、お役立ち感」は、売上に繋がる目的とは大体がバッティングしてしまいます。

時と共に作ることが目的化し、それを行うことでLTVが上がる痕跡は失われていく・・・というかそもそも、LTV目的では作成不要かも知れません。実際にほとんどやっていないメーカーさんや、やっていても「そのアイテムだけ」ではなく、冊子形式で全ての取扱商品で共通化していたり。

だったら、なぜ、やるのでしょうか?

そろそろ答えが必要です。LTVが上がると断言できないものを実行するためには、別の目的とその目的を計測できるKPIが必要です。

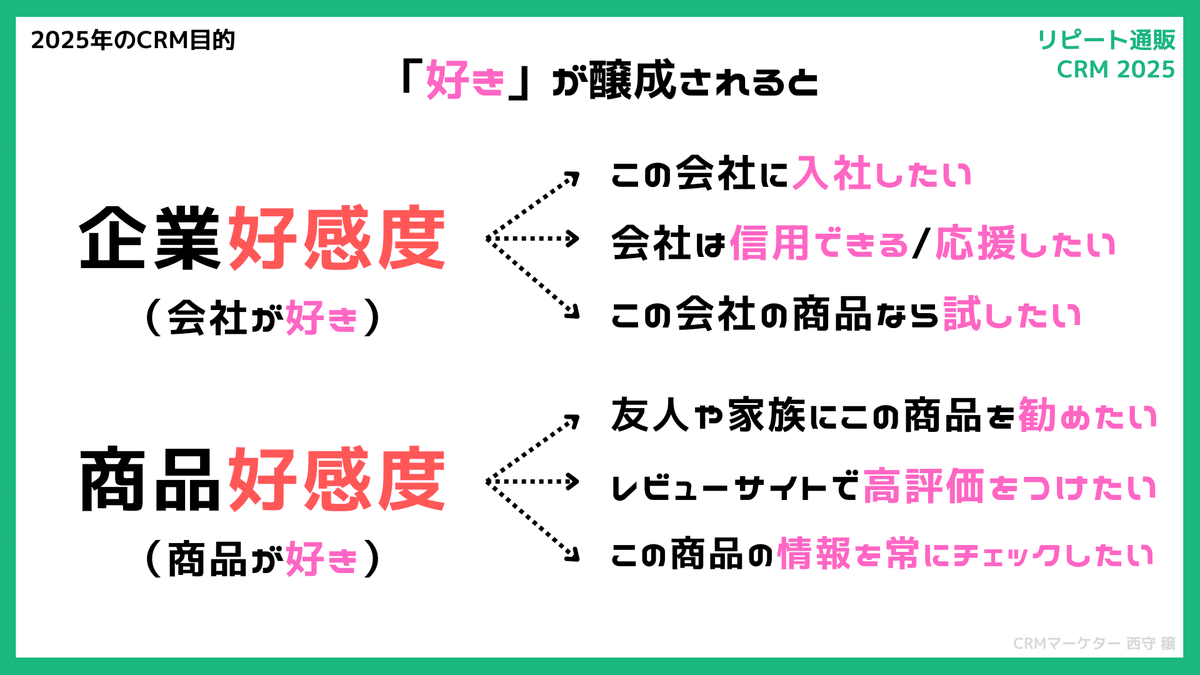

結論から先にお伝えすると、私が考えるCRMの目的は次の画像の通りだと最近は考えています。テーマは「好き」の醸成です。

醸成=米と麹でお酒が醸成されるように、ある機運・情勢を(時間を掛けて)つくり出すこと

「好き」を醸成することで、従来型のリピート通販の課題を克服し、LTVの向上を第一には目指していないにもかかわらず、「結果的にLTVが改善する」ことにも繋がると強く思うに至りました。

また「好き」の醸成により、あらゆるCRM施策の反応率が改善し、オーガニックなUGCがそこかしこに湧き出すようになるのです。お友だち紹介の件数も増加し始めます。これが「推せる」商品になるということです。

以上、直接はLTVに貢献しないかも知れませんが、企業好感度や商品好感度を高めていくことでもたらされるベネフィットは、2025年のCRM活動としては重要な施策となってくるはずです。

「好き」の醸成によるベネフィット

では、「好き」が醸成されていくとどのようなメリットがもたらされるのでしょうか?

企業好感度が上がる(会社が好き)

一つ目は企業好感度が上がることです。会社のことが好き!という状態です。「この会社が作る商品であれば信用できる」であったり、そもそもこの会社が「創業した経緯に共感できる」などといった気持ちになることです。

わかりやすい例で言えば再春館製薬所さん。顧客第一で常に誠実でいる姿は、新興企業が一朝一夕で真似できるものではありません。

ファンケルさんも、会社としての取り組みはとても素晴らしいと思います。ものづくり、商品作りに掛ける想いがファンケルさんも再春館製薬所さんも本当に素晴らしい。これまでの人生で触れてきた情報の数々により、両社は信頼できると思えるように、いつの間にか私自身がなっています。

また、会社だけではなく、時によっては「代表者」や「創業者」が好き!でも良いと思います。

例えばメディプラスさんは、当時代表者だった恒吉明美さんが、ご自身の肌悩みを元に商品開発されたことで有名です。熱心なファンの方がいらっしゃって、恒吉さんがやっていらっしゃるから使っている、というお声もよく聞きます。(※以前、調査したユーザーから聞いたもの)

また、菌ケアで有名なスタートアップ「KINS」さんも、代表の下川さんのお人柄に惹かれてファンが多いことも有名です。

企業好感度が上がると次のようなことが徐々に増えていきます。

この会社は信用できる

この会社を応援したい

この会社の新商品なら試したい

この会社に入社したい

この会社に娘(息子)を入れたい

「信用できる」と思っていただければ、定期コースの継続率が上がります。また「応援したい」と思ってもらえれば、お友だち紹介などへの反応率が徐々に増加していくことでしょう。

会社の事が信用できて、応援したい気持ちであれば、新商品を出すと聞けば、進んで「試したい」と思ってくれるようになります。クロスセル率も向上していきます。

最終的には、お客さまに愛されている、信頼されている会社であることが世の中に伝われば、それだけで「この会社に入社したい」と思ってもらえる企業ブランディングに繋がります。例えば新卒採用で言えば、ファンケルさんとDHCさんを比べると、おそらくファンケルさんの方が、「この会社を選んだ理由」を説明できる学生さんが多いのでは。

また、社歴の長い企業になると、この会社なら息子や娘が働いても親として安心できる、と親御さんが思ってくれるとか。新日本製薬さんではパーフェクトワンをご利用中のロイヤルユーザーである、お母さまたちはそのように思っていると聞いたことがあります。

商品好感度が上がる(商品が好き)

「好き」が醸成されていくと起きるベネフィットの二つ目は、商品好感度が上がることです。実は先ほどより述べてきた企業好感度に比べると、商品好感度の方が、向上させる難易度が低い場合もあります。

企業好感度は企業としての取り組みにある程度の歴史、年月が必要です。創業してそれほど時間が経っていない企業では取り組むことが難しい場合も多いです。語れるほどのストーリーがそもそも存在しない会社も多くあるでしょう。

また「代表者が好き」などと言った人物面から取り組もうとしても、会社や商品より代表の方が先に好感度を得られるケースはあまりありません。(インフルエンサーさんが作った商品みたいなケースを除けば)

それに対して商品好感度は、歴史不問でストーリーを作りやすい側面があります。あくまで「その商品」に「好き」が醸成される要素があれば良いのです。

例えば、ていねい通販さんの「すっぽん小町」が代表的な例です。(私が思うに、ですが)

私たちのようなマーケターでなければ、一般顧客の「ていねい通販」との出会いは「すっぽん小町」という商品から入るルートになるでしょう。そして、まず「商品が好き」状態になります。商品が好きから、その後「会社が好き」になるのだと考えられます。(会社が好き、にならないケースもあるかも知れませんね)

豊潤サジーで有名なフィネスさんも、ていねい通販さんと同じように商品から入り、会社も好きになるケースのように思います。

ただ、あまり「会社が好き」には積極的に繋げていないケースもあるでしょう。リピート通販会社では、会社名はできるだけ目立たないようにしたい考え方の経営者も多いです。目立つと真似されますし、企業イメージを良好に保とうとすると、攻めた広告表現などは使いづらくなります。

また、そもそも「大企業」が作った商品などは、通販で購入しても今さら「その会社を好きになるようなツール」など、入っていません。そもそも企業の顔を見せる必要がない、商品に絶大な自信があれば、企業名すら分からなくても良いとも言えるでしょう。

例えば、SK-Ⅱはどこの会社が出しているかご存じですか? そもそも、企業好感度を上げようとする試みは、通販主体の企業にこそ必要なのであって、量販店ルートが主戦場の企業は、企業好感度を上げようとはそもそも考えていないでしょう。(なお、SK-ⅡはP&Gです)

量販店ルートの場合は好感度よりも認知率を上げるために資金を投下する。

まずは、商品好感度を上げていこう

結局のところ、お客さまが企業と出会う接点の大部分は「商品」を通じてです。商品を一度も買ったことがないのに、その会社が好きだから商品を買うのだ、というケースはなかなかレアだと思います。したがって、まず狙うべきは「商品好感度」の改善、向上、醸成です。

商品のことが好きになると、自然と「その商品を作った会社」にも興味が行きます。その順番で好感度を醸成していく方が、自然な流れだと思います。だからこそ、リピート通販の同梱ツールは、初回から数回は「商品寄り」に作ることが推奨される理由でもあります。

商品好感度が上がると次のような効果が見込まれます。

(当然ながら)定期継続率が上がりLTVが上昇する

友人や家族にこの商品をオススメしたくなる

レビューを依頼されたら、高評価を付ける

この商品について発信される情報を常に知りたい

最後の「情報を常に知りたい」については、好きな人のことを常に知りたい、もっと知りたいという気持ちに近いものがあります。

つまるところ、LTVが上がる以外にも「レビューサイトの評価が上がる」であったり、「お友だち紹介の件数が上昇する」と言った効果が期待できるのです。

これが、2025年のリピート通販CRMの第二目的だと思うのです。

「なるほど、話は分かった」

「でも、LTVと違って、明確な効果が測れないのでは?」

私も今まではどちらかと言うとそう思っていました。それでもやはり、「好きの醸成」にはこのご時世、高い価値があると考えており、どうにかしてCRMチームには「好きの醸成」にも取り組んで欲しいのです。

そこで、KPIを次のように設計しました。

「好き」の醸成度合いを測るKPI

まず、ざっくりと概要をお伝えします。

NPS(ネットプロモータースコア)は、仲のいい友人や家族に企業や商品を薦める可能性

NRS(ネットリピータースコア)は、1年後の継続利用の意向

企業好感度は当該企業をどの程度好きか、または興味が無いか

商品好感度は当該商品をどの程度好きか、または興味が無いか

と言えます。また、それに追加して

各モールにおけるクチコミ投稿数とそこでの評価

@cosmeにおけるクチコミ投稿数とそこでの評価

お友だち紹介施策の発生件数

これらを定点観測しKPIとすることが望ましいと考えます。順番に説明します。

先にお断りですが、これらのKPIモデルはまだまだ私の「考え方」に過ぎず、施策によってそれぞれがどう改善されていったかは、表に出せるデータがあるわけではありません。あくまで参考意見としてご認識ください。

NPSはCRMの効果測定に役立つのか?

この辺りは私が解説するよりも、有識者の方のお考えを採用した方が理解が早いと思いますので、こちらのnoteを参考にして参ります。とても素晴らしいnoteですので、是非一度ご覧ください。

さて、NPSは一言で言えば、このような調査です。

多くのサイトで、すでに実装されており、時々皆さんも見かけると思います。経営陣にプレゼンするときにも、最も分かりやすい指標なのではないかと思います。多くの方が認知している指標です。

ただ、色々と課題もあるのは確かです。一番大きいものは、著者の方が仰っているように、

すぐに9、10をつける国民性の国もある一方で、厳しくチェックする傾向が強い日本人は、9、10はつきにくく、NPSを採用しているグローバル企業の日本のマネージャーは苦労しているという話をよく聞く。

思い起こせば、私も「9や10」を付けたことはただの一度もなかったかも。ではなぜ、そんな指標をCRMのKPIに採用しようとするのか。

経営メンバーなどに説明がしやすいからです。

企業好感度、商品好感度に比べて知名度が圧倒的に高く、NPSが向上すれば売上(LTV)が上がっていくような事例も豊富にあるようです。(私も調べていませんが)

したがって、NPSは代表指標として導入しますが、本当に最も優先すべきKPIになり得るのかどうかは、実際に皆さんの会社で運用しながら決めていけば良いと思います。したがって、CRMの代表的なKPIに役立つかどうかは分かりません、というのが本パートの答えです。(私の経験の範囲では・・・)

※後ほどのパートで、効果的な顧客ヒアリング方法も提案します

NRS、継続利用意向こそが重要!

先ほどのnoteでも、NRS(継続利用意向)はこのように説明がされています。

NRSは、NPSの欠点を解消する、リピート通販に最もふさわしいKPIだと思います。なぜなら、継続して商品を購入したい方がそのまま定期継続売上になります。都度買いの店頭商品にはない、リピート通販の強力なパワーをそのまま表わすKPIなのです。

また、NRSの利点は「未来を予想できる」ことです。通常、リピート通販企業が使う「LTV指標」は過去に向いた指標です。1年LTVを出そうとすると、ある月から1年間の集計が終わったデータを確認するのには、1年掛かります。それがNRSであれば、比較的精度の高い未来志向のKPIとなり得る気がするのです。

好感度単純測定モデルの企業/商品好感度

この辺りは単純な質問で問題ないため、単純測定モデルと題しました。例としてはこのような設問と回答になります。

こんなに簡単で良いの? と思われるかもしれないですが、私はこれで良いと考えています。どちらも「とても好き」を選んでくださる方を増やすことが重要です。「好き」程度ではなく、「とても好き」が重要です。

本質的には「好き」の反対は「嫌い」ではなく「無関心」だとも言えます。したがって、真なるネガティブは「どちらとも思わない」なのかも知れません。日本人は「嫌い」と表明することは避ける傾向にもありますので、なおさらでしょう。

各モールにおけるクチコミ投稿数と評価

なお、追加指標として、各モールにおけるクチコミ投稿数と評価もKPI化した方が良いでしょう。どのようにして計測するのでしょうか。難しく考える必要はありません。とても簡単です。

他の各種KPIも同じですが、月初など毎月特定の日付で、

当該商品で一番売れているSKUの評価点と口コミ数を記録

するだけで良いのです。上記のとらやさんの羊羹で言えば、評価点は「4.4」で、クチコミ投稿数は「4,595」件と記録していきます。これをAmazonと楽天、必要に応じて他のモールでも、毎月同じ日に記録を付けていくことで、KPIとして使えるようになるのです。

何かの施策を行った際に、きちんと投稿数が明確な上昇トレンドを示しているか、そして評価点が下がったりしていないか。それらを追いかけることでクチコミ自体をKPIとして運用することが可能になります。楽天でも同様です。

@cosmeのクチコミ投稿数と評価

こちらもAmazonレビューの投稿数と評価と同じやり方が使えます。

毎月決まった日付で、クチコミ評価の点数「4.8」及び、クチコミ数を記録していきましょう。

お友だち紹介施策の発生件数

こちらは施策を実施している企業に限ります。例えばこちら。

こういったお友だち紹介施策をやっている場合、お友だち紹介施策の利用件数は、お客さまの企業好感度や商品好感度を測る上でのKPIになり得ると考えています。

なお、ただ単純にお友だち施策の使われた件数を毎月KPIとしてPDCAサイクルに組み込むも、よし。有効会員数や定期継続利用者数を分母として、分子にお友だち紹介の件数を置き、利用率的な指標にするのも良いと思います。

お友だち紹介は、CPAが極めて安い上に、継続率も一定程度良い可能性がある施策です。毎月底堅く、お友だち紹介が発生すると、CPA1万円の商品であれば、紹介件数×1万円程度の費用削減効果だと言い切っても良いと思います。普段は日陰に近いCRMチームが唯一、明確に数値で貢献できる部分です。

ここまではKPIの種類を説明してきましたが、このKPIを運用ベースに落とし込むには、どのようにするのが良いでしょうか?

「好き」の醸成度合いを日常的に回す方法

何が「好き」の醸成度合いを表わすかは、なんとなく分かったとします。次はそのKPIをどうやって日常的に回していくか、運用ベースの方法論、テクニックです。

アンケートはGoogleフォームなどでも良い

まずは、顧客のNPSや好感度を測るためのアンケートです。こちらはもう、Googleフォームでも良いと思います。もし可能であれば、カスタマーリングスで作ったり、Lステップなどで収集するのもありだと思います。

サンプルを貼っておきましたのでご活用ください。(もちろんこのまま使わなくても全然OKです。

こちらから、項目を一つずつコピーして再作成できると思います。

なお、NPSについては11段階で聞くバージョンと、単純化して5段階化したものを用意しています。自分の部署や上司がガチガチに11段階のNPSを求めるならそちらを使い、柔軟性があるようであれば、5段階に単純化したものを使うと良いと思います。

僅か4問のこのアンケートにより、

NPS

NRS

企業好感度

商品好感度

こちらの項目が毎月更新されていくKPIになるのです。もっとも、月によって多少のブレは出てくるはずですので、当初数ヶ月は「ブレ幅」を捉える期間にしておくのがお勧めです。

なお、実際に配信しようとイメージして思ったこととして、顧客に質問する順番は少し考えた方が良いかな、と思いました。

企業好感度

商品好感度

NRS

NPS

という順番でヒアリングした方がたぶん、違和感が少なく多少自然な流れになると思います。また、ヒアリングする際にはあまり丁寧にならずに、機械的に「サービス内容の改善度合いを測るために定期的に調査しております」みたいな、そのような案内の方が聞かれた側も正直に答えてくれるでしょう。

会員IDの末尾で10ヵ月に一度回答してもらう仕組みに

ではこのアンケートフォームをどのようにしてお客さまに回答してもらうか。この手の好感度調査は毎月のように連絡が来ても、ハッキリ言って迷惑なだけで、むしろ好感度が下がる調査になってしまいます。

そこで、私のお勧めは会員番号末尾1桁によって10ヶ月に一度ヒアリングする方法です。下記の図をご覧ください。

こちらの例で言えば、会員番号の末尾が「0」であれば1月末にヒアリングを掛けます。末尾が「1」の場合は2月末にヒアリングを行います。自動化の設定を組むか、一つ作った設定をコピーして量産すれば、後は勝手にデータが集まるようになります。

この際、母集団はある程度「アクティブ」な顧客に絞った方が良いと思います。さすがにもう、購入を辞めてしまって1年が過ぎているような顧客は、対象にしなくても良いと思います。その辺りは企業の考え方で運用を柔軟に変えると良いのではないかと思います。

アンケートの配信はメルマガでもLINEでも、ポップアップ系のツールで行っても構いません。自動化できるものが良いでしょう。

なお、最低でもどの程度の回答数が集まる母集団が良いのでしょうか? これに関してはまだ何とも言えないところもありますが、私としては「一月当たり最低200人の有効回答」が集まれば、KPIとして有効なのではないかと思います。

仮にアンケート回答率が配信数の10%なのであれば、2,000人の母集団が作れれば良いことになります。2,000人×10で2万人の会員数がいれば、成立するはずです。もちろん、多ければ多くても良いと思います。

次以降でこれらのKPIの具体的な活用方法について深掘りしていきます。

それぞれのKPIで何を目指すべきか

さて、見るべき指標とその運用方法が決まったのであれば、あとは「数字を改善していくための方法論」です。

大前提として、LTV向上は第一に追うべきである

と、その前に、改めて伝えておきますが、LTVが明確に上がることをまずは優先していくべきです。ここの得手不得手が、ビジネスとしての成功にかなり直結します。(なお、第一は新規獲得のうまさ)

一通り重要と言われるCRMを準備できたら、その時点でやっと「好きの醸成」に取り組んでいただくものでしょう。または、2025年に新しく始めるリピート通販CRMであれば、最初から「好きの醸成」を視野に入れたCRMを準備すべきです。

重ねてお伝えしますが、LTVの向上を目的とした以外のCRM活動も、今までに比べると非常に重要度を増してきています。なぜならリピート通販においては、広告による新規顧客の獲得だけでビジネスを成立させようとすることは、3年前、4年前よりも大幅に難しくなっているからです。

改めて、それぞれのKPIの特性について

NPS(ネットプロモータースコア)

NPS(ネットプロモータースコア)は元々欧米で生まれた指標です。日本人は10段階で9や10を滅多に付けない国民性が傾向としてあるため、あまり良い点数になりません。

また、その商品を「紹介したいか」と言ったややアバウトな意向調査になってしまっているため、「紹介したい」のは企業への好感度からなのか、商品に起因するものなのか、深追いができないデメリットがあります。つまり「何をしたらNPSが上がるのか」を追求しづらいのです。

したがって、私はNPSは過程を見るKPIではなく、KGI的なゴール指標の立ち位置に置くか、または「参考指標」に過ぎないものとして扱う方が良いと考えます。

NRS(継続利用意向)

NRS(継続利用意向)こそが、リピート通販企業にふさわしい! と途中でお伝えしましたが、私としては「役割不足な部分もある」と感じています。

今後も商品を使い続けたいかをヒアリングするNRSは、LTVを予測する先行指標にはなり得るものなのです。とは言え、欠点もあります。それは、

「商品の良し悪し」と「価格」の影響が強く出る

ことです。LTVを予測するには本当に良いと思うのですが、NRSが高いと、その企業への好感度が高いのでしょうか? 一部、相関関係は見られると思いますが、企業のことを全く意識していない、無関心であってもNRSが高く出ることは、商品が良ければあり得ます。(OEMメーカーが自社ブランドで出した商品とかがこういう結果が出たりします)

したがって、NRSを改善しようとする場合は、商品改善やコストダウンなどを行うことが最も適切な手段になってしまうのです。どんなに優れた商品、どんなに優れた企業でも、価格が高ければ継続できません。

企業好感度と商品好感度

そして唯一、「この数字を上げよう!」と意識して施策を打ち、その結果を計測できるのが「好感度」指標です。「好き」の醸成です。例えば、冒頭でお伝えしたこちらのレターです。

この挨拶状を入れる事で、LTVが上がるんでしょうか? ちょっとやそっとでは上がりません。ものすごい強いストーリーがあれば、別です。

したがって、このようなツールの目的KPIは「企業好感度」なのだ、と定義してあげると、初めてピタッと収まります。あぁ、そのためにやっているんだよね。分かっていたけどKPIが見えなかった!と。

では、ブランドブックは何のためでしょうか?

ブランドブックを作る目的は「商品好感度」を高めるためですね! これで役割が明確に計測できるようになるでしょう。(すでに始めちゃってると事後計測なので、Before Afterは見れませんが)

企業好感度と商品好感度が上がるとどうなるか

繰り返しになりますが、企業好感度と商品好感度が向上することにより、このような効果が見込まれます。

もちろん、LTVや定期継続率にもポジティブな効果はあるはずですが、全てのCRM活動がLTV向上目的でなくても良いのです! 企業好感度と商品好感度を上げて、SNSでバズる商品にしていきましょう。

どうやったら企業好感度を高められるか?

やっと方法論に辿り着きました。

先にお詫びですが、企業好感度を明確に向上させた事例が、なかなか出せませんし、私も「たぶんあの取り組みで上がってるんだろう」くらいしか分かりません。表に出てこないので。

私が思う「企業好感度」の構成要素は、概ね次のような内容でできていると考えています。

社名、会社の歴史、沿革における社会的な意義

経営者本人の人間性、考え方、話す内容

現在取り組んでいるSDGs的な取り組み

商品・サービスの良さ

従業員の対応の良さ

小難しいことを書いていますが、上記の中で取り組みやすいのは2つです。

経営者本人の人間性、考え方、話す内容

現在取り組んでいるSDGs的な取り組み

この2つについては、今から考えても全然間に合います。ですからどの企業も、同梱ツールで「代表者の挨拶」を入れるのです。後付けで「募金活動への協力」を見せたりするのです。

企業好感度を高める上で、社長自体が大事なネタ

私だったら、つまらない挨拶状は破り捨て、破天荒であっても、その会社の社長の人生と想いが伝わる挨拶状を作ります。何なら社長インタビューとして連続コンテンツにしてしまうかも知れません。

間違っても、ビジョン・ミッション・バリューとかを語らせてはNGです。多くの場合はお客さまに全く響きません。お客さまが知りたいのは「苦労ネタ」であり「お涙頂戴」なのです。

社長インタビューが一通り済んだら、今度は各部署の担当者や新卒社員にインタビューしていって、企業の考え方をどんどん出していきましょう。企業紹介、オフィス紹介、研究に掛ける想いとかも良いです。

やずやさん、マナラ(ランクアップ)さん、フィネスさんなど、従業員が至る所に出てきますよね。これが「企業好感度」を高めるための方法論として、過去からの蓄積がない企業があってもできることなのです。普通の企業は、ファンケルさんや再春館製薬所さんの真似はできませんので。

※各社が明確に企業好感度を目的にしているわけではないかもしれませんので、あくまで「外から見ると」企業好感度向上効果があるなぁ、と思った、ということです。

SDGs的な取り組みはどう考えたら良いか

SDGsについてはとても話題にしやすいです。誰も否定できない取り組みであり、ネガティブな声に繋がることはありません。ただし、赤十字に募金しています、大地震の時に募金しています・・・だけならば、あまり企業好感度上昇には繋がらないと思います。

ベンチャー企業ながら、私が思う日本で一番すごいソーシャルグッドな会社は、犬猫生活さんです。

創業以来、利益の20%を犬・猫の殺処分を減らす為の活動に寄付し、自分たちも主体的に活動されています。

ベンチャー企業でもできることはあります。例えばこちら、「Why!?Direct」というD2C通販イベントを毎年主催されている、ペンシルさんもものすごいです。

自分たちで稲刈りもしています。

ポイントは「従業員の参加」と「継続性」です。SDGs関連は話すと長くなるのでこの辺で。

どうやったら商品好感度を高められるか?

私が思う「商品好感度」の構成要素は、概ね次のような内容でできていると考えています。

商品好感度の構成要素

商品・サービスの品質や効果

デザイン

価格

使いやすさ

商品開発背景・ストーリー

ブランドイメージ

広告・宣伝のイメージ

上の4つは、そもそも商品それ自体に起因しています。品質や効果実感、デザインと使いやすさはなおさらで、開発段階でほぼ全て決まってしまいます。つまり「商品好感度」なんて産まれたときから決まっている! と言っても過言ではありません。

ただし、産まれ持つそれらの要素を踏まえた上で、「適切な期待値」と「適切な価格」でマーケティングを行うことで、「お値段以上」の満足感を得られ、商品好感度も上昇することが、日常的に起きています。

特に、ブランドイメージや広告・宣伝のイメージは商品好感度にかなり連動します。単品リピート通販特有の、コテコテの広告で購入していれば、そもそも商品好感度などないに等しく、自発的に口コミサイトに口コミを記載しようなどと思わないでしょう。

結局は商品開発に妥協なき心血を注ぐ

前職において、ある時期に気が付いたことがまさに「商品開発を制すものが全てを制す」でした。そこで商品開発チームを新規組成し、商品開発のノウハウを身に付けるべく、自らブランドマネージャーをやってみて・・・失敗も。

商品が良くて、価格が妥当であれば、CRMはとても楽なのです!(理想論) 放っておいても良い口コミで溢れ、継続率も驚くほど高い。

世の中でNRSの調査結果は一件も公開されていないのではないかと思いますが、こちらはある商品の1年後継続意向です。おそらくですが、普通は [2] 比較・検討の上継続を決めたい にもっと多くの意向が混ざるはずだと思うのです。

ただし、「今と同じくらい継続したい」という選択肢を「比較・検討の上継続を決めたい」としてしまったが故に、「積極的な継続」に票がブレた可能性は否めない。失敗した・・・。反省。

NRSの調査結果は少し余談になってしまいましたが、伝えたいことは

商品自体にそもそもユーザーの支持を得られる要素があまり見られないならば、どれだけ販促活動をしても、燃費の悪い車にガソリンをいつも補給しているのと同じ事です。穴の空いたバケツに水を注ぐ状態。

いっそ、商品をリニューアルするか、廃盤にして新しく作り直すことも積極的な活動だと、私は考えます。新バージョンが完成するまでに、当たりを引ければ御の字ですし、引けなければ、新商品に置き換える。

現状の印象をリセットする、リブランディング

もし、商品自体は変更することができない場合は、いっそのことリブランディングしてみてはいかがでしょうか。

一旦、好感度が下がってしまった商品や、すでに好感度が存在しないような商品だとしたら、リブランディング宣言をすれば良いと思う。もちろん商品自体も変更した方が良い。

最後に

ということで、長くなりましたが「好きの醸成」によって、様々なベネフィットを得ていく方向性と、そのKPI化、運用の方法論までを一気に記載しました。

もしも「やってみました!」という担当の方がいらっしゃったら、お気軽にお声掛けくださいね!^^ 感想もリポストもお待ちしております。ここまで読んでくださったなら!

おしまい