【体験記録】Holacracy Practitioner Training@Amsterdam

※本記事は、2019年9月16日(月)〜20日(金)にオランダ・アムステルダム にて開催された『Holacracy Practitioner Training with Brian Robertson - Amsterdam - September 2019』に参加した際の体験記録のアーカイブ記事を再構成したものです。

※本記事は内容が多岐に多岐にわたる為、目次から気になる章へ飛んで読み進めることを推奨いたします。

※今回の振り返り記録を2022年11月に書き終えて以降も国内のホラクラシーの広がりに新たな動きが生まれているため、それらの情報も随時反映しております。

2022年11月、ホラクラシー(Holacracy)と私

この記録をまとめている2022年11月現在、私は2017年7月にホラクラシー(Holacracy)の実践を積み始めて以来、7つの組織や団体、企業、プロジェクトにおいてホラクラシー(Holacracy)の導入・運営の伴走といった実践を重ねてくることができました。

そして、今なお探求は続いており、ホラクラシー(Holacracy)を含むこれまでの実践の中で得られた体験・スキル・知見を仲間たちと分かち合っています。

初めてホラクラシー(Holacracy)を知った当時も今も変わらない願いとしてあるのは、『一人ひとりが自分の持つ創造性や可能性、ポテンシャルを最大限発揮できる組織、社会を実現していくこと』です。

今回の記録は、私が初めてホラクラシー(Holacracy)に触れることになる前日譚からの流れ、『Holacracy Practitioner Training with Brian Robertson - Amsterdam - September 2019』で得た学び、そして今の探究に繋がっているエッセンスについてまとめていきたいと思います。

2016年9月:Reinventing Organizations(ティール組織)との出会い

2016年9月19日~23日に開催された『NEXT-STAGE WORLD: AN INTERNATIONAL GATHERING OF ORGANIZATION RE-INVENTORS』。

ギリシャのロードス島で開催されたこの国際カンファレンスは、Frederic Lalouxの『Reinventing Organizations』にインスピレーションを受け、新しいパラダイムの働き方、社会へ向かうために世界中の実践者が学びを共有し、組織の旅路をサポートしあい、ネットワーク構築を促進することができる場として催されました。

いち早く日本人として参加していた嘉村賢州、吉原史郎といった実践者たちは、この海外カンファレンスの報告会を2016年10月19日に京都、10月24日、25日に東京にて開催し、組織運営に関する新たな世界観である『Teal組織』について紹介しました。

※日本における『ティール組織』出版は2018年1月24日です。

これ以降、当時私が参加していた特定非営利活動法人場とつながりラボhome's viはティール組織探求を始め、同年2016年11月以降、『Reinventing Organizations』の英語原著を読み解く会も始まりました。

2017年7月:ホラクラシー(Holacracy)実践を始める

また、2017年6月以降はhome's vi自体をティール・パラダイム的な運営へシフトするため、ホラクラシー(Holarcacy)の導入を行うこととなります。

当初は、NEXT-STAGE WORLD以降、嘉村らとコミュニケーションしてきたメンター、ジョージ・ポー(George Pór)氏 にご協力いただき、またミーティング・プロセスの伴奏はホラクラシー(Holarcacy)の実践を深めており、日本人初のホラクラシー認定コーチである吉原史郎 さんに参加してもらうことで進めていきました。

私自身は2017年7月以降、ホラクラシー(Holacracy)のファシリテーターとして実践を積み始めました。

また、2018年の『Reinventing Organizations』の邦訳版『ティール組織』出版前後で、海外のホラクラシー(Holacracy)実践者を招聘し、国内の有志で探求を深め合うプロジェクトにも事務局やコンテンツ担当として関わる機会を得ることができました。

海外から来日し、薫陶を受けることができたゲストはお二人。

encode.org社のトム・トミソン氏(Tom Thomison)と、

HolacracyOne(ホラクラシーワン社)創業者

Evolution at Work社のクリスティアーネ・ソイス=シェッラー氏(Christiane Seuhs-Schoeller)です。

ヨーロッパにおけるホラクラシー(Holacracy)の実践者・コーチ

英語圏のお二人と何度かコミュニケーションを取ることでより、先端事例を一時情報の英語から得たい、直接海外の人々と対話することで得ていきたいと私の中でエネルギーが高まりつつありました。

2019年9月:フレデリック・ラルー氏(Frederic Laloux)が来日

また、2019年には『ティール組織(Reinventing Organizations)』著者のフレデリック・ラルー氏(Frederic Laloux)が来日して国内における大規模なカンファレンス…『ティール・ジャーニー・キャンパス』の開催も決定し、次世代型の組織運営や社会のあり方を一過性の流行で終わらせずに根付かせていくためには、やはり海外に飛ぶ必要を感じていました。

当時、特定非営利活動法人場とつながりラボhome's viにて『ティール組織』に関する事例研究と紹介、また、ホラクラシー(Holacracy)の実践を積んでいた私は『ティール・ジャーニー・キャンパス』のスタッフとして誘導も行いつつ、ホラクラシー(Holacracy)分科会にてミーティング・プロセスの実演も担うこととなりました。

そして、この流れに乗る形で翌週からオランダ・アムステルダムにて始まる『Holacracy Practitioner Training with Brian Robertson - Amsterdam - September 2019』に参加することを決め、『ティール・ジャーニー・キャンパス』の興奮冷めやらぬ2019年9月15日にオランダ・アムステルダムに飛ぶこととなったのです。

ホラクラシー(Holacracy)開発者であるブライアン・ロバートソン(Brian Robertson)に直接会えることを楽しみにしながらアムステルダムへ向かう飛行機内で英語の反復練習を行い、そしてアムステルダム到着した翌日から、トレーニングは始まりました。

ホラクラシー(Holacracy)とは?

ここで、まずホラクラシー(Holacracy)についておさらいしたいと思います。

ホラクラシー(Holacracy) とは、既存の権力・役職型の組織ヒエラルキー(Hierarchy:階層構造)から権力を分散し、組織の目的(Purpose)のために組織の一人ひとりが自律的に仕事を行うことを可能にする組織運営法です。

2007年、Holacracy One(ホラクラシー・ワン社)のブライアン・J・ロバートソン(Brian J Robertson)とトム・トミソン(Tom Thomison)によって開発されたホラクラシーは、フレデリック・ラルー『ティール組織』にて事例に取り上げられたことで、国内においても実践事例が増えつつあります。

ホラクラシーを導入した組織では、組織の全員がホラクラシー憲章(Holacracy Constitution)にサインして批准することで、現実に行なわれている仕事を役割(Role)と、役割として優先的に使用するドメイン(Domain)、継続的に行なわれている活動(Accountability)として整理し、 仕事上の課題と人の課題を分けて考えることを可能にします。

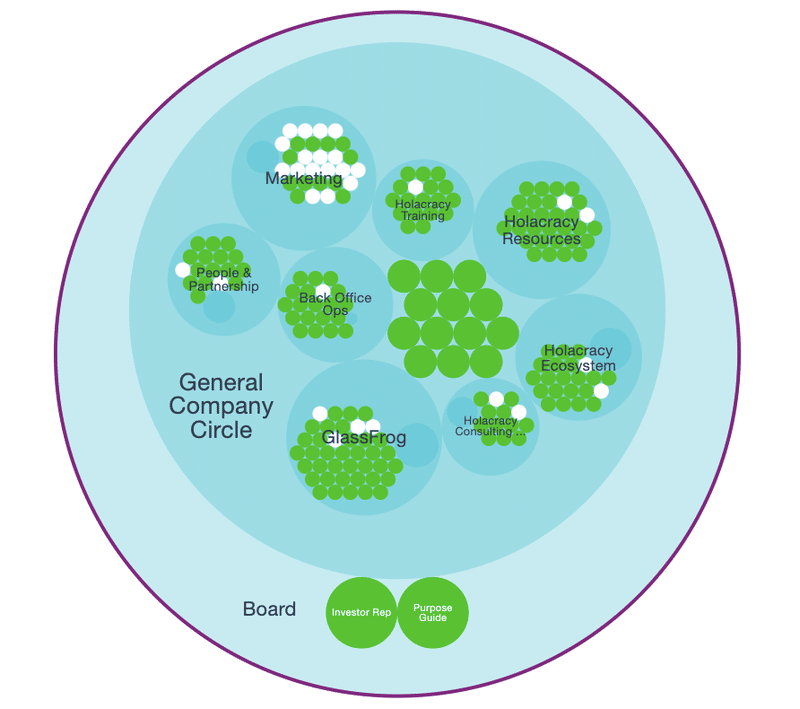

ホラクラシーにおける組織構造は『Glass Frog』という独自開発された可視化ウェブツールを用いて、以下の記事にもあるような入れ子状になった円によって表されています。(可視化ツールは他にもHolaspiritというサービスも国内外問わず、多く活用されています)

ホラクラシーを実践する組織において仕事上、何らかの不具合が生じた場合・より良くなるための気づきや閃きがあった場合は、それをテンション(tension)として扱います。テンション(tension)は、日々の仕事の中で各ロールが感じる「現状と望ましい状態とのギャップ、歪み」です。

このテンションを、ホラクラシーにおいてはガバナンス・ミーティング(Governance Meeting)、タクティカル・ミーティング(Tactical Meeting)という、主に2種類のミーティング・プロセスを通じて、および日々の不断の活動の中で随時、不具合を解消していきます。

Holacracy(ホラクラシー)の語源は、アーサー・ケストラー(Arthur Koestler)が提唱した Holon(ホロン:全体の一部であり、 且つそれ自体が全体性を内包する組織構造)という概念に由来します。

さらに詳しくは、日本人初のホラクラシー認定コーチであり新訳版書籍の監訳者である吉原史郎さんの記事や、新訳版出版に際してホラクラシーのエッセンスについて語られた動画、全文公開されている新訳版書籍のまえがきもご覧ください。

Holacracy Practitioner Trainingの全体構成

Practitioner Trainingの会場および準備物

5日間の会場となったのは、Zoku Amsterdam。宿泊施設付きのコワーキングスペースです。

最上階まで上がるとガラスに覆われた通路に観葉植物が置かれている通路があり、そこをまっすぐ進むと会場に到着します。

会場には6人がけの島が5島ほど準備されており、全体の参加者は30名ほどでした。

そして、各島には教材であり参考書籍である『Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World』と、

名札、資料、そして水とお花、ペン、製本されたホラクラシー憲法/憲章(Holacracy Constitution)ver.4.1が置かれていました。

参加者層としては、開催国オランダの参加者がやはり多く、その他スイス、サウジアラビア、ポルトガル、ベルギー、スウェーデン、イギリス、フランス、エストニア、スペイン、UAEといった多様な国から人が集まっていました。

各国ごとに緩やかに訛りがありましたが、基本的に英語で和やかにコミュニケーションが行われる空間でした。

なお、この会場には私以外にもう一人の日本人参加者が参加されていました。

この会場で『はじめまして』と挨拶を交わし、5日間数少ない日本語で対話できるパートナー同士としてコミュニケーションを行っていくこととなりました。

Practitioner Trainingのプログラム構成

Practitioner Trainingはとても実践的な内容で、ホラクラシー(Holacracy)開発者ブライアン・ロバートソン(Brian Robertson)による講義が4割、実践が6割ほどという、まさにトレーニングといったものでした。

ホラクラシー(Holacracy)開発者

講義については、

ホラクラシー(Holacracy)が生まれることになった社会背景

ガバナンス・ミーティング(Governance Meeting)

タクティカル・ミーティング(Tactical Meeting)

ガバナンス(Governance)のファシリテーション

ホラクラシー憲法/憲章(Holacracy Constitution)

憲法/憲章(Constitution)に基づく、実践の振り返り

このような内容が含まれました。

また、最終日には『ホラクラシー(Holacracy)について探求したいこと』をテーマにオープン・スペース・テクノロジー(OST:Open Space Technology)を実施。参加者が自由に話したいテーマに関する分科会を構成し、対話が行われました。テーマは以下のようなものでした。

ホラクラシーが実際に機能する条件/妨げる条件

ホラクラシーに懐疑的なCEOに、いかにアプローチするか

報酬システム

マネージャーによる採用プロセス

実践については、

グループごとの対話

仮想企業のミーティング・シミュレーション

この、仮想企業のミーティング・シミュレーションとは、全参加者をホラクラシー(Holacracy)の理解度・経験値ごとに4グループに分けた上で、仮装企業のロール(Role)を割り振られた上で事業を運営し、時間になったらミーティングを開始する、というものでした。

Practitioner Trainingの学び・気づき

仮想企業のミーティング・シミュレーション

仮想企業のミーティング・シミュレーションは、基本的には実際に世界各国の企業や団体で運用されているシステムと同じものを活用しました。

Practitioner Training用に作られた仮想企業は、Glass Frogによってウェブ上でサークル図(以下の図はHolacracyOneのもの)で表されており、

仮想企業の一員となった参加者たちは、自分のロールに記載された仕事内容に基づき、例えばイベント企画等を始めます。

会場全体で4グループに分けられた仮想企業には、一人のコーチがつき、参加者がうまくプラクティスに乗れるよう導きます。

いざ、実践がスタートされるとコーチは『世界の声(Voice of the World)』と名付けた付箋を各ロールに対してどんどん渡していきます。

『窓口ロールへ。お客様からこんなクレームが来ました。XXロールへ確認をとって、再びお客様(コーチ)へ返信してください』

などのメッセージです。

これにより、仮想企業およびロール(Role)を担っている参加者の動きがどんどん活性化され、まさに生き物のように仮想企業、ロール(Role)、そして生み出されていくプロジェクトや、状況が刻々と変わっていくわけです。

そして、一定時間が過ぎた時に、ミーティングが開催されました。

シミュレーションは、基本的に以上のプロセスの繰り返しだったように思います。

そして、思い出したように

『やぁ!調子はどうかな!?』

と満面の笑みを浮かべたブライアンが各チームにやってくるのでした。

『(…わかるだろう?頭を使ってヘトヘトさ)』

と無言で苦笑いしながらチームの面々がブライアンに返すまでがお決まりだったように思います。

ファシリテーターのあり方:Neutral Energy

ホラクラシー(Holacracy)の実践を始めた組織は、ガバナンス・ミーティング(Governance Meeting)とタクティカル・ミーティング(Tactical Meeting)を行い、テンション(tension)の解消を促進します。

そして、この2つのミーティングを促進する役割として、ファシリテーター・ロール(Facilitator Role)が憲法/憲章(Constitution)によって設定されています。

このファシリテーター・ロール(Facilitator Role)に関する講義に際してブライアンは、一般的な、あるいは伝統的な『ファシリテーター』としてのイメージや学びは一度手放す必要があります、と話していました。

ファシリテーター・ロール(Facilitator Role)がうまく役割を果たすには、大きく2つのポイントがあります。

ひとつは、個別のロールのテンション(tension)から組織全体の目的、構造に至るまでの広い視点と理解を持ってミーティングに臨むこと。

もうひとつは、テンション(tension)を扱う際のファシリテーターのあり方、プレゼンス(影響力、存在感、非言語で伝わるメッセージetc)です。

ファシリテーターが促す、個別と全体、仕事と構造の視点の行き来

ホラクラシー(Holacracy)の実践においては、情報の透明性(情報共有のシステム・方法・文化・習慣)が肝要です。

Glass Frogには、様々な情報を書き込み、見える化・明確化・明文化を行う仕組みがあります。

それは、サークル上の組織構造はもちろん、その組織の目的、目的を実現するためのロールの活動、そして、ロールが現在個別で進めているプロジェクト等も見える化されます。

その中で、あるロールが仕事上であるテンション(tension)を感じた場合、意識を目の前にフォーカスします。

また、そのテンション(tension)が組織構造や目的に影響する場合、目の前の仕事からの気づきを全体に反映させ、全体に貢献します。

この、別側面でありながら繋がっている面のスイッチ、もしくは循環を実践(Practice)の中で培っていくことが重要になるのですが、実践を始めたばかりの頃では誰もが苦戦するポイントでもあります。

ファシリテーターは、そのような場合に組織全体がホラクラシー(Holacracy)の規定するルール上、うまく機能していくように各ロールに寄り添い、視点の行き来が身についていくように促す役割でもあります。

ファシリテーターのあり方、プレゼンス(Presence)

ホラクラシー・システム(Holacracy System)における『ファシリテーター』がホールドするべきものとは何でしょうか?

ブライアンが語ったキーワードは、中立的なエネルギー(Neutral Energy)でした。

ファシリテーターは、中立的なエネルギー(Neutral Energy)を保つことと、明確な判別基準及び、基準の根底にある『組織として望ましいプロセスの状態』を意識しておくことが求められます。

ホラクラシー(Holacracy)の実践においては、組織の一人ひとりが各ロールを担いながら、組織全体の目的実現をめざします。その中で、感じたテンション(tension)はそのロールの権限において、自ら解決策を見つけ、次のアクションへと移し、自律的に解消していくことをめざし、そして実現していきます。

この時、ファシリテーターが必要以上にプロセスに介入し過ぎれば、特定の個人を攻撃したような印象を与え、結果的に自由闊達に意見を出せる雰囲気が阻害されてしまいます。

かといって、場から距離を取りすぎると、プロセスが混乱しカオスが生まれてしまいます。

そのため、ファシリテーターは中立的なエネルギー(Neutral Energy)

を保つことが、プロセス及びスペース(space)、器(container)をホールドすることに繋がります。

また、時にミーティング・プロセスにおいては紛糾すること、混乱することが起こり得ます。その際に、ファシリテーターとしての中立的なプレゼンス(あり方、存在感、影響力、進行法、非言語で伝わるメッセージ等)が問われることとなります。

情報をシステムに預け、透明化・明確化する

ホラクラシー(Holacracy)の契機として、現在の社会におけるインターネットの普及が挙げられます。

情報革命とも呼ばれる技術革新と社会の変化によって情報量が爆発的に増えた結果、既存の組織構造や社会構造が破壊されてしまった、とブライアンは語りました。

このような状況下で、『私たちは今、何を大事にしたいのか?』『今、大事なもののために、私は何をするべきか?』と言う問いが常に私たちにふりかかります。

これらの問いに対して明確に答えられる状態を常に生み出していこう、と意識から、情報の透明化(情報共有のシステム・方法・文化・習慣)についてブライアンは強調していました。

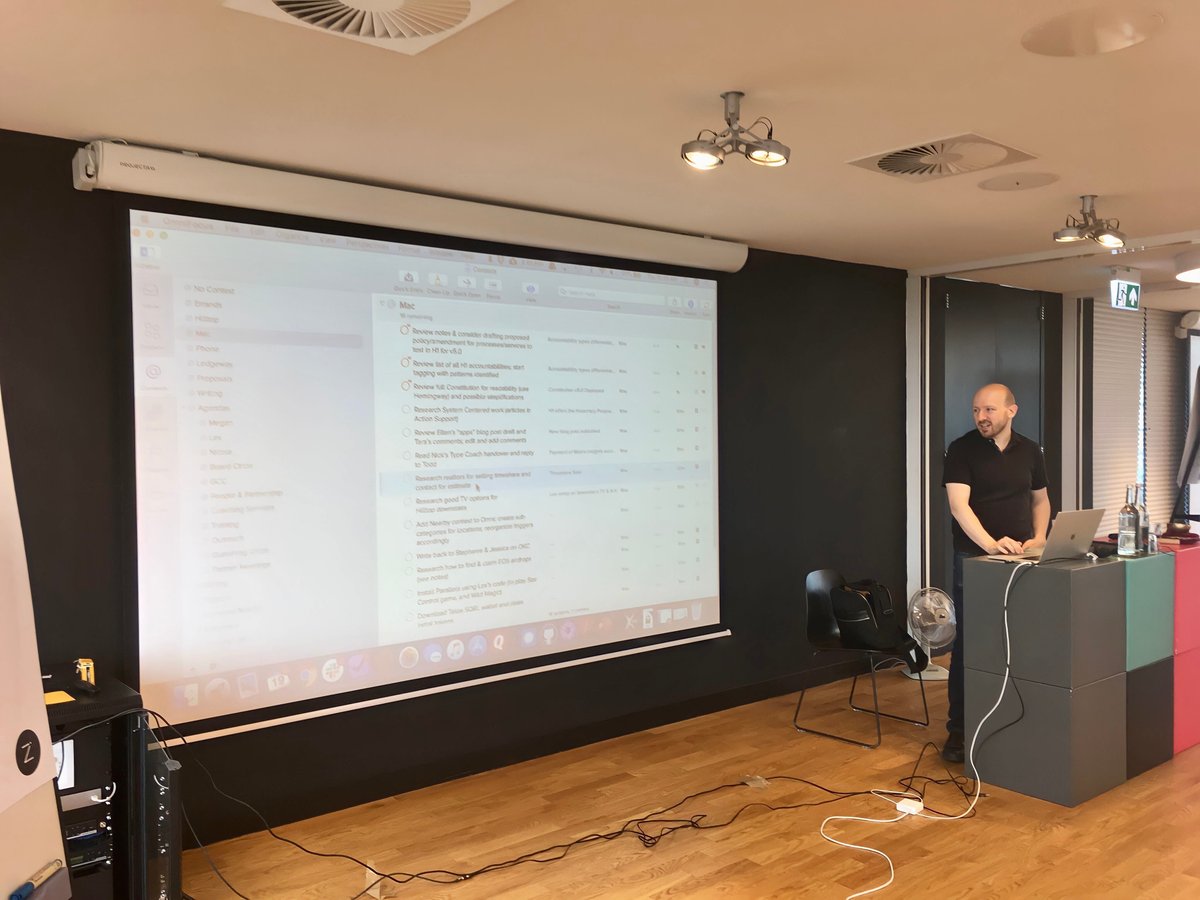

concreteなaction or project(具体的な仕事上の行動やタスク群)を、自分の頭の中からノートへでもwebへでも切り出して、自分と仕事を切り分ける(separate)することが大事だ、と。

肚の底あたり、あるいは身体(body)で感じた仕事上の違和感、モヤモヤ、衝動等をテンションと呼ぶが、そのテンションはどこへ向かい、どこでprocess(処理)すべきか?

それを明確化し、どう対処すべきかの地図があれば、迷わずに済むというわけです。

そして、そのどう対処すべきかの地図を作り上げてきた一つの方法として、ホラクラシー(Holacracy)およびそれをサポートするウェブツール『Glass Frog』、GTD(Getting Things Done)と言ったものがあります。

この、情報を透明化するシステム全般について、ブライアンはこんな風に語っていました。

『システムを信頼しよう』

『習慣化し、明確にしたタスクリストを信頼しよう』

この言葉の背景には、頭の中にある様々な情報をアウトプットし、種類を切り分け、そしてやるべきことをやろう!また、それが自走する習慣ないしシステムを作り出そう!というメッセージが感じられました。

また、信頼に足るシステムを、自分たちの力で作り、更新していくことの重要さ、ガバナンス・ミーティング(Governance Meeting)を通じて自分たち自身でその実践を積んでいけることを招待しているようでもありました。

体感と実践による、体得の大切さ

これまで、情報の透明化に関して言語的・論理的・機械的な思考に関してもまとめてきましたが、ファシリテーターのあり方や日々の業務で発生するテンション(tension)など、体感的、感覚的な反応の大切さもまた、ブライアンは説いています。

仮想企業におけるシミュレーションおよびミーティングで感じたような、リアルタイムで外部環境から組織への働きかけがテンション(tension)を発生させ、組織内のロールからロールへ仕事がリクエストされることでテンション(tension)が解消されていく感覚もまた、体感や実践を経てようやく体得できるものであるように感じます。

「現状と望ましい状態とのギャップ、歪み」であるテンション(tension)を感じることは、衝動として起こってくる反応であり、感じることそのものは悪いことではありません。ただ、自分の感じたテンション(tension)に責任を持つことが必要であり、テンション(tension)の解消のための方向付けまでが求められます。

このテンション(tension)も、それを明確化し、どう対処すべきかの地図があれば、迷うことはありません。

その地図こそが、ホラクラシー憲法/憲章(Holacracy Constitution)であり、見える化された組織構造であり、それらが統合されたシステムです。

このように、頭での理解と、体感・体験による学びの統合が、ホラクラシー・システムにおいては重要なのだと、改めて理解することができました。

では、スムーズにプロセスが営まれている基準(criteria)・体感の理解は、どうすれば進むのでしょうか?

1つは、実際にホラクラシー・プロセスが行われている組織に見学に出かけてみること。もう1つは、自分自身の現場で実践してみること。そして、実際にホラクラシーワン(HolacracyOne)が提供しているプログラムに参加してみること。

結局の所、このような実践に尽きるように思います。

振り返れば、ブライアンは5日間のプログラムの冒頭、こんな風に話していました。

実践の積み重ねのみが、あなたをホラクラシー・マスターにします。私はこれから、あなたたちを実践へと投げ込みます。きっと混乱もあるでしょう(笑)まずは、この5日間を通じて体験していきましょう!

5日間のチェックアウト

最後、チェックアウトの時に、参加者30人を超える参加者がサークル状に座って感想を伝えて言ったのですが、本当に和やかな雰囲気で終えることができました。

思考と試行、実践に次ぐ実践を重ねてきた5日間を経て、会場に集まった30名ほどの皆さんが、戦友のように思えてきていたのです。讃えあいや応援も、自然と生まれていました。

その中で、こんなことを語ったように覚えています。

『私にとって今回のトレーニング参加は、人生の大きなチャレンジでした。今まで海外に来たこともなく、英語も十分に話せるわけではありません。ですが、ある日、自分の身体の奥底から「このトレーニングに参加して、多くを学んでこよう」という確信のようなものが現れてきたのでした。結果、その確信は正しかったように思います。多くの気づきと学びを得ることができました。皆さんに感謝しています。』

こんなことを話したような気がするのですが、話し終える直前くらいから拍手が起こり、急に会場の一体感が高まったような不思議な感覚がありました。(これは、場を共にしてこれた仲間だからこそ起こったことかもしれません。)

終わりに

2019年9月以来、この体験記録をまとめようとずっと考え続け、3年もの時間が経ってしまいました。

これには私自身の人生の大きな転機も関わっていたのですが、それでも今回、2022年11月の今、こうしてまとめ終えることができ、とても充実感を感じています。

人生の転機以降、断絶してしまっていた探求の流れを今につなげることができたように思えるためです。

2019年の『Holacracy Practitioner Training@Amsterdam』への参加以降も、私は各地でホラクラシー(Holacracy)を含む様々な『Reinventing Organizations(ティール組織)』に関わる調査を重ね、得られた知見を紹介することになりましたが、現在も探求の旅は続いています。

この読書記録を読んでくださり、その中で何か感じられたものがある方はコメントやメッセージなどいただければ幸いです。

さらなる探求のための参考リンク

「本当にいい組織」ってなんだろう? すべてはひとつの記事から始まった(嘉村賢州+吉原史郎)

レポート:[新訳]HOLACRACY(ホラクラシー)出版記念セミナー〜ホラクラシーの本質と人間性

レポート:ティール組織や進化型組織の情報ポータルサイト誕生!~組織の再発明をしよう【『ティール組織ラボ』公開記念トーク】

いいなと思ったら応援しよう!