自家製味噌の寒仕込み(冒険編)

2025年の大寒は1月20日。

そこから始まり、2月2日の節分までが「大寒期」とされるそうです。

今年は比較的暖かい気もしますが

やはり朝晩の冷え込みは厳しく、風も冷たいので

家の中でぬくぬく過ごす事が多いこの頃です。

ただ寒さが厳しい今こそ

手作り味噌を仕込む絶好のタイミング!

仕込みの手間をかけることで、

半年後には自家製ならではの深い味わいを楽しめます。

我が家でも、去年1度味噌作りに挑戦し、

美味しい味噌を作る事ができました。

今年も2回目の挑戦。

色々な作り方の記事を読んだり

YouTubeを観あさり

良さそう&簡単そうな方法を組み合わせて

自分なりの方法で味噌を仕込んでみたので

今回はその様子をまとめてみようと思います!

2年目でオリジナルに走るとか無謀・・・

という声は聞こえない事にします。笑

味噌の寒仕込みが推奨される理由とポイント

寒い時期に仕込む味噌は

昔から「寒仕込み」と呼ばれています。

味噌は1年を通して仕込むことができますが

寒仕込みの味噌は、

冬の寒い時期に仕込むことで

発酵がゆっくりと進み

深い旨味とまろやかな味わいが生まれるのが特徴です。

ここでは、寒仕込みが推奨される理由と、

そのポイントをまとめます。

1. 低温発酵で雑菌の繁殖を抑えられる

冬は気温が低いため、味噌作りにとって大敵となる雑菌の繁殖が抑えられます。

特に、仕込み直後が1番雑菌が入り込みやすい時期なので、寒い環境なら安心して仕込む事ができます。

2. 麹の働きが安定し、発酵がゆっくり進む

寒い時期に仕込むと、麹菌の活動が穏やかになり、発酵がゆっくり進みます。

このゆっくりとした発酵が、味噌の旨味や香りをより深くするのに重要です。

3. 味がまろやかに仕上がる

じっくりと熟成された味噌は、塩角が取れてまろやかな味になります。

長い時間をかけて熟成させると、甘味やコクが増し、バランスの取れた味わいになります。

4. 味噌の管理がしやすい

寒仕込みは、気温が高い時期のように急激に発酵が進むことがないため、管理がしやすいです。

カビのリスクも減り、安心して熟成を待つことができます。

5. 鮮度の良い材料が揃う

主な材料となる、大豆や麹(米)は秋に収穫されるので、大豆の新豆が出てくる冬頃に仕込むのがおすすめです。

収穫して間もない新豆は水分量が多く、柔らかく煮る事ができるので、味噌作りに適しています。

Let`s ! 味噌作り

材料

乾燥大豆・・・・・600g

乾燥米麹・・・・・600g

天然塩・・・・・・300g

酒粕

※ 今回使った大豆は、家に備蓄用として置いてあった物。

2024年10月に賞味期限も切れておりました・・・^^;

多少味は落ちるかもしれませんが、問題なく使えそうだったので

自己責任のもと、味噌作り続行!

古豆でも味噌作りができるのか、チャレンジします☆

前日の準備

① 大豆をよく洗う。

大豆は、見た目はキレイに見えても汚れている場合があります。

汚れが味噌作りに悪影響を及ぼす場合があるのでお米を研ぐ要領で、豆と豆をこすり合わせるように洗っていきます。

目安は水がキレイになるまでです。

大抵3回程洗うと、水が澄んでいきます。

② 18時間水に漬ける。

冬場の水温(10度前後)であれば、18時間以上の浸水が必要になります。

乾燥大豆は、大豆の乾燥重量の3倍以上の水に浸水させましょう。

大豆が十分に吸水していないと炊きあがりがうまくいきません。

時間をかけてしっかり水につけておきましょう。

当日の工程

① 大豆を煮る。

大豆が十分に吸水していることを確認したら、新しい水に替えて大きめの鍋に入れていきます。

鍋の水位は、大豆がすべて浸かるようにひたひたの水で、中火で2〜3時間指で簡単に潰せるくらいの柔らかさになるまで、煮上げていきましょう。

※ 大豆を煮るのに、圧力鍋を使っても大丈夫です。

圧力鍋を使う場合は、弱火〜中火で15分圧力をかけ、火を止めて自然に冷まします。豆の柔らかさを確認し、硬い場合は追加で煮上げましょう。

【 POINT 】

○大豆を煮る時に出る白い泡は、サポニンと呼ばれる大豆の成分で、害にはなりませんが、吹きこぼれる原因にもなるので、取り除く事をお勧めします。

○水かさが減ってきたら、大豆が浸るようにお湯を注ぎ足して下さい。(温度が下がらないようにお湯を注ぎ足します。)

○今回のように古い豆を使う場合は、豆が柔らかくなりづらいので、気持ち長めに煮上げましょう。(今回は4時間弱煮ました。)

② 麹と塩を混ぜる。

大きめのボウルに乾燥米麹と塩を入れ、手でよく擦り合わせて、「塩きり麹」を作る。全体がムラなくなるようしっかり混ぜます。

③ 大豆を潰す。

大豆は熱いうちの方が潰しやすいので、煮上がったらフードプロセッサーやすり鉢、綿棒などを使って潰していきます。

フードプロセッサーは、豆の量が多い場合や時短におすすめです。

今回は、フードプロセッサーに軽くかけた後、麺棒で更に潰しました。

※ 今回ちょっと粒が残ったり、潰しづらい部分があったので、豆が古かった影響かもしれません。

新豆の方が柔らかく煮上がり、潰しやすいそうなので、滑らかな味噌が作りたい場合は、新豆を使う事をお勧めします😂

【 POINT 】

○フードプロセッサーを使わない場合は、袋に入れて、綿棒や空き瓶などで潰す方法もあります。この時使う袋は、漬物袋のような破れづらい袋を使うと良いそうです。

④ 麹と塩を混ぜたものと潰した大豆を混ぜる。

潰した大豆を人肌(30度くらい)まで冷まし、塩きり麹と合わせる。

手で潰したり、握り合わせたりしながらよく混ぜる。

【 POINT 】

○60~70度で麹菌は死滅してしまうので、必ず大豆は冷ましてから混ぜて下さい。

○板麹を使う場合は、先によくほぐしてから使って下さい。

⑤ 混ぜた大豆に茹で汁を足して硬さを調整する。

冷ました大豆の煮汁を少しずつ加え、下からすくって、上から押さえるように力をこめて60回程度むらなく混ぜ合わせます。

しっかり馴染ませ、耳たぶの固さより少し柔らかいかな、という程度まで煮汁を加えて硬さを調整して下さい。

【 POINT 】

○普通はこの後、味噌玉を作って詰めるため、耳たぶくらいの硬さがベストとされていますが、今回は味噌玉を作らず詰めていくので、気持ち柔らかめにするのがポイントです。

ただし、あまり柔らかすぎるとカビや腐敗のリスクが高まり、発酵が進みすぎたり、熟成が不均一になったりするので、あくまで少しだけ!

普段食べている味噌より少し硬いかな、くらいを目安にして下さい。

【味噌玉無し&天地返し無し&カビなし】

今日作ったら半年放置!

とっても美味しいシンプルな手作り味噌の作り方

⑥ 容器に詰める。

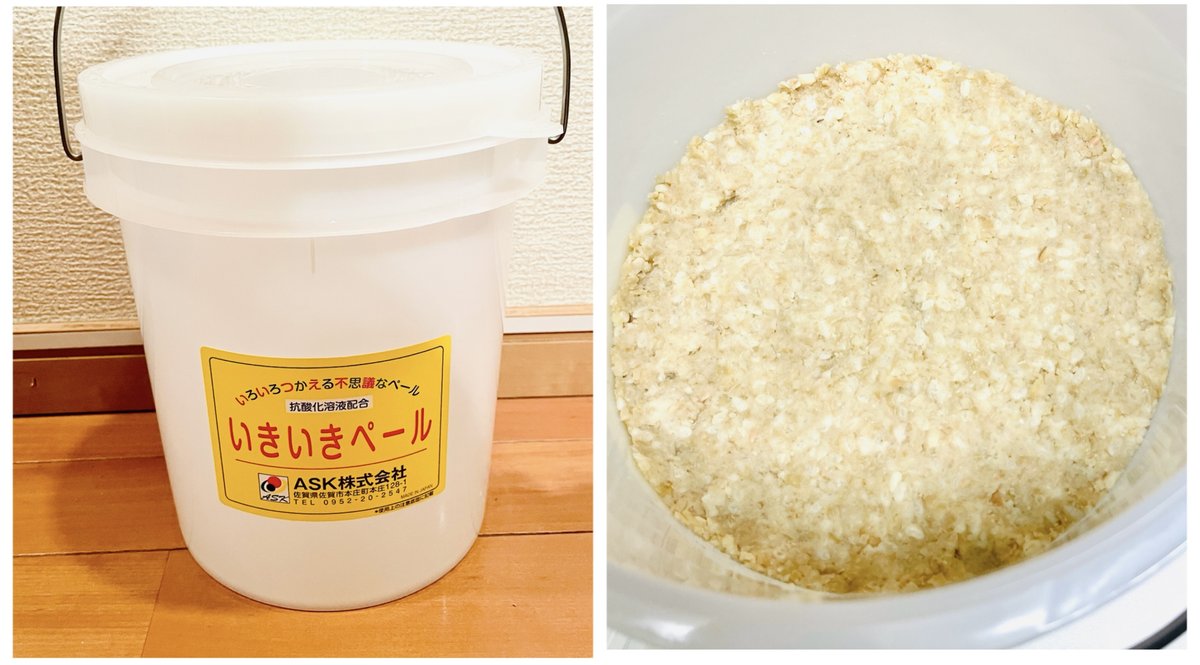

今回は、「いきいきペール」という特別な容器を使って、味噌を熟成して行きます。

味噌の素を手に取り、軽く叩きつけるようにして容器に入れます。

味噌は発酵している間に空気に触れると、そこからカビが繁殖するので、普通は味噌玉を硬く握って叩きつけ、空気が入らないようにします。

しかし、味噌玉にしなくても少し柔らかめにすれば、空気が入らないように詰め込めます。

しっかりと空気を抜くために、途中で何度か拳を使って押し込みましょう。

【 POINT 】

○いきいきペールは、発酵作用・鮮度保持作用を備えたバケツで、抗酸化溶液の力によって、バケツの中の環境を善玉菌優位の環境に整え、

悪玉菌(カビなど)が繁殖しにくい環境にします。

腐敗の原因となる酸化を防ぎ、発酵を促進するため、味噌の他にもヨーグルト、漬物等の発酵食品を作るのに最適な容器です。

⑦ 酒粕で蓋をする。

最後にカビ予防のための蓋をします。

酒粕で蓋をするとカビが生えにくいという情報を目にしたので、今回はその方法を試してみる事にしました。

まず念の為、表面にパラパラっと塩を振りかけました。

次に、酒粕が味噌と混ざるのが嫌だったので、不織布を敷き、その上に酒粕をみっちりと敷いていきます。

バケツの内側に余計な味噌や汚れがついていたら、腐敗の原因となるので、アルコールでしっかり拭き取っておきましょう。

最後にラップで蓋をして、バケツの蓋をして、仕込み完了です。

【 POINT 】

○いきいきペールでの味噌作りでは、重石がいらないようなので、今回は酒粕で蓋をするのみで、そのまま熟成させる事にします。

バケツの蓋は、きっちり閉めないと書いてありますが、雑菌が入りそうで怖いので私は閉めました!笑

⑧ 冷暗所で半年ほど寝かせる。

高さがあるので大丈夫だとは思いますが、

念の為、バケツを新聞紙にくるみ

家の中の比較的涼しい場所で保管します。

果たして半年後、どうなっているでしょうか?

開封時の様子は

また追ってお伝えする予定ですので、楽しみにしていて下さい♪

最後に

いかがでしたか?

古い豆を使ったり

味噌玉を作らず詰め込んでみたり

いきいきペールという謎の容器を使ったり

塩ではなく酒粕で蓋をして

重石も乗せず・・・

色々、冒険していて大丈夫?という感じですが

無事に美味しい味噌ができることを信じて

半年間、待ってみようと思います😂

結果は半年後のお楽しみ♪

※失敗した時のために、

新豆で、無難な味噌仕込みもしておこうかなーとも考え中。。。笑

最後までお読みいただきありがとうございます。

スキやフォローは励みになります!

応援よろしくお願いします♪