「利己的な遺伝子」と「生存機械」 : われわれは何者か?───生物とは遺伝子の容れ物となるための「バイオマシン」だ ~ 生存機械と不滅のコイル #Sefig Ⅰ | 進化心理マガジン「HUMATRIX」

生物学は、重大な真実を暴き出してしまった。

「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」

(D'où Venons Nous Que Sommes Nous Où Allons Nous)

────これはフランスのポスト印象派(野獣派に足を踏み入れているが)の画家、ポール=ゴーギャン(1848-1903)が遺した有名な絵画のタイトルだ。

よく哲学者や人文家に引用されたりオマージュされる文章だが、おそらくホモサピエンスの脳が進化上の理由からそれを問いやすく出来ている(マキャベリ的知能としての設計物:行為者性を想定し、理由を知りたがり、意味の問いを投げかけ、物語を紡ぎたがるような仕様で出来ている)ために、この問いかけのフレーズは多くの人々の胸を打つのだろう。

これは創世神話が石器時代に誕生した頃から──この問いを人々が投げかけなければ"神"はけっして産まれないだろう──文字を手にした文明化以降も、あらゆる全ての人々が己の人生でかならず一度は問い、そしてゴーギャン自身も死ぬまで問い続けた難問だった。

(ゴーギャンは人類の「生」の起源を求めて、まだ文明化が進んでいなかったタヒチ島に渡った。描かれたタヒチの人々の営み。青く薄く光っている者は「超越者/the Beyond」だ)

"われわれは何者か?"

──この問いの〈答え〉を、21世紀現在の生物学は提示することができる。

(こういう傲慢さにうんざりするような感性は大切にされるべきだし、意味の探求は人間の証明だ。その精神活動の果実はサイエンスの分野ではなく素晴らしきアートの分野で発揮される)

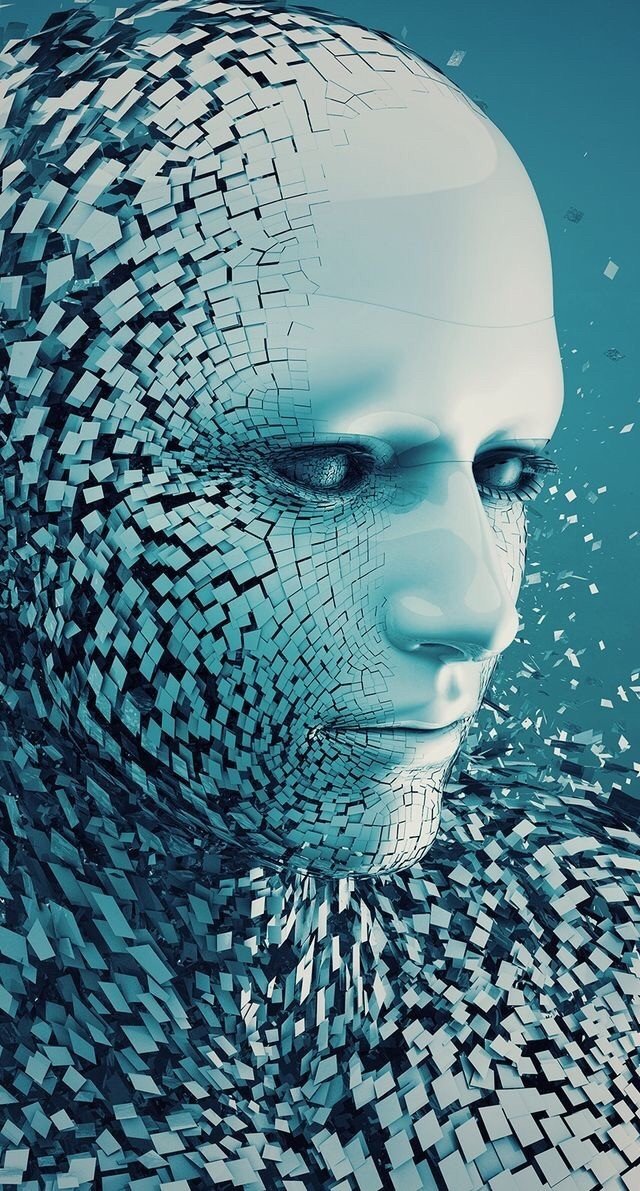

それによると、俺たちホモサピエンスとは、

遺伝子に利用されるものとして産みだされたヴィークル(乗り物)

なのだ。

“ 生物個体が大いに重要な機能的単位であるのははっきりしており、今こそ、その役割とは何なのかを厳密に確定する必要がある。生物が自己複製子でないとすると、それは一体何だろうか?自己複製子にとっての共同のビークル(乗り物)であるというのがその答えだ。”──リチャード・ドーキンス

* * *

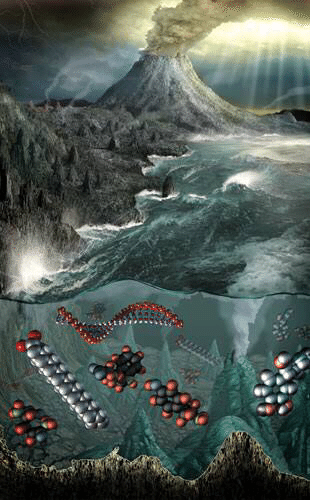

「はじめは単純だった」

──世界中に衝撃を与えたドーキンスの著作の第二章は、こういう書き出しではじまる。

“ あるとき偶然に、とびきりきわだった化学分子が生じた。それを「自己複製子/The Replicator」と呼ぶことにしよう。それは必ずしも最も大きな分子でも、最も複雑な分子でも無かっただろうが、自らの複製を作れるという驚くべき特性を備えていた。“

・“ これはおよそ起こりそうもない出来事のようだ。確かにそうだった。それはとうてい起こりそうもないことだった。…しかし、起こりそうなことと起こりそうもないことを判断する場合、私たちは数億年という歳月を扱うことに慣れていない。──実際のところ、自らの複製(レプリカ)を作る分子というのは、一見感じられるほど想像し難いものではない。しかもそれは何億年の年月のなかでたった一回さえ生じればよかったのだ。“

“ "鋳型"としての自己複製子(レプリケーター)を考えてみることにしよう。それは様々な種類の構成要素分子の複雑な鎖から成る一つの大きな分子だとする。この自己複製子を取り巻くスープの中には、これら小さな構成要素がふんだんに漂っている。“

“ いま、各構成要素は自分と同じ種類のものに対して親和性があると考えてみよう。そうすると、スープ内のある構成要素は、この自己複製子の一部で自分が親和性を持っている部分に出くわしたら、必ずそこにくっつこうとするだろう。“

“ このようにしてくっついた構成要素は、必然的に自己複製子自体の順序にならって並ぶ。このときそれらは、最初自己複製子が出来た時と同様に、次々と結合して安定な鎖を作ると考えられる。──このプロセスは順を追って一段一段と続いていく。これは「結晶」ができる方法でもある。一方、二本の鎖が縦に裂けることもあろう。すると、二つの自己複製子ができることになり、その各々がさらに複製をつづける。“

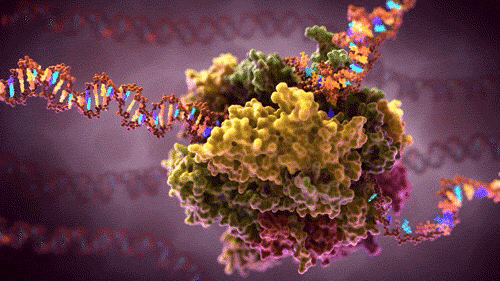

“さらに複雑に考えるならば、各構成要素が自分と同じ種類に対してではなく、ある特定の他の種類と相互に親和性をもっているという可能性もある。その場合には、自己複製子は同一の複製(コピー)の鋳型ではなくて、一種の「ネガ」の鋳型の働きをする。そして次にその「ネガ」がもとのポジの正確な複製を作る。原初の自己複製子の現代バージョンたるDNA分子はポジ-ネガ型の複製をする…”

(リチャード·ドーキンス著、日高敏隆/岸由二/羽田節子/垂水雄二訳 『利己的な遺伝子 40周年記念版』2018年、紀伊國屋書店)

*R.Dawkins (1976)

──ドーキンスの言うように、生命の起源は

「自己複製子」

(=自己複製できる化学分子)

というものの出現に遡ることができる。

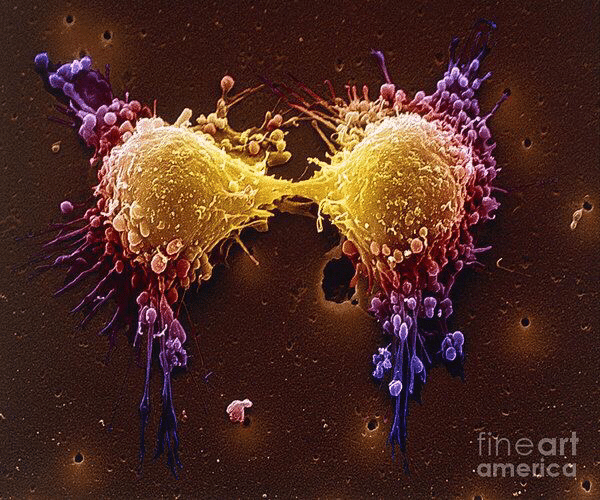

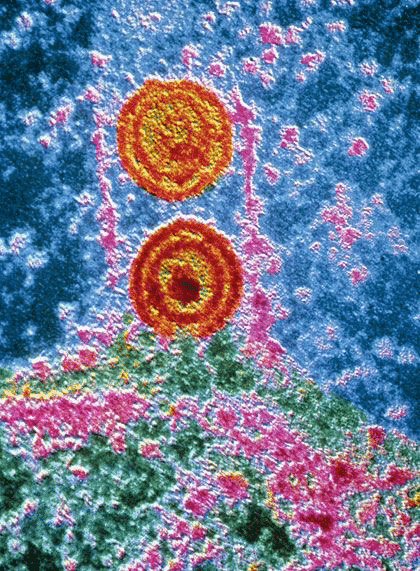

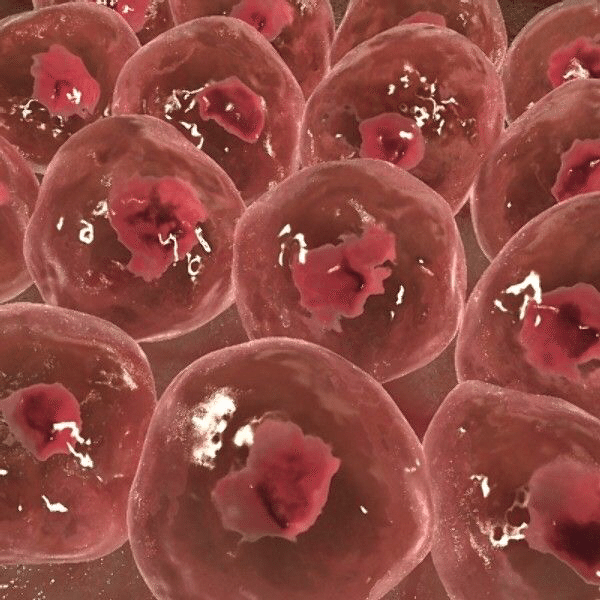

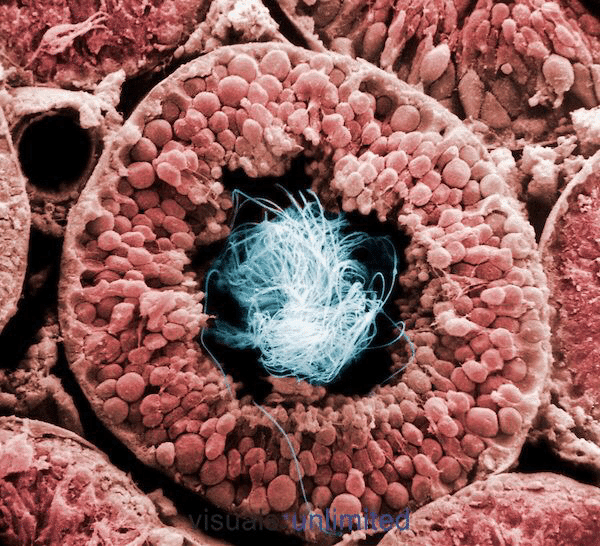

(↑"自己複製"して増殖するガン細胞)

前回も見たように、自己触媒(autocatalysis)したり代謝(metabolism)をしたりする化学システムならば生命以前の世界にも存在した。

──だが、ビーカーのなかで自己触媒するホルムアルデヒドと糖の溶液はけっして「生命」じゃない。それは触媒することで“成長”はしても、自己複製(=コピーをつくって、二つに切り離されて増える)をしないからだ。

現在、俺たちをふくむ地球上のほぼ全ての生物が用いている自己複製子は「DNA(デオキシリボ核酸)」という銘柄だ。俺たちはこれを「遺伝子(Gene)」として利用している(あるいは俺たちが利用されている)。

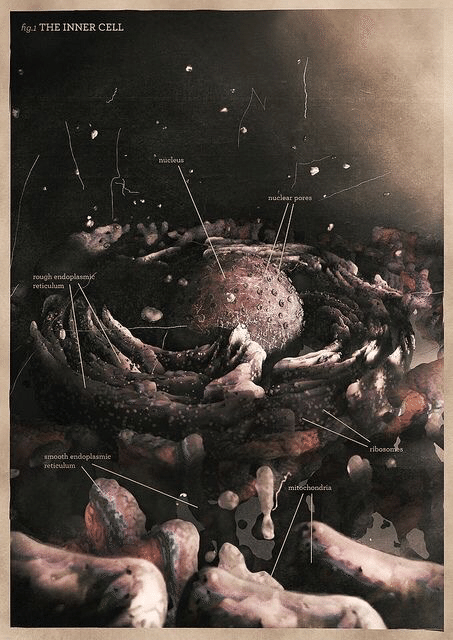

DNAは塩基配列として編み上げられて染色体というケースの中にまとめられている。俺たちの全身を構成する細胞(成人男性でおよそ37兆個ある)の一つ一つの核の中には、これがそれぞれ2セットずつ入っている。

しかし地球史の過去を振り返れば、"自己複製子(レプリケーター)"としての機能を持って生じた化学分子はDNAだけではなかっただろうといわれている。

──DNAが最も成功し、普及しただけだ。

(ここにも自然淘汰の「生成-テスト・アルゴリズム」が働いている──自らのコピーをうまく残せなかった自己複製子の銘柄は、何十億年という時間のなかで消え失せるしかなかった)

近年の研究から判明したのが、

"生命の起源は「DNA」ではなく「RNA」という自己複製子だった"

という事実だ。

「RNA」(=リボ核酸)は、DNA(デオキシリボ核酸)とは組成が微妙に異なる化学分子で、俺たちのDNAの複製にも関わっている。

──っていうか、DNAだけでは何もできない。

DNAはたんなるヌクレオチドの鎖だ。細胞がその塩基配列の情報にならってタンパク質を手順通りに作り出すというだけだ。

(誰に命令されて?──もちろん進化を司るGOD=ゲノム組織化装置に、だ)

細胞は、細胞核の染色体にDNAの塩基配列を保持している。DNA(=デオキシリボ核酸)と化学組成が似たRNA(リボ核酸)分子がまず作られ、塩基配列の構造が"コピー"される。

このDNA→RNAは、図書館から持ち出し禁止の本をノートに書き写すみたいなもので、「転写/Transcription」と呼ばれるプロセスだ。

DNAを転写したRNA分子は細胞核の外のリボソームというユニットまで運ばれ、ここでDNAから書き写された塩基配列情報がメッセージとして伝えられる。

その情報はリボソーム内で「タンパク質(Protein)生成コード」として機能する(このプロセスは翻訳/Translationとよばれる)。

リボソームはRNA分子を飲み込み、その配列コードに基づいてアミノ酸を連結させ、様々な種類のタンパク質を合成する。リボソームはまさに"タンパク質生成工場"なのだ。

(その工場で作られるタンパク質製品のなかに「酵素」とか「ホルモン」とかもあるわけだ)

──ところで、RNA分子のなかには、これまで語ってきたように、DNAの塩基配列を書き写して(転写して)工場であるリボソームにまで運ぶという"パシリ"をやるやつら(=メッセンジャーRNAとよばれる)だけでなく、「工場」であるリボソーム自体をそもそも造りだす技術者、リボソームRNAというものがある。

リボソームRNA分子は、略してrRNAと表記されることが多い。このrRNAの塩基配列はDNAとおなじく両親から受け継がれたもので、ふだんは細胞核の外である細胞質に漂っており、必要に応じてリボソーム工場をつくり、その内部で「酵素/enzyme」としての役割を果たす。

"Re:「酵素/enzyme」はタンパク質からつくられ、生物の体内において化学反応を促進させる(触媒する)機能を持っている──つまり物質を利用できる形に変換する──「スイッチ」的な化学分子の総称で、消化、吸収、運搬、排泄、そして代謝のメカニズムすべてに関わる。"

* * *

# 地球上のあらゆるすべての生物は「自己増殖するrRNA」から生まれた

2018年現在考えられているところによれば、生命の進化史における最初の自己複製子(遺伝子)はrRNA(リボソームRNA)の先祖だった。

リハソームRNAは、塩基配列の情報を保持しているだけでなく、DNAとはちがって、自らが酵素としても機能してタンパク質をつくりだすことができる。

つまりrRNAは「自己増殖できる独立した遺伝物質」=自己複製子として、ひとりで存在することが可能なのだ。

(これはドーキンスが「利己的な遺伝子」を著した1976年にはまだ"判明"していなかった事実だが、まさしく彼の生命の遺伝子起源説を見事に体現するものだ──「卵が先か、ニワトリが先か?」そう聞かれたら、これからはこう答えよう:「遺伝子が先だ」)。

・[Tips]RNAワールド仮説*──RNAワールドとは原始地球上に存在したと仮定される、RNAからなる自己複製系のこと。また、これがかつて存在し、現生生物へと進化したという仮説をRNAワールド仮説と呼ぶ。RNAワールドからDNAワールドへの発展は、RNAからタンパク質に生化学反応の触媒が移行し、RNAはタンパク質の配列を示す遺伝暗号としての機能を持つようになり、RNAが不安定な分子なので、RNAからDNAがその機能を担うようになり、おこったとされている。(Wikipedia)*W.Gilbert(1986)

* * *

# 「不滅の分子/The Immortal Molecule」をつくる

2009年に発表されたG.ジョイスとT.リンカーンの衝撃的な研究結果*は、生物学界だけでなく科学界すべてを揺るがせるものだった。

"「自己増殖可能な独立した遺伝物質」として機能するRNA分子を作ることに成功した"

というのだ。

(*T.Lincoln & G.Joyce 2009)

あまりに衝撃的なジョイスとリンカーンの研究内容を、英国の名門インペリアルカレッジ・ロンドンで教鞭をとるネッサ・キャリーは、著書の中で驚きをもって説明している。*

“彼らは酵素として機能する2種類のRNA分子を作り、そしてこれらのRNAを混ぜて、RNA塩基など材料となる化学物質を与えたところ、2つのRNA分子はお互いのコピーをつくりだしたのだ。もとのRNAの配列を鋳型にして、完全なコピーをつくったのである。必要な材料を供給するかぎり、この2つのRNAは次々にコピーを増やしていった。これはまさに自己増殖システムだった。”

“研究者たちはさらに研究を進めて、酵素活性を持つさまざまなRNA分子を混ぜる実験をした。実験を開始すると、2種類のRNAが優先的に増えて、他のすべてのRNAを数で凌駕してしまったのだ。──つまり、このシステムは単なる自己増殖システムではなく、自己選択という特徴も兼ね備えている。もっとも効率に勝るRNAペアが、他のペアよりも早く自分たちの複製を作ったのだ。”

(ネッサ·キャリー著、中山潤一訳 『ジャンクDNA―ヒトゲノムの98%はガラクタなのか?』2016年、丸善出版)

*N.Carey 2015)

(なんてことだろう?!進化の「生成-テストアルゴリズム」が機能的に作動している!)

ジョイスとリンカーンの研究は当初、技術的な理由から厳密には「自己増殖」ではなく「お互いに相手を増殖させる2ペアのRNA分子」の発見、というレベルに留まっていたのだが、

2014年になって、ジョイスは自分自身を複製できる単独のRNA分子(正真正銘の自己増殖RNA)を作り出すことにも成功している。*

*J.Sczepanski & G.Joyce 2014

──彼らが生み出したもの、まさにそれは、本人たちも呼称するように

「不滅の分子/The Immortal Molecule」

だったのだ。

・[Tips]自己複製するRNAが作られた──人工生命体の創出に向けた新たな一歩だ ダーウィン的進化をほぼ再現

“「システムを100時間走らせる間に,自己複製分子の数が全体で1023倍に増えた。当初のタイプは間もなく死滅し,組み換え体が集団を占め始めた」──彼らが作り上げた試験管内の小さなシステムは,ダーウィン的進化に必要なほぼすべての特徴を現した。用意した24種のRNA変異体は,周囲の環境条件に応じてあるものは他よりも速く複製・増殖した。それぞれの分子種は原材料をめぐって他者と競争した。そして複製過程には不完全なところがあり,じきに新たな変異体(ジョイスは「組み換え体」と呼んでいる)が出現して,それらが栄えて勢力を増す場合もあった。”

・pick:The Immortal Molecule(不滅の分子)

・pick:A never-ending dance of RNA(けっして終わらないRNAのダンス)

* *

DNAは素晴らしい分子である、

しかし──

──ネッサ・キャリーは、DNAが生命の起源たる自己複製子としてはやはり不適格で、RNAこそ相応しいのだということを、簡潔に述べている。*

“DNAは素晴らしい分子である。多くの情報を保存し、2本鎖という性質によって容易に複製することが可能であり、しかもその配列は安定に維持される。しかし、生命が誕生したと考えられる数十億年に遡って、DNAゲノムを基にして生命が発生したと考えるのは難しい。”

“なぜなら、DNAは情報を保持するには魅力的だが、その情報から何かを作り出すという意味においてはまるで役に立たないからだ。──DNAはけっして酵素として働くことがないので、自身のコピーを作ることすらできない。DNAはタンパク質なしでは何もできない。”

“それでは、最初の遺伝物質は何だったのか?──これまで注目されていなかったRNAに目を向けてみればピンと来るはずだ。”

(*N.Carey 2015 『JUNK DNA:A Journey Through the Dark Matter of the Genome] )

* * *

さて、よーーくわかった。

自己複製する化学分子から生命が誕生したのは、もう十分によーくわかった。

しかし、問題は俺たち「アニマル」だろう。

(animalはラテン語で「命が吹きこまれたもの」の意味)

俺たちアニマルは何者なのか?;わるいけどどう考えたって、自分がただの化学分子だとは思えない。(そうでしょう?)

そしてその答えの提示こそ、ドーキンスの『Selfish Gene』の核心でもある(:思い出して欲しい──ドーキンスは分子生物学者ではなく、ダーウィンと同じ、動物行動学者だ)

* * *

# 自己複製に伴う微かなコピーミス

重要なのは、コピーミスだった。この世界のあらゆるものに複製ミスは生じる。

工場のマシンを使って同じように量産される製品、どれだけ精密に作られた製品だとしても、ミクロなレベルまですべてが同じということはあり得ない。

もちろん、現在使われている自己複製子・DNAは、複製ミスが酷すぎたこれまで地球史上で存在したその他数多くの自己複製子が自動的に崩壊し、排除されてきた結果*として、コピーに関してはかなりの精密さを誇る。

(*コピーミスがあまりにひどいと原型を留めなくなるので、それはやがて自己複製子としての機能を果たさなくなり、滅亡、淘汰される)

だが、それでもコピーミスは起こる。

ヒトゲノムは30億個のヌクレオチド(A,C,G,T)の配列から成っているが、ヒトをふくむホ乳類のひと世代では、このうち約100か所に、コピーミスが平均的に生じる。

(30億個の配列のうちわずか100か所。比率にすればほんのわずかで、DNAがいかに自己複製子として優秀かが分かるはずだ)

「突然変異」というとたまにしか起きないことのように聞こえるが、複製のたび、つねに突然変異は遺伝子レベルで生じている。勿論この変異はただのコピーミスなので、まったくランダム(無作為)に生じる。

そうすると、どうだろう?

原始の海には、オリジナルの自己複製子から複製ミスが何世代も積み重ねられた結果として、オリジナルとほとんど配列は同じなものの、微妙にどこかが違う変種タイプの自己複製子がさまざまに占めることになる。

(もちろん変異があまりにひどすぎてオリジナルのように自己複製できなくなった無数の亜種は自ずから崩壊して、淘汰されている)

──さあ、進化がはじまっている。

生命哲学者、ピーター・ゴドフリー=スミスによる「進化エンジン」の定式を思い出そう(いや、まだこれは載せていなかった気がする)。

" 自然選択による進化は個体群中の変化であり、それは次のものに由来する──

(ⅰ)個体群のメンバーの形質(特徴)に生じる変異であり、

(ⅱ)自己複製(リプロダクション)の割合の差異を引き起こし、

(ⅲ)遺伝的である。

- Godfrey-Smith 2007"

(この3つの要因すべてが存在している時にはいつでも、自然選択による進化が不可避の帰結として生じる。)

(繰り返そう:「この3つの要因すべてが存在している時にはいつでも」、だ。俺たちの日常の世界には進化の産物がどこにでも転がっている)

超カンタンだ。

しかし難しく書けばカッコよくなるので(学者のホモサピたちは界隈から尊敬を得るために──これはアニマルとしての無意識の戦略──難しくカッコつけて書くのが好きなんだ;)そういう風に書いている。(俺もだ)

このゴドフリースミスの進化エンジンに関する定式を、アメリカの有名な進化生物学物デイヴィット・スローン・ウィルソンは『Evolution for Everyone(みんなの進化論)』*という著書の中で、もっとカンタンに──俺たちおちんちん脳なサルにもわかるように──説明してくれている。

(もちろんこれもまたカッコつけである)

“進化は3種類の材料がある調理法に似ている。:まず、「変異」から始めよう。人間は皆さんや私のように、背丈や目の色、怒りっぽさなどあちこち違う。”

“つぎに「結果」を加えよう。ときには、皆さんと私の違いで、生き残ったり子孫を残したりする能力に違いが生じる。皆さんは体が大きければ、私の食糧を奪うとか、私を殺すことだってできる。しかし私は体が小さいから少ない少量で冬を生き延びられる。その詳細は特定の形質(形や性質)と生息する環境で決まる。”

“そして最後の材料は、料理に命を吹き込むイースト菌のようなもの、「遺伝」だ。いくつもの形質をみると、子は両親に似る傾向がある。ダーウィンは遺伝がメカニズムとしてどのように作用するのか知らなかったが、当時も遺伝はれっきとした事実だった。”

“これらの材料を混ぜ合わせると、いかにも必然的な結果が生じる。──たとえば色の違う(第一の材料・変異)ガの集団がいるとしよう。いくつかの色のガは捕食者にカンタンに見つけられて食べられてしまい、集団からいなくなる(第二の材料・結果)。生き残ったガの子は親に似て(第三の材料・遺伝)、それで、この世代全体が、平均すると親の世代よりも身を隠すのに適した色になっている。”

“この過程を何世代と繰り返し、話をややこしくするような事態が起こらなければ、ガは捕食者に見つけられにくくなる。それぞれの世代の姿を一枚の紙に印刷して重ね、パラパラ漫画みたいにめくると、ガは徐々に背景に溶け込んでいくように見えるだろう。ガは環境で生存するのに役立つ形質(Trait)を獲得していたのだ。進化論の言葉でいうと、ガは「適応度」(Fitness)を獲得し、「十分に適応」(Adaptation)していたのだ。”

“ ──それだけの話か。まあ、そんなところだ。進化について学ぶのは、早すぎるオーガズムみたいなもので、長い時間をかけてとてつもない絶頂が訪れると思っていたら、あっという間に終わっている。”

(デイヴィッド·スローン·ウィルソン著、中尾ゆかり訳 『みんなの進化論』2009年、日本放送出版協会)

(*D.S.Wilson 2007)

・[Tips]蛾の一種、オオシモフリエダシャクは産業革命化のイギリスの都市部において、黒煙と石炭のすすによってどす黒くなった環境に適応して、体色を白→黒に進化させている。

*

ゴドフリースミスの定式に則れば、オリジナルから増殖した自己複製子たちは必然的に("不可避な帰結として")「進化」していく。

原始の海に存在した自己複製子たちは、すべて「祖先」は同じだが、それぞれに特徴が(得意と不得意が)少しずつ違った。

ドーキンスはこの「違い」を──つまり進化の方向性を──3タイプに大きく分類している。

〈3種類の安定性へ向かう進化傾向〉

❶ 寿命・・・個々の分子が長期間存続する。

(他のタイプより安定で、いったん作られると他のものより分解されにくい=死ににくい→ 繁栄する)

❷多産性・・・複製の速度がはやい。

(他のタイプよりコピー効率が高く、多少雑になるとはいえ"量産"できる→ 繁栄する)

❸複製の正確さ・・・バグが少ない。

(X型分子が平均10回に1回の割合で誤ったコピーを作るのに対し、Y型分子が1000回に1回しか誤りをおかさないとすれば、明らかにY型分子の方が数が多くなり→ 繁栄する)

*R.Dawkins 1976

──さらにこの誤解されがちな「❸」に関して、ドーキンスは以下のように説明を加えている。*

“私たちが進化について多少なりとも知っていれば、この最後の点が少々逆説的なことに気付くだろう。複数の誤りが進化に必要不可欠だという説と、自然淘汰が忠実な複製に有利に働くという説ははたして両立するのか?──私たちは自分が進化の産物であるがために、進化を漠然と「良いもの」と考えがちだが、実際に進化したいと「望む」ものはいないというのがその答えだ。進化とは、自己複製子(そして今日では遺伝子)がその防止にあらゆる努力を傾けているにもかかわらず、否応無しに起こってしまう類のものなのだ。”*R.Dawkins 1976

* * *

# “生存資源”をめぐる競争の開始

「原始のスープ」のなかで、自己複製子たちはそれぞれに変異し、複製し、増殖していく。

ここで避けられないのが「競争」だ。

──ジョイスとリンカーンの研究でも、試験管の中でRNA分子が増殖していくなかで、資源の取り合いが起こっていた。

分子の安定性を保ち、崩壊することなく、リソースを効率的に獲得して、うまく"増殖"したものが多く生き延びたのだ。

──ドーキンスは語る。

“私たちの想像では、鋳型としてはたらく自己複製子は、複製をつくるのに必要な構成要素の小分子をたくさん含んだスープの中に浸かっていたと考えられる。”

しかし、自己複製子が増えてくると、構成要素の分子はかなりの速度で使い果たされていき、数少ない、貴重な資源になってきたに違いない。そしてその資源をめぐって、自己複製子のいろいろな変種ないし系統が、競争を繰り広げたことだろう。”

“自己複製子の変種間には生存競争があった。それらの自己複製子はみずから闘っていることなど知らなかったし、それで悩むことはなかった。この闘いはどんな悪感情も伴わずに、というより何の感情も挟まずに行われた。”

──だが、彼らは明らかに闘っていた。それは新たな、より高いレベルの安定性をもたらすミスコピーや、競争相手の安定性を減じるような新しい手口は、すべて自動的に保存され増加したという意味においてのことだ。”

“改良の過程は累積的(cumulative)だった。安定性を増大させ、競争相手の安定性を減じる方法は、ますます巧妙に効果的になっていった。──なかには、ライバル変種の分子を化学的に破壊する方法を「発見」し、それによって放出された構成要素を自己のコピーの製造に利用するものさえ現れただろう。これらの原始肉食者は、食物を手に入れると同時に、競争相手を排除してしまうことができた。”

“おそらくある自己複製子は、化学的手段を講じるか、あるいは身の回りにタンパク質の物理的な壁を設けるかして、身を守る術を編み出した。──こうして、最初の生きた細胞(Cell)が出現したのではないだろうか。自己複製子は"存在"をはじめただけでなく、自らの"容れ物"、つまり存在し続けるための場所をも造りだしたのだ。”

──さあ、いよいよコトの本題だ。

ドーキンスは続ける。

“生き残った自己複製子は、じぶんが住む生存機械(Survival Machine)を築いた者たちだった。最初の生存機械は、おそらく保護用の外被の域を出なかっただろう。──しかし、新しいライバルが一層優れて効果的な生存機械を身にまとって現れてくるにつれて、生きていくことはどんどん難しくなっていった。生存機械はいっそう大きく、手の込んだものになっていき、しかもこの過程は累積的、かつ前進的なものであった。”

“自己複製子がこの世で自らを維持していくのに用いた技術や策略の漸進的改良に、いつか終わりが訪れることになったのだろうか?──改良のための時間は十分にあったはずだ。長い長い歳月は、いったいどのような自己保存の機関を生み出したのか?40億年が過ぎ去った今、古代の自己複製子の運命はどうなったのか?”

“ ──彼らは死に絶えはしなかった。なにしろ彼らは過去における生存技術(サバイバルテクノロジー)の達人だったのだから。とはいえ、海中を気ままに漂う彼らを探そうとしても無駄である。彼らはとうの昔にあの騎士のような自由を放棄してしまったのだから。” ※ps

“いまや彼らは、外界から遮断された巨大で無様なロボットのなかに巨大な集団となって群がり、曲がりくねった間接的な道を通じて外界と連絡を取り、リモートコントロールによって外界を操っている。”

“彼らはあなたのなかにも私のなかにもいる。彼らは「私たち」を──身体と心を生み出した。──そして彼らの維持こそ、私たちの存在の最終的な論拠だ。彼らは自己複製子として長い道のりを歩んできた。いまや彼らは「遺伝子/Gene」という名で呼ばれており、私たちは、彼らの生存機械なのである。”

繰り返そう──。

Re:いまや彼らは、外界から遮断された巨大で無様なロボットのなかに巨大な集団となって群がり、曲がりくねった間接的な道を通じて外界と連絡を取り、リモートコントロールによって外界を操っている。

いまや彼らは「遺伝子/Gene」という名で呼ばれており、私たちは、彼らの生存機械なのである。

──さあ、衝撃的な事実が判明した。

ゴーギャンの「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」(D'où Venons Nous Que Sommes Nous Où Allons Nous):この永遠の問いに、生物学はいまや〈答え〉を与えてしまう。

「生物」の正体とは、

“Vehicle For Genes

(遺伝子の乗り物)”

なのだ。

──すなわち、俺たちの正体とは、「遺伝子の乗り物(Vechle for Genes)」としての、生存機能をもったロボットだったのだ。

生物は「遺伝子(Genes)の乗りもの」、つまりわれわれの身体のハンドルを真に握っているのはわれわれではない。

それまでの定説では、生物は自分の個体情報を「遺伝子という記録媒体」に書き写して(つまりUSBのように)、親から子へと渡しているのだと考えられていた。

しかし実際には、遺伝子こそが「主体」として(正確には約2万2千個の集合体=ゲノムだが)存在的に完全に独立していて、いわば寄生虫のように俺たちの身体を宿にして棲みついている──いや、この言い方はおかしい、俺たち宿主をつくったのは遺伝子なのだから家賃を払うのは俺たちの側だ──ということだ。*

(イメージ、デメニギス)

*TIPS:「寄生虫の様に棲みついている」 ──自己複製子の起源はRNA分子だ、という話をしたが、そうであるならば俺たちの先祖はウィルスかもしれない。「細胞核ウィルス起源説/viral eukaryogenesis」*というものがあり、俺たちヒトをふくむ真核生物の細胞に必ず存在する「細胞核」はもともとウィルスだったかもしれない、といわれている。現存するウィルスにはDNAを遺伝子として持つDNAウィルスと、RNAを遺伝子として持つレトロウィルスがいるが、レトロウィルスは逆転写酵素をもっており、RNAからDNAを生み出すことができる。このレトロウィルスが細胞内に侵入して我が物顔で振る舞い、やがて「細胞核」としてデフォで永住する仕様になった(真核生物に進化した)可能性があるのだ。*P.Bell (2001)

──このような内容のドーキンスの『利己的な遺伝子』が出版された当時、イギリスの「Nature」やアメリカの「Science」といった著名な科学誌はどこも、“利己的な遺伝子”の話題で持ちきりだった。

“われわれの身体は、われわれ以外の他の誰かのものだったのか? ”

全世界の学者が震え上がった。もしそうならば、すべての学問の前提が根本からひっくり返るかもしれない。

かつて人間は、自分の身体の所有権を完全に握っていると思っていた。

だが違った。

この身体は別のやつの持ち物だった。

生物とは、遺伝子が行動を起こすための媒体。コクピットに遺伝子という操縦士が乗り込んでいるアバター。

盲目の遺伝子の〈目標〉は、“じぶんが生きつづけること”。そのために遺伝子は生物のカラダに乗り込んで命令して、遺伝子生存戦略を遂行させようとする。

生物個体は「(自分の体の中の)遺伝子が生存すること」を目的にして──目的という言葉が気に入らないなら「あたかも目的にしているかのように」と言い換えてもいいが──行動する。つまり個体同士で、遺伝子コロニー vs 遺伝子コロニーの生存競争が行われている。

繰り返すが、遺伝子の〈目標〉は、“じぶんが生きつづけること”だ。──そのために俺たち生物は、生殖行為によって、遺伝子サマを後世に残そうとする。

それによって生じた「子ども」とは、遺伝子にとってのいわば“新しいビークル(乗り物)”だ。生物が子どもを作れば、その中に遺伝子は移動(移住)する。

──遺伝子にとって生物の繁殖とは、旧車から新車に乗り換えるみたいなものなのだ。だから、遺伝子的には子供の方が優先度が高い。そっちの方が新車だし、廃車になるまでまだまだ長く乗れるからだ。

親が子供を育てるために多大なコストを支払うのは、「俺たちの新しいクルマ、ずっと乗れるようにちゃんと整備しろよ」と、遺伝子が生物に命令を下すからなのだ。

そして、ドーキンスのいう通りに、生物がただの「遺伝子の容れ物になるロボット」だと解釈し、行動主体を遺伝子にして捉え直すなら、「親が子を守る」という行動は「遺伝子が自分を守る」ということであり、それは単なる自己保存(=保身)の行為に過ぎない。

(母親が子供に注ぐ愛情が利他的/for someoneなものではなく利己的/selfishな根源に由来するとすれば、道徳的な議論を巻き起こすのは当然かもしれない。──"「母の無償の愛」は「エゴ」だったのか?")

───すべての生物は遺伝子の意志のようなものに基づいて、遺伝子の生存のために動くようプログラムされている “マシーン” に過ぎない。

われわれ “ヒトゲノム運搬マシーン” は、AIロボットのように「自分のアタマで考える」ことができるし、「自律的に身体を駆動させる」存在ではあるが、これまたAIロボットと同様に、その身体構造はあくまで「設計図」に沿って組み立てられたものに過ぎず、その振る舞いや行動も、おおかたパターンレールの上を沿うものなのだ。

もちろん、遺伝子は「スイッチ」によって発現のon/offが切り替えられるようになっているプログラムだ(バクテリアですらそういうことをしている)。

──しかしその操作もまたアルゴリズムに沿うものなのであって、「自律的にエンハンスメントする」機能をもっているAIコンピュータとやっていることは根本的に変わらない。

──生物が進化という生成-テストアルゴリズムによって構築された物体である以上、生物種が特徴的に備えているあらゆる身体メカニズム(脳も含めて) は、

・「生存(Survive)に役立つ」

・「生殖競争(Replicate)に役立つ」

のどちらかのためのもの(=機能)として究極的には“デザイン”されている。

ここではこの生存/生殖の「ため」のもの、という分類をS/Rと表記することにする。

このS/R分類は重要だ。──なぜなら、生物=生存機械が「遺伝子の乗り物」として産みだされた存在である以上、"ミッション"としてあたかも期待されているのは(これもまた議論を呼ぶ言い方だが)「生存:Survive」と「生殖:Replicate」のふたつであり、時として──いや自然界では大抵の場合──このふたつは「引き換え(トレードオフ)」の性質を帯びているからだ。

(自然界において、生殖は広く生存とのトレードオフとなっている)

──たとえば、日々俺たちの心を渦巻く「感情」にもこのS/R分類は適用できる。

感情は進化の結果として心に備わったシステムであり、それらは究極的にはS/Rのうちどちらかの機能を(混合しているものもあるが)備えているものだ。

あるホモサピエンスのオス個体が、美人なメス個体を前にして足をすくませてしまうというようなタイプの「恐怖」(ビビりといってもいい)を考えてみよう。──この感情はS/Rのうちどちらに分類されるだろうか?

ホモサピエンスは「IF」に対する恐怖である不安というシステムも備えているので、そして進化のデザイナーは21世紀の環境に照準を合わせていないので、目の前に見える状況のみからオス個体の反応の意味合いを考えてもラチがあかない。

進化史上の霊長類の群れ社会、先祖の石器人たちが何百万と暮らしたいわゆる"部族社会"──これはEEA(人類の祖先の環境)とよばれる──を想定して、その社会環境においてはこのような状況におけるオス個体の「IFの不安」が、一体どのような起こりうる事態に対して向けられていたものなのかを考えなくてはいけない。

──そうしてはじめて、現代人たちは

「いま自分が何をやっているのか」

を"知る"ことができる。

ロボットたる自分みずから、いま心のシステムが「作動」しているのだということを俯瞰してみれば、さまざまな発見があるはずだ。

それらのシステムの「作動」には、進化的&生物学的な背景のなかで仕組まれた、当事者である俺たちが考えたこともないような、"ある理由"が潜んでいるのだ。

* * *

# 行動プログラムとは何か?

──このテーマはここではカンタンにとどめておくが、生存機械の「行動」はアルゴリズムに則るものだ。

アルゴリズムとは設計者によってさまざまな判断規則(規則というよりも傾向という方がいい場合もある)をプログラムされたもので、これはドーキンスも喩えているように、人間を相手にチェスをするCOMプログラムに近い。

チェスゲームのプログラマーはCOMの動きを直接操作するわけではないし、チェス盤の上で繰り広げられる「あらゆる」状況とそれに対する最善手を予め計算して、チェスCOMに教えているわけではない。

──だいたい、チェス盤の上で繰り広げられるあらゆる可能性すべてをリスト化することはできない。チェスには最初の4手の動きだけで3000億通り以上の可能性があるのだ。選択肢すべてを吟味して、どれが最善手かをあらかじめ「評価」しておくことなど不可能だ。

プログラマーはあくまで、あらかじめ無数の"アルゴリズム"をCOMに書き込んでいるだけなのだ。

ドーキンスに言わせれば、これは「忠告」のようなものだ──たとえば、「キングを無防備のままにしておくな」。

(ホモサピエンスの母親の場合、これは「子供を無防備のままにしておくな」かもしれない)

──ドーキンスは以下のように説明している。

“重要なのはつまり、コンピュータが実際に勝負をするときには、それはもはや独立しており、先生の手助けはいらない。プログラム作成者にできることは、あらかじめ特殊な知識のリストと戦略や技術のヒントをバランスよく打ち込んで、コンピュータの態勢をできるだけ良い状態にしておくことだ。”

“遺伝子もまた、直接自らの指であやつり人形の意図を操るのではなく、コンピュータのプログラム作成者のように間接的に自らの生存機械の行動を制御している。──彼らにできるのは、あらかじめ生存機械の態勢を組み立てることだ。その後は生存機械が独立して歩きはじめ、遺伝子はその中でおとなしくしていることができる。”

“──彼らはなぜそんなにおとなしくしているのか?なぜ絶えず手綱を握って次々に指示を与えないのか?ひとつには、時間的ズレという問題がある…。”

──この「時間的ズレ」とは、チェスゲームのCOMとプログラマーの関係と同じだ。

俺たちがチェスゲームのCOMと戦っているとき、画面の向こうに人間のプログラマーがいるわけではない。

そして俺たちが、社会において他のホモサピエンス個体の誰かと交流しているとき、彼の脳みそのなかにちっちゃな小人が住んでいるわけではない。

(俺たちホモサピエンスは意識のシステムを持つために"〈意識〉は無意識に操られている"と聞いたときにはこうした傀儡的イメージを抱いてしまうのだが、無意識の思考処理システムの方も間違いなく彼の肉体に所属するものであり、彼自身である。──ただし、ここで「彼」を〈意識〉とイコールであると考えるなら・・これを読んでいる俺たち=意識の実感からすればそれは確かにそうなのだが・・、“彼は〈無意識〉によって操られている”というのは事実だ)

──ドーキンスは説明をつづける。

“遺伝子が私たちあやつり人形の糸を直接操ることができない理由は…つまり時間のズレにある。遺伝子はタンパク質合成を制御することによって機能する。これは世界を操る強力な方法なのだが、その速度は極めて遅い。”

“一方、行動の特徴は速いことである。それは数秒あるいは数分の一秒という時間単位で動く。この世に何かが起こり、フクロウが頭上をさっと飛び去り、丈の高い草むらがカサカサと音をさせて獲物の捉えどころを知らせ、1000分の1秒単位で神経系がピリリと興奮し、筋肉が跳ね躍り、その結果だれかの命が助かったり、失われたりする。”

“遺伝子はこのような反応時間を持ち合わせていない。遺伝子にできるのは…自らの利益のためにコンピュータを組み立て、進化史から「予測」できる限りの不慮の出来事に対処するための「規則」と「忠告」を前もってプログラムして、あらかじめ最善の策を講じておくことだけだ。”

“──しかし、チェスのゲームがそうであるように、生物はあまりに多くのさまざまな出来事に遭遇する可能性があり、そのすべてを予測することは到底できない。チェスのプログラム製作者の場合と同様に、遺伝子は自らの生存機械に、生存術の各論ではなく、生きるための一般戦略や一般的方便を「教え」込まなければならない。”

*

# 「行動の可塑性」について

──生存機械の行動は、チェスゲームのCOMのように、あらかじめ搭載された無数のアルゴリズム規則("キングを無防備のままにしておくな")に則って、自律的に行われる。

ただ、チェスゲームのCOMが判断するのは数式に変換されるチェス盤の譜面模様だが、生存機械が判断するのはけっして数式には変換しきれないであろう現実世界のカオスな模様だ。

(この違いに関しては、現実世界のすべての要素を「数式」に変換して計算しようとした経済学の失敗を考えて欲しい──Xに感情を代入できるだろうか?)

そのために、生存機械に搭載されている無数のアルゴリズムは、情報の取捨選択、どのファクターに注目するかなどによって様々な判断を下すことになる。現実世界が画一的な数式モデルに変換されない以上、アルゴリズムの選択はそのときそのときに応じて変化する。

「条件つき戦略」

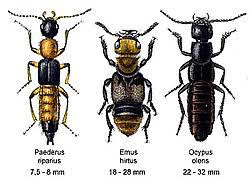

──社会生物学には「条件つき戦略」と呼ばれているものがある。これは無数にたくさん確認されているのだが、その一例としてJ.オルコックは、ハネカクシ(Leistorophus versicolor)という昆虫の行動をあげている。

ハネカクシのオス個体は、縄張りを持った大きなオス個体の近くにメスのフリをして侵入し、メスと同じような仕草をとることで、縄張りオスを騙して自分に求愛させる。

オルコックらの研究によると、この「女装」行動は、

1.縄張りオスに暴力的な攻撃を加えられることなくそこに安全に居住できる

2.本物のメスに求愛する機会が得られセックスできるチャンスが増す

──といった効用があり、女装オスに繁殖上の利益を実際にもたらしていたことが確認された。*

観察によれば、メスと女装オスがセックスしている間、縄張りオスは(じぶんが魅力的なメスだと思いこんでいる)女装オスに求愛するチャンスを辛抱強く「順番待ち」していることすらあったという。

*A.Forsyth & J.Alcock (1990)

──そして、このようなオス個体による行動の違いが観察されると、従来の生物学では「2つのタイプのオスは遺伝的に異なっている」と推測されてきた。

遺伝子の違いがその行動の差異をもたらしたのだ、

と。

しかし、実際にはハネカクシのオスはほとんどの個体が状況によって実行する戦略を変更することが確認されている。

自分より大きなオスの縄張りでは攻撃されないように女装オスとして振る舞い、自分より小さなオスと出会った際はメスのフリをせずに無視したり、攻撃する。

つまり、ハネカクシのオスは「A行動をする」か「B行動をする」かを遺伝子にプログラムされていたのではなく、

「状況に応じてA行動かB行動をせよ」

というアルゴリズム(条件つき戦略)を遺伝子にプログラムされていたのだ。

* *

# 「○○行動をうみだす遺伝子」は見つからない

──進化について本当に理解していれば当然の話だが、ある行動をうみだす遺伝子Xを特定するなんてことはほぼ不可能に近い。

これは化学に近いミクロな生物学(分子生物学)を研究しているひとたちには悲報かもしれないが、事実なのだ。

ミクロな生物学を専門とする人たち(化学者)がよく勘違いしているのは、進化というデザイナーは、DNAの塩基配列の順番を考えたり、DNAの塩基配列を一から組み立てたり、DNAの塩基配列をマイクロレベルのピンセットで組み換えたり・・・・・・・そんなことは決してしていないということだ。

進化、つまり自然選択の生成-テストアルゴリズムは、アニマル(命あるものの意味)のレベルで「外から」作動している。顕微鏡を覗きながら塩基配列のレベルで「内から」プログラムを調整したわけではない。

──これまでも述べてきたことだが、この事はデネットを引用すると分かりやすいだろう。

進化が生み出す「解読不能なまでにもつれたスパゲティ・コード」

“〈自然〉はいかにして自らのデザインをデバッグ(バグを取り除く)するか?──そこには読み解くべきソースコードも、デザイナーによるコメントも存在していない以上、ブリリアントな知的説明を要するデバッグは不可能だ。”

“自然におけるデザイン上の修正は、多くの異なるバージョン(変異)を公開して試運転にかけ、敗者は調査もされずにただ死ぬに任せるという浪費的なやり方で行われる。──このやり方は大局的に見て最善のデザインを必ず見つけ出すものではないが、局地的に利用可能な最善のバージョン(型)が隆盛を極めることにはなるし、さらなる試運転がさらなる勝者をふるい分け、次の世代の選別基準がほんの少し上がることになる。”

“進化とはドーキンスが言うように"盲目の時計職人"なのであって、このような研究開発の方法を踏まえるなら、進化の産物のなかに場当たり的で近視眼的であるのに、遠回りな筋道を経て効果を発揮する「込み入ったひねり」が含まれていると言うのは驚くに値しない。”

“自然選択によるデザインの1つ1つの品質証明(ホールマーク)は、それがコンピュータプログラマの観点で見るとバグだらけだ、ということにある。:それらのバグがデザイン上の欠陥であると判明するのは生じることが極めてありそうにない状況に限られる。(よく生き延びられたら、欠陥に対する修繕や回避の作業は試されてこないままになる)”

“生物学者が生物をリバースエンジニアリングにかけるとき、そこで見つかるのはふつう、不慣れなプログラマが書いたほぼ解読不可能なまでにもつれた「スパゲティ・コード」に似たものである。”

“──母なる自然は、四苦八苦しながら、ぎこちない手つきで非常に有効なデザインを作り上げる。そのデザインは過酷な世界の中で競争相手を打ち負かしながら現在まで生き延びる有効性を備えており、そこにあるちょっとした欠点は、聡明な生物学者が現れるまで、けっして露見することはなかったのである。”*

(ダニエル.C.デネット著、木島泰三訳『心の進化を解明する ―バクテリアからバッハへ』2018年、青土社)

*Dennett 2017

*

「○○行動をうみだす遺伝子」というのは"喩え"のレベルにだけ存在しているのであって、実際に顕微鏡を覗いてDNAの塩基配列のなかにそれを発見しようとするのは愚かともいえる行動だ(そんな愚かな行動を生みだしたDNA配列はどれだ?)。

テキサス大の動物行動学者マイケル・ライアンは、「さえずりのための遺伝子」という例をあげて説明する。

“行動の「ための」遺伝子などというのは本当は存在しない。そのかわりに、われわれのDNAはRNAをつくり、そのRNAがタンパク質を生成したり、他の遺伝子の活動を制限したりする。このことはたとえば、「さえずりのための遺伝子」について素人的な質問をした場合には、とりわけ複雑になる。”

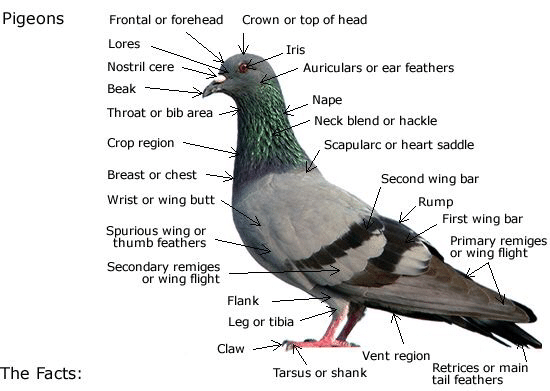

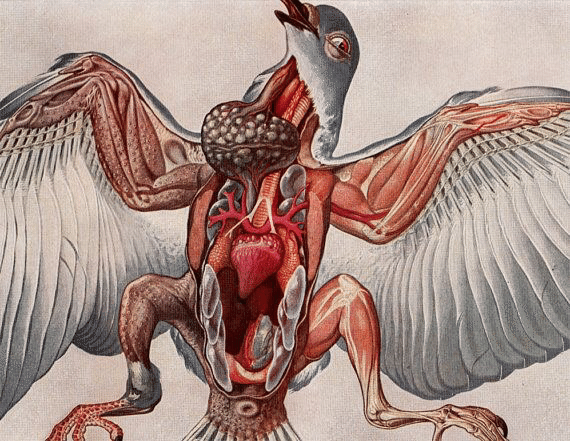

“ ──生理学、解剖学、そして行動学の多くの側面を協調させなければ、さえずりにはならない。遺伝子はさえずりの特定のリズムを生み出すニューロンを構築するための設計図を提供しなければならない。遺伝子は軟骨や筋肉、骨を、非常に具体的な経路に従って発達させなければならず、それが最終的に鳥の発声器となる。さらに遺伝子は、これらすべての部位を結びつけて同時に働かせ、実に多くの鳴禽類の特徴となる素晴らしい演奏を披露させる神経回路網をどうにか作り上げなければならない。”*

*M.J.Ryan 2018

*

# 「準備された学習」とは何か?

──このテーマもまた別の機会に詳しく語るが(俺たちホモサピエンスは非常に多くの「準備された学習」プログラムを備えている)、じつは「学習」というものも遺伝子のプログラムの範疇にあるのだ。

「パブロフの犬」などが示す通り、アニマルの多くは(とくにホ乳類は)みずからの経験から"学習"することができる。しかしそのほとんどは実際には遺伝子にコードされた「条件つき戦略」の一環をなすものといっていい。

そもそも、進化によって、遺伝子コードはすでに十二分に「学習」されきったものになっているといえるのだ。

デネットは生物個体による「学習」を「自己を再デザインするプロセス」と定義している。では、そもそもの進化が産み出したオリジナルデザインの方は?──こちらも見方を変えれば、ひとつの「学習」プロセスの産物だ。トライ&エラーの自然淘汰が、「誤り」から学んで、統計的に導き出したベターな〈正解〉なのだから。

学習とは自己を再デザインするプロセスである

“「学習」とは自己を再デザインするプロセスである──進化生物学者たちが、ある生物がその本能的行動を何世代もかけて「学習してきた」という語り方をするのは偶然ではない。”

“学習とはすべて等しく自己を再デザインするプロセスとみなすことができる。学習とはつねに、自分がすでに手に入れている基礎としてのコンピータンス(有能性)/知識を、自分が獲得したものの品質管理に向けて利用するための方法である。

“放棄することは通常デザイン改善だとはみなされないが、それに劣らず、忘却することもまた通常は学習とはみなされない…。──しかしこれは学習なのだ。意図的な心の清掃、すなわちその人の心の平安を脅かす情報や習慣が投棄されるというのは珍しいケースではなく、「逆学習」と呼ばれることもある。”*Dennett 2017

──そもそも「学習」というメカニズムは、生物界一般的にいうと、危険なものだ。

なぜなら、進化というデザイナーはすでに膨大なトライ&エラーから(ただのトライ&エラーではない、生死を賭けた全身全力のトライ&エラーだ)統計的に"学習"して、その生物をそのように設計しているからだ。

かつてドイツ帝国を率いたビスマルクの言葉に「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という有名なフレーズがある。この言葉は、自然界においていかに自分勝手な「学習」を行う事が危険かをよく表したものといえるだろう:

“Ihr seid alle Idioten zu glauben, aus Eurer Erfahrung etwas lernen zu können,ich ziehe es vor, aus den Fehlern anderer zu lernen, um eigene Fehler zu vermeiden.”(諸君は自らの経験からいくらか学ぶことができるという、全く愚かな考えであろうが、余はむしろ他者の失敗の数々を学ぶことで、自分の失敗を回避することを好む)

──進化とは、これまでの歴史の産物だ。

自分本位の「学習」によって──つまり自らの味わった少ない経験から「教訓」を安易に導きだしてしまうことによって──進化が統計的に培ってきたデザインを自ずから変化させてしまうことは、もちろん状況によって得られるものもあるだろうが、適応度(Fitness)を大きく引き下げてしまうような悲惨な結果にもつながるのだ。

(本能的に行動できる男はモテる!みたいな話を聞いたことはないだろうか?)

J.オルコックは「特殊な芋虫を食べて気持ちが悪くなった鳥」という例を出して、学習の危険性(リスク)を以下のように述べている。

“たとえば、ある鳥の神経回路が、特定の有毒な芋虫を食べて気持ちが悪くなった1回の経験から遡って、15分から1時間ほどの間に食べた、食べられるものも含めてすべての芋虫を、それ以降は避けるようになってしまったとしよう。…芋虫自身は、鳥の行動を適応的に変化させるどんな保証も提供していない。”

だから学習には「学習指導要領」が遺伝子によって定められているのだ。

“──それゆえ、常に適応的であるような食物選択を学習するには、個体の遺伝的適応度という点からみて正しい学習を行うよう、個体にバイアスをかけ、誘導し、舵取りをする生理学的システムが、過去の淘汰によってできていなければならないのである。──自然界において、学習で生じた動物の行動の変容のほとんどが、実際に適応的であることは、神経細胞とその連結とが、高度にそのようにデザインされていることを反映しているに違いない。”

(ジョン·オルコック著、長谷川真理子訳『社会生物学の勝利―批判者たちはどこで誤ったか』2004年、新曜社)

*J.Alcock 2001

*

「準備された学習」

──動物行動学者たちは、自然界にみられる様々なタイプの「学習」が、実際には「準備された学習*」とよばれる、いわば〈本能〉の一部に過ぎないものなのだということを突き止めている。*E.O.Wilson 1998

たとえば、サルの一種である俺たちは、進化上の天敵である「ヘビ」(触手などにも)に対してデフォルトで恐怖を覚えやすいように設計されている。

──これは「準備された学習」というかたちで俺たちの本能の一部として搭載されているプログラムで、何らかの場面でヘビを目にした刺激、あるいは周囲の個体の怖がっている様を目にすることによって、恐怖を学習するためのスイッチが入るのだ。*

E.O.Wilson 1998

(ヘビを見たことがない)実験室育ちのサルに行われた実験でも、他のものへの恐怖を学習させるのは難しいのに、ヘビに対する恐怖は即座に学習された。サルの脳を調べると、わずかな経験を経ただけで、すっかりヘビに対する恐怖反応が"発火"しやすくなっていたのだ。

このように、生得的な本能基盤によって、多くのテンプレ的な学習は支えられている。

「学習」はあらかじめ、プログラムによって方向付けられ、「用意」されているのだ。

(悪名高い)行動主義者のスキナーがかつて唱えたように、生物は単純な刺激反応(S-R)行動とその学習だけで成り立っているわけではない。

「進化心理学」の創始者であるJ.トゥービーとL.コズミデスは、それまでの20世紀の心理学(あるいは目に見えない心の研究などなんの意味もなさないとした「行動主義」)が、「経験-学習」プロセスというものに絶大な力を持たせていた状況に、反旗を翻した人物だ。

J.トゥービーとL.コズミデスは述べている。

「行動の可塑性(粘土のようにこねたら変化すること)をもたらすような神経のデザインは、比較的うまくいく結果をもたらすような、非常に狭い行動の範囲に行動を導き、しかも、かなりの頻度でそうする性質を備えたものでないかぎり、淘汰によって維持されることはない」

*J.Tooby & L.Cosmides 1992

* * *

以上、語ってきたように、あらゆる生物は種に共通・特有の行動習性 & 思考習性というものを持っている。

──それは “理性を持つ” と言われる、俺たちヒト(=ヒトゲノム運搬マシーン)ですら決して例外では無い。

そもそもその「理性」すら進化の産物の1つであり、遺伝子を生存させるために俺たちホモサピエンスという生存機械に新たに(とはいえ過去に)備え付けられた要素に過ぎない。

かつて原初の群れ社会や部族社会において十分に機能していたそれが、もし、直近一万年の環境変化によって21世紀の現代社会では(遺伝子にとって)もはや機能的で無いとなれば──、やがてふたたび消え失せるだけだ。

───#Sefig ⑴ 「利己的な遺伝子」と「生存機械」終

※ p.s.

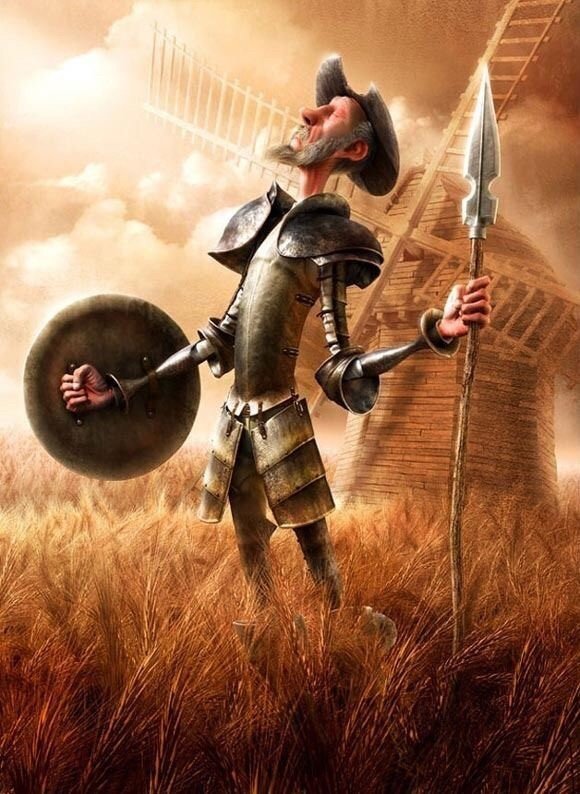

「あの騎士のような自由」──これはもちろん、スペインの文豪セルバンテスの名作『ドン・キホーテ/El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha』を指すものだ。

ストーリーは騎士物語を読みすぎて現実と空想の見境がつかなくなってしまい、ついには自分を歴戦の騎士だと思い込んで冒険の旅に出る人物、ドンキホーテを主人公にして展開される。

(「現実」と「空想」──いまや俺たち生存機械も、ドンキホーテのように生きていることになる。世界は進化の産物である脳が生存のために見せるヴィジョンであり、「我思うゆえに我あり」はデカルトの妄想なのだから・・・。

さて、この科学的事実に基づく発言は虚妄だろうか?)

作者セルバンテスはこの物語を牢獄のなかで構想したが、ストーリーの随所に込められているメッセージはやはり『自由』だ。

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertadI así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.”(サンチョよ、自由とは有り難いものよ。天より人に下されたお恵みのなかでも指折りだ。地に埋められた金銀、海に眠る財宝といえど、これに及ぶべくもない。名誉とおなじく命を懸ける価値があるし、また懸けねばならん。人にとって自由を縛られるほどの不幸はないぞ。)*

*Miguel de Cervantes, 1615

ちなみに1957年版の映画『ドンキホーテ』では、冒険を経て故郷に帰還したドンキホーテは、死の床の薄れゆく意識のなか、こう唱えながら消えてゆく。

"自由のために、勝利の日まで、進め、進め"

──事実としていまや「生存機械」である俺たちは、さあ、どうしよう?

『ドン・キホーテ』を評して、スペインの歴史家アメリコ・カストロはこう述べている。*

“『ドン・キホーテ』の作者によると、人間的に生きるというのは、外から影響を及ぼすものすべての衝撃をしっかりと受け止め、受けた刻印を生のプロセスに転化していくことである。夢として思い描くもの、信念として信奉するもの、つまりどんなかたちにしろ切望されうるものは、それを夢み、信じ、切望する人物の存在の中に呑み込まれてしまう。そしてかつて人間の生命プロセスとして、外部にバラバラにあったものが、生の内容物となっていくのである。”*A.Castro 1966

ここから先は

進化心理マガジン「HUMATRIX」

進化心理学(EP)「遺伝子とは、無意識のうちに私たちを動かすものなのだと頭に入れておいてほしい」by ロバート=ライト.心の働きは母なる進…

エボサイマガジン|EvoPsy Magazine

【初月無料】月額購読マガジンです。マガジン「HUMATRIX」の内容含め有料記事が全て読み放題になります。毎月計7万字のボリュームで新しい…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?