【前編】大学で「食文化の伝承と発信」をテーマに講義しました

令和6年6月24日、滋賀県立大学「地域教育プログラム」地域基礎科目

【近江の美】のひとコマ

「食文化の伝承と発信」をテーマに講義させていただきました。

今回、講義をするために、改めて活動内容、調査してきたこと、発信してきたことをまとめる機会となり、良き振り返りとなりました。

講義内容パワポを紹介します。

【その1】YOBISHIプロジェクトの活動紹介

YOBISHIプロジェクトを動かす中心メンバーは、滋賀県外からの移住者です。多賀町の文化の懐の深さに惹かれたのは二人の共通点。

ふたりの出会いは「多賀結いの会」でした。

雪の中、学生だった石見さんが。滋賀県立大学から多賀町まで自転車で約10㎞の道のりを「大丈夫です!」と帰って行ったのを鮮明に覚えています。

住宅地開発がすすみ、新たにここ数年で、平野部に(多賀大社周辺)

4つの集落が誕生しています。

しかしながら住民票も置かれていない消えた集落が1集落。住民票は登録されていますが、人がまったく住んでいない集落が山間部に8集落。人が住んでいても、ほとんどの集落が空き家ばかりで維持するのがギリギリの限界集落となっています。いわゆる廃村と呼ばれ、良くも悪くもSNSで話題になる集落も多々。

多賀町の特徴は、三重県と岐阜県の県境に接していて、三つの谷筋にある集落で方言や文化が異なることです。もちろん食文化も同じ町内とは思えないほど多様です。

戦国時代には、武将の厚い信仰を得て当時の多賀大社(多賀社・般若院・不動院・成就院など明治までは神仏習合)に祈願されていました。明治以前までは坊人(ぼうにん)と呼ばれる勧進僧が日本各地に多賀信仰を布教してまわり、信仰を集めました。

昭和半ばまでは、多賀まつりの日には、三重県や岐阜県から晴れ着を着た老若男女が鈴鹿の山を越えて、お参りに歩いてきていたと聞きます。

現在も年間160万人の参拝者が多賀大社に訪れています。

鈴鹿山系の石灰岩地が美味しい根菜を作る土壌となり、多賀にんじんや多賀ごぼうの産地となっています。

「よびし」とは

「よびし」とは方言です。

平成初めごろから冠婚葬祭が会館でされるようになり、家庭や集落でのよびしが無くなり、今聞いておかなければ知っている人が居なくなるギリギリのところまで来ています。

活動の原点

2014年『多賀町史』発行から30年経ち、民俗資料や食文化などが町史から漏れていて、今聞いておかなければ多賀町内の慣習がわからなくなるギリギリのところで危機感がありました。

そこで、「多賀町史編纂を考える委員会」と「滋賀県立大学」とで民俗調査を実施することになりました。1年で4集落調査して間もなく10年になります。そのなかで、地域に伝わる食文化の情報を収集し記録してきました。

2016年頃から、新しい多賀町の中央公民館建設を「まちづくりの視点」で考え、行政職員と地域住民が集い「多賀語ろう会」を結成して、どんな公民館にしたいか語り合い、開館に向けて取り組みを行ってきました。

新公民館建設のワークショップで、人と人が繋がり、語り合うのに「食」が身近で分かりやすい、という結論に達し、また、住民参加者からは、口々に郷土料理の継承が危ぶまれていると、危機感が語られました。

少子高齢化、過疎化、核家族化で食文化が継承しにくくなっている背景から、一番身近な「食」というテーマにたどりつき、食のイベントを開催するため、今、多賀町にどんな「食」があるのか情報収集をしてきました。

その活動から「語ろう会 食部会」ができました。

2019年4月、新中央公民館開館後、活動の幅を広げるために「多賀語ろう会 食部会」から「YOBISHIプロジェクト」と改称。

食を通して地域の魅力を伝える活動を料理開拓人堀田裕介さんをアドバイザーに迎え現在に至ります。

料理開拓人 堀田裕介さんのクリエイティブな視点で、「土地」のもんを見せ伝える術を多々学んで来ました。堀田さんの協力でYOBISHIの本が完成し、YouTubeで発信しすることも教えていただきました。

多賀結いの森 多賀町中央公民館の設計、o+hの大西麻貴さんと、公民館を官民協働で作り上げていく行程で、食文化と生涯学習を結び付ける活動の基礎を一緒につくりあげてきました。

山田龍太郎さんとは、社会教育、生涯学習の場を地域住民とどのように作っていくのかを学びました。 YOBISHIプロジェクトの活動の基は、この3人を抜きには語れません。

活動の経緯は、『第2次 多賀町生涯学習推進計画』から引用します。

(2)「多賀語ろう会」の活動 “町民みんなでつくる公民館”をめざし、多賀らしい学びや発見の生まれる場所にしたいと取り組んだ「多賀語ろう会」の活動 基本設計のコンペ公募がはじまる中で、有志の社会教育職員により、新中央公民館の建設について、既存の社会教育施設と新公民館の関係や新公民館での事業の取り組みなどについて学習会を開いてきました。当初は職員のみの研修会でしたが、 設計者や専門家、地域の人たちも加わった会へと発展します。平成 28(2016)年 1 月から「多賀語ろう会」と名付けられ、その活動が始まりました。 多賀語ろう会は、公民館活動に関わる人づくりをめざしてきました。メンバーは、 職員、設計者、地域の県立大学などの学生、子育てサークル、地域の事業者などの人たちです。月 1 回程度のペースで公民館に関わる各種勉強会を開催してきました。 前半は講義形式での学習で、後半からはワークショップに取り組んできました。平成 29(2017)年 11 月には「ふるさと多賀の食まつり」というプレイベントを開催し、 平成 31(2019)年 3 月の中央公民館「多賀結いの森」のオープニングイベントのときには、「多賀の食」をテーマとした食のイベントを同時開催しています。 多賀結いの森のオープンまで、四つのテーマを基に活動してきました。一つめは、 「食のイベント」を担ってきた食部会。二つめは、新中央公民館建設を契機に、杉の子作業所の仕事と関わるものづくりを考えるものづくり部会。三つめは、県立大 の学生と協力して公民館の広報に取り組む広報部会。四つめに新公民館に関する条例や例規の整備を検討する職員中心の例規部会。これらの各部会から「多賀語ろう 会」に報告するかたちで進めてきました。

2022年に策定された『第2次 多賀町生涯学習推進計画』に沿って現在も活動しています。

地域資源や地域の人材を活かした生涯学習「多賀を知り、多賀から学ぶ」

地域での学習活動の充実を図ります。「地域の人材」や多賀の豊かな自然と歴史・ 文化など「地域資源」を活用した学習機会を増やし、あらゆる世代が集い住民自ら学びを深め主体的に学ぶ姿勢を育成します。そのための情報発信を積極的に進めます。

活動コンセプト

よびしの活動

食文化継承のために、3つの活動をしています。

01 知る

まず、「わがまちのことを知る」ことに常にアンテナをはっています。

調査や取材をして、記録しています。

02 伝える

集めた情報を、多くの人に知ってもらうため、いろいろな方法で発信して伝えています。

03 つなぐ

発信して伝え、その先、実際に体験して、食文化を地元の子ども達や若い「親子」に「つなぐ」活動をしています。

記録したものをデータ保存する活動もしています。

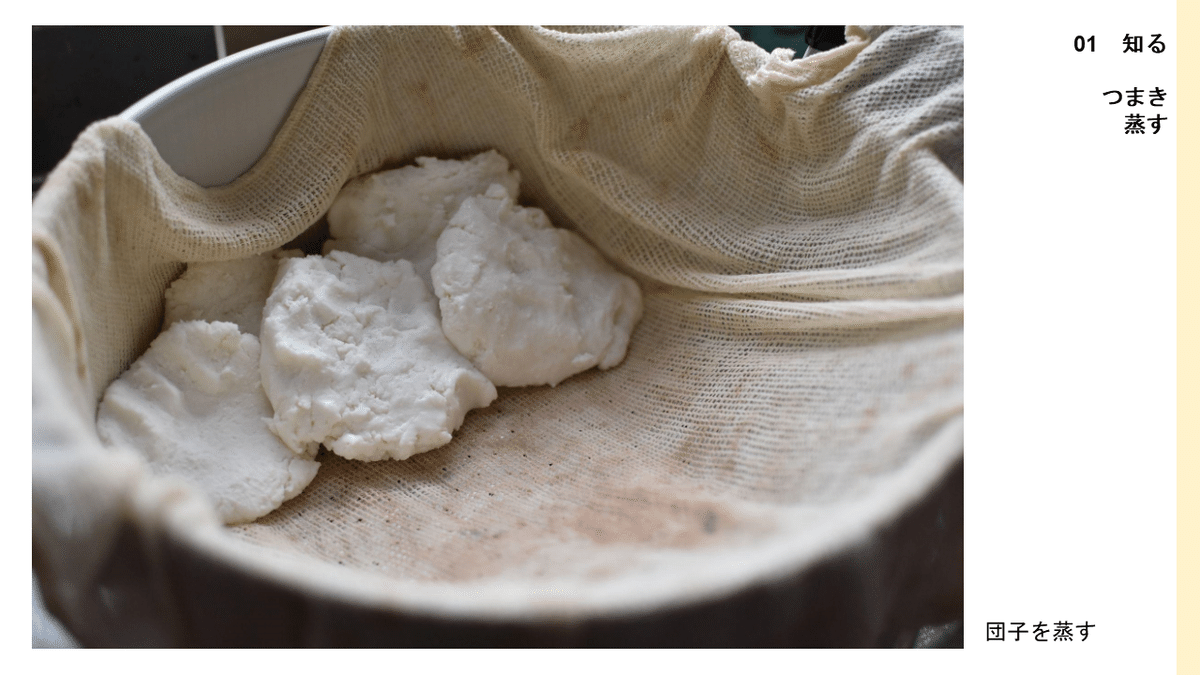

01 知る

食材も建物も地産地消

素材があって料理がうまれる

素材と方法の多様性

大勢寄って、リーダーの味をつくる

作る作業を考えると、「寄り合い」の時にしか作れない食

究極のスローフード

料理が出来るまでの全容が見えて来るまで、調査、記録に数年かかりました。イタドリについては、noteにマガジンをつくりました。

高齢化で継承がギリギリです。

ここで途絶えてしまうと、2度と味わうことが出来なくなるかもです。

【後編】では伝えるについて紹介します。