八歳の幼帝・安徳天皇「赤間神宮/亀山八幡宮」平家の墓【山口シリーズ】

観光スポットである唐戸市場の近くにある一宮「赤間神宮」。1185年「壇ノ浦の戦い」で、幼くして入水した安徳天皇を祀る神社。竜宮城をイメージしたとされる朱塗りの水天門は、当時わずか8歳であった安徳天皇が「どこへ行くのか」と祖母に尋ねられた際、「波の下にも都がございます」と答え入水したことにちなんでいるそうです。

変更履歴

▼HP、アクセス、祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

▽赤間神宮:山口県下関市阿弥陀寺町4-1

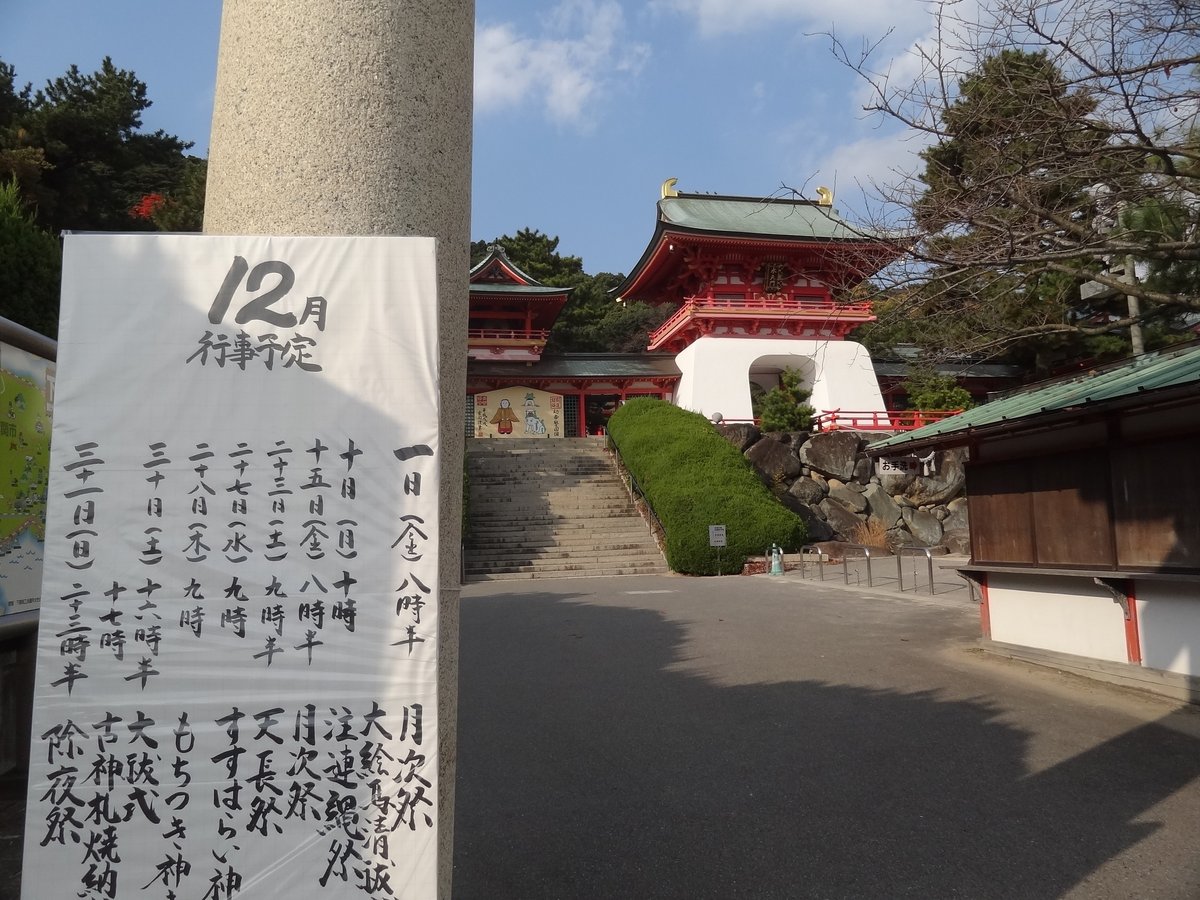

戦後に再建されている社殿だが、紅白の塗りの明るい建物は竜宮城のような華やかさがあり、『水天宮』としているようだ。唐戸から歩ける距離だが、参拝者用無料駐車場もある。

→水天門

由緒によると、1185年に源義経率いる源氏と平家が、壇ノ浦の激戦をして、平家が敗北し平家一門は次々と入水していく。そして、平清盛の妻・二位尼はわすが8歳の安徳天皇を抱えて入水した。。。

その時、安徳天皇は祖母の二位尼に『どこへ行くのか』と尋ねたといいます。二位尼は『海の底にも都があります』と答え、2人は海の底に沈んでいきましたとさ。入水時に、二位尼は安徳天皇と三種の神器の1つ・八咫鏡も抱いていたといいます。竜宮城をイメージした門が出来たのだが、黄檗宗か?と思ったのは私だけか??

祭神は、平家の敗北により平家一門とともに入水崩御された「安徳天皇」である。安徳天皇は八歳の幼帝で、子供=鬼=祟りを恐れた権力者が安置したのかもしれないと思った。

859年、奈良・大安寺の僧・行教が浄土宗・阿弥陀寺として開山したのが始まり

1191年、1185年の源平合戦「壇ノ浦の戦い」で二位の尼とともに入水した安徳天皇の菩提を弔うため、後鳥羽天皇が御影堂を建立

以来、皇室・武家から崇敬され、大内氏・毛利氏が篤く崇敬し、長府藩主から寺領が寄進されるなどして隆盛を極めたそう

江戸時代、真言宗に改宗

1870年、神仏分離令により阿弥陀寺は廃され、御影堂は天皇社と改称

1875年、天皇社は官幣中社となり赤間宮と改称

1940年、官幣大社となり社号を赤間神宮

ということで、ここでまさかの奈良・大安寺が。。。あっ行教って宇佐神宮から八幡神を関西に八幡神を遷した人でもある。

ちょいと脱線させて纏めよう!

749年、東大寺及び大仏を建立するにあたって宇佐八幡宮より東大寺の鎮守神として勧請し霊験あらたかな神になったと解釈する

858年、行教が宇佐八幡宮に行き八幡神を大安寺・八幡宮(私のNOTE)に勧請

859年、行教が浄土宗・阿弥陀寺として赤間神宮を開山

859年、行教が宇佐八幡宮にこもり日夜熱祷を捧げ、八幡大神の「吾れ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との御託宣を蒙り、同年男山の峯に御神霊を御奉安申し上げたのが石清水八幡宮(私のNOTE)

(* ̄- ̄)ふ~ん・・・やっぱ、宇佐八幡宮→奈良・八幡宮→赤間神宮→石清水八幡宮の順番でよいのかな・・・??

858年:幼帝・清和天皇が即位に際して、行教が宇佐八幡宮に行き八幡神を勧請した。それが石清水八幡宮なのだが、大安寺の僧なので大安寺近くの祀ったとも。それは後述の「元・石清水八幡宮」参照で。

→拝殿・本殿

境内には、「安徳天皇阿弥陀寺」や「御陵」、「平家一門の墓」、「七盛塚(ななもりづか)」、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の怪談で有名な「耳なし芳一」が安置されているお堂がある。

社殿は奈良・橿原神宮(私のNOTE)、奈良・吉野神宮(私のNOTE)、京都・平安神宮(私のNOTE)、滋賀・近江神宮(私のNOTE)などと同じく近代神宮の良さがあります。元々は寺(阿弥陀寺)だったが、明治の神仏分離により神社を選択したようだ。

というので見ると、右側の八幡宮が寺のお堂っぽいのもわかる。で、ひとつ疑問が。。ここの仏像はどこに行ったのか??

→境内摂社・末社:鎮守八幡宮

社務所に御朱印帳を預けて境内を散歩。右側に行くと「鎮守八幡宮」が鎮座していた。この八幡宮は八幡本宮の宇佐八幡宮から京都・石清水八幡宮へ分霊させる時に途中滞在した所らしい。

奈良の大安寺近くに八幡宮があり、宇佐⇒大安寺⇒石清水の順で動いたと記載されていたが、ここの由緒は大安寺は挟んでいなかったけどな~。

根元がすごい畝っている樹が合った。安徳天皇が鬼と化した怨念がそうさせたのか?と昔の人は考えたのかもしれない。

→大連神社、紅石稲荷神社

大連神社は昭和20年まで中国の大連市にあり、戦後、ここの宮司がご神体を背負って引き揚げられ祀った神社。紅石稲荷神社は平家一門が都から落ち延びる際に、京都・伏見稲荷大社(私のNOTE)を勧請して乗船して分霊された神社。壇ノ浦の漁師たちは釣をするとき、亡くなった平家一門に威儀を正して正座で釣る、という伝説が古くからあるそうです。

→芳一堂、平家のお墓

境内には、平家一門の墓があり、その横に「芳一堂」がある。小泉八雲で有名な「耳なし芳一」はこの神社がモデルである。盲目の琵琶法師・芳一が平家の亡霊に取り憑かれた。芳一を救うため、和尚が芳一の全身に経を書いたが、耳に書き忘れ、亡霊によって、その耳をちぎり取られたそうな。。

平家の幽霊たちに壇ノ浦の合戦の哀しい物語を琵琶を奏でながら語った「耳なし芳一」の像があります。

安徳天皇の御陵もあり、皇室の方もお参りするようです。

境内には壇ノ浦の戦いで敗れた「平家一門の墓」ですね。「七盛塚」と呼ばれている。

→宝物館

『長門本平家物語』や『源平合戦図』など貴重な資料があります。御年6歳余りの小さな安徳天皇の実物大のお姿の銅像もあります。こちらは有料で100円です。 『平家琵琶』や源平合戦の情景をきらびやかに書かれた『屏風』など、ここ壇ノ浦に至った経緯も勉強できます。

→オマケ:先帝祭など

▽亀山八幡宮:山口県下関市中之町1-1

下関のメインロードに鎮座する。祭神は「応神天皇」と「仲哀天皇」、「神功皇后」、「仁徳天皇」で、859年に八幡本宮・宇佐八幡宮から勧請された。水族館など観光スポット近くなので、行くべし。

→本殿、拝殿

社殿は近代的な造り。境内社が多く、右から左までくまなく歩くと、高台なので、景色が綺麗だ。その他日本一の「ふくの像」や「亀の池」、亀の池に祀られている「お亀明神」、「力石」など見どころは多い。拝殿のお賽銭箱に由緒書きがあるのでそれで周ると良い。

→境内摂社・末社:宮地嶽神社

→境内摂社・末社:熊鷹稲荷神社

京都の伏見稲荷大社の「熊鷹社」から勧請したそうな。

境内社「熊鷹稲荷神社」の横に、お稲荷さんがおり、おあげさんが奉納されていました。なんでだ??と思ったが、「お稲荷=いなり=いなりずし=おあげ」かい。。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

#安徳天皇

#赤間神宮

#亀山八幡宮

#平家

#山口シリーズ

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#八幡

#旅行・おでかけ

#観光スポット

#唐戸市場

#壇ノ浦の戦い

#山口

#下関市

#竜宮城

#水天宮

#水天門

#大安寺

#行教

#阿弥陀寺

#大内氏

#毛利氏

#行教

#宇佐神宮

#石清水八幡宮

#安徳天皇阿弥陀寺

#御陵

#平家一門の墓

#七盛塚

#ラフカディオ・ハーン

#小泉八雲

#耳なし芳一

#鎮守八幡宮

#大連神社

#紅石稲荷神社

#芳一堂

#平家のお墓

#長門本平家物語

#源平合戦図

#平家琵琶

#亀山八幡宮

#応神天皇

#仲哀天皇

#神功皇后

#仁徳天皇

#ふくの像

#亀の池

#お亀明神

#力石

#宮地嶽神社

#熊鷹稲荷神社