出雲王朝!スサノオから大国主?「出雲大社」ガチで御縁を頂くための作法?神議の地「杵築大社」も記す

古事記の大半のページを占める古社で国譲りは有名!古事記は作り話と長らくされていたが、裏付けするものが出てきて、歴史をひっくり返した神社でもある。最近までは杵築大社と呼ばれており、オオクニヌシではなくスサノオの社という噂もある。事実としては杵築大社の宮司が出雲氏であったということ。ちなみに出雲氏は、現在、千家家と北島家に分かれ、本殿左右の境外に出て行くと立派な門構えの建物があり、そこに住んでいる。

オオクニヌシではなくスサノオの社?

・平安時代『先代旧事本紀』では「スサノオは杵築(現・出雲大社)と熊野(現・熊野大社)」と記されている。

・1666年銅鳥居にも杵築(現・出雲)大社の祭神はスサノオと明記。

・17世紀にオオクニヌシに変わりスサノオは素鵞社が建てて祀る。

※今後

境外摂社など行けいていないのでどこかで追記します。「※未参拝」が対象ですが、参拝用に事前メモを記します。

2022年9月参拝で、残は三歳社、湊社のみです。2022年9月16~19日は台風の影響でかなりカットして参拝した・・。制覇する予定だったが・・。

ダラダラ長いです。脱線しまくりです。間違っているところも多いかと。なので、間違っていたら修正しまくります。(苦笑)

変更履歴

2023/11/15 リンクした→https://note.com/kokugakuin_univ/n/ne9fcec660788

→https://news.1242.com/article/474382

2022/01/17&2/12 誤記修正

2022/12/01 動画追加(ようつべ)

2022/11/11 神在月記事追加(「2022/11/11」でページ内検索)

2022/09/25 箇条書きでまとめてみた

2022/09/22 参拝したので更新

2022/02/27 初版

参拝履歴 2013年、2015年、2022年9月17日&18日

▼HP

▼アクセス

島根県出雲市大社町杵築東195

▼祭神

オオクニヌシ

オオクニヌシの概要

・ヤガミヒメを娶り、兄たちから嫉妬され2回暗殺される

・スサノオの元で修行を重ねて、出雲を譲り受ける

・大和に国を譲る

・国譲り後は、定期的に天災・飢饉をもたらし、その度に丁重に扱われる

オオクニヌシ別名(記→古事記)

・大国主(オオクニヌシ(記))

⇒スサノオの試練を耐えて、スサノオからいただく

・大物主神(オオモノヌシ)

⇒オオクニヌシの幸魂・奇魂で大神神社。

・大穴牟遅神(オオアナムチ(記))

・大己貴命(オオナムチ)

・大穴持命(オオアナモチ)

・大汝命(オオナムチ)

・大名持神(オオナムチ)

・八千矛神(ヤチホコ(記))

→モテ男時代。恋バナ全盛期!?

・葦原色許男・葦原醜男(アシハラシコオ(記))

・於褒婀娜武智(オホアナムチ)

・国作大己貴命(クニツクリオオムナチ)

・大国魂神(オオクニタマ)

・宇都志国玉(ウツシクニタマ(記))

・伊和大神(伊和神社の表記)

オオクニヌシの別名は

・日本海側で出雲と同盟を組んだ地域の神様たち

・10代、20代(年齢)

・出雲が国を平定中、平定した後などの位置づけ

で言い方を変えたのかなと思っている。

例えば「大穴牟遅神」はスクナヒコと国を平定している間に表記されている名前のようなので。

下鴨神社では干支ごとにオオクニヌシで分けられているので写真で紹介。

相方:スクナヒコ ※奈良・大神神社。本宮は大阪。

オオクニヌシが美保関にいると現れた小さい神。オオクニヌシが案山子(クエビコ)に聞くと医療の神様とか。全国津々浦々を行脚し、農作を伝えたとも。

ちなみに三重県伊賀市にある一宮・敢国神社ではスクナヒコを祀り、秦氏が関係していると記している。

で、美保神社のコトシロヌシは鴨氏に繋がるとすると、平安京遷都以前に京都市内に腰を下ろしていた賀茂氏と秦氏の出会いの場は出雲の美保なのか??

色男オオクニヌシの恋バナ!?

・スセリヒメ

スサノオの娘。嫉妬深くオオクニヌシは一度逃げようとする・・。終焉の地とする神社があり、出雲大社の神職が年に一度、参拝する習わしがあった。

・鳥取神(トトリカミ)

・八上姫@白兎神社、御井神社(ヤガミヒメ)

兄たち(八十神)と奪い愛。白兎はオオクニヌシが娶ると確信する。子は木の俣でスセリヒメの嫉妬におそれ、オオクニヌシのもとから離れる。その話は御井神社で。

・神屋楯姫

コトシロヌシ母。美保神社の祀られている。

・沼河姫(ヌナカワ)

北陸の姫(今の新潟あたり)。翡翠を得るためにGET?子は御穂須須美命(ミホススメ)と諏訪大社・タケノミナカ。詳細は美保神社参照。翡翠を大陸に送り鉄を輸入した?という説も。

・タギリヒメ

宗像三女の長女。北九州と同盟(*1)?ここから大陸とコネクションを得つつ、船の中継点として同盟を結んだと思われる。今でも神主以外は入れない沖ノ島は、古代祭祀・器などの国宝がゴロゴロ転がっている。

子はアジスキタカヒコとシタテルヒメ。アジスキは大山の大神山神社の社家で秘伝が代々継承されている。そして、奈良・葛城の加茂氏(鴨氏)周辺でも祀られている。(アジ=おいしい。スキ=農耕器具(鉄)。タカヒコ=男)

シタテルヒメは国譲りをすべく降臨したが居心地よすぎて出雲に染まった「天稚彦(アメノワカヒコ)」の妻。アマテラス(天神)とオオクニヌシ(国神)の初めての統合?である。そして平成に・・・アマテラス系と出雲で結婚が・・。。

・アヤトヒメ@宇賀神社

オオクニヌシの美声の歌に無視し続けた姫。理由はスセリヒメが怖かったというのがオチw。

・マツクタマノムラ@朝山神社

・ヤヌノワカ

スサノオの娘。

以上、オオクニヌシの子は180柱以上とか・・・。

*1:時代劇は同盟を組むのに結婚などしますよね。昔からそうだったということでしょうかね。

▼箇条書きまとめ

古事記の多くは出雲の話

出雲には出雲風土記(出雲国風土記)では出雲のみの神が多く記されている

「いずもたいしゃ」と読むが正しくは「いずもおおやしろ」

「いずもおおやしろ」というが、これは明治からで、もともとは「杵築大社」である

主祭神はオオクニヌシだが、鎌倉時代から江戸時代はスサノオだった

出雲国造の働きかけでオオクニヌシに戻る

現在も本殿は24mあるのだが、鎌倉時代までは48mあったことが考古学や古書から明らかになる

参拝方法は二拝四拍一礼

祭神は右を向いており、西側に礼拝する場所がある

ただし、本殿裏側のほうが距離的には近く、ここから願う人がいる

本殿背後にはスサノオを祀る「素鵞社」があり、高い位置から息子を見張っている!?

素鵞社では「稲佐の浜」の砂を交換し、家に撒くと浄化されるとか

素鵞社の本殿背後には禁足地・八雲山に磐座に触れられる唯一の場所がある

オオクニヌシの妻はスサノオの娘・スセリヒメ

オオクニヌシはヤガミヒメなど多くの妻を持ち181の御子がいる

縁結びの謂われは、神無月に全国の神々(八百万の神)が出雲に集結することと、オオクニヌシ=出雲=縁結びは、モテ男と多くの息子と娘がいることから

オオクニヌシの妻は宗像や北陸など日本海側の豪族がいたであろう場所ばかりで、時代劇でいう政略結婚とも言えようか

出雲が栄えた時代に大和朝廷・アマテラスは国譲りをさせる

国を譲るときは息子のコトシロヌシ、タケミナカタと要相談

国を譲るが交渉で、天にも届く社殿を要求する折衝力がある

国譲りの恨みかどうかはわからないが、アマテラスとは逆であるのが出雲である

出雲国造が今でも宮司を務め、アメノホヒの末裔である

アメノホヒはアマテラスから出雲に国譲りをさせろ!と指示を受けたが出雲に染まってしまう神

このアメノホヒから相撲の神・ノミノスクネに続き、土師氏、菅原氏と続き、摂社・末社が境内に多い

式年遷宮は20年に一度が多いのだが、出雲は60年に一度

本殿は伊勢神宮の内宮・外宮などと同じく全体は見れない

本殿周りにはオオクニヌシの妻・スセリヒメ、アマテラスとスサノオの誓約で生まれてオオクニヌシの妻でもある宗像三女神、オクニヌシの兄・八十神に虐められ絶命したときに生き返らせた神々が祀られている

▼見どころ

▽稲佐の浜

毎年10月の神在月に全国の神々をお迎えする神聖な浜。古事記『国譲り』や出雲風土記『国引き神話』の舞台。オオクニヌシと対峙した建御雷神が近くに祀られている。

https://www.youtube.com/watch?v=kA831itNHuE

地元の方はここで水をくむ習慣がある。大きな岩の上には鳥居と祠があるのが「弁天島」で、以前は沖合に浮かんでいたそうな。以前は弁財天が祀られていたそうですが、現在は海の神「豊玉毘古命(トヨタマヒメ)」を祀る。

稲佐の浜で砂を採って出雲大社奥宮に供えて、備えた分量の砂を替わりにいただく習わしもある。

ちなみに10月は神無月とし、出雲は神在月というのは有名だが、神在月=杵築=出雲大社ではなく、神在月=杵築+意宇(おう)=出雲大社+熊野大社+佐太神社である!?

イザナミの亡くなった旧暦に、母を惜しんで集まる「お忌祭」があるのが佐太神社である。先代宮司曰く、縄文時代の祭祀を続けていると伝わり、神様が山に降り、山を依代として祈りを捧げるのが佐太神社の神在祭である。

ついでに、出雲大社は毎年熊野大社に出向き祭祀で必要なものを頂きに行くのだが、難癖つけられ説教されに行く。私見では尾張氏ですね(本拠地は愛知、三重の海側は尾張氏でここを攻めた。そして、物部氏と尾張氏で出雲を乗っ取った。それが、物部神社と熊野大社かと)。

▽出雲大社

-----↓2022/09/25

実は出雲大社は古代では島で本州とつながっていなかったようだ。奈良時代には西側が本州と繋がり、そのあとに、現在の宍道湖東側がつながったようだ。

ここから言えることは、現在の瀬戸内海のように海運ルートを支配できたはずで、このことから日本海側を支配し、権力を持ったのだと思う。権力といっても、船の滞在費や一時的な交通費を自然に入手できる位置だったということかと。ということで、出雲大社の神殿が大きいのは航海の目印であり、大陸文化からすごい国だぞ!戦いは負けないぞ!という意味合いもあったのかもしれない。大陸からの宝物や北陸の宝物などが、ザックザックと見つかるのはこの地理的な優位性だろうと思う。ということで、大和朝廷はこの地を欲しがったのだろう。と同時に、出雲が拡大しないように東西に見張りを置くのは当然か。(後ほど)

もしかしたらオオクニヌシは数代にわたった「出雲王」の総称とするならば、出雲が日本を支配する!と目論んだ何代目かのオオクニヌシが誕生し、大和朝廷が危機感を持ち、出雲を平定(併呑)させたのかも、それが、国譲りかもしれない。

宍道湖の誕生

斐伊川の氾濫が続き土砂が流れ、今のように東西が陸続きになったようだ。前述のように、地理的優位性と技術進化による高度な船の誕生で、出雲の力は削ぎ落される。

危機や経済が良くないので、戦力的なオオクニヌシが誕生したのも当然か。

-----↑2022/09/25

大きな石碑とともに立つ高さ8.8m、横幅12mの鋼管製の大鳥居。ここが出雲大社の正門でこの先から参道が始まる。

では境内の位置を辿って読めるように、公式HPのMAPを先に紹介。

参道は、京都・御寺、三重・飛龍神社(那智の滝)、滋賀・延暦寺など数が少ない珍しい下り参道。

参道脇に「祓戸神」があるので身を清めます。神様は瀬織津比売命(川の神滝の神)、遠秋津姫尊(海の神)、気吹戸主尊(風(息吹)の神)、速佐須良姫尊(地底(霊界)の神)である。

松の根の保護のために中央は通行できないので、端を歩く。

「ムスビの御神像」です。オオクニヌシが、相方・スクナヒコが飛んで行って!?心が折れそうになったとき、海からやってきた「幸魂奇魂」という魂が現れたという話です。

その神は奈良・大神神社に祀るように指示されたそうな。

オオクニヌシの「幸魂奇魂」を祀る神社が出雲と奈良の間で鎮座している。

古事記の「因幡の白兎」ですね。

因幡の白兎(詳細は白兎神社)

サメに全身の皮を剥かれた白ウサギが、オオクニヌシの兄達(八十神)から「海水に浸かり風に当たれば治る」と教えられ、そのとおりにしたところ傷は酷く悪化。痛みで泣いているところを遅れてやってきたオオクニヌシが「真水で塩を洗って蒲(ガマ)の穂に包まれると良い」と教えたところ、傷が癒えた。

そして、モテ男誕生!になる!?と同時に相方・スクナヒコの存在から医療の精通する神でもあったかも。

*1:厳密にはワニと表記されている。ただ、日本にワニはいないのでサメになっているのだが、私見では和邇氏(ワニ)が関係している?大陸から来た渡来人やその他の部族の大和攻めを防いだ?とかあるかも。ただ、今は不明。

四の鳥居は青銅製で、1666年に毛利網広が寄進したもので国の重要文化財です。この時代は出雲大社(杵築大社)はスサノオなんですよね。

スサノオとしていますね。江戸時代はスサノオで、鎌倉時代にオオクニヌシからスサノオになったらしく、明治でオオクニヌシに戻した歴史がある。

→拝殿

高さが12.9mあり、戦後最大の木造神社建築。しめ縄が一般の神社と左右逆であるところも注目である。

→本殿@国宝、八足門、脇宮三社@重文、観祭楼@重文、廻廊@重文

2013年は朝早く行ったのですが人が多いです。駐車場もちょい待ちしました。。 オオクニヌシは本殿内で横を向いており、本殿先(奥)にはスサノオが祀られています。 地元の方は本殿裏から祈るそうです。

2022年は14時くらいですかね。コロナ禍と台風接近で少なかったですね。出雲大社の西側駐車場は待つことが多いので、東側のほうが良いかと思います。

では本殿に行くが、昔は本殿は手前にあった。今は神殿の柱の場所が示されている。

---↓2022/12/01追加

昔は今の倍はあった社殿の木組は京都清水寺に生き残っているとか・・。

---↑2022/12/01追加

3本の木の直径は3mもある。千家家の鎌倉時代の社殿設計書と一致しているそうな。

東大寺、平安神宮、法隆寺などよりも大きな社殿

現在の本殿@国宝は、1174年に造営されたもので高さは24mだが、平安時代には48mもあった。平安時代中頃の『口遊(くちずさみ)』には、「雲太(うんた)・和二(わに)・京三(きょうさん)」と記されており、これは当時の建物の高さベスト3を表現している。「雲太」が出雲大社本殿、「和二」は東大寺大仏殿、「京三」は平安京大極殿であるのだが、皇族ゆかりのものより大きいというのが凄いなと思う。

ただ、最近まで信じられていなかったのだが、2000年に風向きが変わる。鎌倉時代の三本一組の巨大な柱根が発掘され、社家の千家家の伝承(鎌倉時代の設計図)の通りであることからも「ほんまやったんや~」となった。

放射線などの調査で、1230年ごろに伐採された大木で、1031年から1235年に6回も倒壊し、遷宮・再建をしたようで、発見されたのは1248年のものと分析されたようだ。

仏像は鎌倉時代には一木から寄せ木になったことからも大木は少なくなったとの認識だが、ここには使われたところに、権力か祈りかは分かりかねるが、何かがあったということに出雲のすごさを感じる。より妄想をすると、次男坊・タケミナカタは長野(諏訪)に居たのだから、そこから大木を貰ったのかも。

ちなみに、中世には出雲阿国は京都の四条河原町で、今の歌舞伎をしていたらしい。今でいう出稼ぎみたいなこともしていたのかも。

祟るオオクニヌシは疫病を鎮める名医がいた?

※リンク先は私のNOTEです。リンク切れは後日公開です。そのうち見れるかと。

国譲りでオオクニヌシは天にも届く大きな社殿を貰えば、アマテラスにお譲りする!と政治的な駆け引きをしている。それだけ出雲に力があったと思われる。

①崇神天皇

崇神天皇は疫病・飢饉で出雲・オオモノヌシ(オオクニヌシ)の祟りや~!とわかり、大神神社(大神神社紹介 *1)祭神の言う通り、出雲の末裔・オオタタネコを巫女に据えて鎮める。

②垂仁天皇

子が30歳になっても話せず。ある日、白鳥が飛んでおり、それを出雲方面で捕まえたところ、言葉を発すようになった。そこで神に問うと出雲神の仕業だった。お礼詣りに出雲に参拝して宮を立てている。個人的には神魂神社だと思っている。

②三種の神器「草薙の剣(*4)」

スサノオがヤハタノオロチを退治した時に、尻尾から出てきた剣。途中に出雲で保管され、ヒーロー・ヤマトタケルがイズモタケルからGETしたもの。そして、霊験あらたかすぎて天皇から離して、今は熱田神宮で祀る。

つまりのところ出雲は祟るため、権力者・藤原氏も無視できない存在で、記紀に書かざるを得なかったのかも。厳密にいえば、出雲には医療に詳しい豪族だった可能性もある。「因幡の白兎」やスクナヒコの存在がそれを示していると思う。

一見、バカバカしく非科学的だが、菅原道真の祟り(荒魂)や~と北野天満宮で祀るとおさまる(*2)。藤原氏は実力者が謎の死が続くので、島流しした長屋王の祟りや~となる(*3)。

飢饉・疫病=恨まれているかもしれない人の仕業!ということが多い。神は恐ろしい存在(荒魂)で、丁重に祀ることで平和を保つ(和魂)というのが脈々と続くのが日本であろう。

*1:大神神社社務所に行って、三つ鳥居を参拝させてもらってください。神様のことを聞くと出雲のオオクニヌシと関わりがあると説明があるかと思います。

*2:太宰府天満宮周辺で疫病が流行る。大和と行き来した役人などから広がったと思われる。今も昔も大陸からやってくる。だから出雲の神は西を睨みつけているのか??

*3:朝鮮半島では疱瘡が流行っており、そこに派遣した人が帰国して発症したようだ。

*4:スサノオはこの霊験はアマテラスに!とお譲りする。この後、天孫降臨でニニギに渡り、ヤマトタケルに渡り東国を平定するが伊吹山で尾張氏に渡した熱田神宮で祀られる。

國學院大學メディアの記事です。

○八足門、本殿@国宝

まず参拝は「2礼2拍1礼」ではなく、「2礼4拍1礼」です!!ただ、神職は「2礼8拍1礼」となります!?末広がりなど「八」は良い数字なので、そうしているのかな。8は「線が切れない=縁が切れない=縁結び」なのかも。あとは「多い」という意味で、オオクニヌシの兄達は「八十神」で、出雲に集まる神々は「八百万(ヤオヨロズ)」ですね。

伊勢神宮でも神職は「2礼8拍1礼」をするそうですね。もっと言うと「2礼2拍1礼」は近代作法であり、昔はそれぞれ神社ごとに違うかったらしいです。私の経験では、淡路島の非観光地の神社で、氏子が来たなと社殿の端に移動して家族を見ていると、座りだし綺麗な「2礼2拍1礼」を開始と思いきや、「2礼4拍1礼」でびっくり!!出雲??と思ったが、帰って調べて「2礼2拍1礼」は近代作法と知りました。

失礼。。話を進めます。

御神体は稲佐の浜を向いて鎮座しており、本殿正面からは神様を横から参拝する形になる。後述しますが、ここから左に流れると正面からオオクニヌシを祈る場所がある。

本殿右から裏側へ国宝を見る。

禰宜か宮司かわかりませんが、掃除をしています。大きさがわかるかと思います。

---↓2022/12/01追加

ちなみに屋根の厚さは90cmで、鎌倉時代は今の倍になる48mの高さだったとも言われている。つまり、現代でいうと17階建ての建築物になる。前述に紹介した番組で、48mの高さからドローンを見ると、日本海なども一望できる場所になる。出雲大社は海・湖近くだったわけだから、大陸から日本に来る海の民への権威・権力も表していたり、早くに相手を見極める要素もあったかもしれない。なお、奈良時代では出雲大社の南側は陸地ではなかったことが分かっており、海路を握っていたのが出雲大社だったともいえる。つまりは、荒い日本海ではなく中海(今でいうと瀬戸内海)で交通量を得ていたかも。

建築学の方は京都・清水寺の懸造がヒントになるようで縦の木材は広く、横の木材(貫)は細くする格子状の木組みで、耐震性なども強くしたと推測している。これは縄文時代の埋蔵物からも、似た構造が多く、古代日本独自の木造建築方法とされる。

---↑2022/12/01追加

昔はもっと高かったらしいです。島根県立古代出雲歴史博物館に行けばわかる。

『古事記』に記される「国譲り神話」

オオクニヌシは高天原・アマテラスに国を譲る。そのときに壮大で天にも届く宮殿を立てて!と交渉したようで、これが出雲大社の始まりと言われている。

ただ、モテ男で優しいオオクニヌシは厳密には長男坊と次男坊に相談している。長男坊・コトシロヌシ@美保神社はお譲りする!と即決。次男坊・タケミナカ@諏訪大社は、ふざけんなと力比べを挑むが、タケミカヅチ@鹿島神宮に力の差を見せつけられ、逃げる!逃げた先が諏訪大社である。

ここから私見だが、出雲は日本海側をしかも新潟あたりまで平定していたということになる。これは、朝鮮半島と貿易で鉄を輸入し、製鉄に必要な燃料である大木を輸出していたのだろう。大和や瀬戸内海側は不利なので日本海側を攻めたのだろう。当時の交通手段は船なので、太平洋側は行きづらいはず(とこの辺で終わらせておきます)。日本海側に有利だった!

ちなみに出雲の両端には、大和が挟み込んで監視している。それは島根・物部神社と新潟・弥彦神社である。間には、尾張氏・熊野大社、海部や尾張氏・籠神社が非出雲で好きにさせないように鎮座している。

古代出雲歴史博物館

出雲大社や古代出雲の歴史を学ぶ。まさか・・と日本の常識をひっくり返した「荒神谷遺跡」の358本の銅剣や、1か所からの出土例としては全国一となる「加茂岩倉遺跡」の39個の銅鐸、出雲大社巨大社殿模型や、実際に出雲大社境内から出土した巨大な柱など、国宝419点を含む文化財が展示されている。

ある人は言う。実は出雲は京都の出雲で、国譲りでこの地に着いたのではないかと!?

○観祭楼@重文(かんさいろう)、廻廊@重文

八足門の両側には廻廊が続き、東側には途中二階建てとなるところが「観祭楼」である。観祭楼の二階には、畳敷きの部屋が二室あり、朝廷や幕府、藩の要人が南側境内(拝殿西側)にあった舞台を望めるようになっている。

さて、本殿に寄り添うように門番の役割と、脇宮三社がある。

○門番:摂社・門神社@重文

本殿の前に東西に二社あり、読み方は「みかどのかみやしろ」か「もんじんのやしろ」のよう。

祭神は、宇治神、西には久多美神という神様。災禍(さいか)・穢(けがれ)が入らないように守る神とされる。

建物は千木・鰹木がない建築様式となっている。

○脇宮三社

本殿真横に並んでいる社で、前に門神社という配置。脇宮三社は西(左)に1社あり、東(右)に2社ある。本殿真横なので、八足門からは見れない。正月三が日など特別な日だけ目にすることができる。

○脇宮三社:摂社・神魂御子神社@重文(かみむすびみこ。別名:筑紫社)

本殿西側にあり、祭神は宗像三女神でオオクニヌシの妻・多紀理比売命(タギリヒメ)。福岡・宗像大社に祀られている神であることから、筑紫社とも呼ばれている。

・再掲:タギリヒメ

宗像三女の長女。北九州と同盟(*1)?ここから大陸とコネクションを得つつ、船の中継点として同盟を結んだと思われる。今でも神主以外は入れない沖ノ島は、古代祭祀・器などの国宝がゴロゴロ転がっている。

子はアジスキタカヒコとシタテルヒメ。アジスキは大山の大神山神社の社家で秘伝が代々継承されている。そして、奈良・葛城の加茂氏(鴨氏)周辺でも祀られている。(アジ=おいしい。スキ=農耕器具(鉄)。タカヒコ=男)

シタテルヒメは国譲りをすべく降臨したが居心地よすぎて出雲に染まった「天稚彦(アメノワカヒコ)」の妻。アマテラス(天神)とオオクニヌシ(国神)の初めての統合?である。そして平成に・・・アマテラス系と出雲で結婚が・・。。

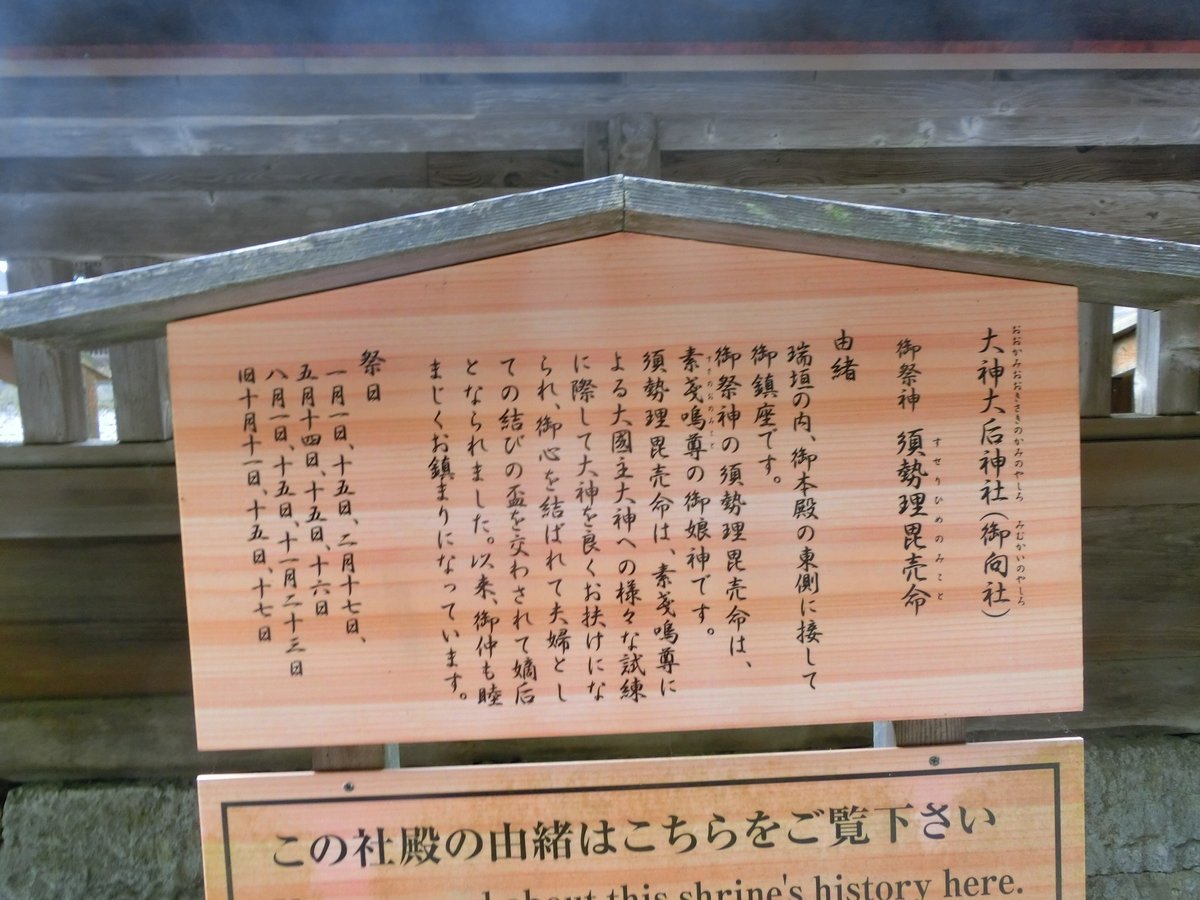

○脇宮三社:摂社・大神大后神社@重文(おおかみおおきさき。別名:御向社)

本殿東側にあり、祭神はスサノオの娘&オオクニヌシ妻・須勢理比売命(スセリヒメ)。下の写真の真ん中です。

オオクニヌシとスサノオの娘・スセリヒメは結婚するが、国譲りで離婚か別居することになる。スセリヒメの最終の地は唐王神社。

オオクニヌシとスセリヒメは今でも仲睦まじく同じ社に祀られる神社がある。それが、意外や意外!?奈良・春日大社の摂社・末社「夫婦大国社」である!

○脇宮三社:摂社・神魂伊能知比売神社(かみむすびいのちひめ。天前社(あまさき))

御向社東側にあり、祭神は蚶貝比売命(キサガイヒメ)と蛤貝比売命(ウムガイヒメ)の二柱。この二柱はオオクニヌシが兄神の八十神に虐められて、大火傷をされたときに治療をして助けた女神「赤貝」「はまぐり」です。

前の写真の一番左ですね。その昔は「雨崎社」と表記されていたそうな。雨乞いは流石にないと思うのだが・・。

→本殿右「東十九社@重文」、「釜社@重文」

○十九社

神在祭の間、全国各地の神々の宿所になる。通常は全国各地の神々の遙拝所です。出雲大社境内でもこの十九社2棟のみ、建材にモミの木が使用される。これはなぜだろうか・・・。

神在月以外の期間は八百万の神々への遥拝所となるので、全国の神々に出会えるということになる。

○釜社

釜社は「お稲荷さん」こと宇迦之魂神(ウカノミタマ)が祀られている。スサノオの子で、大歳神と兄弟です。本宮は伏見稲荷大社ですね。って、やはり秦氏も出雲系なのか??

ちなみに秦氏系の神社にオオクニヌシの相方・スクナヒコオオクニヌシの長男坊・コトシロヌシを祀った神社もある。それが、三重県伊賀市の「敢国神社」である(2022年中に公開)。京都の豪族である秦氏と賀茂氏は顔見知りだったのカモね。

------↓2022/09/17

よく見ると由緒の説明版が昔とは逆にありますね。

-----↑2022/09/17

→本殿裏奥宮「素鵞社」

素鵞社の裏手にある「八雲山」は、神職すら入ることができない禁足地だが、八雲山は禁足地であり、一般の人は入ることができないが、背後に聖なる山に触れることができる唯一の場所がある。また、社の床下には木箱が置いてあり、中には出雲大社西にある稲佐の浜から持ち運ばれた砂が入っている。素鵞社で清められた御砂は、撒くと土地を清めるご利益がある。

祭神はスサノオになります。古事記ではスサノオの6代下がったのがオオクニヌシとなっていますが、日本書紀ではスサノオの息子らしいです。

この社は60年に一度の式年遷宮(式年造営)の本殿、御向社などの部材を一部用いていることが墨書よりわかっている。

-----↓2022/09/17

稲佐の浜の砂を持ってきたので、いただきます。

禁足地の御神体に触れることができるのが本殿裏ですね。

-----↑2022/09/17

素鵞社から見た本殿。地元の方は奥宮のスサノオの方から本殿を拝むらしいです。この距離がオオクニヌシと一番近い距離らしい。

オオクニヌシ💛スセリヒメ-スサノオのオオクニヌシへの試練-

①蛇の部屋に入れられる

スセリヒメが授けたヒレによって回避

②ムカデの部屋に入れられる

スセリヒメが授けたヒレによって回避

③蜂の部屋に入れられる

スセリヒメが授けたヒレにおって回避

④火を放たれて、焼き殺されそうになる

ネズミによって助けられる。スセリヒメは死んだと思って葬儀の準備をした。

⑤シラミを取るようにスサノオに言われる

シラミではなくてムカデだった。スセリヒメから渡された赤土とムクの実を噛んで吐き捨てて、ムカデをつぶしていると思わせ、スサノオが油断して寝たところで、髪の毛を柱に結んでスセリヒメを連れて逃げる。その時、生太刀(イクタチ)、生弓矢(イクユミヤ)、天詔琴(アメノノリゴト)を持ち出す!のだが、琴が鳴ってスサノオ起きるが、時すでに遅し!!そして、スサノオはオオクニヌシと言う名を名乗るように言う。出雲国がスサノオからオオクニヌシに渡された瞬間だろう!その後・・国譲りで離婚か別居することになる。

-----↓2022/09/17

なんかオブジェが集まっており写真スポットになっていた・・。

写真を撮る人を気にせず、オオクニヌシに一番近い場所から「台風遅らせて」とお願いする。

-----↑2022/09/17

鎌倉時代から江戸時代は、スサノオが本殿に祀られていた。これを「出雲大社(杵築大社)=スサノオ」と見るか、元々は「出雲大社(杵築大社)=オオクニヌシ」で、出雲国造が大事にしている熊野大社の祭神でもあるスサノオにしたのかは不明。要は、元々はオオクニヌシで、鎌倉時代にスサノオになり、明治の廃仏毀釈でオオクニヌシに戻したのも十分に納得する気がする。これは神仏習合(スサノオ=牛頭大王)もかかわっている気がする。となると、八坂神社と廣峯神社の話と膨らむので、またの機会に・・。

と自分で書いておいて何なのだが、神仏習合時代に鰐淵寺がスサノオに変えたようですね。元々はオオクニヌシということで、出雲国造が元に戻したようだ。(なんで、鰐淵寺にそんな力があったかは不明ですが。仏教と神道の力関係ですかね。仏像展で見仏したので、イマイチ拝観しに行く気がしない・・)

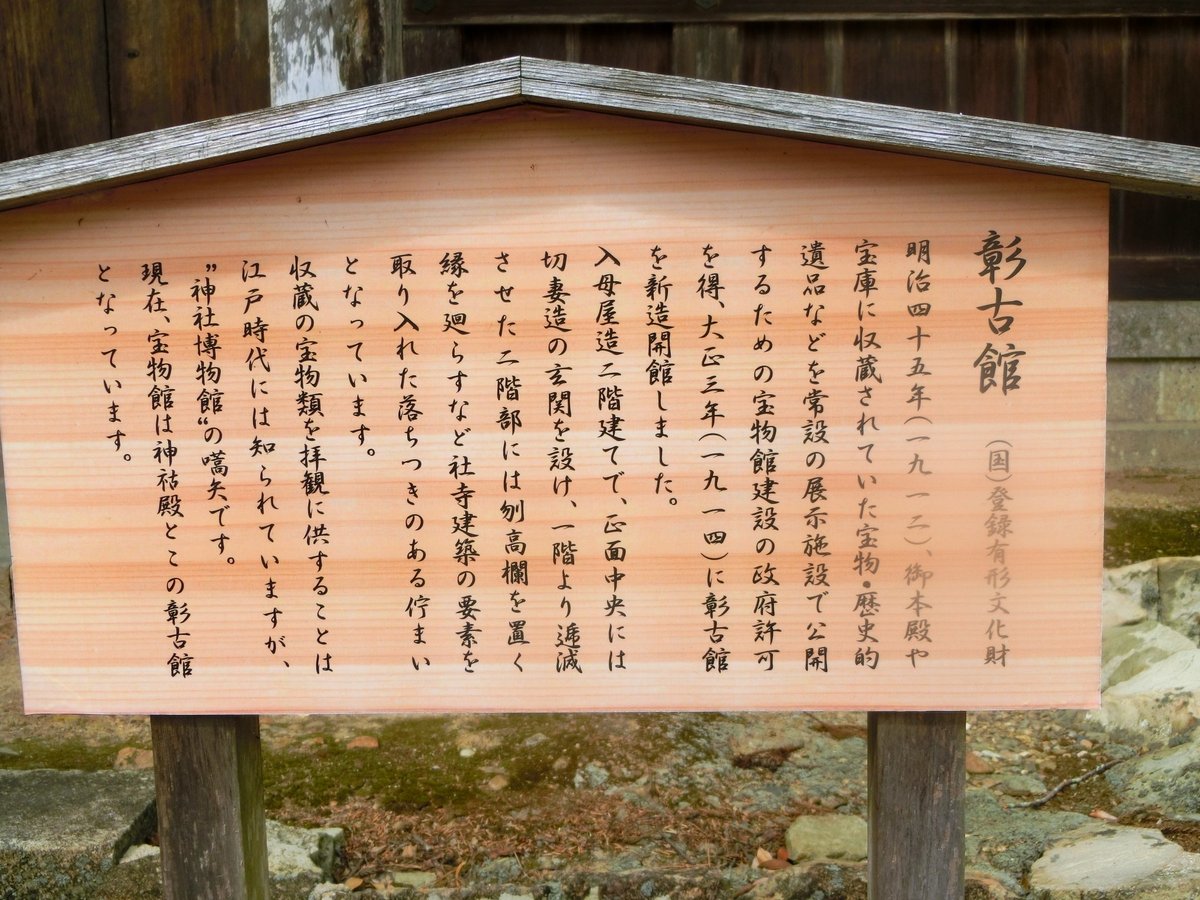

→本殿左奥「彰古館」

→本殿左

→本殿左:本殿西遥拝場

オオクニヌシを正面から拝むには本殿左側からになります。西側の脅威・疫病を見張っているとか、スサノオにお尻を見せられないなど、なぜ横を向いているのかは不明。

→本殿左「氏社@重文」×2「十九社@重文」

本殿西にあり、北側に天穂日命、南側には国造出雲臣宮向を祀る社。修復中に、屋根から「東側御向」「東門神」から墨書が見つかり、他の社殿を再利用していることがわかった。

北側の「天穂日命(アメノホヒ)」はアマテラスの第二子で、出雲國造の始祖。本当はアマテラスとタカムスヒに出雲に国を譲るよう交渉しに行かせたら、出雲に染まり妻も娶り、3年報告せずに無視した神様としている。

南側の「宮向宿禰(ミヤムキ)」というアメノホノヒより17代目の神裔で、國造出雲臣の姓を頂いたそうな。

ちなみにアメノホヒは出雲国造であるのだが、一部は土師氏となる。土師氏は奈良あたりの菅原町に腰を下ろし菅原氏に改名し、末裔が菅原道真である。つまりのところ、藤原氏の嫉妬・罠にはまり中央政権から大宰府に流された菅原道真だが、罠にはめたのは出雲の血が入っているからなのかもしれない??

ただ、偶然だろうけど「出雲=祟る=丁重に祀らないといけない」と言えようか。となると、京都で菅原道真に祟りだ~となったのは、菅原道真は出雲というのが常識ならば、必然だったのかもしれない。

再掲:祟る出雲

①崇神天皇

崇神天皇は疫病・飢饉で出雲・オオモノヌシ(オオクニヌシ)の祟りや~!とわかり、大神神社(大神神社紹介 *1)祭神の言う通り、出雲の末裔・オオタタネコを祭祀に据えて鎮める。

②垂仁天皇

子が30歳になっても話せず。ある日、白鳥が飛んでおり、それを出雲方面で捕まえたところ、言葉を発すようになった。そこで神に問うと出雲神の仕業だった。お礼詣りに出雲に参拝して宮を立てている。

西十九社です。本殿を挟んで対になっていますね。

神在祭の間、全国各地の神々の宿所になる。通常は全国各地の神々の遙拝所です。

・十九社補足

昔は十九社@重文ではなく三十八社だったと出雲の古書に記されている。

→本殿左「神楽殿」「大穴持御子神社(三歳社)」

道を渡ります。下の写真を真っすぐ行くと摂社「三歳社」ですね。

注連縄は長さ約13m、重さ5.2トンあり、数年に一度、新しい注連縄へと懸け替えられる。

出雲のしめ縄は逆である。

出雲の逆のもの

①しめ縄の巻き方?が逆

②伊勢神宮は「日継ぎ(昼)」だが、出雲は「火継ぎ(夜)」

③本殿の神様は西を向いている

→国譲りの場所・稲佐の浜でお隠れになった方向を向いている?

→疫病は大陸から来るので、そちらを向いている?

④10月は神無月だが、出雲は神在月

⑤参拝順が反時計回り

金毘羅さんがありました。そしてこちらにも祓戸社があった。

▽出雲大社本殿を右:「命主社」へ

出雲大社を東に徒歩で行くと北島家の家を通りここに行きつきます。(逆に西に抜けると千家家となります。北島家+千家家=出雲氏=出雲国造です!)

中世に出雲氏内で喧嘩して、北島家と千家家に分かれ、そこからは祭祀を並行で進めていたが、明治からは千家家に任されている。なので、北島家は別の出雲信仰を広げている。明治以降の北島家は岡山の吉備津神社を任されているようだ。って、吉備=物部=大和側と思っているので、大和を出雲に譲った?と思うのは私だけ??

今は出雲に居ますが、元々は意宇六社の人達で、尾張氏だろうかと。つまり、熊野繋がりなんでしょうね。出雲は尾張氏と物部氏で挟み撃ちし、丹後・丹波で出雲を分断された。よく古墳の年代と分布からも確度の高い分析かと思っています。

興味がない方はスキップしてください。

京丹後市立丹後古代の里資料館より丹後王国についてのφ(`д´)メモメモ...

縄文⇒弥生となり早くから農耕がはじまり、強者(豪族)が生まれ丹後王国が出来る。日本海の島根・出雲大社から長野・諏訪大社は出雲系が固まっているが、丹後だけは属していないことが謎だったが、ここでも謎とされている。面白かったのは丹波から独立し、衰退とともに丹波に戻ったのかもしれないということか。

(略)

丹後王国全盛期は皇后に竹野媛などを輩出したりしている。ちなみに聖徳太子の母は間人皇后であり、

(略)

皇室と丹後の関係がわかる。

・9代「開化天皇」の皇后「竹野媛」で、竹野神社に祀られている。丹波大県主由碁理の娘。

・10代「崇神天皇」の皇后

・11代「垂仁天皇」には丹後から4媛を娶っている。

これは大和朝廷にとって、いかに丹後の地域が大事であったかを示すものと言えよう。これは伊勢神宮の内宮の次に大事な外宮「トヨウケ」も丹後出身であることからも明らかと言えようか。

(私の旅行記『◆京都丹後⑧◆蟹!羽衣伝説!浦島太郎!トヨウケ!麻呂子親王-丹後王国-』より)

ちなみに12代天皇は母方が丹後王国になります。子の中に伊勢にアマテラスを祀り始めたヤマトヒメがいる。

元伊勢「吉佐宮」が丹後王国の『籠神社』(私のNOTE)なのは故郷帰りだったのかもしれない。そして、伊勢神宮外宮の祭神・トヨウケの里宮(元宮)も丹後王国(厳密には丹波と記されている)なのも納得感がある。

京都府立丹後郷土資料館のφ(..)メモメモ

2019年4月23日から5月6日のみ籠神社の「海部氏系図@国宝」が展示される。(略)4代目「倭宿禰命(ヤマトスクネ)」は、神武天皇の道案内をした人で、賀茂社(下鴨&上賀茂)と同じ話が残っている。(略)この家系図にニギハヤヒ⇒アマノカグヤマの繋がりを確認し「高倉下命」も確認!やっぱ、尾張氏はここから派生している。やっぱ、ここと尾張は繋がっている。(略)(私の旅行記『◆京都丹後⑫◆天橋立で葵祭!?籠神社と賀茂社!神楽と太刀振り-60年振り大神輿&御神幸復活-』より)

物部神社の由緒からも、出雲の衰退に尾張、物部、海部あたりが関係しているのだろうと思う。

→「大穴持御子神社(三歳社)」※未参拝

→命主社@重文:島根県出雲市大社町杵築東185

出雲大社の七口門を出てしばらく歩くと、左手に「島根県出雲市大社町杵築東185」に鎮座。

正式名は「神魂伊能知奴志神社(かみむすびいのちぬし)」で「命主社」は略称。祭神は「神産巣日大神(カミムスヒ)」で、オオクニヌシが八十神(やそがみ。兄達)から虐めを受けて生死の境にあるとき、幾度も救う神様。

天神・アマテラスには造化三神・タカムスビで、国神・オオクニヌシには造化三神・カミムスビということなのかな。

1665年の出雲大社御造営にあたり、命主社の裏の大石を石材として切り出したところ、下から銅戈(どうか)と硬玉製(こうぎょくせい)勾玉が発見された。銅戈は銅鉾、銅鐸と並ぶ弥生時代の青銅器で、勾玉と一緒に発見されたことに注目されている。銅戈は北部九州産、硬玉製勾玉は新潟県糸魚川産の可能性がたかいようで、オオクニヌシの妻が宗像・タギリヒメ、北陸・ヌナカワを娶っている証拠でもあると私は確信している。

▽境内左側「野見宿禰神社」

→野見宿禰神社

公式HPより「野見宿禰は第13代出雲國造(出雲大社宮司)である襲髄命(かねすねのみこと)に別称」ですとのこと。

-----↓2022/09/17

-----↑2022/09/17

記紀より垂仁天皇時代に、大和国・当麻蹶速(たいまのけはや)と力比べをした。それが相撲である。

野見宿禰は見事に打ち勝ち、以降、大和国へ留まって朝廷へ仕えた。また、野見宿禰が朝廷へ仕えた際、墓陵での殉葬を取り止め、代わって埴輪を納める葬儀を考案し、土師職に任じられ文武両道の神としてされる。

時代は流れ、菅原氏となりあの「菅原道真」に続く(出雲と菅原道真については前述で記載済みのため割愛)。

→参拝ガイド動画(他力本願)

▽境外の摂末社:稲佐の浜周辺「上宮」「下宮」「大歳社」「因佐神社」※2022/09/17参拝

稲佐の浜駐車場からテクテクするのがよい。稲佐の浜には弁天島という小島が浮かんでいるので、祭神はイツキシマ!と言いたいところだが、豊玉毘古命(トヨタマヒコ)である!?

→上宮:仮宮縁結びこと「神議り」の場所!!(大社町杵築北仮之宮2962-1)

出雲大社の境外摂社で出雲大社から西へ950メートルのところに鎮座。祭神はスサノオと八百萬神。神在月に全国各地の神々はこの地に集まり、ここで神議りされる。

出雲に集まるが、出雲大社で話すのではなく会議室はココである。あれ??オオクニヌシではなくスサノオだよな・・スサノオに会いに来ている?

神迎祭 11月17日 19時~

古伝新嘗祭 11月23日 19時~

神等去出祭 11月24日 16時~

→下宮 ※上宮近い

祭神はアマテラス。ここも上にスサノオで、下にアマテラスが出雲ですね。日御崎神社、須佐神社と同じですね。

→大歳社:島根県出雲市大社町杵築北

祭神はスサノオの御子「大歳神(オオトシ)」で、オオクニヌシと異母兄弟の位置づけで、五穀を守護される神。結構、あちこちで見る神様ですね。神武天皇よりも先に大和を平定し、天神・ニニギの兄でもあるニギハヤヒと同一ともいわれている神様です。

→因佐神社:出雲市大社町杵築北稲佐3008

アマテラスは出雲を天神に譲るべく刺客を送るが出雲に馴染み結果が出ない。しびれを切らして武の神「建御雷神(タケミカヅチ)@鹿島神宮」を送り出す。いわゆる「国譲り」の話ですね。

-----↓2022/09/17

国譲りの場所です。出雲大社の摂社・末社は、何でこんなところに??と思うものが多いのだが、考古学などが鎮座地に意味があることを暴いてくる。ここも、この場所が大事なのだろう。あまりにも突然で、住宅に接しているので、へんな感じなのだが・・。

-----↑2022/09/17

----↓2022/09/17

京都に所縁があるのかなと読むと、火は消して去ってくださいとの注意書きだった。京都で火事になったんだってね。

-----↑2022/09/17

▽出雲ワイナリー方面の摂末社「大穴持御子玉江神社(乙見社)」「出雲井社」「阿須伎神社(阿式社)」※2022/09/18参拝

→大穴持御子玉江神社(乙見社):出雲市大社町修理免920

「月夜のうさぎ」というホテル裏の川を渡ると鎮座しており「おとみのやしろ」と読む。祭神は「高比売命(タカヒメノミコト)」という神様。

-----↓2022/09/18

この神様は、アマテラスたちの天神(高天原)から刺客として出雲に送り込まれた2人目の刺客「天若日子(アメノワカヒコ)」の妻。居心地よく、オオクニヌシの娘と結婚したという話ですね。

また、母は宗像三女神・田心姫命で、兄にアジスキタカヒコがいる。兄は後述の「阿須伎神社(阿式社)」参照で。

記紀好き、神様好き?、神社好きはタカテルヒメと同一とか、シタテルヒメとか同一とか、いわゆる玉依姫(タマヨリヒメ)と同じくらい、同名だけど様々な由緒・口伝がある、推理系神様(造語)の一柱。

-----↑2022/09/18

-----↓2022/09/18

由緒ではオオクニヌシの御子神で、別名・シタテルヒメとなっていますね。シタテルヒメ=高比売となっていますね。松江市のほうには、シタテルヒメとタカテルヒメを分けて祀っているんですよね。という謎解きをする方がいるが、単純に神様は和魂、荒魂など状態・性格を持っているので、同一でもあり、別でもあると理解すればよいと思っている。

ただ、タマヨリヒメは、上賀茂神社の母・タマヨリヒメ@下鴨神社など、神様の総称のような使い方で、別の神様というのもあるのも確かかと。ただ、今でも同姓同名もいるので、今も昔も同じ!?

-----↑2022/09/18

-----↓2022/09/18

千木が外削ぎで、鰹木が奇数のなので、基本ルールからすると男神なんですがね・・。神社名に「大穴持御子玉江神社」とあり、オオクニヌシ別名・オオナムヂが本来の主祭神ではないのか?と思うのは私だけか??

あっ、境内に車を置くスペースは十分あります!車でも来れますね。

-----↑2022/09/18

→出雲井社

祭神は「岐神(クナド)」という珍しい神様。オオクニヌシが国土を譲った際に、案内役として諸国を巡り、国内の平定に力を尽くした神です。道案内(交通安全)、道路を守護する神とのことで、サルタヒコとも同一視されるときがある。

-----↓2022/09/18

また、来名戸祖神(クナトノサエノカミ)、衝立船戸神(ツキタツフナトノカミ)とも表記される。黄泉津平坂において、イザナミから逃げるイザナギが「これ以上は来るな」と言って投げた杖から生まれた神様。

ちなみに出雲大神宮が鎮座する丹波王国でも多くお会いするので、やはり京都と出雲の繋がりを強く感じる。

-----↑2022/09/18

-----↓2022/09/18

ここは車は無理ですね。「みせん広場」の駐車場がよいでしょう。車一台分の道幅で、止めるところはないです。。

これはある!絶対、磐座があるはずという匂いがする!

遷宮:遷座祭

祝詞によって出雲井神社の御祭神である岐神に対し御修造と御遷座の旨が奏上されました。続いて境内の明かりが消え、御神体を中心に遷御の列が組まれ、約300m南に鎮座する乙見社本殿へと遷座されました。

-----↑2022/09/18

って、名前「出雲井」が下鴨神社、石上神宮の摂社との繋がりを感じてしまうのは私だけ?

→阿須伎神社(阿式社):島根県出雲市大社町遙堪1473

祭神は「味耜高彦根神(アヂスキタカヒコネ)」で大山、奈良葛城に祀られる神様。オオクニヌシと宗像三女・多紀理比売命の子とある。また、オオクニヌシの長男坊。(コトシロヌシとは母が違うが、コトシロヌシとアジスキを同一説の理由の1つは長男坊もある?)

-----↓2022/09/18

出雲大社の摂社として10月10日の例祭には 出雲大社の宮司の名代が献幣使として参向する神社である。

出雲風土記の「阿受伎社」に比定されるが、39社記載されており、今はここに合祀されたようだ。

ということで、五十猛命、天稚彦命、スサノオ、シタテルヒメ、、サルタヒコ、イザナギ、天夷鳥命、稲背脛命、コトシロヌシ、天穂日命を配祀する。。多いな・・。

ネットでは駐車場がないとするサイトもあるが、出来ていますね!!

拝殿ですね。

本殿周辺の摂社・末社です。

まずは本殿左ですね。金刀比羅社、木山社が鎮座していますが、お稲荷さんもいますね。。

本殿左ですね。

アジスキタカヒコの妹・シタテルヒメの旦那・天若日子命はアジスキとそっくりだったらしく、天若日子命が亡くなった葬式で、天若日子命の母が生き返ったと!アジスキに抱き着いたとさ。すると、「死人と一緒にするとは汚らわしい!」と剣を抜いて喪屋(お墓)を切り倒し、蹴り飛ばしたそうな。最後に、アジスキタカヒコの別名は「迦毛大御神」で、出雲を裏切った話ともされる。

由緒

当社は延喜式 ( 927年 ) に十一社、更に古い太平五年 ( 733年 ) の出雲国風土記には三十九社を数えるほど、今近在では一番多くその名の見える由緒ある神社ですが、現在は当社を遺すのみで、他の同名の社は全て当社に合祀されたと伝えられています。

主祭神阿遲須伎高日古根命は大国主命の御長男神に坐して、御父神と共に、切れ味の良い鋤をお取りになって、国土創生におおいなるご神威を発揚されました。 その御事情により御名とともに御神徳が高くたたえられています。社殿は昭和六十二年の遷宮時に銅板葺に改められましたが、大社造の古格をそのまま今日に伝え、その宏大な規模とともに貴重な文化財であります。

-----↑2022/09/17

▽出雲駅より南「万九千神社」「湊社」

→万九千神社 ※2022/09/18参拝

八百万の神様が会議後に会食・宴をする場所!10月17日から26日で、17日に宮司一人で行う秘儀が行われる。

→湊社 ※未参拝

▼神在月

▼セットで行くところ(旅行記)

↓NOTE版はこってり。↓じゃらん版はあっさり。

↓

----

#スサノオ

#オオクニヌシ

#出雲大社

#杵築大社

#神議の地

#神社仏閣

#神社

#国宝

#出雲

#出雲風土記

#出雲神話

#出雲国造家

#記紀

#古事記

#日本書紀

#古事記

#出雲氏

#千家家

#北島家

#オオクニヌシ

#スサノオ

#先代旧事本紀

#スサノオ

#杵築

#熊野大社

#神在月

#島根

#出雲市

#ヤガミヒメ

#大物主神

#オオモノヌシ

#大穴牟遅神

#オオアナムチ

#大己貴命

#オオナムチ

#大穴持命

#オオアナモチ

#大汝命

#オオナムチ

#大名持神

#オオナムチ

#八千矛神

#ヤチホコ

#葦原色許男

#葦原醜男

#アシハラシコオ

#於褒婀娜武智

#オホアナムチ

#国作大己貴

#クニツクリオオムナチ

#大国魂神

#オオクニタマ

#宇都志国玉

#伊和大神

#伊和神社

#スクナヒコ

#美保神社

#コトシロヌシは

#スセリヒメ

#鳥取神

#トトリカミ

#八上姫

#稲佐の浜

#八足門

#脇宮三社

#観祭楼

#東十九社

#釜社

#十九社

#素鵞社

#氏社

#命主社

#大穴持御子神社

#三歳社

#野見宿禰神社

#上宮

#下宮

#大歳社

#因佐神社

#大穴持御子玉江神社

#乙見社

#出雲井社

#阿須伎神社

#阿式社

#高比売命

#タカヒメノミコト

#岐神

#味耜高彦根

#アヂスキタカヒコネ

#万九千神社

#湊社