快慶作三尺阿弥陀「弘法寺/遍明院/東寿院」仏像スーツ?日本三大ねり供養【岡山シリーズ】

快慶作の三尺阿弥陀如来立像を持ち、実際に人がその内部に入り込み、仏と化す「被仏(かぶりぼとけ)」がある寺。

変更履歴

▼HP▼アクセス▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

▽弘法寺

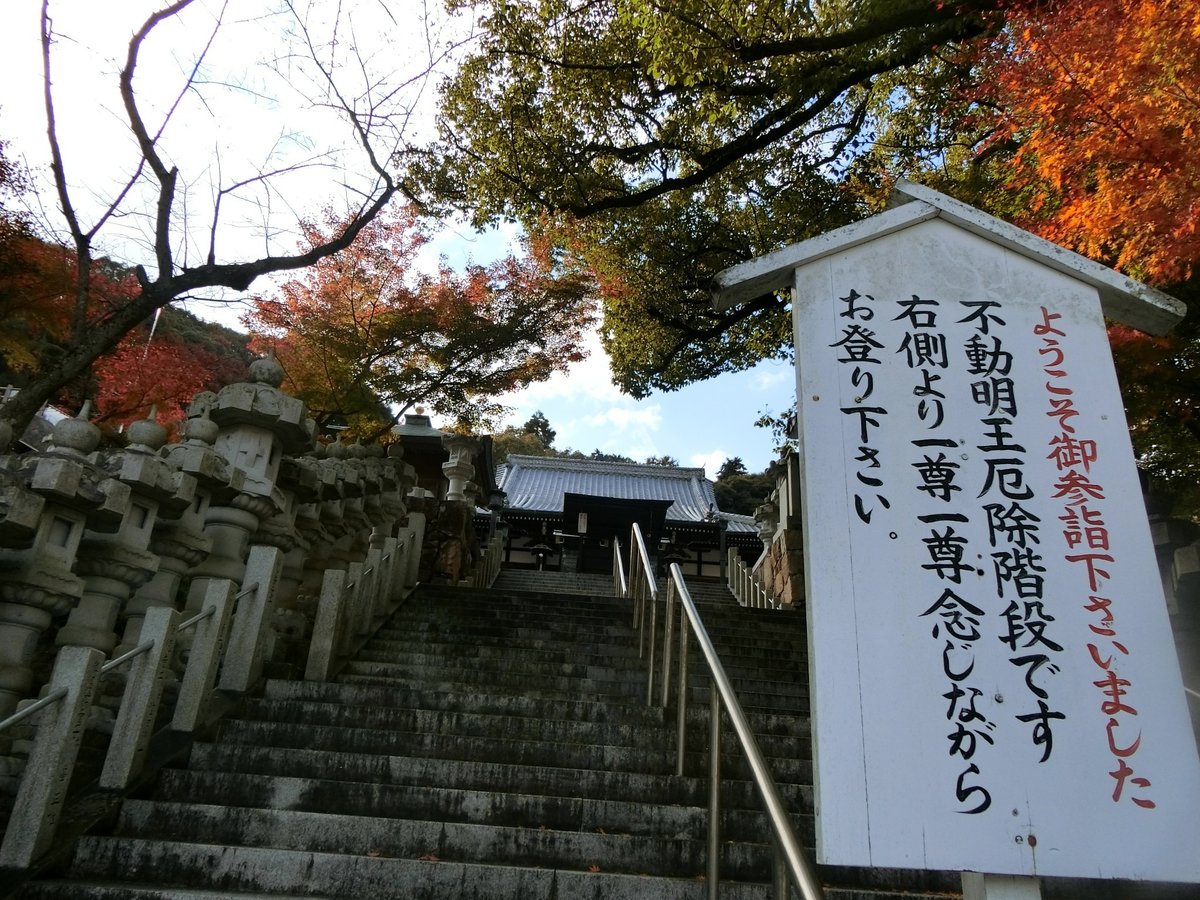

弘法寺は天智天皇によって創建されたと伝えられる古刹

中世には朝廷の祈願所となるなど隆盛した

後醍醐天皇や足利氏関係の文書も伝来しているそうだ

江戸時代には岡山の大名・池田家によって保護された

子院も多くあったが、遍明院と東寿院の2院となっている

本尊は千手観音

1967年に大火に見舞われ、本堂以下、多くの堂塔を失う甚大な被害となった

今は石段と礎石が残るのみで、常行堂、及び千手山の守護神である「山王社」がある

→踟供養と被仏

毎年5月5日の「踟供養(ねりくよう)」で、阿弥陀如来を体現した「被仏」が現れる

踟供養とは、奈良時代に実在したと伝わる中将姫の故事にもとづいた来迎会

菩薩面や地蔵面をつけて仏に仮装した一団が、娑婆にいる中将姫を迎えに行くときを再現したもの

中将姫伝説の本場である奈良県葛城市の當麻持(当麻寺)、御寺などで行われる

踟供養の一行が境内を練り歩いているあいだ、被仏は塔頭・遍明院の本堂で待機している

被仏の像高は197.5センチメートルで、13世紀後半の作

以下を参照ください。

この行事、練供養という名称で日本中に何か所か存在はするのだが、ここ、弘法寺の踟供養は他とは少し様子が異なる。

一般的な練供養とは人間が菩薩の仮面をつけて練り歩くもので、きらびやかな衣装と菩薩の面をまとったその姿は、まるで本物の仏像が歩いてきたかのような不思議な世界が展開される。弘法寺の踟供養も仮面をつけた練行列で、その点はあまり他の練供養と大きな違いはない。

だがしかし、大きく異なるのはこの練行列を「本物の阿弥陀仏の像」が「歩いて」出迎えるのだ! しかもお辞儀までするらしい!

瀬戸内市牛窓町千手の弘法寺で5日、奈良時代の伝説上の尼僧・中将姫(ちゅうじょうひめ)が極楽浄土へ向かう様子を演じる「踟(ねり)供養」(岡山県重要無形民俗文化財)が営まれ、華やかな一行が境内を練り歩いた。

▽遍明院:岡山県瀬戸内市牛窓町千手239

本尊は、平安時代後期作の「五智如来坐像@重文」である

金剛界と大日如来を中心とする五仏の像

この他に、鎌倉時代の絹本着色阿弥陀二十五菩薩来迎図、絹本着色仏涅槃図、足利尊氏が奉納したと伝わる藍韋肩白腹巻、盛光銘の大薙刀という4つの国指定重要文化財がある

鎌倉時代から伝わる「日本三大ねり供養」の地!!平城京古代服を着ての練り歩きや時代祭の練り歩きなど神社仏閣参加式行事好きでもある妻は知っていた寺。ここが違うのは仏像に人間が入るという超斬新な寺であり、妻に聞くと「もちろん知っている」とのこと。常行堂の本尊は丈六「阿弥陀如来坐像」で八角の裳懸座に定印を結んだ結跏趺坐。この寺は天智天皇によって創建されたと伝えられる古刹で、元は天台宗。中世には朝廷の祈願所となるなどし、後醍醐天皇や足利氏関係の文書も伝来しており、大名・池田家によって保護された。かつては、子院を多く持っていたが、現在は、遍明院と東寿院の2院となっている。

2015年ぶり!!東寿院は弘法寺の子院で、本尊は「三尺阿弥陀如来」で、足ほぞに法眼快慶とあり、1211年をあらわす年が書かれている。快慶が法眼の位に登ってまもなくの像である。残念なことは、火災により頭部に後補部分がある。

駐車場にバスあり!!ということは見仏ツアーだ!!時間ロスが多くなるので、避けたいのだがしょうがいない・・。

お堂を覗くと本堂裏の宝物館は順番待ち・・。本堂内を覗いていると寺の人が出てきた。「拝観可能ですか?」と聞くと、本来は予約がいるらしいが、「開いているのでどうぞ!!」とのこと。ラッキー!!写真OKなんや!ラッキー。

本尊は金剛界式大日如来で定朝様式の平安時代の様式だった。ここから鎌倉になると定朝から離れ慶派の祖となる「康慶」が試行錯誤しだす。数年後に奈良・円成寺で運慶作「金剛界式大日如来@国宝」が生まれ、滋賀・石山寺で快慶作「金剛界式大日如来@重文」になっていくんだなと思うと歴史の流れを感じる1品。

寺の人の説明を聞きながら、写真OK!とのこと。

私が気になるのは中尊の「大日如来坐像@重文」、「阿しゃく如来@重文」、「宝生如来坐像@重文」、「阿弥陀如来坐像@重文」、「不空成就如来坐像@重文」の五智如来。大日如来は藤原仏で、脇侍たちと作風が異なるそうな。

大日如来の脇侍に「阿しゃく如来@重文」、「宝生如来坐像@重文」、「阿弥陀如来坐像@重文」、「不空成就如来坐像@重文」が安置されている。東寺(私のNOTE)、西大寺などこの脇侍達は印相から見分けがつかない傾向が高いが、ここは持仏をもっているのでわかりやすい。阿弥陀如来はもちろん持っていないが・・。最後の「不空成就如来坐像@重文」は酒瓶?を持っている??最後に五智如来が揃っている寺は京都・安祥寺(私のNOTE)、東寺、和歌山・高野山金剛三昧院(私のNOTE)、奈良・西大寺(私のNOTE)などで見仏したが、これは初めてだ。

▽弘法寺塔頭「東寿院(東壽院)」:瀬戸内市牛窓町千手196

快慶作「三尺阿弥陀如来立像」を見に行きました。 事前予約が必要のような感じでしたが、台風が来ていたのに京都からわざわざと拝観させていただきました。ん~確かに快慶っぽいがという感じでしたが、拝観後の写真でなんとなく納得しました。

東寿院の本尊は、快慶作の「三尺阿弥陀如来立像」

足ほぞに法眼快慶とあり、また1211年をあらわす年が書かれている

前述の写真の通り、修復しているようで、快慶を見仏している人なら違和感を感じるだろう

この仏像は火災にあっているようで、特に頭部に後補部分があるようだ

顔は当初のものだが、頭頂部や後頭部は補作されている

像内に納入品があり、覚勝という僧が夢想を得て快慶に造仏を依頼したとある

開眼供養の導師は源頼政とともに挙兵し敗死した以仁王の子なので、後白河法皇の孫

納入品中には、法然の高弟などの名前もある

岡山に唯一、快慶作の仏像が安置されている。岡山の旅行で当日に参拝させていただき、参拝時は違和感を感じ、快慶と言えば快慶だが、何か違う気がした。一部、破損し修復されたらしく、それが違和感を感じた理由だった。

▼メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▼旅行記

以降は次を参照

▼セットで行くところ

▼仏像展

2017年:奈良国立博物館「特別展 快慶 日本人を魅了した仏のかたち」

#快慶

#三尺阿弥陀

#弘法寺

#遍明院

#東寿院

#仏像スーツ

#日本三大ねり供養

#岡山シリーズ

#神社仏閣

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#岡山

#岡山シリーズ

#吉備シリーズ

#慶派

#快慶

#運慶快慶

#中将姫伝承

#中将姫

#旅行・おでかけ

#阿弥陀如来

#千手観音

#踟供養

#被仏

#中将姫

#岡山

#瀬戸内市

#五智如来

#盛光銘

#日本三大ねり供養

#法眼快慶

#弘法寺塔頭

#東寿院

#東壽院

#快慶

#日本人を魅了した仏のかたち