京都清水三年坂美術館・村田理如館長のご逝去を悼む

わたしが敬愛しております京都清水三年坂美術館の村田理如(まさゆき)館長が昨年12月12日にご逝去されました。突然の訃報に驚くとともに、誠に残念であり、悲しみにたえません。

清水三年坂美術館の村田館長のことをご存じない方もおられるかもしれませので、簡単にご紹介いたしますと、村田館長は、村田製作所の創業者の次男で元専務であり、1980年代の終わり頃にニューヨークに出張し、たまたまアンティークの店に入り、展示されていた印籠に目がクギづけになり、「この世にこれほど細密で美しい工芸品があったのか」と感動し、それが明治の工芸を集めるきっかけになったそうです。

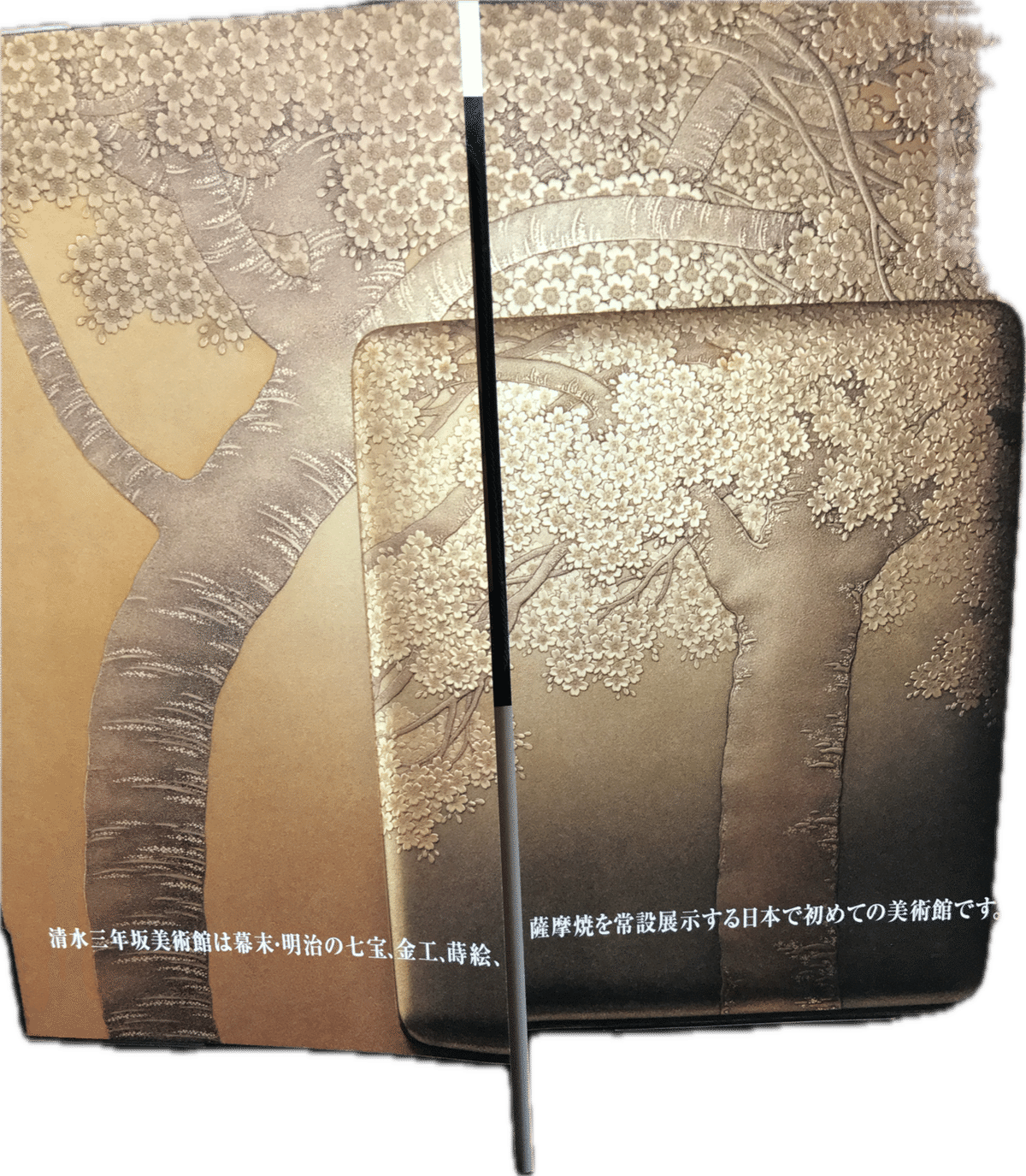

そして一念発起されて2000年に、幕末・明治の京薩摩、七宝、金工、蒔絵を日本で初めて常設展示する美術館として清水三年坂美術館を開設、日本で忘れ去られていた明治の工芸品の芸術的価値を広く再認識させてくれた方であり、また明治工芸の世界一のコレクターでもあり、日本の美術、工芸界の偉大な功労者であります。

わたしと村田館長とのご縁は、2015年10月に清水三年坂美術館で「SATSUMA」展が開催されることになり、その図録に錦光山窯の写真を使いたいと、当時、特別研究員として図録の編集をされていた松原史さんから依頼があったことにはじまります。そのころ、わたしは錦光山窯の関連写真を現京都女子大学教授の前崎信也先生のご指導のもと、立命館大学アートリサーチセンターにアーカイブス化していたのです。

村田館長は、その図録の「はじめに」において「京薩摩最大の窯元である錦光山、大阪薩摩の藪明山、神戸薩摩の司山、精巧山等々は魅力的で個性的な作品を作った窯元である。特に粟田口に窯を構えていた錦光山は明治3年ごろには既に薩摩手の陶器を焼いていたと言われている。明治40年頃には700人余りの職人らを雇う京薩摩最大の窯元であった。また、粟田焼の他の窯元に下請けを頼んでいた事も知られ、その数を含めれば随分多くの人々が錦光山の仕事をしていた事になる。他の地方の窯元を含めても恐らく最大の生産量を誇っていたと思われ、現在、市場で見かける薩摩焼の中でも圧倒的に数が多いのが錦光山である。またその作品が非常にバラエティーに富んでいるのも錦光山の特徴である。それは錦光山が欧米人の需要を生み出す新しい作品を求め、意匠に工夫を凝らした個性的な作品を職人達に作らせていた事を物語るものである。特に七代錦光山宗兵衞(1868ー1927)は、時流を敏感に捕えるセンスを持ち、自ら1900年のパリ万博などに赴いて視察し、帰国後すぐにアール・ヌーヴォー調の作品を発表している。それ以前にも瑠璃地に金彩を施した欧州の王室窯の様式を取り入れた作品や、洋風の花の装飾をあしらったものなど、他の窯には見られない独自の作風が見られる」と簡潔で研ぎ澄まされた文を書かれています。

そんなご縁もありまして、村田館長には、わたしの祖父七代錦光山宗兵衞の評伝であります拙著『京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衞伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて』の帯に「最大の窯元・錦光山の魅力のすべてがここにある」と推薦文を書いていただきました。また拙著の巻末に「SATSUMA」の図録の関連年表の掲載も許してくださったのです。

また、朝日新聞が拙著『京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衞伝』の出版に際して、それを書いたわたしのことを紹介する記事を書いてくれることになり、取材写真を清水三年坂美術館で撮影することになりました。また記事のなかで村田館長は拙著にことよせて「世界を魅了した細密絵付け陶器が京都でつくられていたことを、より多くの人に知ってほしい」と語ってくれています。

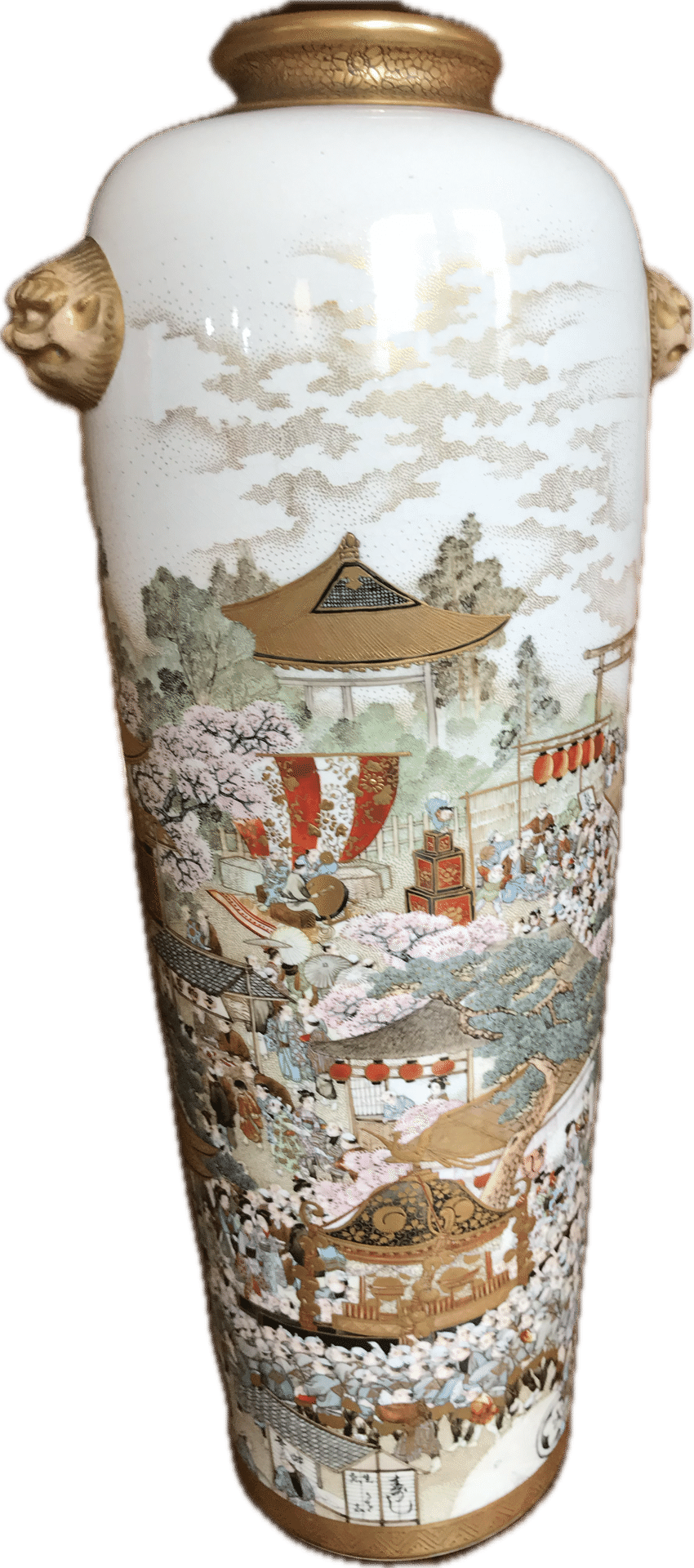

そんな恩義のある村田館長と、2022年8月24日に「祇園びとら、」で日経アートから村田館長の鑑定書付の「祭礼図薩摩花瓶」を購入してくれたわたしの友人とともに楽しくかつ親しくお話を伺えたことは、今となりましては、とても貴重で忘れえぬ思い出となっております。

そのときの村田館長のお話を要約いたしますと、

そもそも明治工芸というものは、開国をせまられた明治新政府が、外国には蒸気機関車があるのに日本にはないことに示されるように、世界の技術水準から日本は大幅に遅れていることに気づき、近代化のためには外貨を稼ぐ必要があることにはじまると言います。

折から、慶応3年(1867)のパリ万博において、幕府だけでなく、佐賀藩および薩摩藩も出品し、薩摩藩の錦手花瓶が評判を呼んだことから、明治新政府は、外貨獲得のために、これまでのシルクだけでなく、陶磁器の輸出を奨励するようになったということです。

薩摩藩は佐賀藩が鍋島焼で収益を上げているのを横目に見て、そのような製品を製造できないかと考えていたようですが、秀吉の朝鮮出兵により強制的に連れて来られた朝鮮の陶工たちのつくるものは、祖国の朝鮮の焼物がどちらかというと地味で、同様な製品をつくってもあまり売れそうもないので、京都におもむかせて金彩色絵を習得させ、色鮮やかな錦手の製品をつくらせるようになったといいます。そうしたこともあり薩摩は、慶応3年のパリ万博に続いて、明治6年(1873)のウイーン万博に大量に出品し、そのなかで沈壽官が出品した薩摩金襴手が好評を得て、すごい高値で売れたそうであります。

こうした状況をいち早く知った京都の錦光山(六代宗兵衛)は、当時、ヨーロッパの王室窯で流行していた瑠璃地のロイヤルブルーに金彩の模様を施した作品など最新の欧米の動きや欧米人の好みをよく研究したといいます。当時では大変珍しかった大卒の社員を5~6名雇い、ドイツのマイセン窯の作品と比べて、どこが長所でどこが短所かを調べたそうであります。こうして京薩摩といわれる製品で大儲けした錦光山は、次第に大規模な製陶所となり、絵師を大量に雇い、敷地内にいくつも工房をつくり、最盛期には年間30万個の製品を輸出するまでになり、大変な高収益を上げるようになっていったそうであります。

村田館長さまのお話によりますと、こうした状況のなかで、明治天皇は明治工芸がお好きで、また幕藩体制の崩壊により徳川家に代わって、天皇家の財政基盤が潤沢になっていたこともあり、明治工芸をふんだんにプレゼントされていたそうであります。村田館長さまのお話では、明治天皇および皇室でも錦光山の食器を使われていたのではないかとのことであります。

さらに、村田館長のお話では、京都国立近代美術館の方から清水三年坂美術館所蔵の明治工芸作品を譲ってほしいという話が5年ほど前にあり、200点ほど譲ったというお話でありました。そのなかの5点は錦光山の作品だということです。

なお、2018年8月4日にテレビ東京の「美の巨人たち」で放映された「明治と現代の超絶技巧対決」の第一回の「京薩摩」で取り上げられた七代錦光山宗兵衞の「花見図花瓶」は清水三年坂美術館蔵として残っているとのことでした。

そのときのエピソードですが、会食後、村田館長が携帯電話を忘れていることに気づい、慌ててあとを追ったのですが、見当たらずに仕方なく、店に帰って来ますと、ちょうど村田館長がタクシーで戻って来て、無事にお渡しできたことも懐かしく思い出されます。

また祇園と言えば、村田館長は地元京都の有力者でもありましたので、人から頼まれて花見小路の料亭『津田楼』を経営されており、美しい器で京料理を食べられると評判であります。

なお、村田館長の著書「清水三年坂美術館村田理如コレクション 明治工芸入門」(宝満堂刊)は京薩摩だけでなく、漆工、金工、七宝、彫刻、印籠、刀装具・拵、刺繡絵画を網羅した素晴らしい本だと思いますので、紹介させていただきます。

最後に大変お世話になりました村田理如館長さまにあらためて感謝の意を捧げるとともに、心よりご冥福をお祈りいたすます。

安らかにお眠りください。

本当にどうもありがとうございました。

○©錦光山和雄 All Rights Reserved

#村田理如 #清水三年坂美術館 #村田製作所 #明治工芸

#超絶技巧 #京焼 #粟田焼 #薩摩焼 #京薩摩 #大阪薩摩

#窯元 #錦光山宗兵衛 #錦光山宗兵衛伝 #藪明山 #司山

#精巧山 #金工 #七宝 #蒔絵 #印籠 #刀装具 #拵

#刺繡絵画 #前崎信也 #松原史 #立命館大学アートリサーチセンター

#京都国立近代美術館 #京都女子大学 #テレビ東京 #美の巨人たち

#花見図花瓶 #祭礼図薩摩花瓶 #日経アート #錦光山和雄

#焼物 #陶芸 #SATSUMA #津田楼 #花見小路 #朝日新聞

#明治工芸入門 #宝満堂 #祇園びとら #沈壽官 #アールヌーヴォー

いいなと思ったら応援しよう!