密教とアーユルヴーダ

釈迦は、呼吸法も説いています。

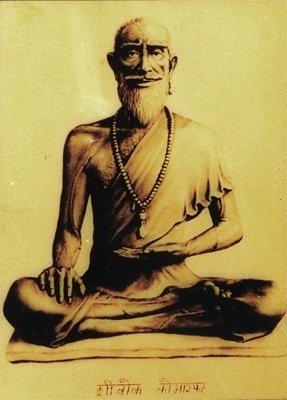

ヨーガ修行です。

私は、高校生で仏教や密教をやる前に、

中学生から、神道、仙道、カバラなどの修行法もしてきたんで

独自の呼吸法も考えて修行してきました。

👳

アーユルヴーダから見ていくと、ブッタの主治医のジーヴァカと仏教の強い繋がりやインド密教がわかってきましたよ。

今の仏教は、医療や科学などではなく、心の学問や修行だけになってしまったように思います。

古代インドのナーランダ僧院はグプタ朝時代に設立され、仏教徒・非仏教徒の両方を含む、多くのインド人やジャワ人の後援者に支えられていた。約750年にわたり、その教授陣には大乗仏教の最も尊敬される学者たちが在籍した。ナーランダ大乗仏教では、ヨーガカラやサルヴァスチバーダなどの6つの主要な仏教宗派・哲学、ヒンドゥー教ヴェーダとその6つの哲学、さらには文法、医学、論理、数学などの科目を教えていた。

また7世紀には中国からの巡礼者が来訪し、玄奘三蔵は657冊のサンスクリット語仏典を、義浄は400冊のサンスクリット語仏典を持ち帰り、それらの仏典は東アジアの仏教に大きな影響を与えた。

👳

この独自の古式タイマッサージ施術法のルーツは、およそ2500年前にさかのぼると考えられている。タイではシバカゴーマラバット「Javika Kumar Baccha」として知られるブッダの主治医によって、タイに導入されたと信じられている。仏教の伝来と共に伝来し、タイの寺院で発展した。

インド密教は体の苦を無くす、学問や修行があります。

ヨーガ修行であり、アーユルヴーダです。

最初の呼吸法、クンバカ(止息法)は特に重要である。これは、臍まで深く息を吸い込んだ状態を可能な限り保持するというものである。クンバカは内火(トゥンモ)においても行われる。ツォンカパによれば、これら六つの呼吸法は中空の瞑想とともに行う。この呼吸法を行うことで喜びを感じることができ、また、ナーローパの六法の実践に由来する身体中のルン(風)の流れの変化によって生じうる、身体へのダメージを予防する。関連する修行法としては、身体が透明であることを視覚的に捉える方法がある。曰く、「ここにおいて、身体と脈管(ナディー(英語版))は完全に透き通り、光り輝いているように見える」。この方法は、緊張を解きほぐし、微細な脈管にしなやかさを与える。ツォンカパはこれについて、次のように説く。

前行と同様、自身を曼荼羅の仏として観想することから始める。ここにおいて特別なのは、身体、その頭頂から足裏までを、物質的な実体が無い、光に満ちた透明な風船であるかのように専心することである。……ここにおいて、身体は、全く実体を欠いた状態で捉えられ、空に浮かぶ虹のように心の中に現れる。

内的火

中央脈管と左右の脈管、それらの脈管に絡みつく五つのチャクラについて解きあらわす医学タンカ 『四部医典タンカ』より

内的火(または内火、トゥンモgtum mo、梵:chandali、直訳すると「激しい、熱い、野蛮な女」)の修行は、残り六つの修法の基礎であり、六法の初めである。この修法は、「微細身(英語版)」、「脈管(ナディー(英語版))」、「風(ルン、またはヴァーユ)」、「粒滴(ティクレ(英語版)、またはビンドゥ)」、「脈輪(コルロ、またはチャクラ)」に働きかける。内的火によって「風」が「中央脈管」(アヴァドゥーティ)に導かれることによって、四段階の歓喜が生じ、修行者は楽空無別の智慧、すなわち空の悟りを得る

👳

釈迦はインド哲学者、心や魂の修行でしたが

教団には、バラモン教だった弟子やアーユルヴェーダの弟子がいて

そういう先生が教団で教えたり、民間で活躍したのではないかと思います。

釈迦の弟子を調べてきてそう思いました。

釈迦は、祈祷もアーユルヴェーダも知らないから、知ったかぶりしなかった。

インド仏教大学の流れの今のチベット仏教大学を見ると、いろいろな分野の学問を教えますが、僧侶として最後まで残るのは才能あるごく少数。

多くは、医者や職人などになります。

古代インド仏教大学も釈迦教団も同じようだったのでは?

阿羅漢までになるのが少ない。

インドの瞑想は、輪廻の修行と宗教者の修行で教義ができています。

釈迦も輪廻や神を、信じて修行や教義を作ったと思っています。

釈迦が滅して、その後の解釈がいろいろでてきたと思っています。

Wikipedia参照