#94『 読みたいことを、書けばいい。』読後に実践したこと

青年失業家・田中泰延さんの著書『読みたいことを、書けばいい。』(ダイヤモンド社)を先日購入しました。

「#読みたいことを書けばいい」というハッシュタグを検索すると、読んだ方の感想がたくさん出てくる話題の本です。

わたしも読み終わったときはなにか書きたい思いに駆られました。でも先日行ってきたトークイベントでご本人を目の前にしても感想らしい感想を言えずじまいだったし、たぶん思うところはたくさんあってもひとに伝える言葉に置き換えるのには時間がかかる気がする。そういうことに気づく本です。

ちなみに、田中さんは著書の中で

「本は、よさそうと思えば読んでみればいいだけなので、くどくどと書評じみたことはせず、紹介するに留めようと思う。」

と書いているので、「めっちゃおもしろいよ!ぜひおすすめ」という紹介に留めておきます。あと田中さんの言葉を借りて、「購入することが大切」というのも付け加えておきます。

あ、でもAmazonレビューを見るとわかると思いますが、読者を選ぶ本かもしれません。

わたしの感覚では、コスパという判断基準に侵食されているひとには合わないような気がします。

という紹介だけで終わるのはわたしが物足りないので、感想は書けないけどこの本を読んで実践したことを紹介します。

それは「調べること」を見直しました。

田中さんは著書の中で

「物書きは調べることが9割9分5厘6毛」

と書いています。

書くという行為において最も重要なのはファクト、まず調べ、そして調べた9割を棄て、残った1割を書いた中のさらに1割に筆者の思いを書くのだ、と。

あぁ、耳が痛い。

スタジオのサイトに掲載している記事や動画を作る過程で必要なことはそれなりに調べているつもりですが、毎回そこまで徹底した気持ちを、まず、持っていなかった。

と反省の一方、「9割9分5厘6毛」はわりと正確な数字かもなという気もします。

たとえばこちらの記事は自分が教えるときのメモという感覚で記事を書き、動画を作りました。

ノウハウ系の記事なので、田中さんの定義する「随筆」とは少し異なるかもだけど自分向けに書いたものでもあります。

しかし意外にもわりと検索されて良く読まれているし、動画もスタジオのチャンネルの中では高評価の数が一番多いんですよね。

この記事や動画を作ることそのものの時間(手を動かしていた時間)はだいたい8時間くらいなので、それを(1-0.9956)で割ると計算上は約1800時間くらい調べていたことになっています。

いや、さすがにそんなにないか、と最初は思ったけど、調べるという行為に自分の経験も入れて考えれば、まぁたしかにいろんなお客さんを見たりしながらトレーニングを工夫しているわけだし、積み重ねたらそれくらいはかかっているだろうな・・。

たぶん、ふだんから疑問に思って調べたことやトライ&エラーをしているからこそ、スっと作れたようにも思います。

ちょっと話が逸れましたが「長く時間かけてきたこと、調べていたことはそれなりに実になる」ということを自分自身で実感しているので、改めて”調べる”に重きを置こうと思いました。

で、調べ方。

わたしが今までやっていた方法は、ググる、大手の書店や専門書を扱う本屋に行って見つける、図書館で検索する、くらいでした。

正直なところ、ちゃんとした”調べ方”を知らなかったです。

でも『読みたいことを、書けばいい。』には、「この図書館で調べたらいいよ!」という情報がしっかりたくさん書いてあります。めちゃくちゃ参考になります。

「図書館の紹介かよ」と思った方、ふだん利用されている図書館が5つくらいあってそれぞれの特長と蔵書数などを把握されているのであればここから先は読む必要はないです。でも『読みたいことを、書けばいい。』はおもしろいのでぜひ手に取ってみてください!

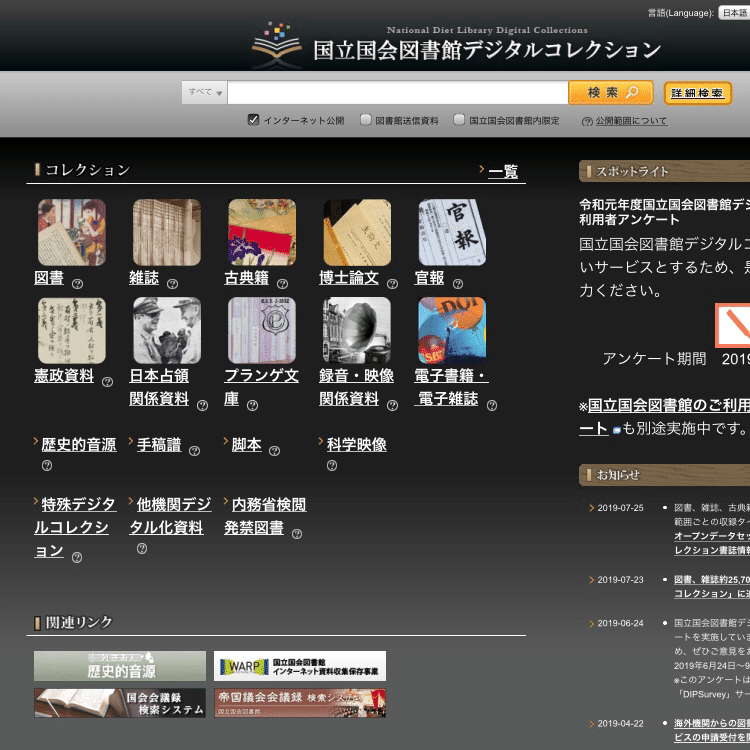

著書を読むまでは近所の図書館しか利用したことないし、著書に書かれているような国立国会図書館に行ってまで・・という気持ちがどこかにありました。なんとなんくハードルも高いし。

でもモノは試しとにアクセス。

次の記事や動画で調べようとしている単語を入れて検索をかけるとかなりの蔵書が出てくる!

しかもタイトルだけじゃなく目次のほか、事細かな書籍情報、モノによってはかなり古い資料までデジタル化されているし、ネット上で閲覧可能なものある。

どんな書物を手に取ればいいのか事前にわかるのはとても便利で時間の節約にもなります。

図書館に直接行こうかと思ったのですが、なんと「遠隔複写」というコピーを依頼できるサービスがあるようなので申し込んでみました。

そして申込みから1週間以内で届く、早い!

しかもキレイに包装されているし、複写した書籍情報が資料ごとに一つひとつメモとして添付されている!すごい!

このメモ、引用資料として記載するときにめちゃくちゃ役立つメモです。もう、そのまま書けばいいだけ。

几帳面さにかけるわたしにとっては、自分で図書館に行ってコピーを依頼するよりよっぽどキレイにまとめてメモまでついてくるので便利すぎる!

ちなみにコピー料金は1枚あたり23円(B4・A4)、郵送料金は重さと宛先によりますが、80枚前後で東京の住所の場合は500円くらいです。

ということで、しっかり調べたいときはもはやググったりせずに国立国会図書館ページに直行しています。関連する用語も知れるし、それをさらに深堀りする機会になるし。なんていうか、辞書を引いているような感覚になりますね。

一つ調べると知らないことにぶち当たり、またそれを調べて・・という繰り返しをしていくことで、当初想定していなかった視点で考えられるというか。「調べることが9割9分5厘6毛」の意味はそういうことなんだと思います。

わたしは元々、なにかを書いて表現することは嫌ではないですがすごい好きというほどでもありません。仕事上、必要に迫られて書いているわけですが書けるときとそうでないときの波もあるし、下書きモードに溜まったままの文章がたくさんあります。このnoteも久しぶりの公開です。

そしてそんな状況に拍車をかけるように、『読みたいことを、書けばいい。』を読むとますます書けない気持ちになります。そして書けません。けど、ちゃんとしたものを書きたくなる。書けるかどうかはともかく、せめてそういう努力をするようになります。

もしかしたら、書かねばならないひとにはとても良い本なのかもしれません。

ちなみに先日行ってきた刊行記念トークイベントでサインをいただきました!

10年前にタイムスリップしてたw

いいなと思ったら応援しよう!