ユングの夢分析を深層意味論で読む -パウリの夢にあらわれるマンダラ状のパターン(パウリの夢 17〜22)

神話の語りや夢のビジョンは、人間の心の「深層」の同じところから立ち上ってくるようである。

神話や夢のビジョンにおいて展開する不思議な世界は、心の「深層」の脈動から立ち昇る振動のパターンが、表層意識の一番底・感覚印象の記憶の束に投射されたときに、そこに浮かび上がるパターンである。マンダラもまた、その写像されたパターンのひとつの姿である。

C.G.ユングは密教経典の言葉と、錬金術の文献の言葉を比較しながら、次のように述べている。

私たちは人間の精神がともとどのように創造されたのかを知らねばなりません。これは、精神の比較解剖学だと言えるでしょう。 実際の比較解剖学では、生物学的な祖先のことを知らずに、その形態を理解することはできません。 同じように、私たちが無意識の心を理解しようとするのならば、その歴史を知らねばならず、したがって人間の精神の初期の働き方まで遡らねばならないのです。そこに夢の中で遭遇するような、あらゆる形態が見つけられることになるでしょう。

この一文は『ヨーガと瞑想の心理学』という、ユングによる講義・セミナーの記録に掲載されている。『ヨーガと瞑想の心理学』ではかのユングが法身や阿字、如来や金剛についてとても楽しそうに講義している様子をかいまみることができるので、とてもおもしろい。妄言と言われるかもしれないが、ユングとレヴィ=ストロースは仏教で共鳴していると言いたくなる。

ちなみに、レヴィ=ストロースの仏教観については『悲しき熱帯』の最後の方に書かれている。これについては中沢新一氏が『構造の奥』にもくわしく論じておられるのでご参考どうぞ。

心の「深層」の脈動にはいろいろなパターンがあると考えられるが、その中で、もっとも調和のとれた、つまり美しい共鳴音を奏でるように安定した共鳴状態をなす脈動が、意識の一番底に像を浮かび上がらせたものがマンダラ状のパターンである。

マンダラ状のひとつの円周上に均等に配置された東西南北四つの極。神話においてこれが浮かび上がる様子をレヴィ=ストロース氏の『神話論理』で読むことができる。

マンダラ、四

さてここで「人間の精神の初期の働き方」から現れる「形態」、「夢の中で遭遇するような」形態のひとつが「四」である。四極を分離しつつも結びつけるマンダラである。

マンダラというのは大概、円とそれに接する正方形からなる。

正方形ゆえにおのずから四項・四極が際立ち、そしてその四項の中間に配される中間項四つが浮かび上がり、合わせた八項関係を描く。

四項、八項と書いたが、直ちに訂正しておこう。

ここで「項」と言ったのは方便である。

項は、人間からみるとなにか固まったものに見えるという意味で仮にそう呼んでみているが、どちらかと言えば動き、脈動、振動、振幅を振る…、行ったり来たり、という感じの述語的な様相である。

つまり項は「もの」ではないが、波紋状のパターンが「もの」のように見えるような気がする、といったニュアンスで、述語的様相が反復して同じような振動を描くが故に、振幅の最大値と最小値が繰り返し同じポジションに再現されるような具合にして、主語的様相を呈するのである。

「ある」と「なる」

「もの」と「こと」

「主語」と「述語」

これらの対立でいえば、「なるーこと」「述語」の様相で、ユングによる夢分析を再読してみるとおもしろい。

*

夢の登場人物を背景に溶かして、動きの残響をききとる

夢の登場人物たちの動き回り方・距離感の伸び縮みに注目しよう。

夢といえば、しばしば登場人物がある。

登場するあれこれの登場人物たちを、彼ら彼女らは人物像であるが故に当然のように主語の位置に据えられて報告される(つまり夢を見た者・夢見手が分析者に対して報告する場合に、「帽子を深く被った女性が・・」などという具合に語らざるをえない=言語化せざるを得ないのであるが、これが実は述語的様相の残像が共鳴して主語的様相を呈しているのだ、と読んでみたい。

訳のわからないことを書いていると思われるだろうが、要するに、「何が」ではなく「どう動いているか」に注目をしてみよう、という話である。

この動きは、夢の中で、自/他の距離感が伸び縮みするような経験として現れる場合もある。

例えば、夢において、四人の(もちろんこの四人がもっと多くに分かれてもいいし、そのうちの幾人かが省略されてもいい)登場人物が喧嘩したり仲良くなったり、分離したり結合したりを繰り返すようなことである。

* *

上記のような観点から実際の夢の記録を、読み直してみよう。

実は私と研究仲間の見た夢を密かに記録して集めているのであるが、まずは先行研究において分析されている資料を再検討するところから始めたい。即ち、ユングによるパウリの夢の分析である。

ユングによる夢分析の事例のひとつに、ユングのクライアントであったノーベル賞物理学者ヴォルフガング・パウリの一連の夢に関するものがある。詳細はユングの著書『心理学と錬金術I』などで読むことができる。

ここで、ユングが『心理学と錬金術I』で分析しているパウリの夢を、改めて深層意味論の観点から、つまりマンダラを発生させる対立関係の対立関係の対立関係を伸び縮みさせる述語的な様相に注目して読み直してみたい。

『心理学と錬金術I』で紹介されている一連のパウリの夢1〜16については前の記事で先に読み直しているので参考になさってください。

今回は続き、第17番目のビジョンからみていきます。

遠方からの接近、対象化

第17のビジョン 夢

長い散歩。夢見者は道端に青い花を見つける。

青い花はマンダラである。

ユングはこの夢について、次のように書いている。

しかし夢見者は目下のところまだ次の事実には全然気づいていない。この花にはかつては太陽の黄金の輝きがそなわっていたのであって、それゆえこの清純な花は遙かに溯ってあの忌わしい錬金術に、あの異教的・瀆神的な 「太陽化」に結びつくものであるという事実がそれである。「錬金術の黄金の花」(図30参照)はつまり、場合によっては青い花、すなわち「両性具有のサファイア色の花」でもあったのである。

マンダラは最終的には、つまり「個性化」と呼ばれる状態に達すると、「自我」が円周上にあり、自我と自我からみて45度、90度、135度の位置に、主要な四つの心理的機能が配置されたような形になる。即ち、感覚、思考、感情、直感の四機能である。

この四機能が入れ替わり立ち替わり意識的な自我の位置に収まることで、私たちの心は、感覚に没頭したり、思考したり、感情に流されたりする訳であるが、しばしば、これら四機能のうちのどれか一つだけが、いつも自我意識の位置に収まりっぱなしになる、ということがある。こうなると、残りの三つの機能は無意識の方へ隠されたままになり、うまく意識の表層に出現することができなくなる。こうしたときに、この表層に対する深層、意識に対する無意識の側に追われた心理的機能が、それを象徴する謎めいた、時に疎遠で意識的自我にとっては嫌悪を感じるような他者の姿をとって、夢やビジョンのなかに登場する。

しかし、この謎めいた他者もまた、自我以外の、表層意識に表面化することを禁じられた三つの心理的機能のいずれかである。それらは自我に対して劣勢であり、意識化されず、無意識に隠されていたものたちである。

この三者と自我の四つが一つの円周上に均等に配置され、お互いにお互いの存在を意識し合いながら、付かず離れず、補い合いあいつつ表層意識のポジションを交代しあえるようになると、人の心は重荷を下ろしたようになる。

●

○ ●

●

上の引用にある両性具有というのは、男でもあり女でもある(男でもなく女でもない)ということであり、経験的にはどちらか一方であることを選ばざるを得ないような対立する二極をひとつに結合したあり方である。

この対立する、分離する傾向にある二極を別々のまま一つに結びつけた状態とは、即ち○と●がワンセットになって、等距離を保ちながら、つはずななれずの状態で運動している(円環上を回転している)という事態の象徴になる。

この夢ではマンダラの全貌がすでに見え始めてはいるのであるが、これを見ている自我は、花の外部にいるし(花弁のひとつになっているわけではない)、この花に至るまでに「長い散歩」で、遠く離れていた距離を縮めて接近するという述語的様相にある。端的に自我はまだ、調和から離れている。

次の夢(18)である。

対象としての分離から、

マンダラ状の結合へ向けて

第18のビジョン 夢

一人の男が掌に数枚の金貨をのせて夢見者に差出す。

しかし夢見者は怒ってそれを床に投げつける。

そしてすぐその後で、この行為を深く後悔する。

それから、仕切られた場所で見世物演芸(Variétévorstel- lung[原義は雑多なものの上演〕)が行われている。

金貨、つまり輝く円形のものたちは、マンダラをばらばらにしたものと言えるだろうか。マンダラはフラクタル構造であるから、バラバラになった「部分」がそれぞれ完璧な円環性をもっていても不思議はない。金剛界曼荼羅の一部を取り出したような具合に。

夢見者・自我は、このばらばらの円たちを床に投げつけ、さらにバラバラにする。この怒る、投げつける、という分離的な述語相に注目しよう。

投げつけることができるためには、コインは自我の掌の中にあったはずである。つまり自我とコインは手の中に握るという様相ではじめは結合していたのであるが、これを投げ出すことにより激しく分離に転じたのである。

しかし見栄えのしない雑多な状態にある「あるがままの gegeben」 [原義は与えられた」人間が投げ捨てられるならば、それら雑多なものの統合も、つまり個我化も不可能になる。これは精神的な死である。

しかし、すぐに自我は後悔し、その後何故か、「仕切られた場所」に入り、そこで「雑多なもの」たちに接近する。

コインを投げることと、サーカスのテントのような場所の中に入り込むことは、表層意識の日常的分節でいえば全く関係のない別々のイベントのように思われるので、なぜこの二つの出来事が連鎖するのか、まったく理解困難であるが、しかしマンダラ状のパターンが脈動しながら伸び縮みしている動きに、経験の記憶の断片が絡め取られて並んでいくと考えれば、コイン投げからサーカステントへの参入とは連鎖して当然ということになる。

つまり、分離したのバラバラなものたちに、改めて接近するという動きを見せるのである。分離から結合へ。しかもその接近が、ある場所の中で行われる。この場所が円形のテントのようなものか、四角形の空間なのかはよくわからないが、いずれにしても、バラバラなものたち(金貨たち)をその中に並べることができるような場が開かれ、しかもその中に、自我が入り込んだのである。バラバラにした曼荼羅の「部分」を集めて、大きなマンダラになるように振動をかけなおす。

*

主体(握る者)と対象(握られる物)の二者関係という様相で結合していたところから一旦分離し(主体と対象の関係はそもそも分離しているとも言える)、あらためて接近する。「仕切られた場所」の中で、ある距離を保って対峙する形で、分離しながらも結合しようとする。同じ場所の中に(上に)いると言う点で自我とバラバラのものたちは「同じ」ものとなっていると同時に、あくまでも距離をとって、別々に離れている。しかしここには単なる二項対立関係とは異なる関係の構造が浮かび上がり始めており、自我はその中に入り込んでいる。

ユングは次のように書いている。

つまり5の夢では蛇が夢見者を守護する魔法の円を描き、それによって禁制の領域、すなわち一種の聖域を作り出しているのである。この18の夢でも同じような状況の下で同じように聖域の象徴が現れる。聖域はここでは見世物演芸の行われる仕切られた場所という形をとって、「多くの人々」を雑多なものの統一としての見世物演芸の下に、すなわち一つの統一的行動の下に集めている。

ここで5の夢とは以下のものである。

第5のビジョン 幻覚像

一匹の蛇が夢見者の周りにぐるりと円を描いている。

夢見者は樹木さながら地面に根が生えたように突立っている

5の夢と18の夢、どちらでも囲われた領域(聖域)が作られている。

そして自我・夢見者はその囲われた領域の中に入っている。

5の方では、この「囲い」全体が一匹の蛇という、どちらかといえば均一の様相になっていたものが、18になると、もっといろいろ、雑多な登場人物たちが隠れてざわざわと動き回っている気配が感じられてくる。それは「何である」「へびである」などとはっきりと言えることではない、なんとも言えない雑多さである。

次の夢である。

変容、変容、変容

**

第19のビジョン 幻覚像

一個の髑髏。夢見者はそれを蹴とばそうとする。

だができない。

頭蓋は次第に赤い球に変ってゆき、それから光を放つ女性の首となる。

述語に注目しよう。「蹴飛ばそうとするが、できない」「次第に…かわってゆく」「光を放つ」「首に、なる」。

髑髏とか火の玉とか女性の首という主語的、Δ的なものに思わず目を奪われるが、そこをあえて眺めておくだけにして(この主語的なものたちを、他の何らかのΔたちの線形配列にいかにして置き換えるべきか、といった思考を走らせることなく)、述語の相、それも二項が結合したり分離したり、結合するでもなく分離するでもなく振動したり、同じでありながら異なったり、異なりながらも同じであったりする、という相に注目しよう。

蹴飛ばそうとするとうのは、分離しよう、遠ざけよう、ということであるが、「できない」。

そして髑髏は、髑髏でもあるが、赤い球でもあり、赤い球でもあるが女性の首でもあり、それは首でありながら、光を放つ。もう「それがなにであるか」と一つの名詞を貼り付けて留めることなどできない感じである。

この「首」の出現はただちに次のビジョンに連なる。

アニマ ー 自我

第20のビジョン 幻覚像

一つの球体 Globusがある。

その上に一人の見知らぬ女性が立って、太陽を拝んでいる。

女性の首として現れた脈動の極が、はっきりと女性の姿、立ち上がった全身像としての女性になる。しかもその女性は「球体」の上に立ち、そして「太陽」という第二の球体を拝んでいる。拝むということはつまり、拝むものと拝まれるものとのあいだに距離を分離しつつ、視覚、目によって、ひとつにつながる、ということである。

球体(女性がその上に立つ)

夢見者(自我) * 見知らぬ女性

太陽

ここでついに、マンダラ状のパターンの四極がはっきりと際立つ。

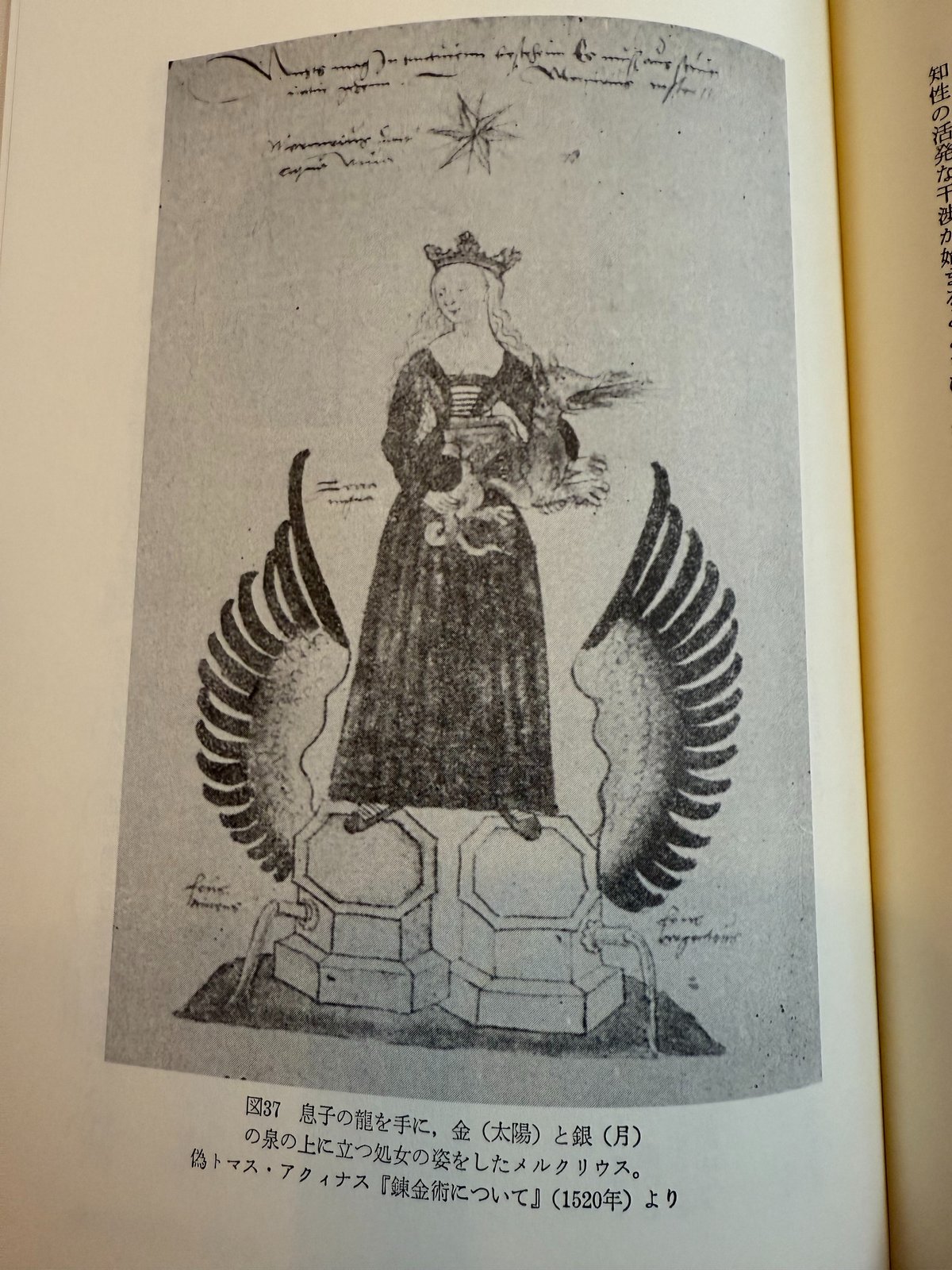

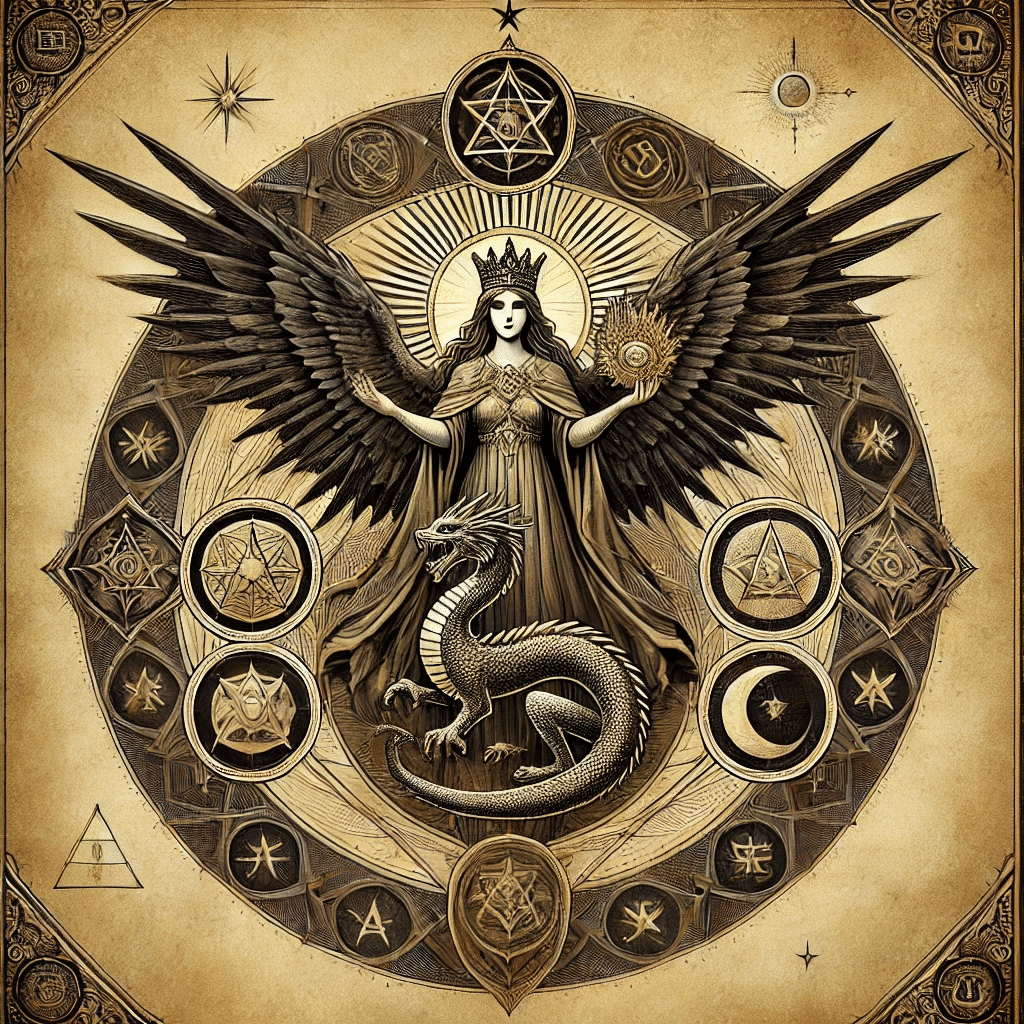

ちなみに、この夢に関連して、ユングは下記の図像を紹介している。

この絵のタイトルが「太陽と月の結合」というのがおもしろい。

太陽と月が分離しつつも結合し、マンダラ状の円環を描くようになる、ということについて、レヴィ=ストロース氏が神話分析を通じて論じている。

ここでひとつ、ユングは重要なことを書いている。

ところで夢見者は、以上説明したすべての事柄に意識的には全然気づいていないということをここではっきり言っておくのも無駄ではあるまい。

つまりこれはパウリが、「四人の登場人物が分離したり結合したりする物語を考えましょう」などと企図して考えたお話しではないのである。

+ +

次のビジョンではこの夢見者(自我)と対峙する「女性」が、ひとりではなく、複数に分かれて、いや、波紋がエコーを描くように、厚みをもつ。

第22のビジョン 幻覚像

夢見者はミンフたちに取り囲まれている。

一つの声が「あら私たちはいつだって居たんですよ。あなたが私たちに気づかなかっただけですわ」と言うのが聞こえる。

そしてこの女性たち(ミンフたち)は、面白いことを夢見者の自我に対していう。「いつだって一緒にいた」が、「あなたが気づいていなかった」と。まるで弘法大師が密教の「密」について論じるときのようである。

ひとつの結合していたのに、気づいていなかったので分離しているのと変わらないようになっていた。分離と結合の分離したり結合したり、という様相が際立つ。

マンダラの四極を調停する

さて、次のビジョンである。

第22のビジョン 幻覚像

原始林の中。一頭の象が威嚇するような様子をしている。

それから棍棒を 「持った大きな類人猿、あるいは熊ないし穴居人と思しきものが現れ、夢見者に襲いかかろうとする。

突然「尖り鬚」が出てきて襲いかかろうとしているものを凝っと見つめると、それはその視線で呪縛されてしまう。

しかし夢見者は不安でたまらない。

「すべては光によって支配されなければならない」という声が聞こえる。

四つのアクターが登場する。それぞれの述語的様相をみてみよう。

象:威嚇してくる。

類人猿?熊?:襲いかかってくる

尖り髭:類人猿?熊を「凝視する」ことで「呪縛」する。

夢見者:不安

象は夢見者を威嚇する。つまり一定の距離を保って分離しながらも対峙しあい(結合し)、そしてその距離が一挙に縮まるか開くか、どちらかよくわからないが象と夢見者の間の距離が大きく変化する(伸び縮みする)気配に満ちている。

そして「類人猿・熊」は、夢見者に襲いかかってくる。つまり距離が開いていたところを一挙に詰めて、接近してくるのである。大変なことである。

このままでは夢見者は類人猿・熊に棍棒で殴られることになるのだが(こわい)、すかさず「尖り髭」が出てくる。この「尖り髭」は、前回の記事で読み直した「第14のビジョン」に登場した、夢見者の執事か秘書のような、つまり夢見者とは別の人格であるが、しかし夢見者を助け、協力して何かを成し遂げようとする者である。

第14のビジョン 夢

夢見者はアメリカにいて、尖り髭をはやした男を一人雇いたいと思い、探している。聞くところによれ ば、誰もがそのような雇人を一人使っているということである。

この尖り髭が、眼力でもって類人猿?熊?の動きを止めて、夢見者との間の距離を一定に定めるのである。こうして、四者の間に付かず離れずの、対立しつつも過度に結合することなく、またバラバラに分離してしまうのでもない、睨み合い、呪縛し合う、四極の関係が浮かび上がる。

象

類人猿?熊? * 尖り髭

夢見者

そしてその時に、「すべては光によって支配されなければならない」との声が聞こえてくるのである。この調和のとれた「四」、四項が同一の円周上に等距離に配置されるような状態こそが「支配された」、つまりひとつに統一され、まとめられた状態であろう。

この次のビジョンから、『心理学と錬金術1』は「第三章 マンダラ象徴」、夢に登場するマンダラ状のパターンの分析へと進む。

* *

ユングは『心理学と錬金術1』のこのくだりで次の図を紹介している。

メルクリウスの両手両足(四本)の「動き」(述語的様相)に注目してみよう。右足は「金の泉」を、左足は「銀の泉」を踏んでいる。

つまりしっかりと結合している。

そして両手は、「息子」である龍を抱き抱えている。

ちなみに、このメルクリウスは処女であるということなので、つまりこの親子は、経験的感覚的な意味での親/子とは異なる親/子、つまり”親子であるが親子でない”といった在り方をしている。それは二元的にこちらかあちらか、といった分別をできるようなものではない関係である。

密教のマンダラ、胎蔵曼荼羅や金剛界曼荼羅に慣れ親しんだ目から見ると、この錬金術の絵はマンダラには見えないかもしれないが、しかし四即一一即四を分けつつ繋ぎ繋ぎつつ分ける動きを動かしている様相をビジュアライズしているという点ではまぎれもなくマンダラなのである。

同じくユングはメキシコの文明が残した「マンダラ」の図を紹介している。

こちらは暦ということで、それぞれの時期を表現すると思われる記号がぎっしりと詰まっているが、全体として二重の四項関係、八項関係がクリアーに浮かび上がっている。

さらにユングはチベット密教のマンダラも紹介している。

++

ここでユングは、マンダラについて、自らがヒアリングしたチベット密教の僧侶の話を紹介している。

私は一九三八年に、ダージリン近郊のブティア・ブスティ僧院でラマ僧であるリンダム・ゴームチェーンとい う名の僧院長と、マンダラ(キルコール・khilkor)について話し会う機会を得た。彼はマンダラを次のように説明した。マンダラとは「ミグバdmigs-pa」、すなわち精神の像(imago mentalis)であって、深い学識を備えたラマ僧のみが想像の力によってこれを形成することができる。マンダラには一つとして同じものはなく、 個々人によって異なる。また僧院や寺院に掲げられているようなマンダラは大した意味を持たない。なぜならそれらは外的な表現にすぎないからだ。真のマンダラは常に内的な像である。それは、心の平衡が失われている場合とか、ある思想がどうしても心に浮んでこず、経典を繙いてもそれを見出すことができないので、みずからそれを探し出さなければならない場合などに、(能動的な)想像力によって徐々に心の内に形作られるものである。

マンダラは「精神」の像である。

それは想像の力、能動的な想像力、イマジネーションの力によって形成される。つまりこの想像「する」、この行為、営み、実践、行が大切なのである。

行としての描くこと

そうであるからして、描かれた後に残されたものについては「外的な表現にすぎない」という言い方をするのである。描かれたのちに鮮やかに消される砂曼荼羅のことを思うと良い。

もちろん、描かれたもの、外的に表現されたものを「見る」ことで、それを「描く」プロセス、描く行における描いた精神の動きを想像することができ、それと共鳴することができるであれば、それもまた一つの瞑想、想像力によってマンダラを形成する行になるだろう。

グリッド構造を浮かび上がらせる光線の走査が見えてくる(瞑想)

古今東西のマンダラを自在に集めて並べながら、ユングは次のように書いている。

種々さまざまの個人的マンダラはすべて、いわば「形而上的」性質の同一の質をそなえており、私の目に狂いがなければ、この同一の質は、「自我」とは異なる、心的な人格の中心を意味するものなのである。

自我にはさまざまな様態があり、そもそも「自我」と呼ぶことができるのかどうかが論争になるようなあり方さえあるが、そうした自我とは別に、人の心には「人格の中心」がある。これをユングは「自己(セルフ)」と呼ぶ。

自己は、四つの心的機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」)が別々に動きつつもおぎあいあい調和されたあり方に向かうことで大いに安定するわけであるが、マンダラは、この四つの心的機能が調和した姿、つまりどれか一つの機能だけが突出して、残りの三機能を沈黙させたり抑圧させたりするのではないあり方を表現している。表現している、というか、心がそのような四機能の調和状態に入っている時に、人は、夢に、ビジョンに、マンダラ状のパターンを見ることができるらしいのである。

現世人類の心のそのような動き方のパターンは、古今東西、人類がいるところであれば、どこでも同じような動き方をしているらしい。

西洋の錬金術の図像と、南米の先住民の文明のマンダラと、密教の曼荼羅、そして中国の道教の図像、そして現代人が見た夢の情景を比べてみると、そこに登場する人物の姿や物事の見た目の姿、つまり感覚的で経験的な、記憶されたイメージの姿は大きく異なる。それぞれの文化、時代において経験できる外界の諸事物の視覚的印象に強くひっぱられている。

しかし、そうした外観の相をぼかしていくと、そこに古今東西時空を超えて、おなじようなパターンが透けてくる。それが四項関係であり、四項を分離しつつ結合するより奥の層の第二の四項関係であり、その二つの四項関係が重なり合ってみえる八項関係の抽象的な振動である。

そこでマンダラは、ちょうど上掲の図のような視覚イメージとして、目を閉じた視覚の中に、夢のビジョンのなかに、あらわれることがある。

**

密教のマンダラと南米先住民の文明のマンダラとヨーロッパの錬金術の図像と、ノーベル賞物理学者の夢とを自在に重ね合わせていくユングは随分と自由自在で大胆な人に見えるが、ここに至るまではかなりの葛藤があったらしい。ここでユングは次のように書いている。

私はこのようなマンダラ象徴の生成過程とそのさまざまな像とを、二十年間、かなりの量の経験的材料に即して観察し続けてきた。私は十四年間はそれについて執筆することも講演することもしなかった。何かを言うことによって拘束が生じ、囚れない観察を続けることが妨げられはしないかと恐れたためである。しかし一九二九年、リヒャルト・ヴィルヘルムが『黄金の花の秘密』のテクストを私に見せてくれた時、それまでの観察から得られた結果を暗示的な形ででも公刊してみようという気になった。随分慎重だと思われるかも知れないが、この種の問題を扱う場合慎重でありすぎるというこ とはないのである。

ユングは、彼自身を含む人間の精神が生み出す「マンダラ」的ビジョンの存在に気づきながら、なんと二十年寡黙に、それについてほとんど表立って発表することなく、思考を続けてきたのである。今日に至って公式に刊行された『赤の書』に描かれたマンダラと夢は、この時期に、書き溜められたものである。

そして、リヒャルト・ヴィルヘルムの『黄金の花の秘密』の原稿にふれて、ユングはついにマンダラのことをおおやけに書こうと決めたのである。

リヒャルト・ヴィルヘルムは長く中国に滞在して研究を続けたドイツ人であり、ちょうど第一次世界大戦後の混乱の中、ドイツに帰国していた。そして中国の文献をヨーロッパに紹介することになったのであるが、その一つが『黄金の華の秘密』という本である。ここでユングは自分が経験したマンダラとそっくりな図像が、中国の文献の古代から伝わる叡智の中で描かれていることを知ったのである。

つづく

つづき(パウリのマンダラ夢1〜16)はこちら

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!