レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(2) 経験的区別を概念の道具とする

絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、その影を

観察・記述を可能にする。

そのための分節システムである言語。

言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を

浮かび上がらせる。

それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へ

それ自体は言葉をもたない無分節の分節を

置き換える。

このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも無になる。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第二回目です。

(前回の記事はこちら↓)

クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理I 生のものと火を通したもの』(原題:Mythologiques - Le Cru et le cuit)は、「序曲」と銘打たれた文章から始まる。

この本については以前にも他の記事で取り上げたことがあるが、今回は細かく精読してみようということで、何年かかるかわからないが最初から順番に読んでみよう。

序曲の冒頭、私が個人的にも非常に気に入っており、ほとんど暗唱できるまでに繰り返し読んでいる一節がある。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。」

気軽に読み飛ばそうと思えば読み飛ばせる一節であるが、ここでいきなり立ち止まってじっくり精読してみよう。

ここには大変なことが書かれている。

生のもの / 火を通したもの

新鮮なもの / 腐ったもの

湿ったもの / 焼いたもの

この一節では、いくつかの二項対立が並べられている。

二項対立関係の中の片一方の項は、もう片一方の項ではないという資格でのみ、あるひとつの項として他方から切り分けられている。

ある何かが「生のもの」であるかどうかが問題になるのは「火を通したもの」があるからである。もし”火を通す”ということがなければ、そもそも「生かどうか」は問題にならない。

同じように「新鮮なもの」であるかどうかが問題になるのは、「腐ったもの」があるからである。もし”腐る”ということがなければ、そもそも「新鮮かどうか」など問題にならない。

何気なく並べられているようで、ここに書かれている三つの二項対立関係は、極めて周到に選び抜かれたペアたちであるにちがいない。

これらの二項対立関係は、二項対立というものが、あらかじめ別々にそれ自体として自足して存在する互いに無関係な何かと何かがもののはずみでたまたま集まってセットになりましたというシロモノではないということを教える。

生のもの < / > 火を通したもの

新鮮なもの < / > 腐ったもの

湿ったもの < / > 焼いたもの

こららの対立する二項は、真逆の方向に向かうものとして切り分けられた=区別された=分節されたからこそ、対立する二項の関係として観察されるようになったのであって、もともと孤独に自存していた何かと何かが、あとからおまけ的に結合したものではない。

もともと別々にある一と一が結合して二になったのではなく、一が一のまま二に分かれ、二に分かれつつも一である。

この分けつつ分けない一即二、二即一こそ、鈴木大拙が「霊性」と呼んだことであったり、中沢新一氏が「レンマ的知性」と呼んだことの動き方であるが、この同じ動きのことをレヴィ=ストロースは神話に登場するトリックスター、両義的で中間的な媒介者の運動のなかに見出していく。

生のものと火を通したもの

これは

生のもの と 火を通したもの

と、両極に重みをもたせるのではなく、

生のもの と 火を通したもの

なによりも間に挟まれた「と」の動きに注目をしなければならないのである。

そして、これらの二項のペアが「明確に定義できる経験的区別」であると指摘されていることも重要である。例えばなんでも良いのだが、仮に「愛と欲望」とか「愛と恋」とか「愛と憎しみ」などの二項対立を考えようとすると、そもそも愛とはなにか?とか、恋とは何か?とか憎しみとは何か?という具合に謎の言葉を他の言葉に置き換えようという思考モードに入ってしまい、「と」の分けつつつなぐ二即一にして一即二を分節する動きのことが忘却の彼方に吹っ飛んでいく。

明確に定義「できない」抽象的(経験的ではないという意味で)な区別を持ってきてしまうと、謎の言葉の語感を核にして凝縮したモヤモヤとした影のイメージのようなものが独立した実体であるかのような気配を纏って立ち上がってしまい、「と」の分けつつつなぐ二即一にして一即二を分節する細やかないたずらもののような動きが隠されてしまう。

だからこそ、あえて「野生の思考」らしい生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものといった明確な経験的な区別を、他のあれこれの二項対立関係にある区別たちのなかから区切り出し、この本の冒頭で主役の地位を与える必要があったのだ。

抽象的で難解な用語を選んで、そこから始めてしまうと、「と」といういたずらもののトリックスターが動き回る余地が初めからなくなってしまう。それでは困る。この余地が広がったり狭まったりしないことには神話の「論理」を記述できないのである。

*

上に引用した一節の続きは次のとおりである。

「これらの区別(注:明確に定義できる経験的区別)が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

この二即一にして一即二である「生のものと火を通したもの」、「新鮮なものと腐ったもの」、「湿ったものと焼いたもの」などの区別が「概念の道具に」なるという。

これはつまりどういうことか、という話は先々でじっくり読みたいところであるが概要だけ先に述べておくと、明確に定義できる経験的区別を概念の道具にするということは、即ち生のものと火を通したもののような経験的な区別を、他のあれこれのものごとの区別・対立と重ね合わせることで、他のあれこれの区別・対立の「意味」を論じることが可能になる(「命題にする」というのはこれである)、という話である。

*

言葉の言い換えの働きによって、私たちはありとあらゆることを「意味づける」ことができるわけであるが、この言い換えは、ある謎の言葉を、既知の二項対立関係にある言葉のペアのどちら一方に置き換えるというパターンで進行する。

この時、謎の言葉の置き換え先にある二項対立関係を、あらかじめそれ自体として独立自存する二つの事柄がたまたまセットになったものと考えるのではなく、「と」の分けつつつなぐ二即一にして一即二を分節する動きが蠢く影のようなものとして考えることで、わたしたち人類の思考は自由自在なものになることができる。

*

空海の『秘密曼荼羅十住心論』に描かれた、第一住心「異生羝羊心」は、「我」と「我」の部分や栄養になりそうなものをそれ自体としてがっちりと存在するものだと思い込み、それに執着することで、それらを欲して得られない苦しみや失うことへの苦しみに苛まれる「心」である。

「我」「我分」を筆頭とする本来流転変容するものを永遠に固まって持続するものだと誤って信じて執着することこそが苦しみの根源である。

これを受けて第二住心から第三住心、そしてその先の「心」への展開は、”永遠に固まって持続すると誤って信じられたものへの執着”を少しづつ解除していくステップとして描かれる。

ここで「我」のような固まったものに代わって少しづつその姿を明らかにしてくるのが、固まったものとものの間で動く「分節する」動きである。「と」の分けつつつなぐ二即一にして一即二を分節する動きである。

これは鈴木大拙が「霊性」と呼んだことでもある。

そして『神話論理』の「明確に定義できる経験的区別」のあいだの「と」もまた、この二即一にして一即二を分節する動きを捉えようとするものである。もちろんそれが「どのようにしておこなわれるか」は、この後を詳しく読んでのお楽しみである。

というわけで、読み始めてまだ4行である。

1ページ目すら読み終えていないのであるが、これがよいのである。

「と」の一字に、それこそ”無量の義”を読む。

こういう読み方の先に、井筒俊彦氏のいう「伝達」ではなく「意味分節」としての言葉が息を吹き返し始める。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。

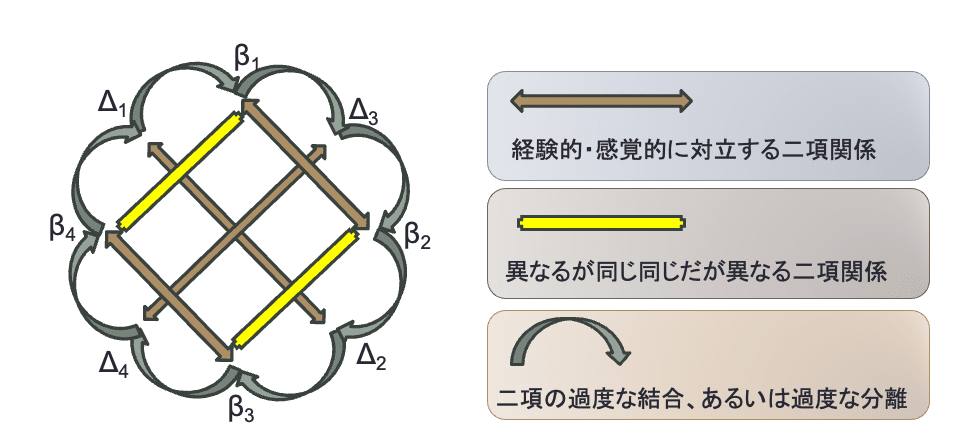

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、図1に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

関連記事

ここから先は

¥ 320

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。