生焼けのエイを投げつけて言葉を止める -β振動状態に励起されたコトバ -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(39_『神話論理2 蜜から灰へ』-13)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第39回目です。第二巻『蜜から灰へ』がいよいよクライマックスへと向かうところです。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

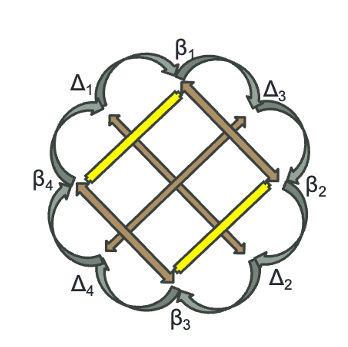

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

生焼け

生のものと火を通したもの

その両極のどちらでもなく

レヴィ=ストロース氏が『神話論理2 蜜から灰へ』で紹介されている神話M292b「星の名前の起源」をみてみよう。

むかしむかし、ある父親と息子が森で狩をしていた。

父親は、川に危険なエイがいるのを見つけ、すぐに捕らえた。

息子は父にエイを料理するよう頼んだ。

漁を続けたい父親は渋ったが、息子がせがむので仕方なく漁を中断し、焚き火をおこし、しばらく待って熾火ができるとエイを葉でくるんで上に置いた。そして「蒸し上がるのをゆっくり待つように」と息子に伝えると、父は川の漁に戻った。

空腹の子供は、待ちきれず、もうエイに火が通ったはずと、大声で父を呼んだ。父は「もっと待つように」と遠くから声をかけた。

しかし空腹の息子は待てず、何度も、何度も、

「もう火が通った」と叫びつづける。

うんざりした父は川から戻り、エイを包みから取り出してみたが、やはり、まだ生焼けであった。父は、

生焼けのエイを息子の顔に投げつけた。

そして父親はどこかへ行ってしまった。

生焼けのエイを顔に投げつけられた息子は、灰で目が見えなくなり、火傷もして、泣き出した。

その泣き声と不平を言う声のこだまが森に響き渡り、父の耳にも届いた。

父は怖くなってさらに逃げる。

(後半につづく)

M292bを要約

生焼けのエイを子供の顔に投げつける!

憤怒のあまり筋肉がすごいことになっている。

現代の倫理を基準に評価すれば「かなりヤバイオヤジ」であるが、ここは神話の論理を分析するところである。オヤジもβ振動オヤジであり、エイもまたβ振動エイであり、息子もβ振動息子である、と観じて、心静かに読んでみよう。現代の倫理的Δ善/Δ悪の分節のどちらかに振り分けて「けしからん(Δ)!」という分節を立てるのではなく、経験的感覚的な対立関係を分離したり結合したりして複数の両義的媒介項が振幅を描いて脈動する様をイメージする八項関係のアルゴリズムを見通しながら読みたいところである。

通常の父親とか息子とかはΔの位置に析出されている。

神話で、エイを顔に投げつけたりしている連中はβの位置で振動している。

ポイントは「顔に投げつけて、喋る口を塞ぐ」ことで、β息子とβエイが過度に密着する、と同時に、β息子とβ父親が分離する、そして一時的に息子が言葉を奪われる、ということである。第一のβ結合が、第二のβ分離を引き起こす。

AIが描いた「生焼けのエイを顔に投げつけられる人」のイメージ

1990年代のCDのジャケットにありそうな感じである

生焼けのエイと息子が過度に密着する

しかもそこに「灰」までまとわりつく!

βエイと密着していたβ「灰」が、今度はβ息子と密着する。

灰は、エイに属するものでもあり、息子に属するものでもあり、エイと息子の対立のどちらか一方だけに帰属するものではなく、両方にまたがっている。このあたり、この神話はもう見事という他ないほどよくできている。

「顔に投げつける」つまり、「エイ(生焼けで灰まみれ)」と「息子(適当なことを叫ぶ)」と、接触、密着、衝突、二でありながら過度に一になる、という躍動感ある動きに注目したい。この動きを抽象的に語るのではなく、極めて経験的に、神話を聞く者がありありと情景をイメージできるような言葉で描き出す必要がある。

ちなみに、上の図1でいうと、Δと書いてある四つの項が、わたしたちの経験的で感覚的な世界を織りなす対立関係の両極である。暑い/寒い、乾いている/湿っている、火が通っている/生である、上/下、水/陸、といった感覚的経験的に対立する両極を、「Δ」と置く。

これに対してβというのは、任意のふたつのΔの中間、対立する二つのΔに対して”そのどちらでもあり、そのどちらでもない”曖昧で両義的な項である。

このβ項については下記の記事にも書いていますので、参考にどうぞ。

* *

上に引用した神話の筋書きを、少し丁寧にみていこう。

父と息子のペアの結合と分離のあいだの脈動(Δ/Δ→β)

まず、父と息子のペアが、最初に登場する。

父と息子は別々の人間、「二人」であるが、しかし「同じひとつ」の家族である。また二人とも「同じ」男性である。父と息子は「異なるが同じ、同じだが異なる」という関係にある。

異なっているのか?同じなのか?

どっちなんだ、はっきりしてくれ、という向きもあるだろうが、ここははっきり分けてはダメなところである。わざと「非同非異」の項である”親子”を話の冒頭に持ってくるというのが神話の定石である。

この父と息子という、β振動状態で重なり合ってどちらがどちらかはっきり分けられなくなっている項が、徐々に分離に向かう。

まず、川に父、森に息子、と分離する。

父がエイを捕らえて、川から森の息子のもとに戻る。再結合である。

父は息子と再び分かれて川に向かう。

つぎに、父と息子が、距離を隔てて言葉を交わし合う。

最後の距離を隔てた声の交わし合いによって、父と息子は二人は「つながって」いるように見えるが、実はコミュニケーションが噛み合っていない。

エイは父が知る通り焼けていないのである。

しかし息子はエイは焼けたと言い張る。

声のかけあいによってコミュニケーションの回路が結合しているようで、言われている内容があてずっぽう(つまり故意ではない嘘)であり、しかもこの嘘は初めから父にはバレているという点で、コミュニケーションは噛み合っていない。つながっているようでつながっていない、このどちらでもない中間的であいまいで宙ぶらりんな様子を、噛み合わない声の交わし合いがよく表現している。

そうして、怒った父が息子のところに戻ってくる。

これは距離的に川と森に分離していた二者が再び接近し結合する動きに見えるが、しかし父は怒っている。怒りながら近づく。分離しながら結合しようというのである。そしてついに、生焼けで灰まみれのエイを息子の顔に投げつけて、父はどこかへ行ってしまう。冒頭からの父と息子のペアの結合が、ここで決定的に分離するようにみえる。

しかし離れても、息子の泣き声が父の耳に届き続ける。分離しながら、まだ「声」によって結合している。ただしこの声は泣き叫ぶ声であり、叫ぶ者と叫ばれるものとを信号伝達的には結合しつつ、さらに遠くへと分離させる働きをする。

上の図に配置すると、β1、β2、β3、β4が、父、子、エイ、灰である。βの1〜4の区別は便宜的なものであり、父と子とエイと灰を、それぞれ何番に配置しても構わない。いずれにしてもβ四項は区別がつかないほどひとつに密着したり、遠く分離したりする。βは「項」としても名詞を与えられるが、実は振幅を描く振動である。この振動であるということを明らかにするために、父は、子は、エイは、灰は、あちらからこちらへ動き回り、くっついたり離れたりする。

「祖父」との結合と分離

口笛の言葉を聞ける非日常の耳へ

M292b「星の名前の起源」の続きをみてみよう。

(つづき)

息子はさらに大声で泣きながら、ジャトバの木の芽をつかみ

「おじいちゃん」と呼びかけた。

そして「大きくなって、自分を地上よりも高いところに持ち上げておくれ」と木に頼んだ。

木はたちまち大きくなった。

息子が木の高いところに持ち上げられると、

木の根本から恐ろしい騒ぎ声が聞こえ始めた。

それは木に取り憑いた精霊達の声であった。

息子は木の枝の上に隠れて、様子をうかがった。

夜になって、星座がひとつひとつ昇ってくるたびに、精霊たちが口笛で、その星座の名を呼んで挨拶をしていた。

こうして息子は、当時まだ人間に知られていなかった星座の名を知り、覚えた。

精霊達が星座に夢中になっているあいだに、息子は木に小さくなるよう頼み、地面に飛び降りられるようになると、急いで逃げ出して村に帰った。

こうして人間は星座の名前を知ったのである。

M292bを要約

この神話も前回の記事で取り上げた「誤解される言葉」「バレない嘘」「バレる嘘」「空耳」のような通常のコミュニケーションの枠から溢れ出る超コミュニケーション、脱コミュニケーションのコトバを扱っている。

父から分離して、単立できるようになった息子は、今度は「木」と結合する。この時点でまだ息子は引き続き「β振動」の振幅の最大値あるいは最小値としてのみ存在する。

このβ息子が、木と結合し、天/地の中間にちゅうぶらりんになる(「おじいちゃん」と呼びかけることで親族になる。親族となった木と人間の子供は、異なりながらも同じ、という関係にはいる)。

*

木の上に隠れる、取り残される、というモチーフは、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』の冒頭に紹介するM1基準神話と同じである。ある項(この場合は息子)を木の上に宙ぶらりんにするのは、天/地という極めて経験的な対立関係に対して、この項(この場合は息子)をβ振動状態に変容させるオーソドックスな手法である。

*

このβ宙吊りになった息子が、精霊達の「恐ろしい騒ぎ声」や「口笛」による言葉を聞く。口笛というのは、音声と同じように口から発せられる音であるが、音声による言葉とは違う。言葉と口笛は同じようであるが異なり、異なっているが同じようである。

通常の人間社会の常識的な言語的な耳では何を言っているかわからないはずの「精霊」たちによる「口笛」の言葉を、木と一体化して天地の中間に宙吊りになっているβ振動状態に入った人間の男の子は、理解することができる。

そうしてこの息子は、やがて木から降りて、地上に戻り、人間たちのもとへ帰ってくる。すなわち、β振動状態を解かれて、安定して固まったΔ項の四項関係で意味分節される世界に星座の名前を持ち帰ったのである。

写真左上は 清水高志氏の『空海論/仏教論』p.35

この神話で注目したいのは、いくつもの言語的であって言語的でないコミュニケーションである。

「エイが焼けた」と息子が父を呼ぶ時の

繰り返される、しつこい声

聞く耳を持たない、一方的な声

事実とは異なることを報告する声

過度な大声

これらは通常の音声言語のありうる姿であるが、客観的な情報伝達、意味の共有、といった日常の有用な道具としての言語という観点からすれば大きな問題があり、コミュニケーションに失敗することを宿命づけられている。

これらの言語的であって言語的でない言葉は、二つのβ項の間を結合しようとしては失敗し結果的に分離し、あるいは分離しようとしては結果的に結合させてしまう、といった具合に作用する。即ち、これら超-言葉は、β項たちの分離と結合の脈動を象徴する経験的な事象なのである。

言語的コミュニケーションはシンプルな信号伝達に成功する場合は、発信者と受信者の二極を分離したまま結合する。しかし、信号伝達に失敗する場合、つまり超-言葉のような過剰な事態になると、発信者と受信者を分離したままにしたり、あるいは一瞬結合したものをすぐに引き離したり、もともと結合しているものを逆に引き離したりする。

◇ ◇

このような声を発する「口」を、”灰まみれのエイ”という”β二極の間の振動子”でもって一時的に塞ぐわけだが、この塞いだはずの蓋もすぐに落ちて、同じ口はいっそう大きな叫び声、森中に響くような大声を発する。

それに恐れをなして、父は逃げていく。

言葉は、通常日常の社会であれば「つなぐ」「結合する」コミュニケーションの手段として用いられるものであるが、ここでは分離を引き起こすようになっている。通常の「結合する」言語のあり方に対しては逆転して、「分離する」方向に向かっている。

超言葉

木に「おじいちゃん」と呼びかけ「持ち上げて」と頼む言葉

これも通常の言語と似て非なる言葉である。

このくだりは、この神話で唯一素直に言葉が通じている場面に見えるが、よく考えると「普通ではない」。なぜなら、経験的日常的には「木」は人間の言葉を聞いて、言う通りに伸びたり縮んだりはしてくれない。この木に「おじいちゃん」と呼びかけ、言うことを聞いてもらう言葉は通常は言葉でコミュニケーションできないはずのところにコミュニケーションが生じているという点で超言葉であり、通常の言葉とは似て非なるものである。

さらに

精霊達の恐ろしい叫び声

精霊達が「口笛」で星の名を呼ぶこと

これも通常の言葉とは似て非なるものである。

この通常の言葉とは似て非なる”言葉であるような言葉でないようなコトバ”が「分節された言葉が伝えることのできなかった情報」としての星座の名前を人間たちに伝えたのである(p.329)。

レヴィ=ストロース氏は「口笛の言葉は分節された言葉以上」であるとも書いている(p.329)。

いまここの、あるひとつの「ラング」としての分節された言葉だけが、言葉の「すべて」ではない。

神話は、経験的で感覚的な日常の言葉、その外観はΔ四項関係の固定したシステムと寸分違わぬ語たちを、並べて、過度に接近させて、過度に分離させて、分離させつつ結合させ、結合させつつ分離する。それによって距離の最大値と最小値の間の振幅を描く振動を、Δの線形配列としての口から出て耳に聞こえる言葉でもってシミュレートしていく。

上に引用した神話では、初めから最後の最後までずっと全ての語(経験的なΔ)がβ振動状態に励起されている。

「森の物音」 ー存在しないものの存在

どうして、神話は「曖昧」であること、二極のどちらか決まらないこと、ある何かが何であるか「不可得」であることを好むのか?

『神話論理2 蜜から灰へ』「八月は四旬節」、続けて「II森の物音」を読んでみよう。この章でレヴィ=ストロース氏は神話的思考の論理の展開プロセスを非常に丁寧に描き出してくれる。

まず次の一節。「料理」と「栽培植物」を例に、「曖昧さ」の二つの機能が分析される。

「料理が(自然の)肉と文化的な火のあいだで、優れた媒介者としての機能を果たしているのに対し、栽培植物はーー生の状態で、すでに自然と文化の媒介から生じているのでーー加熱したからといって、部分的で派生的な媒介をしかうけていない。」

まず覚えておきたいのは「媒介」という言葉の二つの使い方である。

1)xが、媒介者「として機能する」

2)xが、媒介「から生じる」

この二つ、まったく違うことである。

どちらも「媒介」という用語にからむので、よくよく分けて読みたいところである。

(元々ある項が、元々ある別の二項の)

1.媒介者「として機能する」

例えば、自然と文化でもなんでも良いが、二つのΔ項があり、互いに他方ではないものとして対立する関係にあるとしよう。

「自然」と」文化」が、既にあらかじめ二つに分けられているところからスタートして、このたがいに相容れないものとして対立する自然と文化をつなぐ役割を果たすのが、「媒介者として機能する」項である。

自然の肉 >>"媒介する"β料理>> 文化的な火

この「媒介者として機能する」項は下図でいえば、いずれかのβ項の位置を占める項である。

人類は、ある時ある所で生まれて、他の人々に囲まれて成長すると、ある時から少しづつ文化と自然が異なるものであることを経験的に、感覚的に理解するようになる。

例えば動物は服や装飾品を身につけないが、人間は身につける、といったことを知る。個々の人は、他の人々、祖先たちが脈々と重ねてきた二分法の中に生まれると言ってもいい。

ところが、この元々別々で真逆に対立しているはずの文化と自然を「つなぐ」ことを考えざるを得ない場合がある。例えば、「自然」の領域に属していた”動物の体”を、「文化」の領域に属する”料理”に変換する(火による調理)、といった場合である。

真逆に対立する二極のあいだに、通路を開き、二を一につなぐ。これは危険なことであり、繊細な注意を払って関係を取り持つ必要がある。いわば敵対する二つの国の王を同じひとつのテーブルにつかせるようなものだ。

媒介されることで、媒介される二項の関係が結合されつつ分離される

この「料理の火」のような「媒介者」β項は、分離された二つのものをつなぐ働きをするが、その媒介する働きこそが「二つに分ける」働きでもあることを明かす。

すなわち、経験的感覚的にもともと「ある」かのように見えていた「自然」なるものと「文化」なるものが、「β料理の火」の媒介作用を通じて、料理の火という媒介項の振動が描く振幅の最大値と最小値として分節してくる。

β料理の火の「前」と「後」に、「自然ではないものとしての文化」と、「文化ではないものとしての自然」が、分離してくる。

β料理の火のような「優れた媒介」は、経験的、感覚的な世界の二項対立関係が、あらかじめ与えられたものではなく、そのように分節したからこそ、そのように分節されているのだということを教える。

自然は”自然では無いもの”では無いもの

”自然では無いもの”を、シンプルに非-自然、と呼ぶこともできるが、「文化」と言い換えることもできる。自然なるものが非-自然と無関係に、端的にそれ自体として、あらかじめ、もともと、はじめから、どういうわけか、唐突に、あるわけでは無い。自然は、およそ人間が「自然」と呼ぶ自然は、文化ではないもの、即、自然では無いものでは無いものである。

文化は、”文化では無いもの”では無いもの

もちろん、逆に言ってもいい。”文化では無いもの”を、シンプルに非-文化、と呼ぶこともできるが、「自然」と言い換えることもできる。

文化なるものが非-文化と無関係に、端的にそれ自体として、あらかじめ、もともと、はじめから、どういうわけか、唐突に、あるわけでは無いのである。文化は、およそ人間が「文化」と呼ぶ文化は、自然ではないもの、即、文化では無いものでは無いものである。

文化と自然という、対立する二つの言葉がすでにあるようになった後から、その言葉を借りて、その言葉の「向こう」を思考しようとする。

* * *

言葉を牢獄のようなもののままにしないこと。

二つに分けたとして、どちらか一方だけを選び、他方から永久に隔てられたままにしないこと。

硬い石造りの牢獄のような言葉の箱の中に「わたし」は居るようでいて、このひとつひとつの石、一つ一つの言葉は、どれもすべて「”それ”ではないものーではないもの」である。

ひとつひとつの言葉は「それ」自体ではないものーではないもの。

ひとつひとつの言葉は、まずもって「それ自体ではない」。

ここで一つ一つの言葉は硬い石のようなものではなくなる。そのようなものは自体ないのであるから。そうして、そのような石を積み上げて作られた牢獄もまた、そのようなもの自体はない。

ところでその「それではない」ことを、さらに「ではない」と否定することができる。「それではないものではないもの」。

恐るべきことに、あるとかないとか「ある/ない」の区別を、唐突に、あらかじめ区別されたものとして持ち込んでしまうのが、人間の言葉である。

「それ自体は”ない”のか!」

「なるほど、ない!ないが正しい!あるが間違い!!」

と、こうやって

ある / ない

不正解 / 正解

などという具合に綺麗な四項関係をおいて固めて、そしてこれをまた、絶対に破壊できないような硬い石となしてしまう。いや、石に例えるのは適切ではないかもしれない。好物のような分子もまた、多様な振動のもつれが人間の時空感覚にうつった一つの姿なのだから。

人間にはこういうところがあるので、よくよく注意して登っていかないと、いや、降りていかないと、いけない。

(元々ない二項対立関係の片方の項としての)

2.xが媒介「から生じる」

2)xが媒介「から生じる」へと、話題を転じよう。先ほど引用した一文をもういちど読んでみよう。

「料理が(自然の)肉と文化的な火のあいだで、優れた媒介者としての機能を果たしているのに対し、栽培植物はーー生の状態で、すでに自然と文化の媒介から生じているのでーー加熱したからといって、部分的で派生的な媒介をしかうけていない。」

「生の肉」と、「生の状態で"すでに自然と文化の媒介から生じている"栽培植物」が対立している。

「野生の植物が食物として使われることもあろうが、肉とは異なり、その多くが生で食べられる。だから野生の植物は曖昧なカテゴリーであって、論証をはっきりと示すには不適当なのである。」

生の肉は「火を通す」という操作によって、火を通す前と火を通した後、自然のままの状態と文化化された状態という鋭く対立する両極の間を激しくその姿を変容させながら移動する。

これに対して畑から収穫して生のままでも食べられるような種類の栽培植物は、この「火を通す」という操作の媒介性、二極分離の力とは無縁である。

栽培植物に注目しても、もうすでにはっきりと固まっている「自然/文化」の区別はそのままで、自然と文化の間の移行とか、自然と文化の区別自体の曖昧さといった話にはなりにくい。

栽培植物の概念は、あらかじめβ料理の火によって自然と文化の二極の対立が組まれていることを前提として、その両極の間に、両極それぞれをかっちりと固めたままで、この両極のどちらでもあってどちらでもないようなものとして「栽培植物」の概念が占めることのできる位置が生じる。

「栽培食物」と「β料理の火(料理すること)」はどちらも同じく、自然と文化の「間」を占めるが、その機能の仕方が違う

"媒介する"β料理の火は、自然と文化が分かれていないところに、Δ自然とΔ文化の区別を区切る。

それに対して、β栽培植物はΔ自然とΔ文化がすでに区切られてあるところで、その間に、Δ自然とΔ文化を重ね合わせたようなものとして「生じる」。

自然と文化の区別のような原初的な対立関係が区切り出されるところを考えるためには、動物の体の生の肉を焼いて文化的な食品にする「β料理の火」のようなものが「論証をはっきり示す」のに「適当」であるが、同じことを「野生の植物」で「論証」しようにも、「生で食べられる」植物は(つまり自然と文化を区切って一方のものから他方のものへと変換することにさほど大きな手間も心理的負荷もかからない植物では)自然と文化の対立が際立たない。

自然と文化の区別から、社会へ

ここでレヴィ=ストロース氏は非常に興味深いことを書かれている。

「神話がおこなう論証は、肉の加熱と食用植物の栽培から出発して、並行して進み、一方の場合には文化の出現に行きつき、他方の場合には社会の出現に行き着く。そして神話は、社会は文化より後であるとする。」

ここ。このくだり。ちょっとすごいことが書いてある。

肉の加熱

>自然と文化の区別の原的な区切り出し、即ち、文化の出現に行き着く。食用食物の栽培

>所与の文化と自然の間で、あれこれの「社会」の形を出現させる。そして、文化が先で、社会が後。

>文化→社会の順序がある。

肉の加熱は、β項の振動から、その振幅の両極に自然と文化、二つのΔを析出させる。つまりあらかじめ二項対立が区切られていないところから、いよいよはじめて「”それ”ではないものーではないもの」のペアとしての自然と文化の二項対立を分節する。

このβ項の振動が動いてはじめて、自然と文化に限らず、あるとかないとか、因と果とか、包むものと包まれるものとか、男性性と女性性とか、受け取る者と与える者とか、文字通りの意味とか比喩的な意味とか、カメとオポッサムとか、ありとあらゆる二項対立関係が生じることができるようになる。

*

そうしてこの自然と文化の二項対立関係が生じ、確かに固まった後で、この鋭く対立する両極のあいだを、過度に結合させすぎず、同時に過度に分離させすぎないような、「つかずはなれず」の関係をバランスよく調停する「栽培植物」やその栽培のために様々な形で組織される「社会」のようなことを事細かに考えることができるようになる。

ここでレヴィ=ストロース氏は非常におもしろいことを書かれている。

「結論は何か。純粋状態での料理(肉の加熱)、純粋状態での結婚ーーつまり、与える者と受け取る者の関係における義理の兄弟のみを含むーーは、先住民の思考においては、自然と文化の本質的関連性を表現している。それに対して、新石器時代の経済が誕生し、人口が増加し、言語と習慣が多様化すると、神話によれば、社会生活における最初の困難が生じる。その困難は人口の増大の結果であり、モデルにある美しい単純さからはみでてしまった、不安定で危険を伴う家族集団が構成された結果、生じたのである。」

自然と文化の本質的関連性とは、つまり下記のような関係である。

a)文化は”文化ではないもの”ーではないもの

>この”文化ではないもの”に仮に「自然」という名を与える。

b)自然は”自然ではないもの”ーではないもの

>この”自然ではないもの”に仮に「文化」という名を与える。

>この「文化」はa)の冒頭の文化と異ならない。

「肉の加熱」、料理の火のβ振動は、のちに二重の四項関係=八項関係として表現されることになるアルゴリズムを動かす。

そこからあらゆる二項対立関係が分けられ、固められることが可能になる、一番最初の二項関係を表現する。

人口が増加し言語と習慣が多様化すると?!

新石器革命以前、ちょうどマンモス的な大型の動物をあらかた食べ尽くしてしまい、猪くらいの小ぶりですばしっこい動物を獲物にするしかなくなってしまった時代には、人間が、大勢、長期間、同じ場所に集まっている、という状況は、非常に稀だった可能性がある。少人数単位で移動して食べ物を探し続ける必要があるからである。最近の日本の縄文時代の考古学がこのあたりのことを非常に丁寧に明らかにしている。こうなると日常的に一緒に行動し常に顔を合わせているグループといえば、同世代は夫婦二人。そこに子供がいたり、場合によっては年長の親(狩猟採集についてくることができる)や未婚の兄弟がいる、といった関係であろう。

ここで男/女、夫/妻の二項関係を不安定化させる考えうる要因は、未婚の義理の兄弟姉妹か、ごく稀に義理の親である。逆に言えばそこさえなんとかなれば済む話である。幸い、定住しているわけではない。未婚の兄弟姉妹はいつでも他のグループに配偶者を見つけて別行動することができるし、その方が良い。なにせ小さなウサギくらいしか狩猟できない季節ともなると、大人数でゾロゾロ歩き回るメリットはない。

定住による人間関係の複雑化

例えば夫婦の妻の方の母親が、婿に恋をして、娘に嫉妬するというような神話があるが、しばしばその母親は「土器」に関係する。それもしばしば、ひとつふたつではないたくさんの土器である。土器をたくさん並べて発酵飲料のようなものを蓄えておくとくのは定住性が高くなっている場合に限られる。土器をいくつも抱えて毎日何キロも歩き回るのは難しい。

この定住性の高さこそが新石器時代のひとつの極みである。

農耕が始まる、つまり畑や果樹源のような場所を作り、日々メンテナンスをする。収穫した作物を蓄えておく。当然、その近くに住んでいないといけない。作物などすぐに野生動物に食われてしまうことを思うと、複数の家族で隣接した耕作地をまとめて、みんなである程度協力しあいながら管理するのが適当だろう。

さてそうすると、複数の家族が、毎日毎日、いつもいつも顔を合わせて、同じ場所に暮らすという状況がでてくる。定住性が高まり遊動性が低下すると、家族から離れて自活するよりも、家族の耕作地に止まっていた方が、食べて行きやすい。こうして未婚の義理の兄弟や、隣近所の青い芝生のような既婚の男女が毎日毎日、集落と耕作地の間を行き来する途中で顔を合わせることになる。不意に現れる誘惑者。「不安定で危険を伴う家族集団」である。

ここで「社会」、つまり複数の家族の関係が、人々が日々生きる意味ある世界に重く覆いかぶさってくる。そしてその社会がなぜそのような社会であるのかを問わざるを得なくなり、そこに神話的思考が社会を対象として動き出す。

そのとき、自然と文化は、もうかなりはっきりと予め分かれている。定住地の内とその外という、目に見えるはっきりと固定された形で、自然と文化は「予め区別されている」ことにして、話を始められるようになる。そこから社会の中での分離と結合の組み方をどうすべきかという問いが、いよいよ神話的思考を呼び込むのである。

* *

旧石器時代から新石器時代へ、移動から定住へと日々の暮らし方や共に暮らす人の顔ぶれや数が変わるにつれて、神話がそのブリコラージュの部材に選ぶことができる「二つに分かれている」経験的で感覚的な事柄もまた変わっていくのであろう。

ではそうなると、今日の私たちが、もし神話的思考をブリコラージュしようと思った場合、どのような「二つに分かれている」事柄をもってきたいと思うだろうか。

例えば、「人間とAI」などはどうだろうか?

あるいは大きく構えなくても、もっと私たちの身近な、私たちのこの、当たり前のような「言葉」ではどうか?

日常の円滑なコミュニケーションを混乱させる「人迷惑」な超言葉、超コミュニケーションは、「字面通りの意味」と「比喩的な意味」、デノテーションとコノテーションの間に、その両極を媒介しつつ分離する謎めいた力、β振動の力を浮かび上がらせている。

コミュニケーションからズレたディスコミュニケーションの言葉が響き続ける余地を「社会」のどこかに確保しておくことができるかどうか。これが結構大切なことなのかもしれない。

おまけ

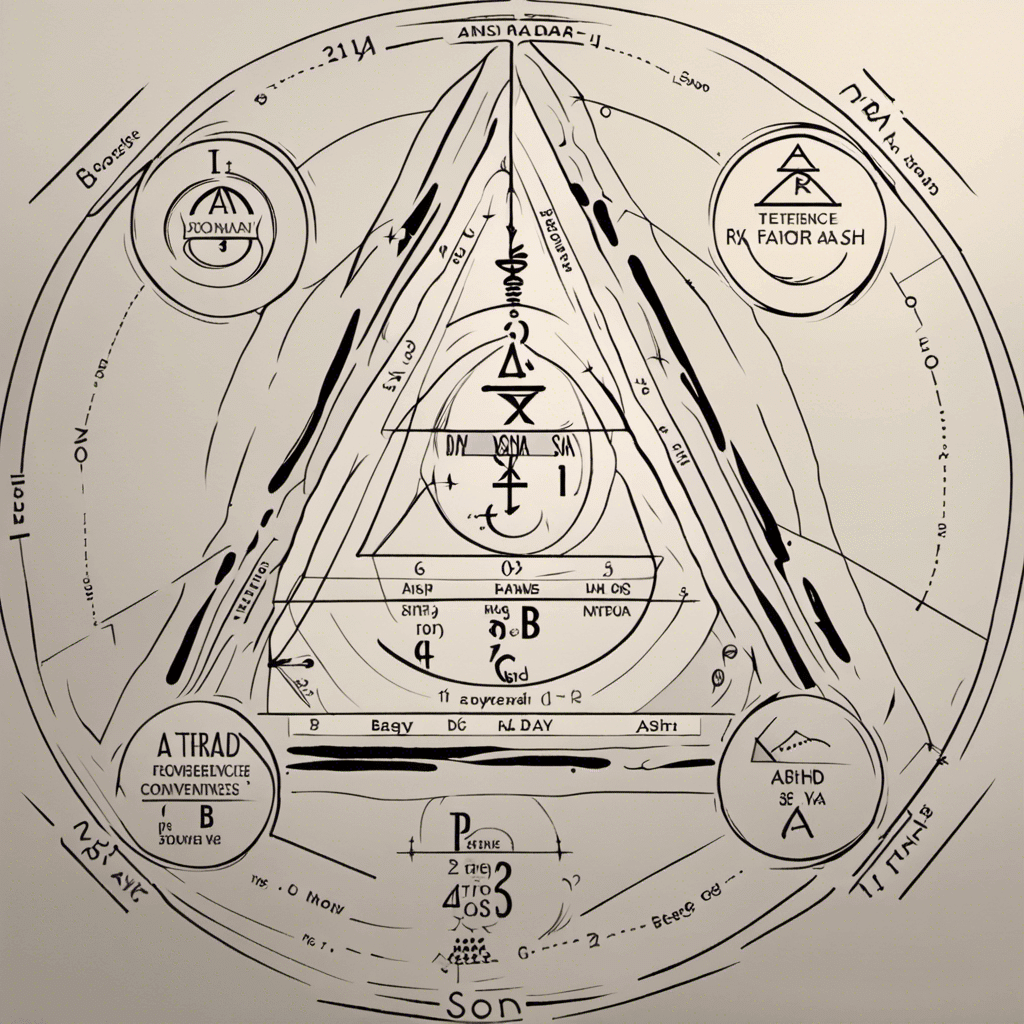

ちなみに、本記事の一節を元にしていつもの通りAIにイメージを生成させたところ、またおもしろいイメージが出てきた。

「Δ」を真ん中に据えているのは、本記事の趣旨からしてNGのような気もするが、いや、まてよ、考えようによっては、これはこれでいいのかも。

Δをβ振動状態に励起するというが大切なことである。

Δがあるから、βがある。

βはΔに対するβである。

βは、非-Δでしかない。

となると、中心にデルタを据て、それが動いているような感じのところから、他の細々したΔが発生している、というこの絵の書き方は間違って言うないというか、的確だ。AIのイメージによって「βへの執着」を解いてもらったような気がする。これはおもしろい。

つづく

つづきはこちら↓

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!