クロード・レヴィ=ストロース著 『神話論理』の最後の1ページを読む ー構造の概念について

(本noteは有料に設定しておりますが、無料で全文をお読みいただけます)

※

ほうぼうで「レヴィ=ストロースはすごい!すばらしい!」と触れて回っていると「おすすめの一節を教えてほしい」とか「どの本のどこを読んだら良いか?」といった話をいただくことがある。

私も小さな一読者であり、レヴィ=ストロース氏の思想を一掴みにできるような一節を選び出せる力など持ち合わせていないので困ってしまうのだけれども、長大な『神話論理』の一番最後のページを読んでみる、というアイディアが結構行けるかもしれないと思うのである。

学術書の良いところは、最後のページから読み始めても、何もネタバレしないし、何の種明かしにもならないことである。

最後のページを開いてみると

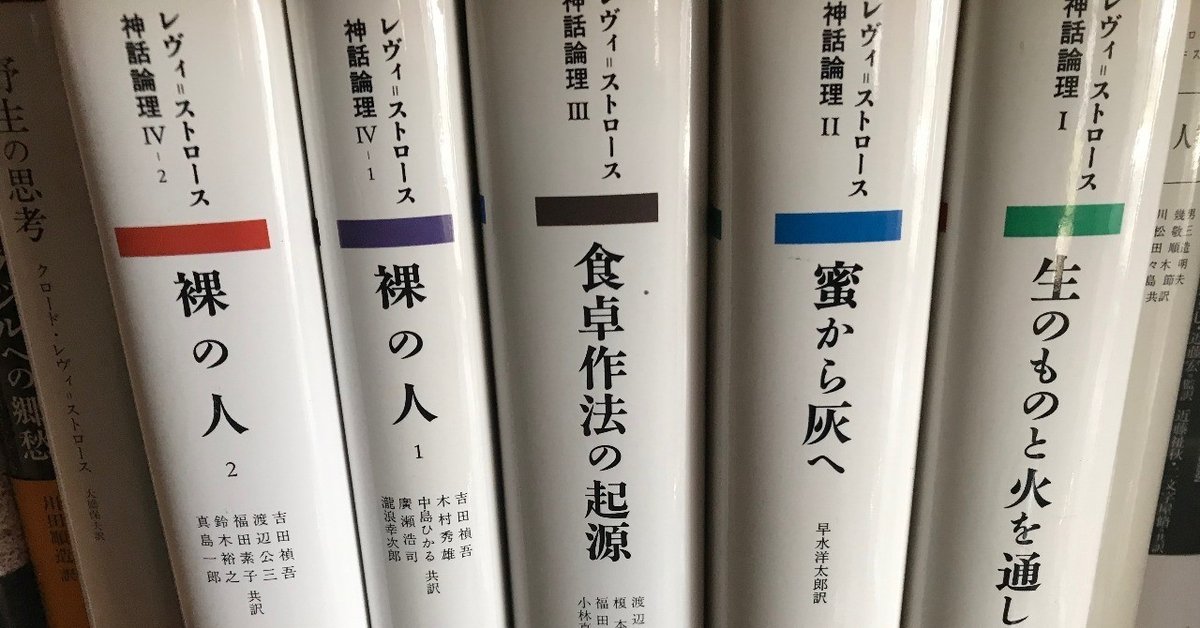

『神話論理』は原著で全四巻、日本語訳では最後の巻が二つに分かれて、全五巻である。

なお、これだけでは終わらず続編もある。

『やきもち焼きの土器づくり』と『大山猫の物語』と『仮面の道』である。全部読もうとすると数年かかるかもしれないが虚空蔵求聞持法よりは簡単だと思うので、ぜひ気軽にチャレンジしていただきたい。

ちなにに分厚いのは良いとして、例えば下記Amazonのリンクをご覧になるとそのプライスに驚かれることであろう。こういう本を続編も含めてすべて所蔵している筆者は本にお金を使い過ぎではないか?!と心配になった方はぜひnoteでサポートを、何卒よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

◇

さて『神話論理』の最後のページである。

全巻通じての最後のページは、日本語訳版では『神話論理Ⅳ-2 裸の人2』の最後pp.870-871である。

この最後のページを紐解いてみると、次のようにある。

神話は、壮大で複雑な建築物のようであり、これもまた研究者の凝視のもとに無数の色に輝き、静かに広がってゆくが、やがて崩れ、はるか遠くに消えてゆく。あたかもそれはかつて一度も存在しなかったように。

神話とは、壮大な建築物でありながら「一度も存在しなかったように」消えゆくものである。

膨大な紙幅をもって「神話」の「論理」について翻訳と置換、折りたたみを繰り返した最後に、「消えゆく」とくる。これだからレヴィ=ストロース氏はおもしろいのである。

『神話論理』を読み通してみれば、そもそも「ある」と「ない」の区別や、「生まれる」と「消えゆく」の区別もまた、ある「凝視」のもとで分節される仮設の構造物のようなものということになるのだけれども、まずは先を急がず、じっくり読んでみよう。

◇

この「消えゆく」の一節。

読みようによっては、レヴィ=ストロース氏の「構造」の概念をこれほどわかりやすく敷衍した言葉もないのではないか、と思う。

構造主義を折りたたんだ1ページ

構造は動く。

レヴィ=ストロース氏といえば構造主義で有名であるが、この『神話論理』を読めば、レヴィ=ストロース氏が考えている「構造」なるものは、冷たく固まったモノでは全くないということがわかる。

ここで構造は「もの」というよりも「動き」である。

しかも、その動きとは、単調な決まりきったルーチン的な動きではない。構造はある種の法則に基づいて一定のパターンで動きを反復し、安定した構造の一貫性という外観を呈すること「も」あるのだけれど、それは構造の動きの一面でしかない。構造の動きは変換と変容、置き換えと組み替えを引き起こす開かれた創造のプロセスでもある。

◇

構造が動いているように見えたり、止まっているように見えたりするのは、「研究者」の視線、パースペクティブ、その「凝視する」動きに対応してのことである。

研究者であれ誰であれ、何者かの視線自体がいわば構造化されているのであり、研視線=表層意識の分節体系と、神話におけるシンボル同士の対立関係の組み合わせの体系が繋がり、重なりあい、そこに転換反応が起きる時、神話の中に構造なるものが「無数の色に輝く」ものの蠢きとして浮かび上がってくる。

視線、眼差す動きの動き方が変われば、輝き可視化する構造のさざなみのパターンもまた変わる。構造が一定の同一のパターンとして観察可能なものとして姿を現すのは、そこでいくつもの動きがぶつかり合い干渉縞を残しているようなものだ。

そうした動きとしての構造は、「実体」ではなく「関係(関係を関係づける動きとしての関係)」であると言っても良い。

そして関係論的な「動き」は、何か最終的な完成形(静止した構造体)に到達する道を歩んでいるわけではなく、無へと向かっている。

このイメージは人類そのもののイメージであると言えるだろうか。人類だけでなく、鳥、チョウ、貝や他の動物、植物と花など生命あるものすべてについて言えるのではなかろうか。諸生物の進化は進み、形態を多様化させ、しかしそれらはつねにやがては消滅し、そしてついには、自然、生命、人間、言語、社会制度、習慣、芸術上の傑作、神話などの繊細な洗練された作品のうちで、それらが最後の火花を打ち上げたのちに残るものはなにもない。

進化。生命の進化、そして文化の進化。それら進化は多様に展開しながら、いずれもいつしか消滅していく。「つねに」消滅しつつある、と言っても良いかもしれない。ここで進化という言葉で呼ばれていることは、「ある」と「ない」、「建設」と「破壊」、静と動などの分節にさえも先行する”無分節の自己分節”(井筒俊彦氏風にいうと)のことを捉えていると言っても良いかもしれない。

◇

神話の構造の動きも、進化する生命システムであり、意味を生む情報のシステムである。それはわたしたちを圧倒し威圧する神殿や宮殿のようなもの見えることもあれば、私たちがかけがえないと感じるような大切な何かに見えることもあるが、どちらにしてもそれもまた無へと向かうプロセスにあって、一瞬の美しいパターンを次から次へと浮かび上がらせる反復運動を、束の間、演じては、消えていくのである。

死に向かって生きるということ

このように諸項の結合関係の中にある限りで「それ」として観察者の意識において生じる代物、自在な区別と置換のプロセスとしての関係を関係づける動きが人間の表層意識の分節体系に写像する「影」のようなものを、レヴィ=ストロース氏は構造という言葉で呼んでいる、そう理解しても良いかもしれない。

さらに、最後のページは続く。

事物とは、宇宙、自然、人間であり、それらは数千年、数百万年、数十億年経過するに応じて、まさしく結合関係のあり方を示す壮大な神話体系のように、結局、衰退し、消滅すべきものという明証とともに滅んでいく。[…]人間の歴史と不可分な精神的努力は人間が宇宙の舞台から消えるときにのみ消滅するだろうが、この努力は人間にとってふたつの互いに矛盾する事実を押しつけ、両者の衝突によって思考を発動させ、両者の対立を解消するために無限の新たな二項的区別を生む。それはさらに初めの二律背反を解消することなく、いっそう小さな規模でその矛盾を再生し、持続させる。

ここで人間の思考を発動させる「矛盾した」二項対立とはどういうことだろうか?

それは即ち、無へと向かう死すべきものであるということと、しかし当座は生きているものであるということである。

レヴィ=ストロース氏はそれを「存在するという現実」と「存在しないという現実」の二項対立と呼ぶ。

この対立は、わたしたちが生きながらも必ず死ななければならないということ、そしてまだ死んでおらず、生きているという矛盾を解消不可能な形で抱えている。

生と死という一見素朴に考えると厳格に区別され対立しているように見える二つの項が、実は排他律が効かないところで、矛盾したまま宙吊りにされているということ。

生が死であり、死が生であるようなところ。

生と死の対立関係が別の何かと何かの対立関係に置き換えられて、束の間その矛盾した正体を忘れされる事があったとしても、この最初の矛盾は繰り返し蘇る。そして人々が「死せる生」を束の間忘れるよう仕向けるふんわりした綿のように固い対立関係を吹き飛ばし、その矛盾を顕にするのである。

この解消不可能な矛盾した二項対立を、別の何か「確固としたもの」であると信じるに足る二項対立関係に置き換えることで、なんとか耐えられるものにして引き受けざるを得ないのが人類のひとりひとり、私達である。

人間には、生き、戦い、考え、信じ、とくに勇気をもち続けて行くことが課せられ、しかも彼は以前には地球にいなかったことや、つねに地球上にいつづけるわけではないことを、さらにはそれ自身消滅することの約束されたひとつの惑星の表面から人間が間違いなく消えていくのと同時に、人間の労働、苦しみ、喜び、希望、作品もまたあたかも存在したことがなかったかのようになくなるという確実さを一瞬も見失うことはないのだから。

わたしたちの生は「あたかも存在したことがなかったかのように」なくなってしまう。

そうだとしても、それでもわたしたちいは生き、「勇気を持ち続けて行」かなければならない。という、この矛盾。

「人の存在など所詮無である」などと口に出したとしても、そんなことを言う口はまだ生きている。

そして本当に死んでしまえば、もう生の否定としての死、生に対立する限りでの死を思うこともできなくなる。

私たちは束の間生きながら、生と死、有と無、人間と動物、あるいは男と女、そして意味と無意味を区別する身振りを反復し続ける。生きる限り、これを止めることはできない。

「その何かもまた無にほかならない」

そうしているうちに、いつしか人類もまた、他の多くの生物種と同じように、種全体としての死を迎えるのである。死に向かう生は個人の問題にとどまらない。それは種全体の運命なのである。

レヴィ=ストロース氏はさらに続ける。

というのは、それらの束の間の現象に関する記憶を保持しようとする意識もまた、残ることはなく、ただ地球のもはや無感覚となった相貌から遠からず消されてしまうとしても、束の間の現象のいくつかは、かつて何かが生起したというわずかな証拠を残すだろうが、その何かもまた無にほかならない。

これが、最終ページの最後の一節、本当の最後である。

「その何かもまた無に他ならない」

神話として観察されるある構造の動きと、その動きのパターンが描き残したものの姿を、緻密に、かつ一挙に、掴み取ろうとした大部の『神話論理』。

その最後が「無にほかならない」で閉じられる。

いや、開いたままにされる、といったほうが良いか。

無にほかならないにもかかわらず、構造の動きに巻き込まれた思考の動きを止めることが出来ない、ひとりの人間の存在が圧倒的に迫ってくるものを感じる。あるいは人間ということからして、人類ということからして、生命であり、情報であり、つまり構造の動きであったということ。

それは動き続ける。

どこに向かうでもなく、ただ区別を生み出し続ける。無と有の区別さえも、そのひとつである。有に対立する限りでの無、無に対立する限りでの有をである。

無に対立する有とは、おそらく「区別がある、ということにする」ということに尽きる。有に対する無とは、区別が観察されないということ、未分化であるということ。

未分化の「ゆらぎ」のような無から、そこに異なる二つの状態があるということを区別する「動き」が流れ出す。それによって区別されるなにかが互いに相手ではないものとして区別される。

そのような具合で始まる区別は、一度切りではなく、繰り返し生じる。いくつかの区別の仕方が目立って反復される様になる時、そこに初めて、なにかパターンのようなものが、パターンでないものから区別されるようになる。さらには区別する動きが複数組み合わさって、対立関係が重層的に重なり合った構造を示す。原子や分子といった物質も、生命も、言語も、そうした構造として、人間の表層意識によって観察される。

しかしその構造は、排他的な二項の間の対立関係を積み上げた美しいダイヤモンドのような秩序ではない。排他的な対立関係にあるはずの両項は、実は矛盾しながらひとつにつながってしまっており、そのことが構造をいつも不安定なままに、仮設の、ブリコラージュのままにする。

そのようにして動き続けざるをえない対立関係の重畳構造を、ひとつの生命体の限りある生として引き受け、あるいは抗うやり方があるとすれば、それは身体に植え付けられた区別するやり方を、少しでも意識し、ずらしてみること以外にない。

そうして別の区別のやり方を試みること、それを反復すること。

それはちょうど、神話を語ること、伝承からバリエーションを増殖させること、そのものでもある。

その歩みはどこに向かうでもなく、どこを目指すでもなく、ただ新たに始められ続ける。

おわりに

こうして読み返してると、やはり最後のページは種明かしであり、謎解きであった。ここに神話の論理として動く構造について、レヴィ=ストロース氏の目に映ったその「正体(かもしれない一つの演技)」がしっかりと書き込まれている。

ただ、この謎解きが謎解きでありうるのは、それは謎解きとペアになり対立する「謎」が、読み手のなかに存在するときだけである。

謎解きは謎と対立するのであり、謎があるからこそ謎解きであり、謎解きがあるからこそ謎も謎になる。

対立する二項の関係は一挙に動く。

こうした関係が動き出す瞬間、区別がうごめく手前の「未分化」を「無」と呼ぶのなら、それはあまりに充満して充実した、ほとんど「有」と区別がつかなくなりそうな、いや「有」そのものでしかないような、形容しがたく充満して創造的な「無」である。ただしそれはあくまでも「無」である。

このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。

気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。

m(_ _)m

関連note

※

※

ここから先は

¥ 150

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。