夢分析-ユングによる夢分析とレヴィ=ストロースの神話論理を共振させて意識の一番底を観察する(パウリの夢1〜16)

<本記事は最後まで無料で立ち読みできます>

どうぞお気軽にご高覧ください。

+

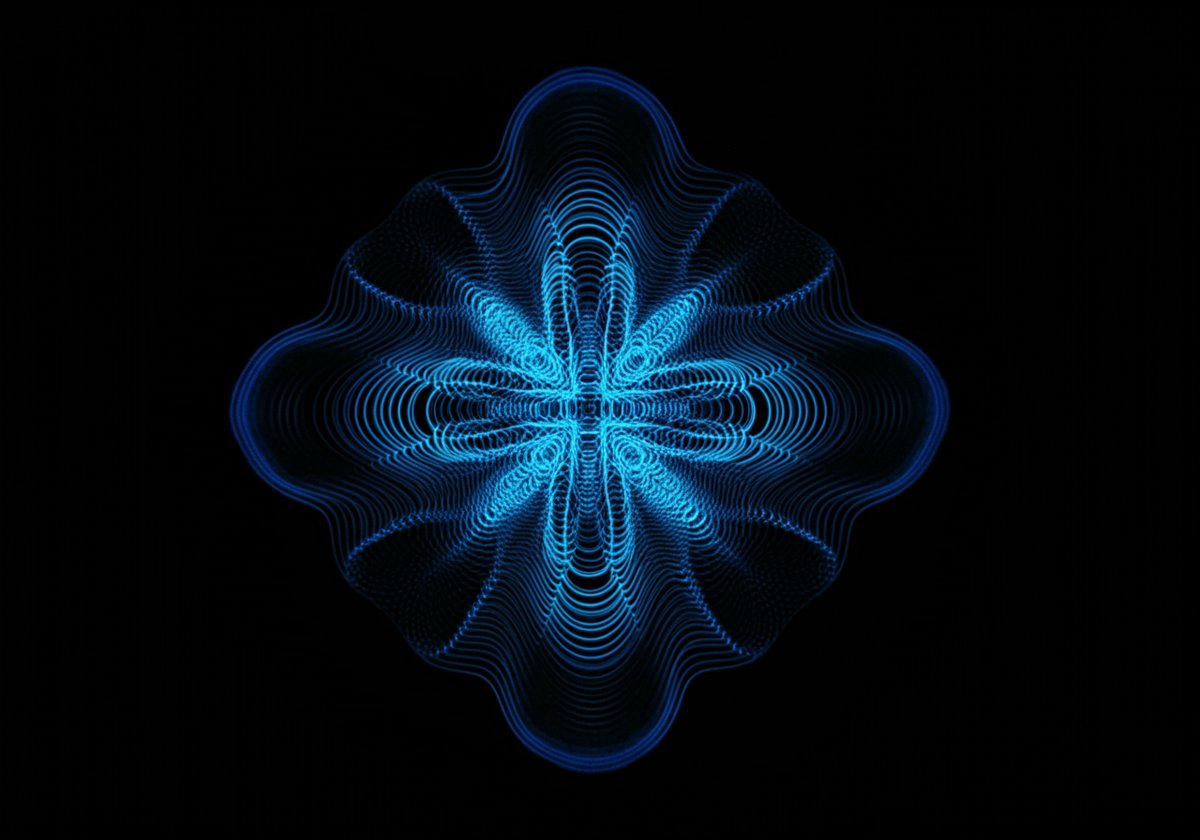

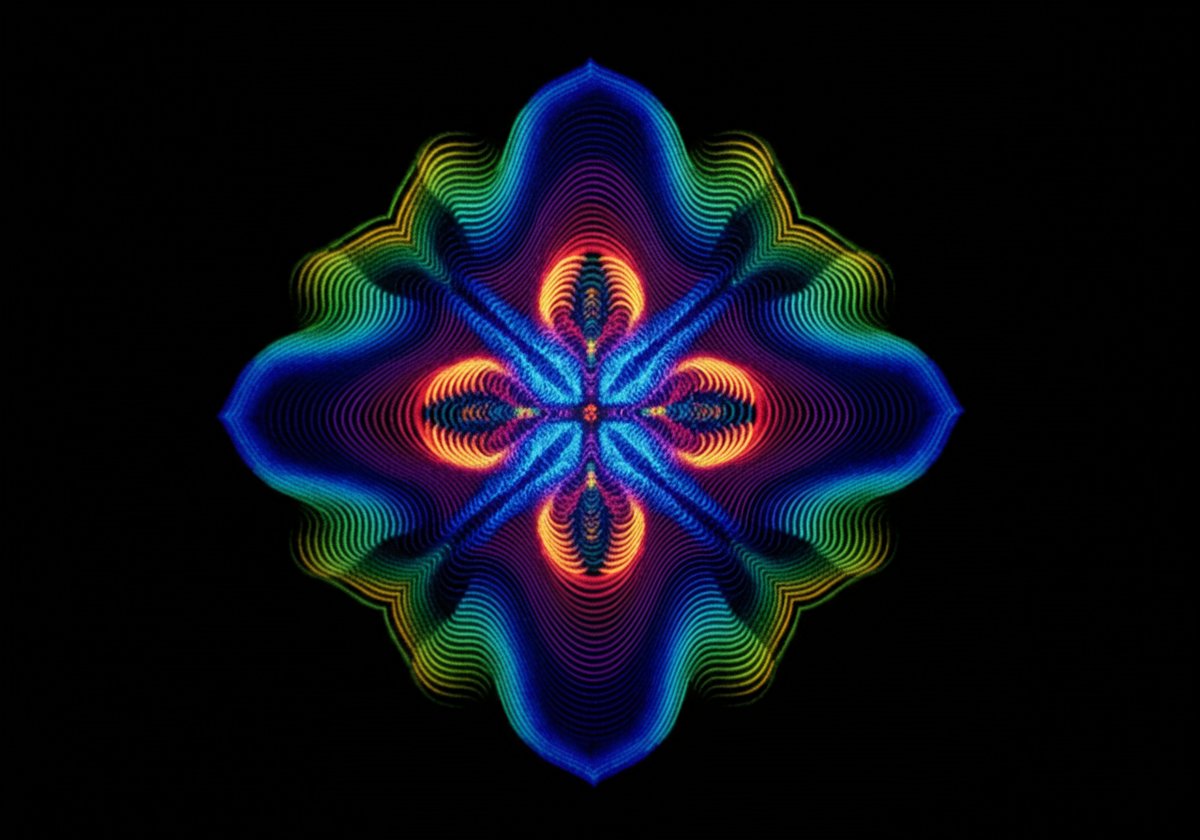

神話も夢も、人間の心の「深層」の同じところ脈動から立ち昇る振動のパターンが、表層意識の一番底に、その底面の平面に写像されたパターンである。その写像されたパターンのひとつの姿がマンダラである。

心の表層/深層というのは、意識化できること=「なにがどうしてどうなった」と言語で報告できるようなことを「表層への表面化」と表現してみた場合に、その否定として表層へ表面化して”いない”ことが反対側に区切り出されてくることになるが、この”表層ではない”を「深層」と呼んでいる、ということである。表層/深層は別々の隔絶した何かと何かではなく、表裏一体である。

マンダラ、夢、神話

マンダラというのは、正方形が組み合わさって、四項・四極を際立たせ、あるいはその四項それぞれの中間に配される中間項四つの関係を重ね合わせた八項関係として描かれたパターンである。

心の「深層」の脈動にはいろいろなパターンがあると考えられるが、その中で、もっとも調和のとれた、つまり美しい共鳴音を奏でるような安定した共鳴状態をなしている脈動が、意識の一番底に写像されたものがマンダラ状のパターンである。

このマンダラは四項関係や八項関係のイメージ、いわゆる曼荼羅として直接ビジュアル化される(視覚的なイメージなる)場合もあれば、夢の中での自/他の距離感が伸び縮みするような経験として現れる場合もある。例えば、夢において、四人の(もちろんこの四人がもっと多くに分かれてもいいし、そのうちの幾人かが省略されてもいい)登場人物が喧嘩したり仲良くなったり、分離したり結合したりを繰り返すようなことである。あるいはまたマンダラは「神話」の語りとして、神話的な神々や超自然的な存在者たちが結合したり分離したり、ぐるぐる回ったり、逃げたり追いかけたり、半分になったりする話として言語化されることもある。

マンダラは平面に描かれた図像の姿をとるだけでなく、語りに、言語に、言葉の線形配列のうえに写像された姿で現れることもある。神話や、目覚めた後に言語化されて報告された夢の場合、それは「Aがxをして、Bがyをして、そうしたらCがzをすることになって、そうしているうちになんと・・・」と言う具合に、言語の表層の線形(リニア)配列に従ったものになるため、一見するとそれが「マンダラ」状の四項関係、二重の四項関係(八項関係)を描いていることが分かりにくいのであるが、しかしこの語り、線形の語りもまた、二次元平面上にマンダラのパターンを浮かび上がらせる振動パターンそのものを、さらに次元を減らした一次元の直線上に写像したものである、といえよう。

円周上で回転運動している点の動きを一次元の軸に写像すると、一つの点が一つの直線の上を行ったり来たりしているように見える。ちなみにこれを直交する二軸が成す平面に写像すると正弦波になる。

視覚的ビジョンとしてのマンダラはこの上の円そのものであり、神話や、語り変換された夢は、この図の下部に描かれた線上で運動する二点間を(この距離が長い場合と短い場合、さまざまな場合がある)振幅を描きながら走査しする(この走査線の振幅は高速の場合も低速の場合もある)動きを、言語の線形配列=論理構造の上に、置き換えたものである。場合、二点は「主語的」な存在者であり、この二点間を走査する振幅は「述語的」ことである。さまざまな述語は二つの事柄(上の線状の二点)を、一言で、結合したり、分離したり、過度に結合させたり、過度に分離したりする。

関係が項に先行する、述語が主語に先行する

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』で南北アメリカの諸神話を分析していくが、読み手としては、最初はついつい「服を着て弓矢をもって歩いてくるジャガー」とか「人間の言葉を喋るコンゴウインコ」とか「鳥の巣漁りの少年」とか「河辺で下半身を切り離し、そこから漂う血の匂いで魚を誘き寄せつつ、上半身だけで水に飛び込んで魚を獲る女性」とか、そういう主語的な存在者たちのインパクトに度肝を抜かれてしまい、彼ら彼女らが「何者であるのか」を問いたくなってしまうのであるが、『神話論理』を読み進めていくうちに、こういう主語たちの姿はなんでもよい、ということが明らかになってくる。主語たちが「何者であるか」という正体探しの言い換えは、結局どのように言い換えても良く、そしてその言い換え自体が神話の続き、神話の異文になっていく。重要なのはこれらの諸項、主語的なものたちそれ自体ではなく、これら諸項のあいだを分離しつつ結合している「関係」である。神話においては、関係が項に先行するのである。この主語的なものたちの関係を関係づける分離と結合の動きは、神話の語りにおいては、あれこれの「述語」として観察することができる。

マンダラはこの項に先行する関係そのものをビジュアライズすることができる。

もちろんマンダラにもいろいろあり、例えば「線」や「点」だけで描かれた関係構造だけを抽象的に表現するマンダラもあれば、さまざまな仏や神々、神話の登場人物や動物や呪物など、はっきりと「何であるか」を言えそうな物が並べられたマンダラもある。

どちらもマンダラで、どちらもおもしろいのであるが、後者の方はどうしても、”諸項はあらかじめ(マンダラとは関係なく)それ自体として端的に存在しており、それらが素材としてあつめられて二次的にマンダラ状の骨格の上に並べられた”という印象を醸してしまう場合がある。つまり項が関係より先にあるような感じがするのである。

一方前者は、項がなく、ただ関係だけが振動している。この振動の波と波とが重なり合ったところが際立って、その際立ったところが減速してくると、そこに何らかの「項」に見える、「主語的」な存在に見える形が輪郭を表してくる。そしてこの振動の重なり合いがずれながら動いていくことが「述語的」なのである。この場合、関係が項に先行する、ということをより感じやすくなるのではないだろうか。

* *

本稿の目的

というわけで、「述語的」、すなわち、最大値と最小値の間を開いたり閉じたり(分離したり結合したり)する動きにフォーカスして、ユングによる夢分析を読み直してみたいと思う。

註1:あらかじめ断っておくが、これはユングが行った分析をレヴィ=ストロースの方法を用いて再分析してみる、ということではない。またユングの方法がダメでレヴィ=ストロースの方法がイイという話でもない。分けて比べて片方を選ぶなどという妄想分別に勤しんでいる場合ではない。

人生は「短い」。

あっという間に「死」に追いつかれる。

もちろん、長/短、生/死もまた、分別であることを想起しておきたい。

註2:学術的には、ユングとレヴィ=ストロースの思想史的な関連をめぐる先行研究も調査しておくべきであるが、そこは今後の課題としたい。というかこのテーマは本気で学術的に磨き上げれば博士論文が書けるはずなので、老後の楽しみ「博士号(二個目)取得」のためにとっておこうと思う(それにしてもレヴィ=ストロースがユングの夢分析やマンダラをどのように読んでいたかを辿ることができるような資料などは、どういう状況なのだろうか)。

註3:真面目な話、ここではユングとレヴィ=ストロースを二つ並べてどっちだどっちだと比べたいのではなくて、どちらの仕事も同じ人類の心の深みから浮かび上がるパターンを、別々科学の分野、別々の概念、別々の方法、別々の資料から掬い上げようとした試みとして読み直してみたいのである。

註4:ここで私が言っている「深層意味論」というのも、レヴィ=ストロース氏が書いたことそのものではなくて、弘法大師空海の『吽字義』を手がかりに、レヴィ=ストロース氏の書かれているところを超読したところのものである。私は文化人類学者でもなく、心理学者でもない。もちろん仏教学者でもない。私は工業高専でオシロスコープを眺めていた時から何も変わらない”情報学者”の末席を汚している者である。そしてこの試みは「レヴィ=ストロース研究」でもなく、「ユング研究」でもなく、人間の言語的思考における情報創発の要件定義をめぐる研究である。この試みは、統計的にPretrainedされたAIによる 形態素配列のGenerationと「心」から生じる言語的思考のパターンとの比較検討に寄与する。

ユングが分析するパウリの夢

深層心理学者のC.G.ユングは、自らのクライエントであったノーベル賞物理学者のヴォルフガング・パウリが記録した彼自身の「夢」を分析し、そこからマンダラ状の四項関係が浮かび上がるプロセスを詳細に分析している。その分析は『心理学と錬金術1』にまとめられており、また近年刊行された『C.G.ユングのセミナー パウリの夢』にも詳しくその言語化された=線形に配列された夢の記述から、ユングが四項の分離と結合の動きを掬い上げていく様子をみることができる。

『C.G.ユングのセミナー パウリの夢』の前書きに、監修者の河合俊雄先生が次のように書かれている。

ユングは繰り返しマンダラの中心性に焦点を当てるけれども、その中心を巡っての円環運動が生じてくることも繰り返し指摘している。運動としては、一度上に蒸留されたものが再び下に落ちるというものも興味深い。「無意識は運動でもある」としているように、意識も無意識も実体化されず、運動となっていく。それと同時に対立物の関係や合一は必ずしも意識と無意識の関係ではなくて、いわば抽象的なものになっていく。これは後に最晩年の「結合の神秘」において「結合と分離の結合」として結実していくものである。

マンダラも、マンダラの円環の上で向かい合い対立する諸項も(この場合は「意識」と「無意識」)、いずれも「運動」である。マンダラやマンダラの上で対立する諸項は「実体化されず」、つまり固まって輪郭が定まり性質が定まった個物として転がっているものではなく、運動、動き、動き方のパターン、強いて言えば動きが描く波紋のような出来事である。

動きとしてのマンダラ

マンダラの述語に耳を澄ませる

こうなると「対立物の関係や合一」といったことも、所与の実体として固まっている物たちの間に二次的事後的に行われるつなぎ合わせではなく、上に登ったものが下に落ち、また上に昇るといった振幅を描く動きが、その振幅の最大値と最小値のようなこととして浮かび上がらせ区切り出すポジションの間に見られる、結合したり、分離したりする動きである。

この動きはまずは振幅の幅を強調することで非-分離に対する分離を強調し、この分離の強調から翻って、逆に非-分離=結合、分離しながらの結合という相を照らし出す。対立する二項・二極の関係は、分離と結合を分離しつつも結合するように見える「運動」を、「抽象」して、二項の関係という姿にいわば次元を縮減して記述したもの、ということになろうか。

* *

*

* *

ところで私(この文章を書いている筆者)は、以前から、クロード・レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析している神話の語りを、八項関係のマンダラ状の図式に照らし合わせて読み直してみようという試みを続けている。

レヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものとして、マンダラ状のパターンを波紋のように浮かび上がらせる脈動たちが共鳴する”コト”と見立てて読んでみている。

神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。

そのためにまずβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。

お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。

ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。

*

ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。

私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し、今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を生成し直す動きも決して止まることなく動き続けている。

神話から述語的マンダラを浮かび上がらせる

今回は、この『神話論理』の再読と同じ方法で、ユングが分析する「パウリの夢」を読み直してみよう、ということを試みてみたい。

即ち、意識の表層における分節された意味である、二項対立関係の対立関係としての四つのΔの関係が、それをそれらを分けつつつなぐ運動を通じて生成してくるものであるということ、このΔ四項の対立関係の対立関係を切り・結ぶ運動は脈動とも呼びうるパターンで動いており、そこでは表層の対立二極に対して言えば中間的で両義的な項(β)たちが、過度に結合したり過度に分離したり、一方の方向で過度に結合し、他方の方向で過度に分離したり、といった動きを見せる。

どういうことか、ちょうど手に取った中沢新一氏の『アースダイバー』という本の冒頭に掲載されている北米先住民の神話を例に考えてみよう。

あるとき「最初の女」が二人の子供を産んだ。

年長の息子の名はウィサケジャク (Wisakedjak)であった。

ところが、この「最初の女」が蛇と密通していることを知った夫は、蛇を殺し、「最初の女」の首を刎ねた。

子供たちは逃げ出し、「最初の女」の下半分がそれを追いかける。

夫は空へ逃げ出すが、「最初の女」の首がそれを追う。

*

「最初の女」の下半身は河岸で子供たちに追いついた。

しかし、鶴が子供たちを持ち上げて河を飛び越えた。

鶴は「最初の女」の所に戻った。

そのとき「最初の女」の首も戻ってきていて、全身が揃っていた。

鶴は「最初の女」を持ち上げて、河に落とした。

「最初の女」は水中でチョウザメに変身した。

**

ウィサケジャクは弟を置いて母である「最初の女」を倒すための旅に出たが、残った弟が水蛇に殺されてしまった。

ウィサケジャクは水蛇を退治しようと激しく戦った。

その結果世界を覆う洪水が生じた。

ウィサケジャクは筏をつくり、アビ(潜水鳥)を派遣して、水底の泥を 取ってこさせた。この泥から、新しい世界がつくられた。

「アルゴンキン・インディアンの神話」を要約

この神話からは、マンダラ状の図式がみごとにうかびあがってくる。

冒頭、四つのβ項が一点に集まっている。即ち、

β1「最初の女」の首

β2「最初の女」の首から下

β3「最初の女」が産んだ長男(ウィサケジャク)

β4「最初の女」が産んだ次男

母と子は、別々でありながら深く一つに結びついている。

人間の首から上と首から下も、別々であるが、不可分に一つになっている。

兄弟もまた、別々の存在でありながら、同じ親から生まれたという点では一つである。

こういう一つでありながら二つ、二つでありながら一つ、という関係のもとに、四つの項が集まっている。

ここから世界の創造が始まる。

刎ねる、密通する

まず、「最初の女」の首から上と首から下とが分離する。

述語「(首を)刎ねる」に注目しよう。

この分離の経緯もまたよくできていて、「最初の女」がその正式な夫、つまり二人の息子の父親のもとを離れて(分離)、「蛇」と密通した、というのである。「密通する」という述語に注目しよう。もともと結合していたところから分離し、もともと分離していたところと結合する。つまりここでこのβ項たちが、激しく振動しているということが示されているのである。

逃げる、追いかける、追いつく

そして鬼ごっこである。

息子たちが水平方向に逃げる。それを下半身が追いかける。

夫は垂直方向に逃げる。それを首が追いかける。

逃げるという述語、追いかけるという述語に注目しよう。

二つのβ項が、分離しようとすると同時に(逃げる)、結合しようとする(追いかける)。ここに水平軸と垂直軸が切り分けられる。

河岸にいたり「最初の女」は息子二人に追いつく。くどいようだが述語「追いつく」に注目しよう。

河岸というのも、地上の世界であると同時に水中の世界でもあり、という二つの世界の境界・中間領域であり、β項たちの分離と結合の激しい振動が生じやすいβ場である。ここで、過度に分離したはずの四つのβたちが、また一点に向けて収縮し、詰まってくる。いつのまにか「最初の女」の首も帰ってきてるところに注目しよう。

渡す、放り込む、変身する

そこに「鶴」がやってきて、息子たちを川の向こう岸へと水平方向に渡し、「最初の女」から分離する。あわや結合すると思ったところを、すかさず分離したのである。結合から分離へ、分離から結合へ、そしてまた分離へ、急展開が続く。述語「(向こう岸に)渡す」に注目である。

同じく「鶴」は「最初の女」を掴んで川に放り込む。述語「放り込む」に注目である。

彼女はここで魚に変身する。「最初の女」は振幅を描いて動き回ることをやめて、陸界に対する水中の生き物という位置に収まるのである。この変身するという述語は神話に頻出するので注意しておこう。

ここで、「最初の女の首β」とその「首から下β」は結合したまま、β兄弟たちとははっきりと分離するのである。

置いていく、探しにいく

ここで話が変わる。

今度は兄弟、β兄とβ弟が分離する。

弟だけ置いて残して、兄は自分たちを追いかけ回した母「最初の女」の退治に出かけるが(つまり再度結合へと向かいつつ分離へ急転換しようとするのであるが)、それが叶う前に、弟が水蛇にやられてしまう。

β兄は、母の分離を確定しにいくつもりが、弟と分離してしまうのである。

呑み込まれる、浮かぶ、潜る、浮上する

そうしてβ兄ウィサケジャクは退治する相手を「最初の女」ではなく「水蛇」に変更し、取っ組み合いを演じるわけだが、これが大洪水を引き起こす。大洪水は神話では、β四項のあいだの分離と結合の動きが激しくなりすぎて、もはや人間の分別思考では追いつくことができなくなったときに、あれこれのβ が揃って高速で回転している様子をあらわすためにしばしば登場する。

大洪水に呑み込まれたβ兄ウィサケジャクは「筏」という、水/陸の中間を水平に移動するものを作り出し、また「アビ」という、水/陸の中間を垂直に移動する者を仲間にして、地上世界を創造する。地上世界こそ、われわれの現世、この表層の意味ある世界である(Δ二項対立の対立関係としての四項関係で意味が分別されるこの世界)。

◇

このように、神話ではいくつもの述語を連鎖させて、対立関係を切り分け、対立関係を複数関連付け、対立関係の対立関係としての四項関係、あるいは四項関係同士の対立関係としての八項関係を浮かび上がらせていく。そして最終的に安定した、つまり両極の間の幅が過度に縮まったり過度に伸びたりしない、付かず離れずに、しっかりと分離されつつも隣り合っているような安定した対立関係が制定されたところで、現世が起源しました、という話になる。ここに円に正方形が内接した調和したマンダラを描けるようになる。

深層意味論による夢分析

見えない他者の帽子を知らずに被る

このような読み方で、パウリの夢を読んでみよう。

つまり、パウリの夢に登場する様々な人物や事物を、表層意識が分別する諸々のΔたちの仲間として読むのではなく、β兄ウィサケジャクや空飛ぶ首たちのようなβ項として(表層の経験的感覚的に分別される二極の中間で振幅を描きながら行ったり来たりする両義的な項)として読んでみたい。

夢が無意識から立ち上り、意識の表層の一番「底」に浮かび上がった心の動き方のパターンなのであるとすれば、この夢の登場人物たちを分別の手前のβ項として捉えてみる価値がありそうである。

ちなみに、深層意味論的な分析ではなくて「ユングによる分析を読みたんだよ」という方は、下記『心理学と錬金術1』に書かれているので参考にどうぞ。

◇

まずユングがパウリによる第一の夢として取り上げているパウリの夢である。

第1のビジョン 夢

夢見者はある集いに出席しているが、

帰り際に自分の帽子ではなく他人の帽子を被ってしまう。

この帽子を両義的媒介項(β項)とみてみよう。

この帽子を、当初夢見者は「自分の帽子」だと思っていた。

しかし実は、この帽子は夢見者の帽子ではなかった。

帽子。

自分のものかと思って被ったら、自分のものではなく他人のものだった。

自 / 他

|| ||

← → 帽子 ← →

被る、という述語に注目しよう。

他者の帽子を「被って」しまったことで、夢見者はこの帽子と過度に結合〜=一体化してしまたのである。

被られたことによって「帽子」は、自分と他人、自/他の二極の間で、あちらからこちらへ、こちらから彼方へと、振幅を描いて動いている。このような動き方をする項は、神話で言えば、無意識の構造でいえば、β項である。

なおユングはこの夢を分析して、帽子が「日輪のようにまるい」ものであることに注目し、すなわちこれが「マンダラに対する最初の暗示」であると書く(p.77)。マンダラとはこちら深層意味論の図式で言えば、表層のΔ四項の関係が付かず離れずに最も安定している状態(四つのΔが正方形描く位置に配され、同一の円周上にのる)である。無意識が「円」を描こうとする傾向が、この段階では小さな帽子の円に写像されている。

*

背後の他者に窓からの眺めを譲る

続いて第二の夢である。

第2のビジョン 夢

夢見者は汽車に乗っている。

彼は窓の前に大きく立ちはだかって、同じ車室に乗り合わせた何人かの客の眺望を遮っている。

彼は相客たちが外を見られるように眺望を開いてやる必要を感ずる。

「汽車の窓」(あるいは窓から見える光景)を当初は夢見者(自分)が独り占めしている。それに気づいて夢見者は、「汽車の窓」(あるいは窓から見える光景)を「相客」である他者たちに譲ろうと考える。

自/他

|| ||

→→汽車の窓

自/他の関係において、「汽車の窓」が、夢見者のものでありながら夢見者だけのものではなく、共有物として他者たちに交代で譲られようとしている。

*

述語に関して、ここでは眺望を「開いてやる」ように、場所を譲るように、移動する、という動きに注目しよう。第1の夢では「帽子」が自/他の間を移動していた。

そして、この帽子の本当の持ち主である他者の姿は、おそらく見えていない。帽子は、遠く隔たった自/他の間を移動した。

また帽子は、その所有者が、自/他のどちらかはっきりとしている。

これに対して第2の夢では、「汽車の窓」は固定している。・・いや、汽車は動いているので窓も動いているのであるが、夢見者および眺望を譲られる相客たちとの関係でいえば、相対的には窓は止まっており(さすがパウリの夢、相対性理論である)、夢見者と相客たちが動いて席を交代する。

またこの場合の窓は、公共のものであり、自/他どちらかの所有物ではない。

そして、帽子の夢と汽車の窓の夢でおおきくちがうのは、他者の姿が夢見者に近付いているということである。帽子の本来の所有者は不在で、夢見者から遠く隔たっていたが、汽車の窓においては、夢見者のすぐ背後に他者たちがいる。他者たちが、夢見者のすぐ背後に接近しているのである。この状態で、帽子ではなく、夢見者が場所を譲るよう「移動する」。

*

なおユングはここでは書いていないが、窓というのはたいてい四角形のものである。当時20世紀の前半であれば、客車の窓といえばドイツでも四角形に近いものが多かったと推定される。つまりこれもマンダラなのである。

第一の帽子の夢では円、第二の汽車の窓の夢では四角形。

どちらも「マンダラに対する暗示」であるとみることができる。

大洪水

次は夢ではなく睡眠薬によるまどろみの中でのビジョンである。

第3のビジョン 睡眠薬による幻覚像

海辺である。

海はすべてのものを呑み込みながらどっと陸に侵入する。

そのあと夢見者は孤島に坐っている。

これは上で紹介した神話の大洪水に類するものである。

経験的感覚的に対立する諸項(Δ)たちが、一旦全て、β項たちだけが振幅を描いて動き回る深層へと呑み込まれる(←述語)。

ただしこのビジョンでは、夢見者だけは深層に飲み込まれずに、孤島にぽつんと残っている。いや、深層から表層へと突き出している、浮かび上がっている、という感じである。ユングはこの海を「集合的無意識の象徴」と読む。

この海は不定形だが、孤島の上の夢見者をぐるりと取り囲んでいるという点で、おそらく円形である。(おそらく)円形の(おそらく)中心に、夢見者が座っている。帽子と汽車の窓では自/他の対立二極の一方であった自己が、対立二極のどちらでもなく、対立二極をその円周上に配するところの一つの円の中心の位置に移動しようとしているようにも見える。

Ich muß erst weg vom Vater

次の夢である。

第4のビジョン 夢

夢見者は姿のおぼろな大勢の女性に囲まれている。

彼の内なる声が言う、

「俺は先ず父から 離れなければならない Ich muß erst weg vom Vater.」

フロイトが喜びそうな夢である。

大洪水のビジョンでは、夢見者は大海に囲繞されているが、この夢に至り、この夢見者を取り囲むβ脈動の「存在」感が、女性たちという表層の姿にまで浮上してくる。

夢見者は女性たちに囲まれている。

一対一で、夢見者とひとりの女性とが対峙しているわけではない。

つまりこの場合、女性たちは夢見者に対して、上のビジョンの「海」と同じ関係にある。

あるいは汽車の窓の夢の「相客たち」は、この女性たちのうちの何人か出会ったのかもしれない。

それと同時に、「erst」まず先行して、女性たちに囲まれて何かが始まる前に、先に「父」との夢見者の間を”分離”しなければならない、という命じる声が聞こえてくる。

この父について、ユングは次のように書いている。

「父親が夢見者の邪魔をしている。父親は夢見者を、意識および意識の諸価値に縛りつけて離さない。主知主義と合理主義を背骨とする伝統的男性世界が夢見者の障碍になっていることが判明する。」

意識および意識の諸価値というのは深層意味論ふうに言えば、Δだけで、Δ線形配列にできることだけですべてをどうにかしようという無茶なやり方である。

Δ…Δ…

レヴィ=ストロース氏の神話論理と空海の『吽字義』にヒントを得た深層意味論の観点からすれば、これから夢見者の無意識の旅は、

Δ / Δ

|| ||

Δ / Δ

という経験的で感覚的な表層意識・表層言語の分節体系が、まだないところで、

β

ββ

β

が浮かび上がり、

βーーーーーーββーーーーーーβ

になって、それから

β

|

|

|

|

ββ

|

|

|

|

β

となったかと思えば、

β =/= β

|| ||

/ /

|| ||

β =/= β

このようになり、そしてこの図の「=/=」の部分が、経験的感覚的に対立する物事に重なりあって、Δ化する

Δ

↑

β =/= β

|| ||

Δ←/ /→Δ

|| ||

β =/= β

↓

Δ

という動きを体験するわけである(この最後のものがマンダラとしてビジュアル化されることもある)。この旅を歩むためには、”Δだけ見るべし、Δのことしか考えない、Δの外部は「存在しない」”という「父」的分別心から離れなければならない。

蛇・樹木

そして次のビジョンはマンダラそのもの、β脈動が振幅を描くフィールドが見えてくる。

第5のビジョン 幻覚像

一匹の蛇が夢見者の周りにぐるりと円を描いている。

夢見者は樹木さながら地面に根が生えたように突立っている

樹木は天/地(あるいは地下/地上/天)のような圧倒的に分離された対立極の間を貫いて結びつける。その樹木は円を描く一匹の巨大な蛇にぐるりと囲まれている。

円環を描く蛇、頭と尻尾が結合している(結合しかけている)蛇というのはβ×2である。このβ×2蛇が、これまた空の存在でありながら地下の存在でもあるβ樹木と結合している。つまり下記の場面を開いている。

β

ββ

β

蛇と木だけでは、二つだけで、四つには足りないのではないかと思われるかもしれないが、β脈動においては一は二になり二は一になりと常に震えているのであるからして、たまたま意識の表層の一番底(夢・幻覚)に浮かび上がったビジョンにおいて、一になっていたり、二になっていたりするということである。一なのか、二なのか、どちらなのか!とあまり細かく分別に拘ってしまうと、この深層意味論を生きることはできない。

ユングはこの夢を分析しつつ、下記の図を参照するよう求めている。

これは八項関係(花のようなものが三つ、天体が三つ、蛇が人一つ、木が一つ)が凝集したものであり、マンダラ状の分節システムの発生の中心、すなわち胎蔵曼荼羅でいえば中台八葉院である。

アニマ・階段・虹の橋

この中に、夢見者は完全に入り込んでいる。

そこへはっきりとした姿をもった登場人物が現れる。

第6のビジョン 幻覚像(これは5に直接続くものである)

ヴェールを被った女がひとり階段に坐っている。

ユングはこの「ヴェールを被った女性」を、パウリの「アニマ」であると書く。この「アニマ」に対して、「アニマ」と対峙する限りで、非-アニマとして、夢見者の新たな自我が輪郭を浮かび上がらせてくることになる。

*

階段についてもユングが「上昇および下降という行為を暗示する」と書いているように、第5のビジョンの樹木と同じような、上/下を分離しつつも結合する=結合することによってすなわち分離する、β脈動の振幅が描かれる場であるといえようか。

興味深いことに、階段の途中にアニマが坐っている。

媒介項(β)と過度に結合しつつ、夢見者がひとりで自由に階段を登ったり降りたりすることを遮るように、アニマが陣取っている(述語)。夢見者がもしこのβ階段を上り下りしたいと望むのならば、まずこのアニマと話をつけないといけない。

第7のビジョン 幻覚像

ヴェールを被った女が顔のヴェールをとる。

その顔は太陽のように輝いている。

光は距離を越える。いや、光こそが、光という振動こそが、時間のΔ分節を作り出し、距離のΔ分節を作り出す。光が輝き、階段や樹木や自らの尻尾を噛もうとする蛇が配されたフィールドを照らし出すというのは、これら階段や樹木や蛇や、そして夢見者も、この女性も、そのヴェールも、経験的なそれではない、ということを示している、といえようか。

マンダラは、経験的、感覚的に、あたかもそれ自体として即自的に存在しているかのように見える実体たちが、第二次的に寄り集まって整列したものではない。マンダラは、対立関係の対立関係の対立関係の中の極として諸項を区切り出す=分節する動きであり、光のパターンこそがその動きを象徴するのに相応しい。

そして次のビジョンである。虹の橋である。

第8のビジョン 幻覚像

虹がかかっている。

それは本来は橋として利用されるべきものなのであるが、人々はその上を通るのではなく下を通り抜けなければならない。その上を通る者は墜死する。

虹はレヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析する神話にもしばしば登場する両義的媒介項(β)である。虹は「橋」であるという。しかし虹を踏んでその上を歩こうとしても、歩くことができず、落ちてしまう。つまり虹は橋でありながら橋でない、ということになる。さらに、橋ではないのだが、しかし「下を通る」のであれば、落下することなく、橋として使えると言うのである。

橋であるということは、こちらとあちら、こちらの岸辺と向こう岸という分離された二極を結合するということである。分離していることを前提に、この分離した二極を結合する(述語)。ところで、この虹の橋は、ただ結合してしまっておしまいではなくて、上を渡るものは墜落させ、下を通り抜けるものを通すという、なんとも奇妙な、渡したいのだか渡したくないのだかよくわからない橋である。虹がこのような”橋でありながら橋でない”、あちらとこちらを分離するでもなく結合するでもない状態にあるということ。

渡らせるでもなく渡らせないでもない虹の橋は見事なβ脈動そのものである。

*

また、先ほどの「樹木」「階段」との対比でも、「虹の橋」は興味深いものである。樹木や階段はどちらかと言えば垂直方法の距離を分離つつ結合する。それに対して橋は水平方向の距離を分離しつつ結合する。

しかもこの虹の橋は、上/下も、垂直軸方向の分節も行っている。すなわち「上」を通ると「死」、「下」を通ると「生」。

上/下、静/止、あちら/こちら

いくつもの経験的感覚的な対立二極が、この虹の橋によって媒介されて(分離されつつ結合され結合されつつ分離されて)いる。

緑地、親同伴、危なっかしい梯子

次の夢ではこれまでとは別の光景が広がる。夢見者は羊たちが草を食む「緑地」にいる。

第9のビジョン 夢

沢山の羊が草を食んでいる緑地。それは「羊の国」である。

この緑地は第3のビジョンの「海」とよく似ているが、海が底の知れない深みであるのに対して、草地は、地に足のつく平面である。マンダラを描くように動き回るには、あるいはマンダラ形の塔を地下室こみで建設するには、ちょうど良さそうなフィールドである。

そしてこの平面上に、先ほどの「アニマ」が姿を現す。

第10のビジョン 夢

羊の国に、例の見知らぬ女が立っていて、道を示している。

「アニマ」が夢見者に対して、この平面上で何らかの「方向」へと動くことを示唆している。マンダラ状の痕跡を残すように動き回らなければならない、といったところであろうか。

そしていよいよ、夢見者は動き出す。

第11のビジョン 夢

ある声がいう、「お前は何と言ってもまだ子供だからな」と。

この声の主は父なのか、それともアニマなのか、他の誰かなのかはよくわからないが、よくわからなくてよい。要するに夢見者が「まだ子供だ」と呼びかけられていることが重要である。

「まだ子供」ということはつまり、大人に対する子供、大人に対する非-大人ということである。ところで、非-大人は大人とともにいる限りにおいて非-大人である。つまり夢見者を「子供」の位置に据えることで、それと対立する非-子供=大人のポジションが生成する。前の夢で「Ich muß erst weg vom Vater」、父親から離れなければならない、と言っていたが、さしあたってまたこの草地の世界、深層の世界で、子供に対する親の位置が存在することは許されているようである。

そして次の夢では、実際に両親が出てくる。

第12のビジョン 夢

父親と母親と一緒に多くの梯子を危なっかしい足取りで昇ったり降りたりしながら旅を続ける。

夢見者は両親と一緒に、旅をする。移動する。痕跡を残しながら、距離を開きながら、振幅を描きながら、動き回る。それもただ平面上をスムーズに滑るように動くのではなく、切り立った山の稜線をたどるように、いくつもの梯子を昇ったり降りたりする(述語)。すなわち、上/下方向の振幅を描いてる。

さて、ここでの父と母は、おそらくβ両親である。

父と母がセットになっている、二つで一つになっている点もβらしい。

β項たちが垂直方向に、水平方向に、振幅を描きながら動き回る。夢見者自身もその動きをともにするβ項となっている。

7番目の男

次のビジョンでは、父親が不思議なことを言う。

第13のビジョン 夢

父親が心配げに「これは七番目の男だ Das ist der Siebente!」と叫ぶ。

「七番目の男」なるものは、夢見者のことでもなく、父親自身のことでもないらしい。なにか別のことを言っているのだという。引き続き父親は夢見者と一緒にいて、おそらく先ほどの階段を上下しつつ移動する、意図せずにマンダラ状のパターンを描こうと動いている旅の途中なのであろう。

一般論として、マンダラを描くときにはに二重の四項関係、八項関係が出てくる。

任意の二つのβ項の間の距離を、広げたり縮めたりしながら動き回っているうちに、たまたま四つのβの距離が等距離になる場合がある。すなわち、すべてのβが同一の円周上で等間隔になる。円が元々あるところに四つのβが配されるのではない。逆に、四つのβが等距離になることで、円が出てくる。

ここでようやく、この円に内接する正方形を考えることができる。それがΔとなる対立関係の対立関係の安定した形態である。

いま、夢の中の「父」がいう「七番目」は、八項関係のうちの第7番目の項までが揃った、ということなのかも知れない。

ちょうど手書きの図にあるように7番目まで来た、ということは、まだはっきりと円の中に正方形が内接するマンダラ状には安定しておらず、おそらくいくつかのβの間が遠く伸びきっていたり、過度に結合しすぎたりしている状態である。7番目の男は二重化したβ(上で紹介した神話でいうと、頭と首から下が結合しているような)なのかもしれない。

かも知れない、などと言わず、はっきりとわかっていることだけを言ってくれ、という向きもあるだろうが、無意識に関してはっきりとわかる=分別を確定することを強いるなんて無粋である。「よくわからないけれど、たぶんこんな感じ」くらいが、はっきりと昼間の意識を目覚めさせたまま、夢を見ているの異ならない状態に入り込む秘訣である。

新天地、身なりを整えた代理人

次の夢では、また場面(マンダラを描くように動き回ることができるフィールド)が転換する。夢見者は「アメリカ」にいる。

第14のビジョン 夢

夢見者はアメリカにいて、尖り髭をはやした男を一人雇いたいと思い、探している。聞くところによれ ば、誰もがそのような雇人を一人使っているということである。

この「アメリカ」が、前の「緑地」や、さらにその前の海に対応するものであり、それは意識の深層の一番上澄、意識の表層の一番底である。

海の場合は底なしの深みにそのまま落ちていくような平面であったものが、草地になって柔らかい青葉が一面に芽吹く「地に足がつくものの柔らかい」平面になり、そしていまアメリカになると、おそらくこれは当時のヨーロッパの人々にとっての最初のアメリカの印象、東海岸の大都市に海から客船で近づく時に見える光景だろうが、海原のような平面から垂直に建物たちが伸び上がっているようなフィールドであろう。青葉に比べると、こちらの方がもっと硬質でしっかりとした重さがある。マンダラのベースがはっきりとした基壇になっているようである。

そしてそのようなところで、夢見者はひとりの雇人、秘書や執事のような者、つまり夢見者の代理人になるような者を探そうとする。このような代理人をもって一人でありながら二人であり、二人でありながら一人であるようにすることは、この地、新しいフィールド、基壇上では「誰もが」やっていることで、珍しいことではない、という。夢見者は積極的肯定的にこのような共同する相手を探している。

マンダラ上に、分かれつつもつながり、つながりつつも分かれ、それでいて過度に結合したり過度に分離したりすることなく「付かず離れず」の距離を保ち続ける優秀な執事のような者が、夢見者の自我とペアになって対峙する。

他のΔ二項は、まだ姿を表していない。

諸項間の境界を超えて流動するもの

さて、次の夢はひときわ興味深い。

第15のビジョン 夢

母親が一つの盥(たらい)から別の盥へと水を移しかえている(夢見者は28の「幻覚像」の際にはじめて、別の盥が姉(妹)のそれであったことを想い出した)。この行為は大変厳粛に行われる。というのもこの行為は周囲にとっても極めて重大な意味を持っているからである。それから夢見者は父親に追い出される。

たらいからたらいへ、水が移される(述語)。

どうやら一滴も溢さぬよう、慎重に、丁寧に、この仕事は行われているようだ。ここでは父/母、親/子、兄/弟、姉/妹、という、はっきりと分離しつつも一つに結合しているペアたちが結集している。

そして母ー娘の軸、親/子軸上では二極に分離しつつ、男/女軸上では女性同士であるという点では同一の極に重なり合っているものの間で、たらいからたらいへ、水が移動する。水は二極の間を流動しながら移動していく。

一方、父ー息子も母娘と同様に、親/子軸上で二極に分離し、男/女軸上では同一の極に重なっているものの、こちらはタライからタライに水を移されるような結合関係ではなく、「追い出される」(述語)という分離の関係になっている。

水という流体が動き回り、あちらで結合したかと思えば、こちらで分離する。β脈動の振動数が再び高くなってきたようである。

こうなると、β四項が同一円周上にならぶような安定状態は再び揺れ始め、動き出し、飛び跳ねるようになる。

クラブのエース+7の札

そして次の夢である。

第16のビジョン 夢

一枚のクラブのエースがある。その傍らに7の札が一枚現れる。

ついに8、八項関係を暗示する場面なる。

しかしよく見ると、八のうち、一つは「クラブのエースのカード」であり、あとの7は別のカードに描かれた数字である。

八が、一と七に分かれ、一方はカードの枚数という単位で測られる空間に登場し、他方はカードに描かれた数字という空間に登場する。つまり八が、次辺を異にする二つの空間に、一と七に分かれて出現している。

ここでもまだマンダラは歪である。

どうみてもスペードであるが、不可得な感じがおもしろいので載せておく

さて、ここからパウリの夢は「薔薇十字」の姿をとったマンダラへと展開していくのであるが、いい加減長くなってきたので(2万字・・)続きはまた次回に譲ろう。

意識は無意識の脈動が投げかける

影のようなもの

最後に、この夢分析の最初の方にユングが書いていることを振り返っておこう。

「意識の無意識に対する反抗も蔑視も、ともに歴史的発展の必然である。さもなくばそもそも意識は無意識から分化することができなかったであろう。しかしいかに必然とはいえ、現代人の意識は無意識という厳然たる存在から些か遠く離れすぎてしまった。それどころか、心は決してわれわれの意識的な意図と等置されるものではなく、大部分は無意識的なものであるということまで忘れてしまっている。」

夢や神話がそこから浮かび上がってくる無意識は、私たちから縁遠いのもでもなければ、特別な人以外は触れることができない何かでもなく、人間だれもがそれと共にあり、それとともに生きているところのものである。

そして合理的な論理や理路整然と物事を分別する言葉もまた(この記事でいうところのΔ線形配列)、もとはといえば、この無意識の脈動が対立関係の対立関係の対立関係を分けつつ繋ぎ繋ぎつつ分けるように動いたところから浮かび上がり、その振動が減速され、ほとんど止まったようになったところに転がり出すものである。

私たちは、表層の言葉や思考によっては、一見する限り捉えようがないこの深層の無意識の動きと共に生きているのである。

そんなことをいうと、なんだか不気味だと思われるかも知れないが、ユングはこれを「理性なき本能」が表層の秩序を破壊しようとしているのではない、と指摘する。

理性なき本能が外側にある堅固な秩序に反抗したというのではない――なぜなら本能それ自体がすでに、その内向って極めて堅固な構造をもった存在であるからであり、さらにまた統制されたあらゆる秩序の創造的根源、その生みの親だからである。が、実は、この根源が創造的であるというまさにその理由のゆえに、このから生まれる一切の秩序は――たといその秩序が「最高の神的な」形式をとっていようとも――ことごとく移り変り過ぎ去っていくものに他ならないのである。

無意識は、それ自体が「堅固な構造」を持っている。

この構造は静的な止まった構築物ではなくて、動的な構造であり、脈動の共鳴パターンのようなことである。

この動的な脈動パターンから、ありとあらゆる対立関係の対立関係の対立関係が、つまり表層の分別が生まれる。ユングの次の記述に注目してみよう。

無意識の探究によって元型が意識に近づけられると、固体 (Individuum) は人間本性の底なしの対立性と向い合うことになり、かくして光と闇、キリストと悪魔とを直に体験することが可能となる。むろんそれは最良の場合でも最悪の場合でも単なる可能性にすぎないのであって、その体験をはっきり保証してくれるものではない。というのも、この種の体験は人間的手段によって必ず招き寄せることができるとは限らないからである。そこにはわれわれの制御できない諸要因がはたらいているのである。対立性の体験は知的な洞察力にも、感受性にも左右されない。むしろそれは運命と名づけるのがふさわしいような体験なのである。そしてこの体験はある人にはキリストの真実性を証明することにもなり、またある人にはブッダの真実性を証明することにもなるのである――しかも極めて明瞭な形で。

対立性の体験なくしては全体性の体験も、従ってまた聖なる諸形象への内的接近も不可能である。

「対立性の体験」は、分別知による理解や、感覚的な分別を受け付けず、

「運命と名づけるのがふさわしい」ように、端的に体験される。それは「対立性の体験なくしては全体性の体験も、従ってまた聖なる諸形象への内的接近も不可能である」というほど、人間の人間的な経験、意味ある世界の経験、世界を意味づけて生きざるを得ない分節的知性の生にとっては決定的である。

そしてこの対立性の経験は、対立二極の統一・調和・付かず離れずのバランスということを、好ましいこととして体験させる。

「無意識は両世界の統一の萌芽を内に宿しているからである、ということを示しているのである。意識の本質は区別することである。意識は、それが意識であるためには、諸対立を分け隔てなければならない。しかも自然二反シテそうしなければならない。自然にあっては対立は互いに求め合う「両極端は触れ合う les extrêmes se touchent」――、そして無意識においても、特に欲一の元型である個我にとっても事情は同じである」

意識は、無意識ではなく意識であるという限り対立性を区切り分けざるを得ない。「意識は、それが意識であるためには、諸対立を分け隔てなければならない」のである。そしてそれは、無意識、人間の心の「自然」に「反する」ことなのである。

*

対立は、心の深層の自然、神話や夢を自在に生み出すような心の「自然」に反して、動きを止め、つながりを切断し、光を闇に閉じ込める。しかし、そうして姿形が定まったかに思われる表層で対立する諸事物たちもまた、実はいつもつねにこの深層の脈動と繋がっていることで生きながらえる養分を得ているようなものであり、そうであるが故に「移り変わり」「過ぎ去っていく」ことが必然なのである。そしてまた新たなマンダラ状のパターンが生まれ続ける。

マンダラは夢の中に現われるか、目覚めている時は絵のような幻覚像の形で現れるかのどちらかであって、しばしば意識状況の対立や葛藤を極めて明瞭に補償している。

マンダラ状の対立関係の対立関係の対立関係を意識の表層の一番そこ、無意識の深層の一番上澄みで、意識するともなしに意識する(ちょうど夢をぼんやりみているように)ところで、わたしたちは対立関係が別れたり分かれなかったりする振動パターンに身を任せることができる。

もちろんそうはいっても、表層の対立性は重たいものである。

ユングは次のように書いている。

「悪は善と同じ程度に考量されなくてはならない。悪といい善といっても結局は、観念における行為の延長ないし抽象以外の何ものでもなく、両者は共に人生の明暗現象の一部を成すものに他ならないからである。つまるところ悪を生じえない善も、善を生じえない悪も存在しない。」

特に善/悪の対立といえば、問答無用で決定的なことであると思われる。いや、そのように思いたい、信じたい、というところである。悪が完全に消滅した絶対的な善の世界、そういうものを人は求めて、そして絶対善に至るまでの途上で、「悪」を打ち滅ぼそうとする。そしてその「悪」の者たちがまた「自分たちこそ善である」と語るのを聞いて、大変に混乱するのである。

ところで、ユングが書いているように、善はあくまでも悪に対立する限りで善である。善とは悪ではないということであり、善それ自体、悪が絶滅したところに善だけが孤立しているということはない。すくなくとも、人間の表層意識が分別するところの善/悪の前についてはそうである。(一方、宗教的な「善」は、この表層の善/悪を超えたところのことを言っている場合があり、気をつけて読みたいところである)。

絶対的な善を求め悪との戦いに邁進するあまり、知らぬ間に自らが悪に過度に接触し、飲み込まれてしまう、といった具合に、対立関係の中でしか存立しないことを対立関係の外に求めようとして、対立関係をひっくり返してしまい、善のつもりが悪になっていた、ということもある。そのような苦しい事態から逃れる上でも、対立や葛藤が生じつつあるマンダラを描く動きと共鳴することは、人間が生きる上で大切なことなのである。

マンダラとパウリの夢

ユングはパウリの夢の分析を通じて、最初は二者関係、そこから次第に四者関係が浮かび上がってくることに注目している。

そしてこの四者が付かず離れず、正方形を描くように、つまり単一の円にうまく収まって、円で囲まれた正方形というマンダラの形をとるように煮凝ってくることを「個性化」と呼び、高く評価する。

「影によって喚起される対立の問題は、錬金術においては重大な、決定的な役割を演じている。なんとなれば対立の問題は作業の経過にともなって最終的には諸対立の一致へ、 聖婚(hierosgamos) つまり「化学の結婚 chymische Hochzeit」という元型的形態における諸対立の結合へと通じているのであって、ここに錬金術の眼目があるからである。この結婚において、男性的なものと女性的なもの(中国の陰と陽)という形態をとった最高の対立が溶け合って、もはやいかなる対立をも含まない、それゆえに不滅である統一物となる。」

ある項は、二項対立関係の一方の極であり、この二項対立関係は別の二項対立関係と重ね合わされることでバラバラにならず、二極が互いに他方を自らではないものとして区切りだし続ける創造を可能にしている。またこの対立関係と対立関係を重ね合わせることができるもの、四項関係を分けつつつなぐ役割を果たす深層の四項関係(β)が四極を分離しつつ結合するように脈動しているからである。

この全体像を「最高の対立が溶け合って、もはやいかなる対立をも含まない、それゆえに不滅である統一物」として感得する時、人はなんとも軽やかに生きられるようになる。

仏教が端的に教えるとおり、人は極端を生きようとすると苦しむ。Xと非Xを分けて「私は、いつでもどこでも永久にXでなければならぬ!」とやることで、続々と目の前に出現する非Xに怯え、怒り、慄き、憎悪を掻き立てられ続けることになる。そしてまた、ようやくXを手に入れたかと思えばすぐに消えてしまうことに絶望し悲嘆に暮れる。Xをガッチリ守り続けよう固め続けようとすればするほど、Xが必ず失われることが恐ろしくて仕方なくなる。そういうわけで仏教は二辺を離れることを教えるのである。このあたりの話にご興味がある方は『スッタニパータ』の冒頭に書かれているので、ご参考にどうぞ。「[…]妄執の水流を涸らし尽くして余す所のない修行者は、この世とかの世をともに捨て去る」といったところである(『ブッダのことば スッタニパータ』p.11)。

二辺を離れるということは、即ち「最高の対立が溶け合って、もはやいかなる対立をも含まない、それゆえに不滅である統一物」を感得することと同じようなことなのではないか。「同じよう」なんて、いい加減なことを言う奴だと思われるだろうが、「同じか、違うか、どっちだ!」とやっていると二辺を分別して片方だけを選んで執着する道に嵌る可能性があるので、あえていい加減にやっていることをご容赦願いたい。

*

同じことを神話論理の方から考えてみると、四項関係が分離しつつ結合するように調停されるときには、その表層にうまく収まった四項どうしの関係の中間に「両義的媒介項」(β)が隠れている。

両義的媒介項も四つあり、つまり表層の、「何である」と経験的感覚的に意識できたり言語化できたりするものが四つ並んでいるところには、必ず経験的感覚的に分別される対立二極のどちらでもあってどちらでもない両義的媒介項も四つ隠れているのである。

神話論理でいえば、対立を調停する鍵は、この両義的媒介項たちの振幅を描く動きの動き方にある。

今回の分析から、パウリの夢にも、このような経験的分別によっては捉えようがない(不可得な)両義的媒介項が登場している様子をうかがうことができたのではないだろうか。

これについては特に、「個性化」が進み、安定した四者関係が姿を表すようになる前段階で、二者や三者が過度に結合したところから過度に分離しようとしたり、また過度に分離しているところから過度に結合するよう急展開したり、という分離と結合の間の、二項の間の幅(距離)の伸び縮みが見られるところに注目して読むと、パウリの両義的媒介項がその影を垣間見ることができる。

第17のビジョンから、つづきはこちらです。

関連記事

ここから先は

¥ 898

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。