なぜ「舌切り雀」は舌を切られてしまうのか? -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(16)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試み。

膨大な『神話論理』のオープニングにあたる『神話論理I 生のものと火を通したもの』は「料理の火の起源」や「ノブタの起源」といった神話から幕をあける。

ここで紹介されている「料理の火の起源」、「ノブタの起源」の神話は、南米の先住民の神話を記録した資料にあるものだが、その語りの展開をよくよく眺めると、わたしたちに馴染み深い日本のむかし話と同じ構造が見えてくる。

舌切り鸚鵡、ウサギの寝坊

『神話論理I 生のものと火を通したもの』に登場するM31神話を見てみよう。

むかしむかし、男たちだけがいて、女性がまだいない頃、男たちは狩の獲物を屋根の上に置いていた。(未分離α)

このくだりでは男女の区別という経験的な区別が未分離である。神話はこのような未分離からはじまる。

α未分離からのβ分離:

ある日、男たちがいない時、空から女たちが降りてきて、肉を全部持っていってしまった。女性の存在を知らなかった男たちはウサギに見張りをさせるが、ウサギが寝ているあいだにまた肉は盗まれてしまった。

男たちは翌日はオウムを見張りに立たせた。

ウサギが眠りこけて失敗するというくだり、うさぎと亀である。眠るウサギの失敗というモチーフも人類の神話的思考を触発しやすいのであろう。俊敏なのに止まっている、目覚めていれば周囲のわずかな気配でも感じ取るのに眠っているとそれをしない。注意深いのか注意深くないのか、どちらだかわからないという曖昧さがウサギにあるということだろうか。

いずれにしても、ここに天/地の分離が登場し、男/女の分離が登場し、肉を狩猟する者/肉を食べる者の分離も始まる。

β分離からのΓ結合

オウムは女たちが肉を取るのを見た。その女たちはなんと下半身に歯が生えていた。オウムは静かに様子をうかがっていたが、肉があっというまに食べられてしまったのをみて、女たちの上に木の実を投げた。女たちは飛び道具を発射した。

上半身と下半身があべこべになっていたり、樹上から地上の家屋の屋根の上に木の実を落としたり、逆に地上の家屋の屋根の上から樹上に向かって飛び道具を発射したりと、経験的に対立する上/下の区別が、ひっくり返ったり、ひとつに結びついたりする。このくだりは、分離したものたちの間の結合を象徴しているのである。

ここから分離が始まる。

Γ結合からの最終的な分離:

女たちが発射した飛び道具のひとつがオウムの舌にあたり、舌が切れてしまった。

女たちは立ち去り、オウムが残され、男たちが帰ってくるが、舌を切られたオウムは自分の見たことを報告することができない。

翌日、今度はハイタカが見張りに立つ。ハイタカは女たちが空から降りてくるのを見つけ、女たちが天地の間を上り下りするための二本のロープを切る。何人かの女が地上に落ち、地上の者たちと結ばれる。

さて、注目したいのはここで鳥の舌が切られる、という点である。

舌切りすずめならぬ、舌切り鸚鵡。

鸚鵡は、舌を切られたことで、男たちと会話が、コミュニケーションをとることが、できなくなってしまう。

*

舌を切る、ということが、コミュニケーションが不可能になるという点で、非常に強力な分離作用の象徴になっている。

ここから、上/下の分離、天/地の分離が完成へと向かう。

ハイタカが天地の間に通路を作っていたロープを切る。そして天地の間を自由に往来していた中間的で媒介的な女たちのうちの”分離された一部”が、地上世界に属することになる。

分離と未分離のあいだの振幅

神話は、「むかしむかし」という具合に、今日現在の私たちが経験できる世界とは異なった世界のことを語り始める。そこでは人間と動物が分かれておらず会話ができたり、人間に男女の区別がまだなかったり、天地が自在に往来できるように繋がっていたりする。未分離(α)の状態である。

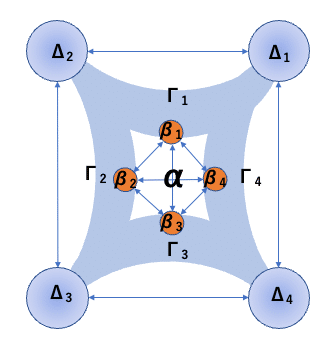

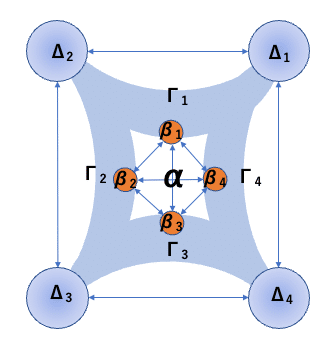

ここにまず第一の分離が生じ、最小構成で四項を四角に区切り出す区別の区別、対立関係の対立が生じる。

この段階での四項は、分かれながらも互いにつながっており、どれがどれがだかはっきり分けられない、振り分け先を定められない、不可得な状態にある。

このどちらだかわからない、分離しながらの結合を象徴する項たちをその両極へと分離することで、最終的な分節、つまり私たちの経験的世界の秩序をなす分節が切り分けられる。

鸚鵡の舌が切られるということは、天地の間を自在に往来でき、天地のあいだのコミュニケーションの媒体となる「鳥」が、舌を切られるということである。この舌切り事件を経て、天地のあいだを結びつける通路が閉じられる。そうして現にある人間の世界が、そうでないところとはっきりと区別され、両者が混じり合わないようになる。これで世界の「起源」が明らかにされたことになる。

特にスズメではなく鸚鵡の場合、喋ることができなくなるという点で人間と動物が自由に言葉を交わしていた世界の終焉、人間と動物とが未分だったところかに両者の分離が切り込まれ両者が切り離されることが、その「舌切り」によって象徴される。

*

舌切り雀はどうだろうか。

有名な舌切り雀の物語は、次のように展開する。

人家を離れた山林で、お爺さん(人間)と小雀が出会う。

小雀は怪我をしており、お爺さんはそれを手当する。

→未分離状態を象徴(α)

お爺さんと小雀は、私たちの経験的世界では、下記のような対立関係の両極に分離されている。

人間 / 動物(鳥)

|| ||

食べる者(捕食者) / 食べられるもの(獲物)

|| ||

(言葉を話すもの / 言葉を話さないもの)

一方が捕食者で他方は獲物、一方は言葉を話し、他方は話さない。

この対立関係、捕食者と獲物の関係という通常経験的には両極へとはっきりと分離されている二項が、舌切り雀の物語の冒頭では急接近する。

人間>><<動物(鳥)

お爺さん>><<小雀

怪我をして飛べなくなっている小雀は、捕食者と獲物の対立関係の中では”狩猟の獲物”としてこんなに捕らえやすいものはない。手づかみにしてそのまま焼き鳥にしても良いくらいである。

しかし、舌切り雀のお爺さんは、小雀を焼き鳥にはしない。

お爺さんは小雀を手づかみにしたかと思えば、調理するのではなく、なんと怪我の手当をするのである。ここで捕食者と獲物という分離し、鋭く対立するはずの両極が結合する。

分離するでもなく結合するでもないところからの、未分離と分離の分離

お爺さんと仲良くなった小雀は、お爺さんの家にやってくる。

ところが、その家には、恐ろしい意地悪なお婆さんが居る。

お婆さんは、小雀に分ける食べ物はないという。

お爺さんは、自分の分の食事を小雀に分ける。

→未分離からの分離(β)の始まり

ここで注目したいのは、小雀に食べ物を与えないという意地悪をするお婆さんである。

上の記事で取り上げた「料理の火の起源」の神話では、ジャガーである夫が自分の養子にした人間の若者に対して、ジャガーの人間である妻が、舌切り雀のお婆さんと同じように食べ物の提供を惜しみ意地悪をする。

お爺さん(夫) =/= お婆さん(妻)

食べ物を惜しみなく与える者 =/= 食べ物を惜しんで与えない者

このお爺さんとお婆さんは、惜しむ者/惜しみなく与える者、という点では真逆に分離し対立するが、しかしあくまでも夫婦であるという点では結合している。

逆方向に分離しつつ、一点に向けて結合しようとしている。

*

子どもに舌切り雀の話をすると「なんで、やさしいお爺さんが、意地悪なお婆さんと結婚したのか?」「優しいお爺さんなら、もっと優しいお婆さんと結婚したほうがいい!」といった素直な所感をもらうことがあるが、神話という意味分節体系の発生を寿ぐ言葉においては、それではダメなのである。いじわるばあさんと優しいお爺さんが夫婦であることは、”分離すること”と”結合すること”が<結合していること>を象徴する。この分かれているのか繋がっているのかが「不可得」(どちらだかはっきり決められない)ということが重要だ。

”分離すること” > > 結合 < < ”結合すること”

この”分離と結合の結合”は、同時に”分離と結合の分離”でもある。

”分離すること” ←← 分離 →→ ”結合すること”

この分離と結合の結合と分離によって、両義的媒介項の四項関係を生じ、その中間的項同士の中間に経験世界を意味分節・存在分節する四項関係を分節することがはじめてできるようになる。

分離と結合の結合と分離

大事なところなので、繰り返し書いておこう。

分離と結合の、結合と分離によって、

両義的媒介項の四項関係を生じ、

その中間的両義的項二つの中間に

経験世界を意味分節・存在分節する四項関係を分節する。

空海の「吽字義」に書かれていることもこれである。

分離と結合を結合する。そのために優しいお爺さんと意地悪なお婆さん、惜しみなく与えるお爺さんとケチなお婆さんが夫婦でいなければならないのである。

これがもし、優しいお爺さんが優しいお婆さんと結婚していたのでは、分離(与えることと与えないこと)と結合(夫婦であること)が<結合>しないことになるので、神話の論理が動かず、二重の四項関係としての八項関係が分節しないので困る。

* *

なぜ雀の舌を切るのか?

先ほども書いたように、鳥の舌が切られるということは、天地の間、あるいは動物と人間の間のコミュニケーションの媒体が破壊され、通路が閉ざされ、天地や動物と人間や、自然と文化の間に、両者が混じり合わないようなはっきりとした区別が定まるということである。これで世界の「起源」が明らかにされたことになる。

*

お爺さんが小雀を家に連れ帰り食べ物を与え、お婆さんがそのことに怒り食べ物を惜しんだことによって、分離することと結合することを結合することに成功したので、今度はこの結合を切る必要がある。なぜなら最終的に経験的世界の四項関係を分節するところまで話しをもっていかないといけないからである。

”分離すること” ←← 分離 →→ ”結合すること”

この”分離すること”と”結合すること”の<<分離>>を象徴するのが、小雀が舌を切られるくだりである。

まず、お爺さんが小雀を残して出かけてしまう。

お爺さんと小雀は、結合しているのに分離する。

次に、小雀がお婆さんの「糊」を食べてしまう。

”食べ物であること”と”食べ物でないこと”との分離が結合される。

また、”与えない者”であるお婆さんのものを食べてしまうことでも分離が結合される。

そしていよいよ、お婆さんが雀の舌を切る。

切る。まさしく分離である。

しかしなぜ、舌を切るのか?なぜ他ではなく舌なのか?!

ここは結合を分離するはずであるから、舌を切ることによって、切られる結合があるはずである。

それはすなわち、お爺さんと雀の結合である。

舌は言葉を喋ることの象徴と考えられる。

この時点では、小雀はまだお爺さんと喋っていないのだが(「雀のお宿」では喋る)、チュンチュンという鳴き声だけで、お爺さんとコミュニケーションをとっている。言葉ではないもので、言葉以上のコミュニケーションを成功させている。それほどの過度な結合である。

この動物と人間、自然と文化の間の過度なコミュニケーション=結合を、えいやと分離することが音声を発する器官である「舌」を切るということによって象徴されている。

”分離すること” →→ 結合 ←← ”結合すること”

↑

分離

↓

”分離すること” ←← 分離 →→ ”結合すること”

南米の先住民に伝えられた神話と、日本の昔話、その両方に「鳥の舌を切る」モチーフがあるという点にまず驚くが、しかしこの共通性は、誰かが旅をして伝えたというよりも、どちらかとえいば人類が言語でもって思考するときに用いざるを得ない分節体系をその発生のプロセスにまで遡って考えようとするとき、いつでもどこでも人類であるが故にだれもが同じように動かしてしまう分離と結合の分離と結合の動きによるものといえるのではないか。

分離しながら結合する(β→Γ)

分離しながらの結合から、経験的世界の分節が分節する(Δ)

*

分離と結合の分離と結合の脈動はまだ続く!

舌を切られた雀は、お爺さんお婆さんという対立物が結合した家から分離し、山へ飛んでいく。

お爺さんも、この雀を追ってお婆さんから分離する。

ここでお爺さんと小雀の間に、新たな結合が生じる。

一度分離しかけたのに、また結合するのである。雀のお宿のくだりである。

このあたり、舌切り雀では、分離が結合であり結合が分離であるという、上の図で言えば中間的で両義的なβ四項の付かず離れずの関係を象徴する事態がよく洗練されている。

*

お爺さんはお婆さんと暮らしていた人界の家を離れ、川で動物の足を洗い綺麗にするとか、動物の排泄物を飲み込むとか(これらいずれも、通常は分離されている対立物を結合することの象徴といえるだろう)いった大変な苦労をしつつ、いっそう人界から遠ざかる。

そしてついに「雀のお宿」に到着し、雀たちが人間の屋敷のようなものに暮らしており、しかも着物を着て、さらには人間のように言葉を喋っている!という、雀がまるで人間であるような分離しつつ過度に結合した状況にはいる。しかも先ほど舌を切られた雀が、よく人間の言葉を喋るのである。舌を切られることによってお爺さんとお婆さんの家におけるコミュニケーションの回路を切断された雀が、今度はお宿という雀の側の家において、お爺さんとコミュニケーションの回路を結合しなおすのである。

分離が結合し、結合が分離し、また結合する。

分離と結合が分離したり結合したり、脈動している。

大きなつづらと、小さなつづら

そしてクライマックス。

神話であれば、最終的には経験的世界の意味分節・存在分節を安定化する四項関係が登場しなければならない。舌切り雀の場合はどうだろうか?

まず、お爺さんは雀のお宿から、自分の家に、お婆さんがいる家に帰ろうとする。「帰らないほうがいい」と、我が家の子どもたちなら言うが、お爺さんがお宿に入り浸っていては、外側の四項関係が分節せず、人間の世界が発生しないので困る。

帰ろうとするお爺さんに雀はお土産を選ばせる。

大きなつづらと、小さなつづらである。

仲良しのお爺さんにどうして試すようなことをするのか、初めから「小さな」方を選んで持たせてくれればよいのに…、という意見もあるだろうが、それもダメである。

大と小、明らかに真逆に対立する二つの事柄が際立つ必要があり、この対立する両極を「どちらでもよい、両方OK!」としておくのではなく、一方だけを選び取る。そうすることによって、選ばれたものと選ばれなかったもの、人間にとって価値のあるものと価値のないものの区別が分離される。このはっきり分離することによって

大 / 小

/ /

選ばれなかったもの / 選ばれたもの

現世の富ではないもの / 現世の富

このような、二項対立関係の対立関係が定まるのである。

最後に、お婆さんも雀のお宿に挑戦し、ご丁寧に大きいつづらを持ち出して、お化けに懲らしめられるというのも、上のような現世の、この世の、人間が経験的に生きる世界の意味分節・存在分節の最小構成単位としての四項関係が定まったことを告げる話しである。

* *

神話における二項対立関係の分節のプロセスが面白いところは、下の図におけるαやβやΓやΔなるものを、それ自体としてもともと存在しているものが、二次的に集まってくるとは考えない点である。

αやβやΓやΔがαやβやΓやΔであるのは、これらの間に矢印で表現された、分離しつつ結合し結びつけつつ分離する動きが動きが動くからである。

つまり神話では、αの状態、βの状態、Γの状態、Δの状態を、それぞれ静的に記述することが重要なのではなく(最後のΔだけは、いちおうそこで、この眼に見える経験的世界の分節が定まった、という話しになる以上、重要ではないというと言い過ぎかもしれないが)、αからβへ、βからΓへ、ΓからΔへと、未分が分離し、分離が結合し、その結合がまた分離する、その結合しつつ分離し分離しつつ結合し、また結合しつつ分離する、この収縮したり広がったりする脈動こそが神話の要である。

ここで、『神話論理』から、鳥の舌が切られる話をもうひとつ。

α→β→Γ→Δの展開を意識しながら読んでみよう。

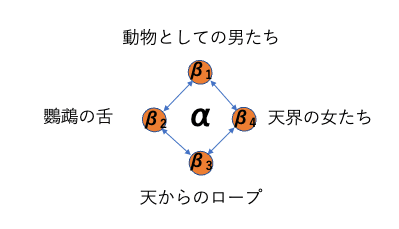

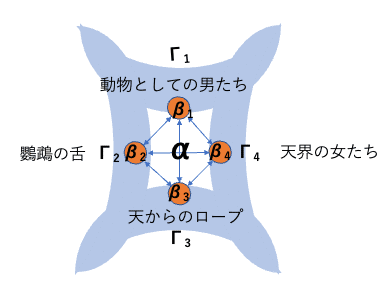

かつて男たちは動物であったが、言葉を話すことができた。

女性はおらず、魚ばかり大量に食べていた。

→動物と人間の経験的区別が未分離(α)

M31 pp.166-167

この冒頭のくだりでは、男たちが動物で、話すことができる。

話すことができる男たちが動物であるとは、いったいどういうことか?

彼らは、動物なのか人間なのか??

女性いない(つまり女性と男性の区別もまだない)状態で人間であるとはどういうことか?彼らはどうやって生まれたのか???

こういう問いに早いところ白黒つけたくなるのが人情というものであるが、神話はあえて、冒頭に、この未分離であることを象徴する経験的にはありえないような対立するものが分離されていない状態を持ってくる。

ある日、男たちが蓄えていた魚がなくなっていた。盗まれているらしい。

男たちはオウムを見張りに立てる。

オウムが木の上から見ていると、女たちが一本のロープを伝って空から降りてきて、魚をたらふく食べると、眠りこけた。

オウムは女たちの上から小枝を落とす。女たちが目を覚まし、オウムを見つけ、種をあびせかけた。その一つがオウムの舌にあたり、そのときから舌が黒くなった。そしてオウムを口をきけなくなっていた。

翌日はトカゲが見張りに行ったが、天上からきた女たちに捕まり、舌を抜かれる。トカゲも口がきけなくなる。

→未分離αの世界が分離し始め、複数の二項対立が別れ始める(β)

M31 pp.166-167

未分離αの世界に、いくつかの二極への分離が動き始める。まず、男に対する女たちが登場する。男/女の分離である。ただしこの段階での女たちは、空の上からロープを伝って降りてくるものたちであり、経験的な世界に現実に存在する女性たちではない。次に、見張りのオウムと女たちの間での、上から下への小枝落としと、下から上への種の投擲がある。これは上/下の分離、天/地の分離、天上界と地上界の分離のはじまりである。

そしてこの分離のクライマックスで、オウムの舌が傷つけられ、言葉を喋ることができなくなる。

言葉を喋るということは、コミュニケーションができるということ、つまり結びつき、つながり、結合するということを象徴する。未分離α段階の魚獲りの男たちは、オウムと言葉を交わし、オウムに言葉で命じて見張をさせたのである。

動物と人間のあいだで言葉を交わすことができるというくだりは、動物と人間のあいだが未分離であることを象徴している。

この動物と人間の間を区切り、分離するのが、舌切りオウムである。

*

ここで重要なことは、人間と動物の間の言葉が交わせるほど密接だった関係が切れるということであり、このことを象徴することができるのであれば、登場する動物は何もオウムに限られない。スズメでもよいわけだし、長い器用な舌をもつトカゲでもよい。

次にハイタカが見張につく。ハイタカは女たちを見つけると警報を発して男たちを呼ぶ。女たちは飛び道具で応戦しようとするが、ハイタカの羽の色が木の色と紛らわしく、女たちからはよく見えない。

→βからΓへ、分離しようとしつつ結合する

M31 pp.166-167

この手の戦闘の場面が象徴するのは、βからΓへ、未分離が分離しようとしながら、その分離しつつある項同士が分離しつつも混じり合い区別できないほど密接に結合する事態である。

天界の者なのか地上の者なのか不可得(どちらかはっきりとはわからない)という

不可得な四者のセットが出来上がる。

これが密教の経典 理趣釈にある、阿字が四つに分かれるという話、「しばらく賀字を以って本体となし、賀字は阿字より生ず。阿字によって一切の法は本不生なるが故に、一切の法の因は不可得なり」と、どういうわけかそっくりなのである。

南米の先住民が『理趣釈』や『吽字義』を読んでいたということでもなく、

インドや中国の密教僧が南米で人類学的な調査をしていたということでもなく、

これはおそらく、人類の身体ー感覚ー神経ー脳が他の人々の言葉が響く中でパターンを形成していくという人類に普遍的な局面によるのである。

この神話の場合、戦いは一方的に展開する。

天井から来た女たちには、ハイタカがよく見えない。

そして女たちの飛び道具による攻撃も、ハイタカにはとどかない。

こうして結合(Γ)はすぐに分離(Δ)に向かう。

この戦いの間にハイタカは天から女たちが降りてくるロープを切断する。

女たちは地上にとどまり、男たちと暮らすようになる。

→Δ分離

M31 pp.166-167

戦っているのに、相互のどつきあいには発展せず、一方的な展開になる。そうしているうちに天/地を結んでいたロープが完全に切られる。

こうして天/地は分離し、人間と動物が、言葉を話す者と話さない者とが分離し、また地上の人間のあいだに女性/男性の区別があるという、経験的世界の区別の秩序が完成する。

α→β→Γ→Δと展開する分離と結合の分離と結合の脈動する動きを通じて、上の図で言えば四角にある四項が、私たちの経験的世界を構成する諸事物のあれこれひとつひとつが、互いに他ではないものとして分節してくる。

まとめ

神話が世界の起源について語るということは、分節された世界が始まる前、未だ分節されていない状態から始めて、未分節が分節されてくるプロセスを語るということである。

ここで問題になるのは、言語というものが、すでにして「分節されたもの」を並べていく技術だということである。

分節されたもので、分節されていないことが分節されることを、分節する。カット済みのケーキでもって、ケーキナイフのことを語るような、アクロバティックな難しさがある。

このアクロバットを実演しようと思うと、古今東西、人間の言語の中には、八項関係が出現するらしい。無分節が、まず、それ自体が何であるか「不可得」な二項対立の対立からなる四項関係に分節し、その四項それぞれを中間項として、その両極に第二段階の二項対立が分離する。この二項対立の対立としての四項関係が、私たちの経験的世界に居並ぶあれこれの存在者に、その意味に、付合する。

* * *

これだけでも『神話論理』の奥深さというか、凄まじさにふれることができるが、まだ全四巻(日本語では全五冊)の第一巻を半分読んだだけである。この先、いったいどこに誘われるのか、おもしろくて仕方ないのであります。

本シリーズの全記事はこちらからどうぞ!

おまけ

今回のテキストをベースに、描画AI”DreamStudio”でイメージを生成してみました。手順は下記の通り。

下記のテキストをDeepLで英語に翻訳します。

動物なのか人間なのか不可得(どちらかはっきりとはわからない)、天界の者なのか地上の者なのか不可得(どちらかはっきりとはわからない)という不可得な四者のセットが出来上がる。これが密教の経典 理趣釈にある、阿字が四つに分かれるという話、「しばらく賀字を以って本体となし、賀字は阿字より生ず。阿字によって一切の法は本不生なるが故に、一切の法の因は不可得なり」と、どういうわけかそっくりなのである。南米の先住民が『理趣釈』や『吽字義』を読んでいたということでもなく、インドや中国の密教僧が南米で人類学的な調査をしていたということでもなく、これはおそらく、人類の身体ー感覚ー神経ー脳が他の人々の言葉が響く中でパターンを形成していくという人類に普遍的な局面によるのである。

その結果がこちら。

The four elements are the four elements of the "a-sa," which are not clearly identifiable as animal or human, and not clearly identifiable as being from the heavens or from the earth. This is the story of the division of the a-syllable into four parts as described in the Rishu-shaku of the Esoteric Buddhist scriptures: "The a-syllable is the body of the Dharma, and the a-syllable is born from the a-syllable. The A-syllable is the main body of the Dharma, and the A-syllable is born from the A-syllable. This does not mean that the indigenous people of South America were reading the Rishu-shaku or the Un-ji-yi, or that Indian or Chinese esoteric Buddhist monks were conducting anthropological research in South America, but rather that the human body, senses, nerves, and brain are forming patterns as the words of other people echo through them. This is probably due to the universal aspect of humankind in which our bodies, senses, nerves, and brains form patterns as other people's words echo.

Translated with DeepL

この英文を、DreamStudioに流し込むわけであります。

日本語のままでも良いのですが、英語のほうがそれっぽいイメージを生成してくれるので、英語にしました。

その結果がこちら。

なんというか「不可得」でありながら、分節されているということをよくイメージさせてくれる。

どれかのキーワードと強く結びついた教師データにこういうのがあるのだろうか。

分節する”こと”のダイナミックさをよく表現できていると思う。

これは秀逸だと思う。

ちゃんと、外側に四項関係が分節されており、内側には互いに互いと境界が曖昧でありながら、なんとなく区別されている「不可得」な両義的で中間的な項たちがぎっしり詰まっている。

しかも、中心の勾玉のようなものがいい。

これも無分節の分節にして分節の無分節という感じがよく描けている。

分離と結合を分離し結合する。

また中央の未分の細胞みたいなものもいい。

右中央の黒い目のようなものも、凝視による距離の分離と結合を象徴しているかのようで面白い。

これらのAI生成イメージがどことなく曼荼羅っぽくなるのは、「仏教」というキーワードが効いているからだと思われる。これに関しては、数万年越しの神話的思考を洗練させ教師データとしての曼荼羅を生成できるまでにした千数百年前の天才たちがすごい。

関連記事

参考文献

クロード・レヴィ=ストロース,『神話論理I 生のものと火を通したもの』

クロード・レヴィ=ストロース,『神話論理II 蜜から灰へ』

いいなと思ったら応援しよう!