レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(1) 空海の曼荼羅-「心」と『神話論理』を並べて深層意味論として読む

はじめに。空海の「心」と、「野生の思考」

空海著『秘密曼荼羅十住心論』は、その名の通り「心」の十のあり方についての論として読むことができる。

『十住心論』を読む以前、私自身も現代人の素朴な常識に従って、”「心」のあり方は一つで、それは身体の脳神経か何かに還元して説明し尽くせるのではないか?”などというふうに考えていた。

しかし空海によれば、”心”の世界はもっと広大無辺である。

しかも、”心”は一個の身体を超えている。

*

『秘密曼荼羅十住心論』の第十住心「秘密荘厳住心」の冒頭で、空海は次のように記している。

「秘密荘厳住心というは、すなわちこれ究竟じて自心の源底を覚知し、実の如く自身の数量を証悟するなり」

心の源底を知ること。

もし「秘密荘厳住心」の境地に入ることができたなら、私たちは「心」の底を知ることができるという。

ひとつの固まったものではなく、多数に分かれていく動き

そして空海は、心の源底とは「曼荼羅」であると書く。

『いわゆる胎蔵海会の曼荼羅、金剛界会の曼荼羅、金剛頂十八会の曼荼羅、これなり。如き曼荼羅に、各々に四種曼荼羅、四智印等あり。四種といっぱ、摩訶と三摩耶と達磨と羯磨と、これなり。かくの如き四種曼荼羅、その数無量なり。雪塵も喩にあらず、海滴も何ぞ比せん。』

この曼荼羅とはどういうことか?という疑問には後ほどゆっくり応えていくとして、先に注目しておきたいのは、曼荼羅はひとつではなく無量で、数えきれない多さである、というところである。

そしてこの、無数の曼荼羅はそれぞれ「四種」に分かれる。

曼荼羅というのは「ひとつの固まったもの」ではなく「多数に分かれている」。ここで「多数に分かれている」と言ってしまうと、四つにカットされたケーキのような、個々独立した四つのものを思い浮かべてしまうかもしれないが、そうではない。”多数に分かれている”は、独立した要素のようなものに分解できるということではなく、「分ける動き/分かれる動き」である。

一々の塵、一々の海の滴のようなひとつひとつの曼荼羅は、それぞれ「摩訶と三摩耶と達磨と羯磨」の四種に分かれていく。

無量に増えていく曼荼羅の四種に分かれるその動きが止まることはない。

際限なく分かれ増えていくのであって、静止させて、並べて、数え上げることはできない。

分かれながらも繋がっている/四つでありながら一つである

さらに、四種に分かれた曼荼羅は、分かれながらもあくまでも繋がっている。繋がっているというか、はじめから”ひとつ”であると言ってもいい。

「”ひとつ”か”多数”か」という対立関係のどちらか一方に振り分けられるものではなく、ひとつでありながら多数であり、ひとつでもなく多数でもない、というあり方をしている。

孤立して、独立して、静止した「ひとつひとつ」の最小単位がまずあって、それが後から分かれたり増えたりするということではない。”孤立して静止した最小単位なるものがあると想定したところから考え始める”というやり方ではそもそもないのである。最初から(というか最初と最後の区別とは無関係に)分かれながらもつながりつながりながらも分かれようとする動きがまず動いている。諸々の四種曼荼羅同士は分かれながらも繋がっており、無量でありながら一であり、一でありながら無量である。これを「重々帝網」と喩えることもある。

*

この動きの、動き方のパターンが、人間の”心”と呼ばれるものである。

人間の心というもの(孤立して静止した最小単位)があって、それが対象としての「重々帝網」を”認識する”という二項関係はここにはない。

心 →<認識>→ 重々帝網

そうではなくて、人間の”心”もまた、重々帝網の中の一部である。

強いて図で描けば、次のような具合になるだろう。

ここで冒頭の話、”心”にもいろいろある、というところに戻ってくる。

十住心論であれば、十パターンの心のあり方が説かれる。

十住心論第十住心冒頭に記された「心」について竹村牧男氏は次のように説かれている。

「「自心」は元来、多彩・無量の内容を有しているからである。人間の心には、無明・煩悩に覆われたあり方から、人間性に目覚め、仏道に目覚め、密教の堂奥に進入するという、浅・深多様なあり方があり、一方、実は自己は他者と重々無尽に結ばれていて、その他者の心の活動のすべてを自己の心に有している[…]」

諸々の四種曼荼羅たちが分かれながらも繋がり、無量でありながら一であり、一でありながら無量であるというのが「心」の源底の動きであり、この動きの動き方から生じる曼荼羅の配列パターンに応じて、個々人の「人間の心」には”浅・深多様な”あり方がある。

* *

また、ここで竹村氏はある自己の「心」と、その自己に対する他者の「心」とが「重々無尽に結ばれて」いると書かれている。”心”ということを対象世界と対立し独立する閉じた孤独な何かとは考えないとき、ここも重要なポイントである。

自己と他者、個々の人間同士は、個々別々に孤立して分かれているようでいて、その実「心」の源底においては重々帝網に分かれながらも繋がり、無量でありながら一であり、一でありながら無量に分かれつつある。

◇

自己の「心」にはいくつものあり方があり、またそれらは”自己の”心でありながら、まったく同時に”他者の”心でもある。こういう無量にして重々無尽に分かれつつ繋がっている網(ネットワーク)の動き、分かれ、広がり、結びつく無数の動きが、私たちが日頃、自分自身の「心」でもってあれこれ考えたり、悩んだり期待したり、落胆したり、嬉しくなったり、恐ろしくなったりしていることの底にある。

四種曼荼羅の無量のネットワークが四つに分かれつつ結びつく様を知ることは、私たちが自他の「心」の動きに向き合うときの向き合い方を鍛えることにつながりそうである。

< < > >

自他未分で重々無尽に分かれつつ繋がっていく”心”の動きを観じるとなると、本格的に行おうとすれば、それこそ密教行者の修行のようにとてつもなくハードな行が必要になるはずである。

一方で衆生の第一住心もまたた四種曼荼羅の無量のネットワークの動きの小さな部分であるとすれば、身近なところから小さく、自他未分で重々無尽に分かれつつ繋がっていく”心”の動きを観じる実践も可能なのではないか。

ここでヒントになりそうなのが、クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』である。

弘法大師の話をしていたところで、いきなりレヴィ=ストロースが持ち出すなどイッタイナニゴトか!と思われるかもしれないが、どうかお許し願いたい。

深層意味論の知見によれば、創造的な読みは、互いに全く無関係にみえるような複数の本を並列して読むところで芽を出しやすい。

クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』は、最小構成で四者(四項)の関係が分かれつつ結ばれ・結ばれつつ分かれる両義的で媒介的な動きと、その動きの反復を通じて発生する四項関係の配列のパターンとしての「構造」をめぐる壮大な物語である。

ちなみに、神話論理の四項関係といえば、安藤礼二氏が『熊楠』で書かれているように、かの南方熊楠が『燕石考』においてレヴィ=ストロースに先行して「四項関係」を使った神話分析を試みている。

そして熊楠といえば、まさに「曼荼羅」の思考を実践したひとである。

このあたりの話は中沢新一氏の下記の著作で知ることができる。

また、読みようによっては、現代の人類学者、ティム・インゴルド氏の「線」の理論も、「分けつつつなぐ」動きのこと、絶対無分節の自己分節のことを論じたものとして読むこともできるかもしれない。

人類学は「記述するということ」に極めて自覚的な学問である。そこで記述は、「他者/自己」の分節、「記述する者/記述される者」の分節という問題に迫っていく。

深層意味論的にいえば、記述するということは、絶対無分節のゆらめきから束の間波紋のように前景化してみえる八項関係を、言葉の言い換え関係として束の間定着させるということである。

絶対無分節の自己分節を、微細に観察し、そしてそこから浮かび上がる分かれつつつながる動きの影を、それ自体が”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列のなかに染み込ませていく。

絶対無分節には上もなく下もなく、表層も深層もないが、人の”心”にはいわば「水面」がある。心の水面に波紋が現れる。

そしてこの水面こそが、過去から連綿と並べられ続けた言葉たちの縦横の配列なのである。

◇

この話は長くなるのでしばらく「連載」していこうと思います。

手始めにレヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読しながら、細かく四項関係を拾っていこうと思います。

なお、神話論理は非常に分厚く、精読すると何年もかかると思いますが、それがおもしろいのです。

よろしければぜひお付き合いくださいませ m(_ _)m

本シリーズの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えていきます。

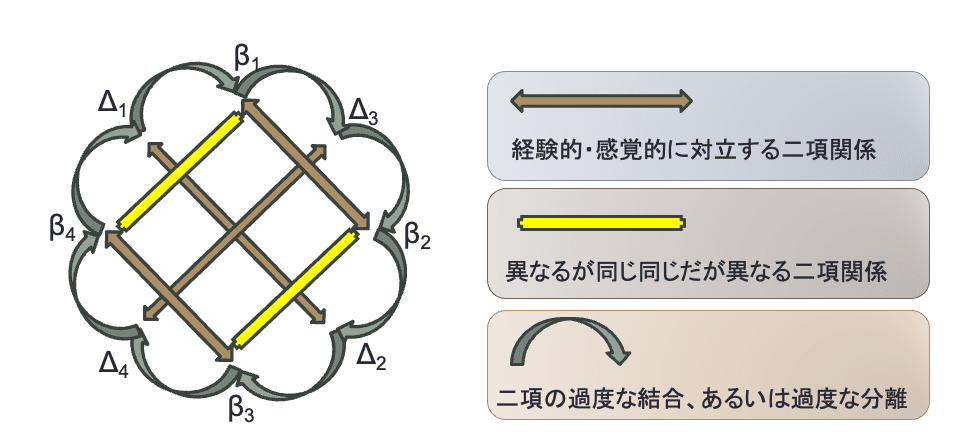

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、上の図のΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

関連記事

* *

ここから先は

¥ 330

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。