野生の思考の核心にふれる/螺旋状に踏破する「心」 -β樹木のβ樹皮を纏ったβ老人がβジャガーに変身し… -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(43_『神話論理2 蜜から灰へ』-17)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第43回目です。今回はとてもおもしろいので(もちろん毎回おもしろいと思って書いていますが特に今回は特別に)どうぞお楽しみください。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

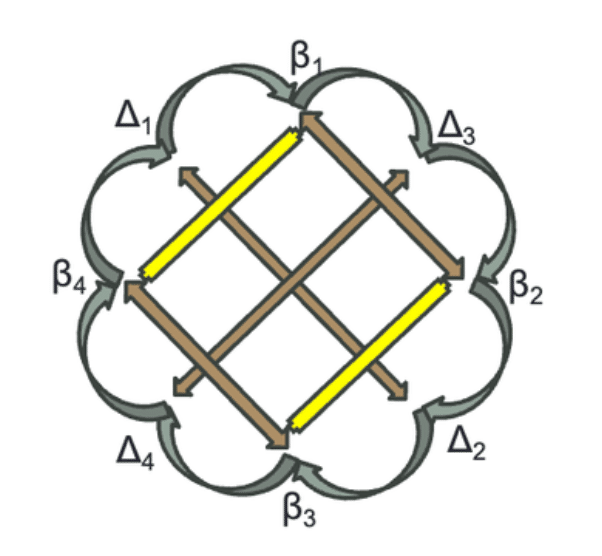

はじめに、下の図をご覧ください。

神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか。

というのがこの一連の記事で、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら試考していることである。

父 と 息子 / β父 と Δ息子*2

『神話論理』の二巻目、『神話論理2 蜜から灰へ』の後半400ページ、神話M303をみてみよう。

ある男が息子二人を連れて妻を探しに行った。

妻は猟に行くと言って出かけて以来、何年も帰っていなかった。

三人は道に迷い、ノブタに出会う。

息子たちがノブタを追いかける。すると息子たちはノブタに変身し、どこかへ走り去ってしまった。

*

男は一人で妻を探し続けるが、見つからず、食料も尽きる。

空腹のあまり男は「自分の左腕」を食べてしまった。

そこに突然、保護神が現れて、男の冷酷さを非難し、呪いをかけた。

「お前はもう人間たちのところに戻ることはできない。人間に襲われて喰われるであろう」と

男はオオアリクイに変身し、地上を彷徨った。

そして妻なしで暮らし、父ひとりで子供を作り出産した。

(つづく)

冒頭、分離した状態の夫婦から話が始まる。妻と過度に分離した状態にある夫が「二人の息子」と一緒になって(結合して)水平方向に距離をとっていく。

経験的に対立する項と(つまり妻に対する夫のような)過度に結合したり、過度に分離したりして、適度な付かず離れずの関係から外れている項を(此場合は「妻を探しに行く夫」)を下記の図1におけるβ1とおく。そしてβ1はβ2と”異なるが同じ=別々だが一つ”という関係にある。ではそのβ2が何かといえば、此場合は「妻を探しに行く男の左手(男が自分で食べる)」であろう。男の左手は、男と不可分に”ひとつ”でありながら、男から切り離され、しかも男に食べられて二でありながら一になる。

β1男とβ2男の左手の対立関係は、β3とβ4の対立関係と過度に結合したり、反発しあって分離したりする。

この神話の場合、β3とβ4は、「二人の息子」と、すぐ後に引用する神話の後半に登場する「娘とその夫」であろう。

二人の息子は、二人が一つ、二が一になっているという点でこれが両義的な中間項、β項の位置を占めるものであることがわかるようになっている。

β項は、項といっても固まって静止した置物ではなく、その両隣のΔ項それぞれを両極とする振幅を描きながら振動する波である。神話はΔ項たちを分節していくプロセスを語ろうとする。神話はβ四項が分かれたり一つになったりを繰り返す脈動から、その振動が描く干渉波のようなものとして、四Δ項が、持続的安定的固定的に付かず離れずの関係を保ちながら発生してくる様を語る。このことを端的に象徴するように、β項は一でありながら二、二でありながら一、という姿をしている。

上の神話で二人セットのβ息子は、早々と、経験的感覚的世界で人間との関係において安定的に存在するΔ項、人間の獲物としての「ノブタ」に変身する。

鬼ごっこ/鬼に触れられると鬼になる

二人の息子はノブタを”追いかけ”て、つまり「追いかけて捕まえる、鬼ごっこ」を演じることで結合する。β二人の息子がノブタと結合し、ノブタと区別ができないもの、異なるのか異ならないのかわからないものになる。そして自分の手を喰らうようなβ父のもとから走り去る(分離していく)。そうして人間の経験的世界における狩猟対象動物としてのΔノブタの位置に安定的に収まるのである。

*

息子たちから分離した父もまた、狩る者/狩られるもの、狩猟者と狩猟対象動物のΔ二項へと分離していく。

父は、自分の片腕を食べてしまう。「一」であるはずの父が「食べるられる部分」と「食べる者」とに二分される。狩猟者と狩猟対象動物の二極へと、「一」であるβ父が分離する/引き裂かれる/自らを引き裂く。

そしてその「食べる者」の極に析出された”Δ化しつつあるβ”父に対して、神が呪いをかける。「お前は人間に襲われて喰われる」つまり人間の狩猟対象動物になる、と。

こうして息子たちがΔノブタになったのと同じように、父もまたΔオオアリクイの極に固定される。このオオアリクイは、ダメ押しのように「妻」から完全に分離されている点が強調される。妻がいなくてもひとりで出産できるほど、強烈に単立している、Δ化している。

この神話では狩猟者と狩猟対象動物との対立関係がどちらがどちらかよくわからなくなっている(不可得)状態と、狩猟者と狩猟対象動物との分別がはっきりついている状態との対立が、テーマになっている。即ち、この神話がはっきりと分離し対立関係を組んでおこうとする二項対立は、

Δ分別のついた人間の世界が未だ無い / Δ分別のついた人間の世界がある

であることがわかる。

オオアリクイの捜索をあきらめる婿

さて、ここまでで、Δが四つ、βも四つ、揃ったことになる。

β1:妻を探しに行く男 / β2:妻を探しに行く男の左手

β3:二人の息子 / β4:娘とその夫

Δ3:オオアリクイ / Δ4:ノブタ

Δ1:分別のついた人間の世界が未だ無い / Δ 2:分別のついた人間の世界

この八項をぐるりと環を描くように切り結ぶ、図1の八項関係を描くことができるはずである。

この神話はまだ続く。

オオアリクイに変身した男がまだ人間だったころ、

妻との間には娘も生まれていた。

娘は、両親がいなくなってしまったことを嘆き悲しんだ。

娘は成長し、結婚していて夫がいた。

この夫が、以後この神話の主人公になる。

主人公は嘆く妻を見て、自分が義父(オオアリクイになった人)と義母を探しにいくと宣言し、足跡を追って旅にでた。

主人公のもとに保護神が現れて、義母がヘビに変えられ、義父がアリクイに変えられ、二人が餓死する姿を見せ、追跡を断念させる。

*

保護神はこの主人公に弓矢ではなく棍棒でアリクイを狩る方法を教える。

主人公は狩りが上手くなりたいという願いを保護神に伝える。保護神はヤシの木の幹の「東に面した部分」を使った弓の作り方を教え、弦と矢の作り方も教えた。狩の知識を得た主人公はいちばんの狩人になる。

*

主人公は村に帰ると、村の子供たちに狩を教える教育役になった。

保護神は主人公が超自然の贈り物としての狩の技法を第二世代に伝えることを禁じる一方、世俗的な狩の実践のための用心と配慮を教えた。

主人公の息子がある姉妹の姉を気に入り、結婚を申し出ることにした。

保護神はプロポーズと婚姻のための儀礼を事細かに教えた。

晴れて主人公の息子の結婚が決まり、息子の妻は妊娠する。

妻は義父である主人公から、出産を軽くするためにどのような注意を払えば良いかを学んだ。

保護神は主人公を通じて、若い夫婦に糸の紡ぎ方や機織りの技術を教えた。陶器を焼く技術も教えた。男女それぞれの服の裁ち方、縫い方も教えた。

さらに、毎日の沐浴の習慣、蟻塚を狙った弓の練習方法、食べてはいけない食物についての知識、食べると良い食物についての知識、生で食べて良いものに関する知識、よい食事作法、道具の作り方、携帯の仕方、身体に色を塗るやり方などなど、主人公が息子と子孫に伝えるべき教えを授けた。

(おしまい)

この神話、物事の正しいやり方/正しくないやり方が、次々と二極に分離されていく。

オオアリクイが元人間だった頃の娘は、分離してしまった父母と再会したいと嘆く。分離を結合へと一挙に反転させようとするβ振動するβ娘である。

このβ娘のもとから、その夫が旅立つ(分離する)。

夫は、父母と再会(結合)したいとする妻の希望を叶えることを早々と断念する。二人はもう、動物に変えられて、いなくなってしまったと知ったからである。これで父母とその娘(主人公の妻)との間のβ脈動が静止し、いよいよΔ四項の安定的な分離と結合が組まれることになる。

そして狩猟のより良いやり方が、そうでないやり方から区別され、さらに人間の経験的な生活に関わるより良いやり方とそうでないやり方、正しいやり方と正しくないやり方が、あれこれ一挙に分けられていく。

*

下記の図で説明してみよう。

この神話は、そのリニアな語りの最後で、Δ2「分別のついた人間の世界」が占めることのできる極を、八項関係の一角に区切り出そうとしている。

このΔ2はΔ1と対立関係にあり、このΔ1とΔ2の対立関係は、Δ3とΔ4の対立関係と交差している。そしてこの四つのΔ項の間に、交互にΔーβーΔーβ、となるようにβ項が四つ挟まって、項から項への過度な結合と過度な分離を展開していく。即ち、下記のようになるのではないか。

Δ1:人間の世界が未だ無い

↓

β1:妻を探しに行く男

↓

Δ3:オオアリクイ

↓

β2:妻を探しに行く男の左手(男が自分で食べる)

↓

Δ2:分別のついた人間の世界

↓

β3:二人の息子

↓

Δ4:ノブタ

↓

β4:娘とその夫

↓

(Δ1)

*

Δ1:人間の世界が未だ無いところに、β1:狩猟から戻らない妻を探しに行く男がいた。この男はΔ3:オオアリクイに変身する者である。オオアリクイはΔ2:分別のついた人間の世界において人間の狩猟対象となる獲物=食べ物である。オオアリクイに変身する男は、同時に「食べ物」でもある。それが即ちβ2:男の左手(男が自分で食べる)である。

このΔ2:分別のついた人間の世界にもうひとつの食べ物として収まるのがβ3:二人の息子が変身したΔ4:ノブタである。このノブタは、β4:娘とその夫たちの「食べ物」となることで、彼らと分離しつつ結合する。

八項関係/変形群

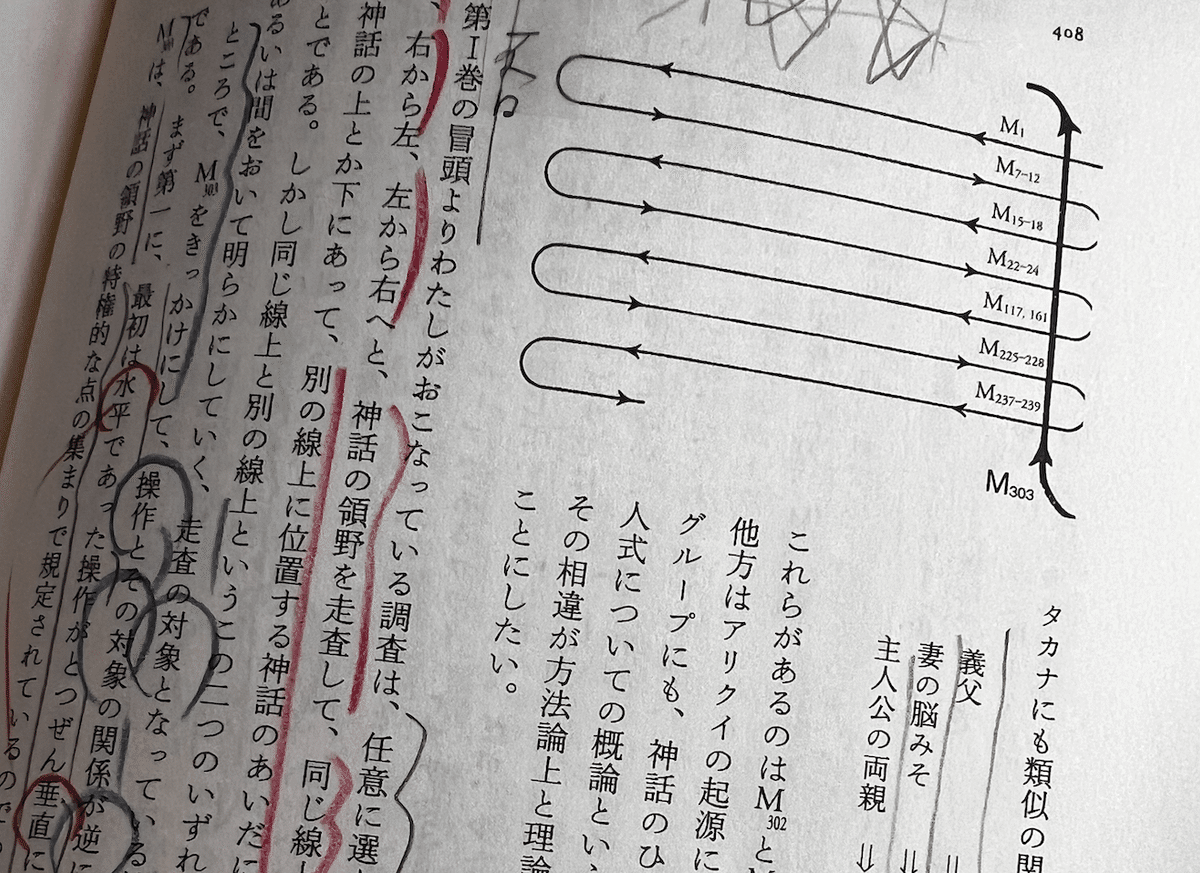

以上の八項関係による説明はレヴィ=ストロース氏がこの神話の分析で直接展開しているものではない。レヴィ=ストロース氏は八項関係とか、中台八葉院といったことは書いていないが、しかしまさにそういうことを考えようとしている様子をうかがうことができる。

この神話について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「M303が、これらの変形群の中の特殊なひとつであると同時に、[…]自分自身の中に要約しているこの変形群の特殊な表現であることがたぶんみえてくるであろう。この矛盾した状況は神話の領野のもつ多次元性の結果であって、構造分析はこの領野を螺旋状に踏破する(同時にその領野を作り上げる)。最初は線的に折り重なっているものが面になり、面が立体になる。」

「螺旋状に踏破」する”分析”が”変形群”の構造を出現させる。

線と、線の重なり。そして面へ。さらに立体へ。

”変形群”の構造を出現させる

「螺旋状に踏破」する”分析”

変形群の構造は、ありとあらゆる二項対立の配置である。

始まりと終わり

因/果

静/動

点/線

内/外

分節/無分節

無分節から分節へ/分節から無分節へ

β/Δ

これらの二項対立関係の対立関係としての四項関係が、別の二項対立関係の対立関係としての四項関係を”付かず離れず”に分離しつつ結合させる。そのとき、安定的な二重の四項関係としての八項関係が、胎蔵曼荼羅の中台八葉院のようなダイナミックなアルゴリズムの構造が結実する。

神話の語りにおいては、八項関係が”まず先にあって”、それを容器のようなものとしてその中に、後から、個々の二項対立が収められていくのではない。神話は徹底して経験的で感覚的な二項対立関係から始まる。そこから始まらざるを得ない。神話た言葉でもって語られる限り、はじまりはいつも経験的で感覚的な二項対立関係である。

「したがって最初に検討するいくつかの神話は、ほぼ完全にシンタグマ的な(連続する要素の)鎖になってしまい、この鎖のもつメッセージは、この段階ではこの神話が提供してくれず、神話の領野の外つまり民俗誌に求めるより他ない、パラダイム的な(並列的な横の関係)集合に照らし合わせて解読するほかない。しかしそのうちに、この種の研究がもつ触媒作用により、領野の結晶構造と領野の立体形が明らかになってきて[…]」

なんらかの二項対立の一方の極としてある項を、順番に一つ一つ、Δ1はΔ2で、Δ2はΔ3で、Δ3はΔ4で…という具合に吶々と一列に置いていくことから神話の語りが幕をあける。

このとき神話は「シンタグマ的な連続する要素の鎖」に見える。

そのとき、「この「鎖」がどのような”メッセージ”を伝えているのか?」と問い、この問いに答えを用意しようと思うと、鎖が”意味するもの”あるいは鎖の”意味内容”のようなことを、まさに経験的世界の感覚的に時空間的にたがいに分離され配置されたあれこれの事物たちの分節体系の方に求めざるを得ない。ただしそれは「神話の領野の外」である。

ところが「そのうちに」、項と項がつぎからつぎへと異なる順番で接近し、接触していくところから(触媒作用という化学の言葉を借りるのがよい)、二項関係の関係の関係がいくつかのパターンで組み合わさっていく。そこに結晶構造による立体形が組み上がっていく。

そうして次のようなことが起きる。

「[…]結晶構造と領野の立体形が明らかになってきて、二重の現象が発生する。まず第一に神話の領野の内部のパラダイム的な関係が、外部にある関係よりもずっと早く増加する。そうなると外部にある関係は上限に達して、民俗誌から手に入る限りの情報はすべて集められ、使い尽くされてしまい、個々の神話の意味を決めるコンテクストが、扱っている神話を生み出した特定のひとびとの慣習、信仰、儀礼のなかよりもむしろ、他のいくつもの神話のなかにあることになってゆく。」

項の線形配列(シンタグマ的関係)が複数並び、束になり、交差し、絡み合い、分岐したり、合流したりするうちに「神話の領野の内部のパラダイム的関係」が、つまり項と項の一対多、多対多の関係が急激に増加していく。

この状態になると「神話の意味を決めるコンテクストが」が神話に外部にではなく「神話のなかに」あるようになる。

シンタグマ/パラダイム・・・区別が消滅

神話の”意味”が、神話の外部の何かに紐づけられて、ひとつに選ばれ決められるのではなく、いくつもの神話を集め、自在に結びつける変換群の中で動くようになる。

そしてついに「内部のシンタグマ的連鎖と外部のパラダイム的な集合との区別が、理論的にも実践的にも消滅してゆく」ことになる。

「第二に、最初は明白であった、内部のシンタグマ的連鎖と外部のパラダイム的な集合との区別が、理論的にも実践的にも消滅してゆく。神話の領野がいったん生まれると、神話の領野を踏破するために恣意的に選んだ軸が、そのときの必要に応じて、シンタグマ的な集合の役割を果たす横断的な関係を決定してゆくと同時に、そのつながりの一点一点における、パラダイム的な集合の役割を果たす横断的な関係を決定してゆくからである。分析者が選ぶ観点次第で、あるつながりがシンタグマ的連鎖の役を果たしたり、パラダイム的集合の役割をはたしたりし、この最初の決定が、他のすべてのつながり(シンタグマ的であるかパラダイム的であるかという)性格を決定することになる。[…]この神話が形成するシンタグマ連鎖は、この神話が変形している神話のどれかを解釈するときには、パラダイム的な集合に変わるのである。」

妻の兄弟と不仲な男が樹上に取り残されて蛇に喰われそうに・・・

などという具合に、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-と、項が連鎖していく。

一列にならんだこの明示された項の鎖、他ではない「それ」として限定された項たちが一列に並ぶ様を「シンタグマ的」と呼ぶ。

神話の分析は差し当たりある一本の-Δ-Δ-Δ-Δの鎖から始まらざるを得ない。それが、神話の「領野を踏破するために恣意的に選んだ軸」になる。

ところがこの「領野を踏破するために恣意的に選んだ軸」は、ある一本のシンタグマ的な連鎖であると同時に、複数のシンタグマ連鎖を横断する「パラダイム的な集合」にもなる。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

これは前回の記事に取り上げた「走査」の比喩で語られたことでもある。

今回引用したところでは、シンタグマ「列」と、パラダイム「集合」が区別されていること、「列」と「集合」が区別されていることに注意しておきたい。パラダイム集合は一列の直線をなしてはいないのだ。走査線の比喩が複数のシンタグマを横断するものを「線」として描いていたのに対し、こちらは「集合」として描く。

あるいくつかの項たちからなる集まりを、一列に整列させて列=連鎖としてみるか、それとも特に順番はつけずにワラワラと集合させておくか。そのどちらかを選ぶのは「分析者」次第である。

項たちそれ自体に”即自的にシンタグマ連鎖構成的な項”があるわけではなく、”即自的にパラダイム集合結成的な項”があるわけでもない。

分析者の「決定」次第で、あるひとつの項のあつまりが集められ、それが言葉のたちの上に一列の線を描くように並んだり、あるいは遠く朧げな記憶のなかでワラワラと集まっていたりする。

常識の範囲で使わせていただく

ジブリの映画『君たちはどう生きるか』では、

ワラワラたちが一列に整列して「上」へ「上」へと登っていく。

そしてその列は「ペリカン」たちによって切断される。

ワラワラ=項たちは、一列に並び、その列が複数集まって螺旋を描きながら、曼荼羅状に人間の世界を発生させる。しかしその列は徹頭徹尾、β脈動する存在/非存在不可得、生/死不可得なβ脈動の領域から束の間たちのぼる一筋の何かなのである。そしてそれは太古の海洋生物によって養われている。

構造は分析者において示現する。

ただし、分析者が主体で構造が客体だというような関係があるわけではない。

主/客の二項対立もまた構造を織りなす項たちの組み合わせの最小構成(二項関係)のうちの一つである。

分析者と言わず「分析すること」と言い換えてもよい。

分析すること。

二つに分けてつなぐこと。

分離しつつ結合すること。

分節すること。

例えば、構造/非構造の区別もまた、この分析すること=分析すること、による。

あるいは 構造の内/外 の区別もまた、この分析すること=分節すること、による。

分節され”た”あとの産物である言葉によって、分節することそれ自体をシミュレートしようとする。少しややこしい話だが、慣れればたいしたことはない。

変身、追跡、捕食

神話M304「ジャガーに変えられた家族」をみてみよう。

年老いた男と妻が、他の人々を引き連れて遠くへ旅立った。たぶんあの世へである。老人は仲間たちに、木の幹に向けて矢を射る方法を教えた。

矢が木に命中すると、樹皮が上から下まで帯状に剥がれた。

人々は樹皮を叩いて広げて、ジャガーの模様を真似た黒い斑点を描き身に纏った。人々はこうしてジャガーに変身した。

ジャガーに変身した人々は人間の村を襲い住民たちを食べた。

*

ある村人がジャガーたちを倒すことにした。老人がジャガーに変装するところを狙って退治した。

老人の妻は、夫を殺した村人の名を耳にし、ジャガーに変身して、追いかけて喰った。

*

この老人の妻である老婆には息子がおり、その息子には二人の子供がいた。

ある日、老婆は息子とその仲間の狩人たちを連れて、オオハシの食べる実がなる木のところに行った。狩人たちは一人一本づつ木によじ登り、吹き矢を使って鳥を狩った。射落とされた鳥たちが地面に落ちると、老婆はジャガーの姿になって、これを貪り食った。

老婆が立ち去ると、息子たちは木を降り、残っている鳥を集め、再び木に登ろうとした。

その時、足に棘が刺さっているのに気づき、木に上らず、地面にしゃがんで棘を抜こうとした。その瞬間ジャガーに変身した老婆が戻り、息子に飛びかかり、頸を噛み砕いだ。

老婆は息子の肝臓を取り出すと、木の葉で包み、孫たち、つまり息子の子供たちのところへ持っていき「キノコだ」と言って食わせようとした。

*

孫たちは父が戻らないことを不審に思い、「キノコ」が煮込まれているはずの鍋をこっそりのぞくと、なんと父の肝臓が煮込まれていた。

孫たちが祖母を追いかけると、祖母はジャガーに変身し森の中で息子の、つまり孫たちの父の体を食べていた。

孫の一人が人喰いジャガー=祖母に、穂先がノブタの歯でできた槍を突き刺した。ジャガーは逃げ去った。

子供たちは父親の体の残された部分を、アルマジロの巣穴に埋めた。

*

子供たちが家に帰ると老婆がうめいていて、畑で転んで怪我をしたと言い訳した。しかし、子供たちが調べると、それは先ほどの槍の傷であった。

子供たちは小屋の裏で大きな焚き火をして、木の空洞になった幹をもってきて、片方の端を縦に割って、幹を地面に投げつけた。すると木の2枚の舌が震えて、互いにぶつかり合い、ものすごい音がした。

老婆は、怪我人の傍らで騒音を立てるものではないと怒って小屋から出てくる。子供たちはすぐさま老婆を捕まえて、火の中で焼いた。

現代の倫理からすればとんでもない連中ばかりだが、彼ら彼女らはいずれもβ脈動する項というか線であり、私たちが経験的に知っているΔ老人やΔ老婆、Δ村人にΔ子供たちではないから安心してほしい。

殺すとか食べるとか体を半分にするとか物騒な話ばかりだが、どれもβ二項の「過度な結合」あるいは「過度な分離」の動きなのだと思って読んでいきたい。「β脈動」とか「両義的媒介項が二項対立関係の両極の間で振幅を描くように振動する」などと抽象的に言われても「?」となるところを、神話は経験的で感覚的で、具体的なものたちを使って(ブリコラージュして)語り出してくれているのである。

*

冒頭の老人はβ項である。老人は、その出身の村からはるか彼方へと分離して、あの世、死の世界の住人になる。β老人とβ村人は同じ村に住む別の人ということで”異なるが同じ=同じだが異なる”という関係にあるが、いま老人の旅たちにより両者の間が広く分離した。

ここに

あの世 / この世

の二項対立が分かれつつつながる=分節されようとしている。

このβ老人はすぐさま弓矢で木を射る。即ち、飛翔する矢によって、老人と樹とのあいだを隔てる距離が短絡される。そして木は「樹皮を剥がれた木(外側が”空”)」となり、老人がそれを身に纏う。つまり過度に結合する。この過度な結合を演じると言う点で、老人と樹皮を剥がれた木がβ項の位置を占めるものであることがわかる。

β:年老いた男と妻→ジャガーに変身

β:樹皮を剥がれた木(外側が”空”)

木でもなんでも、ある項が、それ自体してβだったり、”β性”のような本質を持っているわけではない。ある項がβ項であるかどうかは、他の項との関係において、たまたまβ項の位置に配置/析出されたかどうかによる。

この木から「樹皮」が剥がれるという点に注目しよう。わざわざ「上から下まで」とことわりがついているのがおもしろい。

上と下は、経験的に鋭く対立する二極である。

上から下まで一連のまま剥がれた樹皮は、上/下の二極を結合するもの、短絡するもの、つまり”上でもあり下でもある”両義的な項であり、即ちβ脈動する項である。

* *

さてここまでで、β樹皮を纏ってジャガーに変身した老人たちとβ樹皮を剥がれた木、というβ項がそろった。

β脈動が動き出すためには、あと二つβ項が必要である。

妙にそれっぽい。

森で遭遇したくないタイプである。

β樹木のβ樹皮を纏ったβ老人が変身しているβジャガー

この”β樹木のβ樹皮を纏ったβ老人が変身しているβジャガー”は、もともと老人だった時に暮らしていた村の人々を襲い、食べてしまう。ここで老人たちと村人たち、村を離れた者たちと村に残っている者たちとの間が敵対的に分離される。

この敵対的関係は冷戦状態で膠着することなく、振動し続ける。

まず老人=ジャガーが、村人によって退治される。

ちょうど老人からジャガーへと変身する途中、老人であるともジャガーであるともどちらとも言えない曖昧な状態で、村人の攻撃と過度に結合し、そして村人の敵として狩られ=村人から分離される。

結合することと分離することを両極とする、無分節から分節への急展開。

典型的なβ脈動である。

*

そしてすかさず、ジャガーの側が反撃に出る。

老人=ジャガーの妻である、老婆=ジャガーが、夫を狩った村人を喰う。

このくだりでも、老婆=ジャガーはもともと村人から分離されているところから(老婆=ジャガーは、どの村人が夫を手にかけたのか最初は知らないのであるが)、名を教えられ、つまり情報において結合し、その後、彼を追いかけて距離的物理的に接触して、そしてこの追いかけ追いつき噛みつくという過度な接触から、村人/ジャガーの敵対的関係を一挙に分離する。

分離することから結合することへ、そしてまた分離することへ。分節→無分節→分節の急展開。見事なβ脈動である。

このくだりを経て第二のβ二項関係がみえてくる。

まず「二人の孫」である。

二人の孫は、村人たちの中の一員でありながら、ジャガーに変身した老婆の孫でもある。そしてなにより、二人で一つ、二が一であり一が二であるという状態であり、どちらか曖昧な中間性・両義性を象徴している。

このβ老婆=ジャガーとβ二人の孫との間の分離と結合の脈動に焦点が移る。この二つのβ項の間に挟まれているのが、β老婆の息子であり、β二人の孫の父であるひとりの男である。この老婆の息子で孫たちの父である男は、β老婆に狩猟されて肉として調理されてしまう!

老婆とその息子は別々に異なるが、親子という点では”同じ””一つ”であり、同じでありながら異なる。

老婆と息子はまず連れ立って、一緒に、木のところまで向かう。この間、老婆と息子は付かず離れずに接近・結合している。

そこから、息子が木の上に登り、老婆が木の下に残るという形で上下方向に分離が行われる。結合から分離への転換がある。

* *

さて、老婆の息子たち狩人は、木にのぼり、そして吹き矢を使って鳥を狩る。天/地の対立の中間領域で、地に根を張りつつ低程度の高さまで幹を伸ばす樹木の上に、鳥たちがとまっている。鳥たちは樹上から羽ばたいて、より高い中程度の高さまで飛ぶことができる。

地上のものである息子たちは、まず木をよじ登り、次に吹き矢という隔てられた距離を短絡する道具を使って、鳥を撃ち、そして樹上もしくは空から地面へと落下させる。

息子たちが地上→天地の中間領域へと上昇したのに対して、鳥は天地の中間領域→樹下の地面へと落下する。

樹上/地面

という静止し定まった位置的な対立関係に、

上昇/落下

という動きのベクトルの対立関係が重なる。

* * *

この樹上から樹下へと落ちていく鳥もまた、対立する両極の間を移動する。この鳥は、地上に落ちると速やかに、つまり調理されずに、火を通されることなく、β老婆=ジャガーに貪り食われる=腹の中に収まる。

このような生のまま貪られる鳥の肉は、人間の食べ物のようでありながら、人間の食べ物ではない。動物の、猛獣の食べ物である。

老婆=ジャガーが引き続きβ振動状態にあることを明らかにするために、老婆=ジャガーは一度木の下を離れてどこかへ行ってしまう。姿が見えなくなる、距離を取る。

その隙に、今度はβ息子が、わざわざ木から降りてくる。そして鳥を集めるという形で、母親とはまた違った形であるが、β鳥と結合=一体化する。

ところがそのとき、問題が起きる。

息子の足に「棘」が刺さってしまい、息子は木の上に登ることができなくなってしまった。そして地面にしゃがみ込み、つまり地面と過度に接触した状態になる。

二足歩行をする人間が地面にしゃがみ込む。

天/地の対立でいえば、経験的な通常よりもはるかに地面に近づくことが「しゃがみ込む」ことである。

ここで息子は上/下の両極に対して脈動する動きを止めてしまった。

そこへすかさず、上下の垂直方向と対立する水平方向から、β老婆=ジャガーが舞い戻ってきて、そして息子に噛みつく。二項の過度な結合である。

そこから転じて、β老婆=ジャガーは、息子の身体を二つに分ける。

肝臓 / 肝臓以外

である。

この肝臓/肝臓以外の二項に分けられることで、息子は、ジャガーの息子としてのβ振動状態から離れて、経験的で感覚的なΔ二項の対立へと変換される。

嘘/騒音

水で煮込まれる/火で焼かれる

β老婆=ジャガーは、βジャガーの息子の肝臓に火を通して、二人の孫たちに食わせようとする。つまり、親の肝臓と子を過度に結合させることで、親/子、大人/子供で対立する両極の間を短絡するβ振動を引き起こそうとするのである。

そのためにβ老婆=ジャガーがうったえたのが「嘘」という手段である。

親の肝臓を「キノコだ」と偽って、その子供たちに食わせようとした。これは超言語、β言語である。しかしこの嘘はすぐに失敗する。バレる、見抜かれる。

バレる嘘、失敗したコミュニケーションである。

二人の孫たちは、親のβ肝臓と過度に結合することなく、はっきりと分離した状態を保つ。ここにΔ二項対立の確立の気配がする。

Δ:非-人間の食べ物 / Δ:人間の食べ物

というクリアな対立が見えてくる。

方やβ老婆=ジャガーは、まさにそのβ息子の肝臓以外の部分を食べて=過度に結合している。二人の孫たちもまた、父ー祖母の系譜で「ジャガー」に連なる者であるが、このβ項の過度な結合状態から分離して、二度と結合しないように引き離す動きをとる。すなわち孫たちによる「槍」の攻撃である。槍で攻撃されたジャガー=老婆は、息子の体を置いたまま、距離的に分離する。

この残された父の体(人間の食べ物ではない肉)を彼の息子たちが「地下」へと、地上に対する地下へと分離して、定まった位置を与える。ここでβジャガーの息子(孫たちにとってはβ父)の振動状態は停止する。

*

子供たちは人間の世界へ、自分たちの小屋へ帰ってくる。

そうするとなんと、老婆が人間の姿に戻って家にいて苦しんでいる。

この時点で変身が解けている老婆のβ振動は、かなり振動数が落ちている。

老婆はまた嘘をつく(「畑で怪我した」)が、この嘘もまた孫たちに見抜かれる。この嘘も失敗した嘘、β超-言語が半分になった半媒介である。

ここで孫たちは焚き火をおこす。

父の肝臓を煮込んだ水(湯)と鮮やかに対立する焚き火である。

この火の中へとβ老婆=ジャガーを誘き寄せて焼き、煙にして、地上の人間界から分離し切って、そうしてΔ的に安定した地上の人界を区切り出したところで、この神話はΔ項を確立したとみなして語りをやめる。

ここで最後に、β老婆=ジャガーと火(火はいつでもβ項である)を結合するために、騒音(β騒音)と、その騒音を引き起こす木製のβ楽器のようなものが登場する。

木の空洞になった幹をもってきて、

片方の端を縦に割って二つにして、

幹を地面に投げつけ

木の2枚の舌が震えて、互いにぶつかり合い、騒音が鳴る。

この一つでありながら二つの舌をもつ、二即一にして一即二であるβ楽器によるβ騒音は、超言語である。それは先ほどの超言語「バレている嘘」と対立する。

バレている嘘は、意味するもの(シニフィアン)が極めて音声言語的にクリアでありながら(つまり「キノコです」とか「畑で転びました」とはっきりいっている)が、それによって意味されること(シニフィエ)がはっきりしない。

これに対して騒音は、音声言語的なシニフィアンとしてはまったく不明瞭な、声でも言葉でもない音である。しかしそれによって意味されることははっきりしている(怪我人を不快にさせる)。

こうしてこの神話は、二項対立を次から次へと別の二項対立に変換しながら、最終的に人間が生きる地上世界をそうでないものたちから分離する。

抽象的に見てみる

二項対立を抽出していくと、概ね次の様な具合になるだろう。

夫(老人)= 妻(老婆)

↓(上から下まで剥がれた樹皮)

老人・ジャガー =(食べる:過度な結合)= 食べられる村人

↓

老人・ジャガー /(退治:過度な分離)/ ジャガーを狩る村人

↓

老婆・ジャガー =(食べる:過度な結合)= ジャガーを狩る村人

↓(オオハシが食べる実のなる木への旅)

老婆・ジャガー =(一緒に水平移動・結合)= 息子

↓(木登り)

樹下の老婆・ジャガー /(垂直方向に分離)/ 樹上の息子

↓(吹き矢による短絡)

鳥たち =(結合)= 樹上の息子

↓

鳥たち =(貪り食う・過度な結合)= 樹下の老婆・ジャガー

↓老婆が立ち去る

息子 / (分離) / 老婆・ジャガー

↓

樹上/(結合:息子が下降)/樹下

↓棘

樹上 /(分離)/ 息子

↓

老婆・ジャガー / (噛む:過度な結合) / 息子

↓

息子の肝臓 / (分離) / 肝臓以外

↓嘘

調理された肝臓 =(結合)= 正しい食べ物

↓嘘がバレる

調理された肝臓 / (分離) / 正しい食べ物

↓村の外への移動

調理された肝臓 / (分離) / 父を食べない孫たち

↓

父を食べない孫たち / (分離) / 食べる老婆・ジャガー

↓槍

食べる老婆・ジャガー / (分離) / 肝臓以外の身体

↓地下の穴への埋葬

生者 / (分離) / 死者

↓変身解除

ジャガー /(分離)/ 老婆

↓一即二の木製楽器による騒音

孫たち =(結合)= 老婆

↓

焚き火 =(結合)= 老婆

↓

非人間界 / (分離) / 人間界

次々と二項対立が登場する。

これらの二項の間で「食べる」という過度な結合や、「切断する」という過度な分離が、これでもかと繰り返される。その中で、ある同一の項が、1)ある二項対立では過度な結合の一方の極であり、2)またある別の二項対立では過度に分離する二極の一方であり、3)また安定的に付かず離れずの対立関係を組むΔ二項対立の一方の項であったりする。

いろいろありすぎて、何が何だか錯綜するばかりにみえるが、分離と結合のパターンへと抽象化していくと、どうやら下記の三つの二項関係のパターンがあるようだ。

第一に、経験的・感覚的に対立する二項関係

例えば、狩猟者/獲物、上/下、鳥/アルマジロ、火/水

第二に、異なるが同じ同じだが異なる二項関係

例えば、夫/婦、親/子、内臓/内臓以外、容器/中身

第三に、過度に結合した二項、あるいは過度に分離した二項の関係

例えば、食べたり、切断されたり、上り下りしたり

この第三の関係に関して、レヴィ=ストロース氏は、この神話で二項対立と二項対立を組み替える際に「木」が果たす役割に注目している。即ち、

1)上から下へ一連なりに剥がされた樹皮

:人間→ジャガーの変身の媒体

2)鳥が棲み息子たちが登る木。およびその棘

:β老婆=ジャガーとβ息子の分離と結合の媒体

3)二つの舌をもつ太鼓のような騒音を立てる木

:β老婆ジャガーを人界から分離する媒体

木は、天/地、上/下の間で両義的で中間的な媒介項であり、また内/外、空洞/充満の間でも両義的で中間的な媒介項になりうる。

樹木は便利な両義的媒介項である。

両義的な樹木が出てくると、分離と結合の間の激しい交代が起きる。

二極が結合していたかと思えば分離し、分離したかと思えば結合する。分離しているのか結合しているのか、どちらか不可得、「結合でもある分離」(p.428)が、上/下、内/外を不可得にする「木」でもって動く。

以上を踏まえて、上の神話の対立関係を少し整理して、”同じ”になるものたちをまとめ、鋭く対立する”異なり”を際立たせていくと、次のようにシンプルにできる。

Δ1:あの世・ジャガーが支配する死の世界

↓

β1:年老いた男と妻→ジャガー

↓

Δ3:非-人間の食べ物

↓

β2:二人の孫

↓

Δ2:この世

↓

β3:木の空洞になった幹・ものすごい音

↓

Δ4:獲物(人間の食べ物)

↓

β4:樹皮を剥がれた木(外側が”空”)

↓

(Δ1)

この神話のリニアな語りは、最後にΔ1:あの世・ジャガーが支配する死の世界と、Δ2:この世を分離しようとする。まずΔ1あの世を象徴する住人がβ1:年老いた男と妻が変身するジャガーたちである。彼らは鳥を生のまま貪ったり、息子の肝臓を煮込んだり、Δ3:非-人間の食べ物を貪る者たちである。このジャガーの一統に連なりながらもそこから分離しようとするのがβ2:二人の孫である。この二人の孫のおかげで、この神話がリニアな語りの最後に区切り出そうとする「Δ2:この世」が、ジャガーたちの世界と混じり合った状態から完全に分離される。この分離を半-媒介するのが「β3:木の空洞になった幹・ものすごい音」である。そしてこのβ3は「β4:樹皮を剥がれた木(外側が”空”)」と鮮やかに対立しているのである。β4は他でも無い、老人たちをジャガーに変身させる、あの世とこの世を分離するのではなく結合する媒体であった。そしてこのβ3が区切り出す世界に属するのが「Δ4:人間の食べ物」である。このΔ4は、狩猟の道具としての弓と矢によって、「β4:樹皮を剥がれた木」とも結合される。

* *

こうして、全ての項が他の項との関係においてのみ他では無いそれとして区切り出される八項関係の世界が分節することになるのである!

小括

例えば、暑い/寒い、昼/夜、好き/嫌いのような感覚的な二項対立は、ただ単にそれだけで感覚に現れる。そして「好きですか?嫌いですか?」「はい、嫌いです」という具合に二つに分かれているうちのどちらか一方を選んでしまえば、私たちのたいていの言葉はそれでお仕舞いである。もちろん、それで十分である。言葉はそれだけで十分に便利である。

しかし、不意に私たちは、二つに分かれたものの、どちらか一方だけを選ぶことができない事態に直面したり、選ばざるを得ない一方を選びたくない、と思うこともある。

そうした時、私たちは出来合いの二項対立の両極を離れたり、あるいは二項対立の両極を鋭く分離しながらも、どちらか一方を選ばないとか、さらには、二極のどちらを選んでもどちらでも同じだと知ったりすることができる。

こういう知性、分けつつも一方を選ばないとか、分けつつ分けない、といった知性を動かすためには、ぽんと転がっているひとつの、ワンセットの二項対立だけでは足りないのである。二項対立関係を合わせて組み上げられる最小構成で八つの項からなる関係が必要になる。

二重の四項関係である八項関係を得てはじめて、私たちは、その八つの項のうちのどれか一つだけを「選ぶ」ことから離れられる。八項のうちどの一項からはじめても、ぐるりと他の七項をめぐって出発した項に戻ってくる。どこからはじめても八項をぐるぐるとめぐり続けることができ、出発点も終点もなければ、項と項のあいだに優劣もない。

そういう二項対立関係の対立関係の関係(八項関係)が、私たちが二つに分けて、どちらか一方を選ばないと気が済まないように生きているこのリアルな意味ある切実な世界を、そのようなものとして意味分節している。

この八項関係を、放っておけば水素分子のように二項だけのペアで飛んでいってしまう二項対立関係を材料とするブリコラージュで(集めて組み合わせて)八項関係として組み上げる。

そのために、接着剤のような役割を果たす項や、くっつきすぎる二項を引き離して適度な距離を保持させる役割を果たす項を、精密かつ適当に、大雑把かつ繊細に、配置していく必要がある。

ここで改めて、分離してあることや結合してあることは、ある項それ自体の本質ではなく、他の項との関係においてある項が取る位置の問題なのだということがわかる。

つづく

つづきはこちら!

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!