関係が項よりも先に -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(70_『神話論理3 食卓作法の起源』-21)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第70回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第四部「お手本のような少女たち」を引き続き読みます。

これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

分別を「離れる」ことを新たな分別にしない

われわれ人類は、生きている限り、どうしてもあれこれものごとを二つに分ける「分別」をしてしまう。暑い、寒い、明るい、暗い、好き、嫌い、良い、悪い、ある、ない、同じ、違う・・・。

生きるということ自体が、生/死を分別し続けることに他ならない。

ところで、この分別の結果、分別”された”二極のそれぞれに「こだわる=執着する」ことが、人間の苦しみにつながる、と仏教なら考える。分別された極にはそれ自体の永続的な本質のようなこと(実体)はなく、「空」であり、諸行無常。極の形はやがて失われ、他へと移り変わっていく。この本来「ない」ことを「あるべきだ」「あらねばならない」「ずっとあって欲しい」と欲することがこだわり・執着であるが、それは絵に書いた餅を食べたいのに食べることができないと怒りながら泣いているようなものである。

そういうわけで、分別を「離れる」ことができれば苦しみから離れられるはずだということになるのであるが、この「離れる」も、言葉で考えようとする場合には、よく気をつけた方がいい。

離れないからダメ、離れるからイイ

すなわち「離れる」が「離れないーではない」ことである限り、離れる/離れない、という、この分別が強く効いてしまって、離れるのが「善」で、離れないのが「悪」である、という具合に、これまた二つに分別された一方の側へのこだわり、執着を引き起こしてしまう。

分別から離れない / 分別から離れる

|| ||

悪 / 善

|| ||

誤り / 正しい

このように分別して、分別から離れる=善=正しい、の側を”欲望する”、執着する、ということが起こりかねない。

*

この「離れる」は、言葉で言おうとする限りどのように言ったとしてもそこに、言われたこと/非-言われたこと の分別が絡みついてくるということを承知の上で、まさに方便として「強いて言語で言えば」という感じで「離れる」と言っているのであろう。なんといっても仏教は言葉「だけ」で思考しようとすることを超えているのであるから。

例えば、松長有慶氏が『理趣経』の解説で次のように書かれている。

「[…]大事なのは、日常性を超えてしまえということです。といって日常性を否定しているわけではないので、そこを誤解しないようにして下さい。善悪の善を否定して、悪だけを取り上げようとしていると理解されると、分別になってしまいます。あれが善いかこっちら悪いかということになりますから、密教ではそういう分別を否定します。」

善/悪のようなことについてさえ、分別しない、二辺を離れる。

分別と無分別についても、分別しない、二辺を離れる。

分別を離れるは、ほんとうに、分別を離れることでなければならない。

つまり、離れると離れないの分別の一方の側には固着しない、ということ。

そうであるからして、ありえる他の方便として、人間の心で生じていることをよくよく知り尽くした境地からすれば(如実知自心)、”分別することと分別しないことの二極のどちらからも離れるでもなく、離れないでもない”と言い換えてみるのもよいかもしれない。

分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく。これぞ人間、人類にできるもっとも削ぎ落とされた叡智の動き方だということになる。

分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく

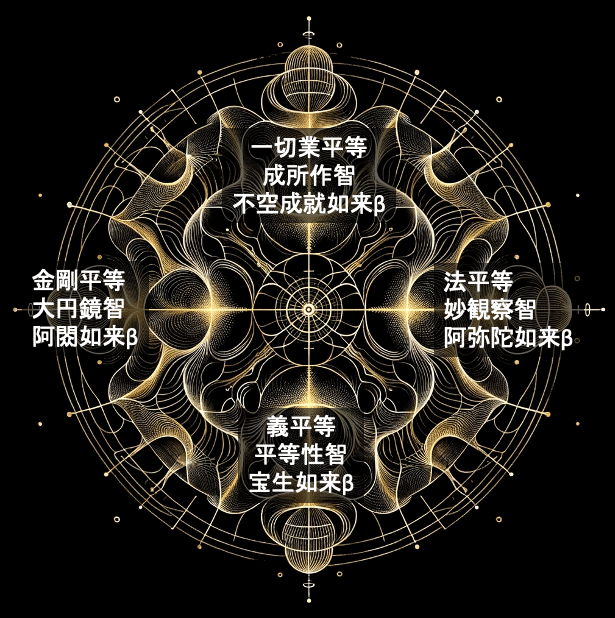

密教の経典である『理趣経』では、大日如来が「一」でありながら、全く同時に四つの如来として現れるという。

この四つの如来とは、大円鏡智の阿閦如来、妙観察智の阿弥陀如来、平等性智の宝生如来、成所作智の不空成就如来である。

ここには次の二つの二項対立がある。

第一に、

大円鏡智の阿閦如来 / 成所作智の不空成就如来

|| ||

「空」 / 「不空」

(無分節無差別無分別 / 分節差別分別)

第二に、

妙観察智の阿弥陀如来 / 平等性智の宝生如来

|| ||

分節された差異を細かく観察する / 差異に透かして「同じさ」を見る

(諸項の増益? / 諸項の損減?)

第一の対立は、分節と無分節の分節である。

第二の対立は、無分節から分節に向かうことと、分節から無分節に向かうこととの分節である。

この二つの分節を分けつつ重ね合わせることが、どうやら人類が行う「分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく」を動かす、もっとも基本的なアルゴリズムであるらしい。

即ち、大円鏡智の阿閦如来と成所作智の不空成就如来が、お餅のように引き伸ばされて分離してみたかと思えばしっかりとくっついている様相がある。

大円鏡智の阿閦如来

||

||

||

||

妙観察智の阿弥陀如来 * 平等性智の宝生如来

||

||

||

||

成所作智の不空成就如来

またそれと直交する方角で、妙観察智の阿弥陀如来と平等性智の宝生如来が、これまたお餅のように引き伸ばされて分離してみたかと思えばしっかりとくっついる様相もある。

大円鏡智の阿閦如来

妙観察智の阿弥陀如来==== * ====平等性智の宝生如来

成所作智の不空成就如来

あちらで分離しながらこちらで結合したかと思えば、こちらで分離しあちらで結合する。四如来が、四つに分かれつつあくまでも一なる大日如来であり、しかしあくまでも四つに分かれ、よく見るとその四つは二項対立の対立になっている、というロジック。

この

空 / 不空

*

増益 / 損減

の四項関係の分離と結合の脈動をみるという考え方は、空海の『吽字義』のアルゴリズムでもある。

そしてこのロジックは、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で検討する野生の思考の神話の論理と同じなのである。

ええ、どういうこと?!と思われた方は、清水高志氏の『空海論/仏教論』や、中沢新一氏の『構造の奥』が参考になるのでぜひどうぞ。

分別と無分別の分別の起源神話へ

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理3 食卓作法の起源』は、神話に語られた言葉と言葉の対立関係から、まさに”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく”の動き=脈動を浮かび上がらせる一冊である。

私たち人類が、自分たちの「心」で生じていることを如実に観察したいと欲するのであれば、この『神話論理3 食卓作法の起源』を読み、その脈動と共振(瑜伽)すれば、

無分節・無差別・無分別 / 分節・差別・分別

と

分節された差異を細かく観察する / 差異に透かして「同じさ」を見る

との、二つの対立関係が重なり合ったり剥がれたり、また重なり合ったりする姿として、自身の心の源底と深くふかく、穏やかに、共鳴できるかもしれない。

ある種の神話では、あちらで過度に分離したかと思えば、こちらで過度に結合する、そしてその分離と結合の方向がくるくると逆転する、複数の二項対立関係のもつれが語られる。例えば、次のような姿である。

1)主人公が敵対する蛇たちのところに赴き、騙して眠らせて、一匹を残して退治してしまう。>>「蛇」と「主人公」の過度な”分離”と、「蛇」 の消滅の危機

2)生き残った一匹の蛇が主人公の身体の中に入り込み、頭蓋骨の中に居座る。主人公は衰弱して骸骨になる。>>「蛇」と「主人公」の過度な結合、と「主人公」の消滅の危機

・・

3)主人公の父親は天から雨を降らせて、頭蓋骨を水浸しにする。>>大洪水 >>β四項が無分別に一点集中

4)頭蓋骨の中の水が沸騰し、蛇は逃げ出していく。主人公は天に昇り「星」になる。>>「蛇」と「主人公」のΔ分離

1)から2)へと切り替わる時に、「蛇」項と「主人公」項とが、過度な分離から過度な結合へと急速にその距離を縮め、そして消滅の危機にあるもの(損減)のポジションと、勝者(増益)のポジションを取るものが、「蛇」から「主人公」へと逆転する。

分離と結合の対立二項が逆になると、勝者(増益)と敗者(損減)の対立二項も逆になる。

このくるくると自在に逆転しあう二項対立から、3)大洪水、即ちあらゆる二項対立が区別なくひとつに混じり合ってしまう、いわば対立関係の対立である四項関係が一点に凝縮するような事態が起こり、そこからパッと翻って(頭蓋骨の中の洪水が沸騰して、たまらず蛇が主人公の「中」から分離する)、安定的に定まった、現世の分別が生成する。即ち、主人公が「星」の位置に定まる。星の位置が確立するということは、即ち天/地の分節が定まったということであり、天地開闢、世界の始まりである。

これは即ち、”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく”という脈動のような動きから、付かず離れずのバランスがとれた対立関係を描く四項の収まる位置が区切り出されるということであり、先ほどの理趣経の四如来の動的関係と「そっくり」である。

* *

「蛇」とかとか「頭蓋骨の中で沸騰する水」とか、そういう個々の”項”だけを見ると、光り輝く如来とこの神話とではまったく比べようもない話をしているように思われるかもしれないが、この際、「項」のことは深く考えなくて良い。「対立しているな」、「反発しあって分離したな」「取っ組み合ってもつれて結合しているな」という動きが見えてみれば、よい。

同じことを、もうひとつ、別の神話で再度トライしてみよう。

1)主人公は幼い時に親を失い、育ての親に引き取られる。>>「主人公」の「こちら」からの過度な分離と、「あちら」での結合

2)育ての親の元で成人した主人公は、怪物退治の旅に出る>>「主人公」の「こちら」からの分離と、「あちら=怪物」での結合

・・

3)主人公が次々と怪物を退治していると、ある日、バイソンを狩って解体している二人の男に出会う。そこで取り出されたバイソンの「胎児」に驚いた主人公は、樹木の上に逃げて避難する。二人の男が主人公の逃げ込んだ樹木の幹にバイソンの胎児を結え付けたので、主人公は木から降りられなくなる。>>β四項が無分別に一点集中(ふたりの男=β、胎児=β、樹木=β、主人公もβ脈動の振動数が高まる)

4)二人の男は、主人公の育ての親の女性を、自分たちのもとに引き渡し、結婚を認めるなら、バイソンの胎児を外してやるという。主人行はしぶしぶその結婚を認め、男たちはバイソンの胎児を樹木から取り外し、ようやく主人公は木から降りることができた。>>「こちら」で結合すると、「あちら」で分離する(二人の男と主人公の母親とが結婚=結合、主人公と母親とが分離、主人公は樹木からもバイソンの胎児からも分離し、β脈動を離れ、Δ化する)

この主人公は生みの親から分離されている。

生みの親子は神話の論理の観点からすれば、二でありながら一、一でありながら二の、過度に結合した二項のペアと言える。その過度な結合から、この主人公は分離され、代わりに別の育ての親と暮らしている。ここに”過度な結合からの分離”という動きがある。

育ての親は、もともと主人公とは分離していた別の家族の人物であったはずだが、何らかの経緯から、一緒に暮らす(結合)するようになったものである。ここに”過度な分離からの結合”という動きがある。

実の親との分かれと、育ての親との結合。みごとに逆になっている。

この主人公は、育ての親のもとを離れて(分離して)、「怪物」たちの世界に入り込む。怪物の世界と人間世界は感覚的には分離されているものと推定されるが、ここが過度に結合する。そしてその結合の中で、主人公は怪物たちを次々と退治する(退治するとは、怪物と主人公が一旦過度に急接近=絵都合したのち、激しく分離するということであろう)。

怪物退治において、分離しているところを結合し、結合したところを分離する、という分離と結合の二極の間で激しく振幅を描いて行ったり来たりする脈動を見ることができる。

*

さて、この主人公は勇ましい怪物退治の勇者であったはずだが、なぜか

「バイソンの胎児」が苦手らしい。そして怯えて「樹上」に登ったところを、二人組の男によって、バイソンの胎児をその木のくくりつけられ、降りられなくなってしまう。

バイソンの胎児とか、木に昇るとか、個々の項に着目して見ると、なんだかよくわからない感じの話になっているように見えるが、実はここ、樹木は天/地の二項対立に対してそのどちらでもなく、バイソンの胎児はおそらく生/非-生の二項対立に対してそのどちらでもなく、そして主人公は分離/結合の二項対立に対してそのどちらでもなく、二人組の男もまた二人なのに一緒になっているという点で分離/結合の二項対立に対してそのどちらでもなく、というぐあいに、四つの経験的な二項対立についてそのどちらでもないもの(両義的媒介的中間項)が、一箇所に集まっている。樹木にバイソンの胎児がくくりつけられ、その樹上に主人公が、樹下に二人組の男がいる。

対立する二極の”どちらでもあってどちらでもない項”を結び目として編む

ここからまた項だけみると唐突に、二人組の男が主人公に対し、彼の育ての親の女性との結婚を認めるように要求する。そして主人公がその結婚にしぶしぶ同意することでで、四つの”どちらでもない項”の一転凝集がバラバラに解かれる。

そうしておそらく、二人の男(のたぶんどちらか)が主人公の育ての親と結婚=結合し、そして主人公は、その育ての親(もともと分離していたところが結合していたもの)から、また分離される。こうして神話論理的には、経験的感覚的に分離しているところが分離し、結合しているところが結合している、という安定した分離と結合の体系が樹立される。

これは、先ほどの神話と同様に、”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく”という脈動のような動きから、付かず離れずのバランスがとれた対立関係を描く四項の収まる位置が区切り出されるということである。

*

樹上に閉じ込められる主人公というモチーフは、『神話論理』の基準神話としてレヴィ=ストロース氏が選んだ話でも、分離と結合の分離と結合を展開する。

「神話に出てくる鳥の巣あさりは、木のてっぺんによじ登り、料理の火の発見が、天と地というかけ離れた両極のあいだの媒介として働くまで、そこに閉じ込められたままになっている。それと同じく、シェレンテ族の儀礼を司る祭司は、太陽から、消えた炉に再点火するための火と、雨をもたらすという約束とを手に入れるまで、柱の高みによじ登っていく。雨の約束と炉の火とはすなわち、太陽の人間への敵意により大火災を引き起こしつつ結合する恐れのある天と地のあいだにおける、ほどよいつながりの二つの形式なのである。」

天/地のちょうどあいだである樹上に閉じ込められる主人公は、「天と地というかけ離れた両極のあいだの媒介」である「料理の火」を、地上に、つまり天と区別され天に対立する限りでの非-天である地上にもたらす者となる。

天/地は、今日の自然科学の「常識」からすると、そう簡単に区別なくくっついたりはしないということになっているが(もちろん、何十億年かのちに地球がなくなる日を待っていれば、この天地の短絡を目の当たりにすることができるだろう)、野生の思考の神話論理は、ありとあらゆる区別を、二項対立を、所与のことだと決めつけない。

天であれ、地であれ、ありとあらゆる二項対立の一方の項は、その対立する相手との関係を分離されつつペアとして結合されたままになっている限りで、”前者とは、後者ではないもの”である限りで「ある」ように”なって”いる。

天/地。いや、天地に限らず、ありとあらゆる二項対立関係は、二項に分かれていると同時に、その二項が分かれながらもペアであり続けることを示さないとけない。それが「ほどよいつながり」ということである。

そして、経験的に地上にありながら太陽のように熱を発する炉の火と、経験的に地上に流れてたまっているはずがなぜか天上から降り落ちてくる雨水は、天のものでもあるし地のものでもある、天のものではないが地のものであるともいえない、という”どちらでもあってどちらでもない”あいまいさを感じさせる。この”あいまい”が二極のあいだを「ほどよく」分けつつ、けっして分け切った・分け終わった、などと思われることがないように、あくまでもつながり続けていることを知らせようとする。

* *

これらの神話について、レヴィ=ストロース氏はつぎのように論じる。

「星の夫 ーー[…]天体の妻[…]ーーの神話は、目録に数えあげられたいくつもの型の総体に帰せられはしない。それは、機能しているさまざまな関係からなるひとつの体系という形において、個々の型よりも先行する。」

”機能しているさまざまな関係からなるひとつの体系”が、個々の神話のパターン(どのような登場人物が、何をするのかのパターン)に、「先行」する。

”機能しているさまざまな関係からなるひとつの体系”が個々の神話の語りのパターンに「先行」するが故に、何らかの理由で、個々の神話の語りのある部分を変更せざるを得なくなった場合、"関係からなるひとつの体系”を維持するために、神話の語りの他の部分も変更して、バランスをとるようなことが起きる。

ヤマアラシ

例えば、「ヤマアラシ」という北米の先住民の神話で重要な役割を果たす、対立二極の間の媒介者が、何らかの理由で(語り手聞き手となる人々が別の地域に移動するなど)日常的にその姿を確認できる存在ではなくなってしまった場合、この「ヤマアラシの不在」を埋めるべく、神話の語りの他の部分がひっくり返されて、全体として"関係からなるひとつの体系”を維持、再建する方向に向かう。

「技術、経済、芸術そして哲学面でヤマアラシほどの重要性をもつ動物の存在が、その不在へと変われば、ヤマアラシが何らかの役割を果たす場ではどこでも、その役割を失わせないためにヤマアラシを別世界へ投影する必要がある。そしてそのせいで低所が高所に、水平方向が垂直方向に、内部が外部になどなどと変わるのである。こうした条件があってこそ、つい最近まで一貫していた世界像が保たれるのだ。ヤマアラシの理論が広げた諸関係に適合していたとすれば、新たな焼き直しにおいては包んだ諸関係が要求される。」

地上の生き物であるヤマアラシの姿が地上からみえなくなってしまった場合、もともと「地上」に「ある」ものであったヤマアラシを、地上に「ない」ものとして、つまり非-地上に「ない」ではない(ある)ものの位置に移動させなければならなくなる(非-地上はここで検討されている神話では天上ということになる。場合によっては水中とか地下世界でもなんとかなるかもしれない)。

ヤマアラシが、例えば天/地の二項対立の後者から前者へと移動してしまったとすると、それと連動して他の抽象的な二項対立のどちらかに収まっていた=同じモノとして置き換えられてきた経験的な項たちもまた、ヤマアラシに連動して、その位置を元いた場所の「反対」に移されることになる。

「あらゆる形式はたがいにかかわりあっており、そうしたかかわり合いに応じて、ある内容は許容され、ある内容は投げ捨てられる。その際の自由度は、それら内容がばらばらの遊離基として存在するのではないだけに、さらに少ない」

ここでいう「かかわり合い」というのが、”機能しているさまざまな関係からなるひとつの体系”であり、それは即ち、”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなくという脈動のような動きから、付かず離れずのバランスがとれた対立関係を描く四項の収まる位置が区切り出される”ということに他ならない。

この動き、アルゴリズムこそが、神話の語りに登場するあれこれの項に対して先行している。

神話の語りに登場するあれこれのモノたちやそのあり方、そのなすことは「ばらばらの遊離基として存在するのではない」のである。

レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

この一節は、たいへんに重要なところである。神話の意味について理解する上で重要というだけでなく、私たちが諸々の存在者と現世で付き合っていかざるを得ないという経験のあり方そのものに関しても、極めて重要である。

「われわれは、天体の妻たちに関する神話のあらゆる型が、ひとつの体系を形成する相対立する項の組み合わせをつくりだしていることを検証した。それらの項を個別に解釈しようとするのはおそらく無駄だろう。というのは、それらの意味は示差的であって、その対立項の存在によってのみ明らかになるからだ。」

ここにいう「ひとつの体系を形成する相対立する項の組み合わせ」というのが、”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなくという脈動のような動きから、付かず離れずのバランスがとれた対立関係を描く四項の収まる位置が区切り出される”動きのことである。

この動きが、神話の語りに登場するあれこれのモノたちやそのあり方、そのなすことに対して、先行する。

そうなるとつまり、この「相対立する項の組み合わせ」、関係を関係づける”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなくという脈動のような動きから、付かず離れずのバランスがとれた対立関係を描く四項の収まる位置が区切り出される”動きから切り離して、「項を個別に解釈しようとする」ことは「おそらく無駄」ということになる。

個々の項が「何であるか」というその意味は、「示差的」つまり、個々の項が、他のどの項と対立しているかによって浮かび上がることであって、この「示差的」な対立関係を対立させているのが、他でもない”分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく…”の動きなのである。

実体論から関係論へ

対立関係の対立関係の対立関係を組むことが、その関係の項に先行する。

このことをレヴィ=ストロース氏は、次のようにも書いている。

「[…]われわれはさまざまな関係以外のなにものも見なかった。[…]これは、フェルディナン・ド・ソシュールの教訓を実行に移しただけである。[…]ものとものとのあいだに打ち立てられる関係が、もの自体よりも先に存在し、もの自体を決定する役割を果たしているのである。」

ここにソシュールが登場することがとてもおもしろい。

関係が、もの(項)自体よりも、「先」に存在する。

あるいは、この関係こそが「存在」、存在者に対する存在、ということになるのかもしれない。

一見すると似ても似つかない「如来」と「バイソンの胎児」やら「蛇」やらが、その対立を閉じたり開いたりする動きを通じて、”同じ”分離と結合を両極とする振動のパターンを浮かび上がらせている。

関係を動的にする「象徴」

さてここで「関係」が重要で、その関係において配置されるあれこれの「項」はどうでもいいのだ、と考えてしまっては惜しい。

項もまた大切なのである。

なぜなら、人はまずこの項たちを感覚し、分別し、配列し、そこから思考を始めるからである。

項たちを違いに分別できるからこそ、その分別を折り返して、対立関係の対立関係の対立関係としての「関係」を論理的に言語の線上に浮かび上がらせることもできるようになる。

項ばかりみて、関係のことを忘れてしまうのは残念であるが、関係ばかりみて項のことを忘れてしまうのも非常に残念である。

ここで項を並べて関係をみて、関係に項を透かしてみる、といった見方が大切になってくる。ここで人類学者の岩田慶治氏の言葉を思い出す。

「人類学は言葉という牙、言葉という角の機巧を詳細に点検するだけでよいのだろうか。角を磨き、牙を鋭くして武器として役立てるのではなくて、それをやさしく美しくする必要があるのではないだろうか。」

武器、に対する「やさしく」「美しく」。

やさしく、美しい、言葉。

その言葉とは、「記号」に対する「象徴」としての言葉である。

「記号を象徴にする。言葉は単に人間相互のコミュニケーションの道具ではなくて、その言葉の場から自己と自然、自己と世界とが同時に見えてくるようなものでなければならないのではなかろうか。」

記号を象徴にする。

記号と象徴のちがいについて考えてみよう。

記号というのは、赤=止まれ/青=進め、という具合に、第一の分別:赤/青と、第二の分別:止まれ/進めとの重ね合わせ方が完全に固められているものである。意味内容が固定した記号は「人間相互のコミュニケーションの道具」として、安全で快適な日常の運行を確かに支えてくれる。

記号は上述した「分別」をまさに固めることに依る。

言葉は、記号としても用いることができる。

意味を固めて、いつどこでだれが用いても同じ意味になるようにしておく。そういう言葉の使い方が求められる場合もある。命令、指令、伝達、報告…。

しかし言葉は、「単に」完全に記号であるというわけでもない。

言葉は多義的でありうる。

同じ一つの言葉が、複数のことを意味することができる。

しかもその、意味されることが、互いに真逆に対立することも許容される。

象徴とは、この多義性、意味の複数性と流動性に遊ぶものである。

Aの意味は、Βでもあるし、非-Βでもあるし、Βでもなく非-Βでもない。

このような象徴における意味の振動は、分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもない言葉の動き方、そのものである。

岩田氏は、この意味が定まるような定まらないようなところでゆらぎうごく「言葉の場」と書いている。そこでは、

自己 / 自然

自己 / 世界

というような、「記号」的にははっきりと分別され尽くしたような姿をしている二項対立が、まさに”同時に見えてくる”。対立する二極が分かれていないところから分かれてくる、分かれつつあり、分かれ切っておらず…という意味の発生の動きをあらわにする。記号的にはあたかも「自己」なるもの「自然」なるものがそれ自体として個々に”ある”かのような顔をしているとものが、じつは”/”から、”/”を通じて、自己なり世界なり自然なりが、それとして「ある」ように見えるように”なる”。

「ある」に透かして”なる”をみる。

いや、「ある」に透かして”なりつつあるようなないような”をみえるようなみえないような感じにする。それが象徴としての言葉、その「場」である。

この場、「地」、図に対する地。これを岩田氏は「踊り場」ともよぶ。

「図柄が踊るのは地が楽しいからである。ほんとうのコミュニケーションというのは、こういう踊り場のうえの遊戯なのではなかろうか。」

地を踊り場とする柄たち。

それが「象徴」ということになろう。

そのような「場」において、分別と無分別が分別されるような分別されないような繊細な脈動が遊ぶ。そこに、意味するということが生まれつつあるような未だ生まれないような、発生の喜びがある。それが「ほんとうのコミュニケーション」であるという。

・・・

あるいは、岡本太郎の『沖縄文化論』の次の一節。

「私はその美しさと強靭さを強調したが。しかしそれはまた不潔でもあった。清純なるが故の不潔さ。

[.…]あの不思議な比重をもった時間 ーーペロッと出した長い舌のような。

私はふと戦慄した。

にがい。 そのにがさにたえなければならない。幅ひろく、無限に。

最後の「幅ひろく、無限に」に注目しよう。

象徴も、あれこれの意味を、たがいに対立するような意味までをも集めてしまう象徴こそ、その何だかわからなさ、同時にプラスでもありマイナスでもあるような、どちらか不可得な「わからなさ」故に、ある「にがさ」を感覚させることもある。

その「にがさ」にたえる。

耐え続ける。

「幅広く、無限に」。

おそらくこの「幅」が、「踊り場」という清浄と不潔のような強烈な二項対立さえも所与ではないと思い知らせる詩的言語・象徴が息を吹き返すことのできる”あわい”のようなことなのであろう。

密教でいえば、こういうのも大日如来の自受法楽と呼べるのかもしれない。

そして人類の野生の思考の論理(レヴィ=ストロース氏が神話論理と呼ぶこと)は、まさにこの踊り場、意味するということ、いまここにないことについて感覚をこえてコミュニケーションすることが可能になる瞬間に、つまり人間にとっての意味ある世界の始まり=起源に、しっかりと触れてその脈動と共鳴している。

『神話論理』を”読む”ことは、日常の感覚的経験的な分別を完全にそのままに、まったくそのままに、分別でもなく無分別でもない「絶対無分節」を透かす体験になる。

ちなみに、そういう意味で言えばこの記事のタイトルに設定した「関係が項よりも先に動く」という言い方も、これもあくまでも仮の方便である。

先 / 後

動く / 止まる

このような分別に仮託して”マンダラ”を線形言語化するというのは、そのようにしてもよいしそのようにしなくてもよい、どちらもでもよい。

ここに「やってもやらなくてもどちらでもよいなら、やってみよう」という妙なやる気を発揮してみたいというのが現世を生きる「妙」なのかもしれない。

というわけで、次回はヤマアラシが跋扈する神話を読んでみようと思います。

関連記事

*

いいなと思ったら応援しよう!