分けては結び結んでは分ける非同非異のものたちが織りなす不増不減の世界 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(82_『神話論理3 食卓作法の起源』-33,M471b多すぎる天体,M476c東の空の女たち)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第82回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第六部「均衡」を読みます。

これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

はじめに

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものとして、いや、マンダラ状のパターンを波紋のように浮かび上がらせる脈動たちが共鳴する”コト”と見立てて読んでみる。

レヴィ=ストロース氏は大部の神話論理の冒頭に次のように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにしておこなわれるかを示すのが本書の目的である。」

経験的感覚的な区別(分別)を、概念の道具として観念を抽出し(つまり分別同士を重ね合わせて意味分節する)、この観念を繋ぎ合わせる(意味するものと意味されることとの一対一の静的ペアをリニアに連鎖させる)ことが「どのようにしておこなわれるか」。この「どのように」をマンダラ状の意味分節システムの生成消滅の脈動のモデル上でシミュレートすると、概ね以下のような具合になる。

即ち、神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。

そのためにまずβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。

β項は神話では、火を使うことを知らず鶏のように土を啄んでいる人間であるとか、服を着て弓矢をもって二本足で歩くジャガーとか、ヤマアラシに変身して人間の女性を誘惑する月とか、下半身を上半身と分離して上半身だけで川に飛び込み流れる血の匂いで魚を誘き寄せて捕らえる人間、といった姿をしている。そのようなものたちは、経験的感覚的には「存在しない」が、神話は、何かが存在する/存在しないを分別できるようになる手前の「/」の動きを捉えて、これを安定化させることを目論んでいる。そうであるからして、人間/動物、獲物/狩猟者、といった経験的には真逆に対立するはずの二極が、ひとつに重なり合ってどちらがどちらかわからないような状態をあえて語り出す。オオゲツヒメの神話の吐瀉物を食物として供するといったこともこれである。こういう経験的に対立する両極の間で激しく行ったり来たりするような振幅を描く動きをみせるものや、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもないようなあり方をするものを両義的媒介項(図1ではΔに対するβ)という。

お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力がバランスする。ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。

*

ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。

私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し、今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を生成し直す動きも決して止まることなく動き続けている。

多すぎる太陽を減らす

二分の一に、四分の一に

『神話論理3 食卓作法の起源』から、「M471b アサバスカン (ジョシュア) 多すぎる天体」という神話をみてみよう。

昔々、暦が非常に速く過ぎる時代があった。

そしてそれぞれの季節だけに割り当てられていた食物が、食事のときに混ざり合った。たとえば夏だけのものであるサケの干物と、冬だけのものである新鮮なウナギである[シャスタのヴァージョンではサケとシカの肉になっているが、彼らの説明によれば、それぞれの季節のはじめには、前の季節の残った食べ物をすべて捨てなければならない]。

太陽が自分をいじめていると思った造化の神コヨーテは、妻にあざ笑われたので、太陽を殺すためにすべての動物を集めた。

けれども太陽は彼らから遠すぎた。

コヨーテは昇る太陽と彼らをへだてる距離を二〇回にわたって縮めた。

二一回目は太陽が沈むときに攻撃することにした。

水に棲む動物たちに一〇回、協力を求めたが、拒否された。

一一回目に、ネズミたちが、太陽と月は一○○個あって、それがひとつの群れをつくり、その群れのメンバーがかわるがわる休むことなく天を回っている、 と教えてくれた。

*

コヨーテとその同盟者の動物たちは蒸風呂小屋で待ち伏せをした。

太陽も月も皆、そこに入ることを四たびためらった。

五度目にその気になり、殺された。

腐肉をあさる鳥たちがその死骸を食べた。

かくして、五〇の太陽と月が死んだ。

しかし、二五個目からは、鳥たちは消化不良で苦しみ、食べるのをあきらめた。うち捨てられた死骸が悪臭を放ったので、残った太陽と月たちは疑念をもった。

このあと「風吹き週の太陽と月」との果てしない戦いがつづいた。

動物たちは一年の長さを一二カ月に決め、死を免れた太陽と月たちは以後おとなしくしていることを約束した。

「M471b アサバスカン (ジョシュア) 多すぎる天体」より

神話の冒頭には、上述のβ項(両義的媒介項)すなわち感覚的経験的にははっきりと区別・分離し対立し混じり合わないようになっている事柄が、混じり合ったり重なり合ったり、くるくると変身したりしてどちらだかわからなくなっているようなものたちが登場する。

上の神話では「暦が非常に速く過ぎる」「それぞれの季節だけに割り当てられていた食物が、食事のときに混ざり合った」というのがこの”感覚的に分離され対立するはずのものたちがどちらだかわからなくなっている”ことに相当する。暦の変化が速すぎて、今が一体「いつ」なのか、他ではない何時であるのかがよくわからなくなっている。そしてそれぞれの季節に「だけ」存在するはずの食べ物たちが「混ざり合っ」ている。経験的には分離しているはずのところがくっつきすぎているのである。

このβ項(両義的媒介項)は一つだけで登場することはなく、少なくとも二つ、できれば四つ、さらにはそれ以上に増えてもいいが、いずれにしても複数登場し、そしてくっついたり離れたり、過度に結合しようとしたり、過度に分離しようとしたりする。

上の神話では、季節や季節ごとの食べ物がごちゃごちゃに混ざり合ってしまっている、といった後に「太陽が遠すぎる」という話が出てくる。この遠すぎる太陽もβ項である。ただし、経験的に対立するものがくっつきすぎてしまっているパターンではなく、逆に離れすぎてしまっているパターンである。過度な分離である。

神話の冒頭、過度な結合と過度な分離が対立しつつセットになっている。太陽が「コヨーテ」のような神々が住む”地上世界”と過度に分離しているが故に、地上と太陽との間の秩序ある関係が成り立たず、地上の季節の変化がごちゃごちゃになってしまっていると語ることで、この過度な結合と過度な分離が一体になった出来事であることが強調されている。

*

近づいたり離れたりしながら、数を半分、半分にしていく

ここから神話は、太陽を地上世界に近づける、少しづつ近づけて、そして多すぎる太陽を減らして、太陽と地上が遠すぎず近すぎない適度な位置を定めようとする。「コヨーテは昇る太陽と彼らをへだてる距離を二〇回にわたって縮めた」そして、「二一回目は太陽が沈むときに攻撃することにした」というのである。

しかしこの太陽を攻撃して退治するという目論見は、簡単には成就しない。それもそのはずで、太陽退治は一歩間違えると、太陽を減らしすぎることになる。つまり太陽族が完全に滅亡してしまうことにもなる。それでは世界は真っ暗闇になってしまう。太陽たちを適度に減らしつつ、しかし完全にいなくなることがないようにしなければならない。あるか、ないか、いずれにせよ極端を避け付かず離れずの微振動を続けるのが野生の思考である。

* *

地上から天に立ち上る水界としての蒸風呂

この適度な分離と結合の共存関係を達成するために、神話はなかなか込み入った話をする。まず「水に棲む動物たち」は、地上のコヨーテたちに協力することを拒否する。水棲のものたちは、太陽たちとは戦わない。つまり、太陽たちを水に沈めるようなことはできないのである。そんなことをすれば太陽たちはみんな消えてしまうだろう。

そこでコヨーテたちは、地上における水界、地上にあって、天へと立ち上る蒸気というすがたの水界、すなわち「蒸風呂」を用意し、そこで太陽たちに水を浴びせて火を消すことにする。

しかし、地上に近づいてきた太陽たちもその仲間の月たちも、この罠、蒸風呂小屋にはなかなか入ろうとしない。「四」度、蒸風呂にはいることを躊躇う。この四度はおそらく四つの方角、つまり円を押し広げる、円に内接(外接)する正方形を描くことに値するだろう。

太陽たちは「蒸風呂小屋」に完全に入り込まず、適度な距離をとってその周囲をうろうろする、という関係を建立した。

そこからようやく、太陽たちの「半分」、100の天体たちのうちの50だけが、蒸風呂小屋に入り退治される。太陽たちは全滅することはなく、半分になったのである。

そしてさらにこの50のうち、半分の25だけが「食べられて」、完全に消滅するに至るが、残りの25は食べられず、放置され「悪臭を放つ」という存在感を見せる。そうしてまだ蒸風呂小屋に入っていない50の太陽たちは状況を察して、もう蒸風呂小屋に入ってくることはなくなった。

二極の間の距離を伸び縮みさせて、おとなしくなる位置におさめる

こうして天体のものたちと地上のものたちのあいだに「戦い」がつづくことになる。戦いというのは、あちらとこちら、二つの当事者たちが、分離することを目指して(勝ち負けをはっきりつけることを目指して)、そのために過度に接近し(もっとも接近するのが肉弾戦)、接近したところから分離に転じるという分離と結合の両極を分離したり結合したりするβ脈動の象徴になりやすい。

そして結局最後には、残された太陽と月たちは「おとなしく」することを地上のものたちに約束し、一年の長さを定め、つまり暦が早すぎるという状態を解消し、季節ごとの食べ物が混じり合うこともなくなった、というところで話が終わる。

経験的で感覚的な分別が、ここに成立したのである。

ちょうど下図における、緑色の線と赤色の線で示した軌跡を描く様に、一つにして二つ、二つにして一つ、二つにして四つ、四つにして二つ、といった様相を呈する神話的な登場人物たちが動き回る。その結果、青い線で示した円が、まるで押し広げられるように、姿を現す。この円の上に付かず離れずに対立しつつ対峙するものたちが、私たちの経験的で感覚的な世界のあれこれの存在者たちを、なにであって、なにでないか、分別できるようにする。

この神話の場合、この分別の確立を、はっきりと100が50に、50が25に、と、二分の一になり、四分の一になる、という数字でもって語っているところが興味深い。

飽和し充満した分節の始まり以前を「10」で象徴する

次に「M476c メノミニー 東の空の女たち」という神話をみてみよう。

この神話でも「10」という数字がポイントになる。

まず神話の冒頭、「空」に住む「女性」たちが「地上」に「降りて」きて、そして「男性」の心臓を食べる、というところに注目しよう。

天 / 地

男 / 女

食べる / 食べられる

この経験的で感覚的な二項対立を念頭に置いておこう。

一〇人の姉妹が母親とともに空に住んでいた。

姉妹は地上に降りてきて、男たちを誘惑し、その心臓を盗んで食べる習慣があった。

地上にひとりのインディアンの娘とその小さな弟が身寄りもなくふたりきりで住んでいた。娘は弟の世話をし、弟が思春期に達すると、人喰い女たちにさらわれないよう注意ぶかく隔離した。

それでも空の女たちは地上にやって来た。

彼女たちは九人の「囚われの愛人」の男たちを引き連れてきた。

この愛人たちは女たちに虐待されていたので、寒さに震え、飢えで死にかけていた。あるヴァージョン(M、Bloomfield 3, p. 459)では、若い主人公(地上に住む娘)は、自分の暖かい息を吹きかけて男たちを暖めてやる。

地上の姉弟の弟の方は、この空から降りてきた女たちのうちから自分の妻として一人の女性を選んだ。彼女は見た目は一番年老いているが、じつはもっとも若くもっとも美しい女であった。

この女はもっとも思いやりのある女でもあり、夫となった主人公に、姉たちが囚われの男たちから奪った心臓を隠している髪の毛の中の秘密の場所を教えた。彼はそれを手に入れ、もとの持ち主たちに返してやった。

*

それから、主人公(地上の姉弟の弟)とその妻(空の女たち十人姉妹のうちの一人)は一緒に逃げた。

空の女たちの姉た九人がはふたりを追いかける。

主人公は長姉の脚を折ることによって、 彼女たちをうまく引き離す。

それから主人公は姉たちの小屋に引き返し、囚われの愛人の男たち九人を解放する。じつはこの九人は、地上の姉弟の兄弟であった。そして主人公(地上の姉弟の弟)は、九人の兄弟たちを集めて、今度は彼らとともにその妻たち(空の女たちの九人組)を追いかける。

彼らは岩壁をよじ登る。

その下には以前の犠牲者たちの骨の山が見えた。

そして、 人喰い女たちの母親のところに到達する。

そこにはすでに九人の姉たちも来ていた。

老母は娘たちの髪の毛の中に男たちの心臓を探す。

しかしそこには、男たちの心臓はなかった。

主人公が心臓を取り返した時、代わりに雪のボールを入れておいた。

熱を加えられた雪のボールは溶けて、 空の女たちの炉を水浸しにしてしまう。

* *

老婆は、さまざまな病を口実に、娘婿となった主人公に「薬になるから」と言って怪物を探しに行かせる。

怪物たちは主人公を殺してしまうところだったが、主人公は逆に怪物たちをつぎつぎに殺す。

今度は主人公が、病気になったふりをして、姑を自分の守護霊のもとに行かせる。姑は守護霊たちに殺される。主人公は、じつはカミナリであると判明した九人兄弟に、妻たちと別れるよう忠告する。

兄弟は妻たちを東に追い払い、自分たちは西に住んだ (Bloomfield 3, p. 455-469, その他のヴァージョンとして、M、Bloomfield 3, p. 452-455, Hoffman, p. 165-171, ' Skinner-Satterlee, p. 305-311)°

「M476c メノミニー 東の空の女たち」より

空 →/← 地上

女性 →/← 男性

天/地のあいだが「食べる=食べられる」でひとつになる

空と地上、天/地は経験的にははっきりと分離しており、人間が空に住んだり、空から地上に自由自在に降りてきたり昇って行ったりできるものではない。しかしこの神話では、この天/地のあいだがいわば短絡されている。

しかも、この天/地の短絡の結果として生じる男/女の結合も、女性たちが男性の「心臓を食べて」しまうという、経験的にはなかなかない過度な結合になっている。食べるというのは神話にはよく出てくる述語的様相であるが、食べることにおいては食べる者と食べられる物とがひとつに結合する。それはすなわち、分離していたところを過度に結合することである。

この神話でも、経験的に分離しているはずのところが過度に結合して、どちらがどちらかわからないほどひとつになっている、という点で、冒頭の神話と同じように両義的媒介項(β)が動き回っていることがわかる。

*

ここから転じて、地上に住む姉弟と、天から降りてきた10人の女性とその「囚われの愛人」である9人の男とのあいだで、分離と結合の調和、つかずはなれずのΔ四項関係が正方形に分離しつつ結合するような、つなぎつつ引き離そうとする動きが展開する。

過度な結合を伸び縮みさせつつ、最終的な分離へ

まず地上の姉弟の姉の方が、空の女たちに連れてこられた「凍えた」男たちを「暖かい息を吹きかけて」温める。「息を吹きかける」ことで温める。絶妙に分離しながらの結合、天地の、男女の、分離しつつ結合するよいバランスが見て取れる。

また地上の姉弟の弟の方も、空の女たちのうちの一人と穏便に結婚する。この空の女は「一番年老いて見えるが、実はもっとも若くて美しい」という、老/若、美/醜の経験的対立のどちらなのか不可得な、対立二極を二即一一即二に圧縮した両義的なあり方をしている。これは図1でいうβ項である。

この天地の夫婦二人は協力して、9人の囚われの男たちから奪われた=分離された「心臓」を取り戻して、男たちに返す。心臓と心臓以外とに分離されて、地上から天上へと連れて行かれていた男たちは、つまり本来結合しているところが過度に分離し、本来分離しているところが過度に結合させられていた男たちは、これでようやく、経験的に結合しているところが結合し、経験的に分離しているところが分離している、という経験的感覚的には「本来の」分別に戻る。

そしてこの男たちは、実は地上の姉弟たちの兄弟だった(地上で一つに結合していた)ということがわかる。

*

空の女たちはどうなるかといえば、まず心臓を奪った夫婦を「追いかける」が、「脚を折られる(半分になる)ことで、「引き離され」る。結合しようとしたら分離する、という動きである。ここから転じて、今度は地上に戻った元・囚われの愛人たちの方が、天の「妻」たちを追いかけることになる。

追いかけるほうと追いかけられるほうが逆に入れ替わっている。

逃げる / 追いかける

追いつく / 引き離す

二項の間の距離の「伸び/縮み」。

この動き、述語的様相に注目しよう。

そして追いついた地上の男たちは、天の女たちの大将である「母親」のもとに辿り着き対決する。対決するといっても完全に退治して消してしまうというのではなくて、心臓の代わりに「雪玉」を握らせて、天の女たちの「炉」を水浸しにして、おそらく弱めてしまう、ということをする。

天上の火が、弱められたのである。

これは冒頭の神話の太陽の数を減らすということ、天/地の適度な分離と結合を達成する、ということに相当する。

ここでようやく、「空」が強すぎて「地上」が弱すぎる、という偏った状態が解消され、空と地上が対等に対立するようになる。

天/地のあいだの伸び縮み

この炉を水浸しにした後、地上の男たちと天の女たちはつかずはなれずの分離と結合の脈動を実演する。

まず、天上の義母は、もともと地上で姉と二人で暮らしていた婿に「薬取り」と称して怪物退治の遠出の旅に出される。

危うく戻ってきた婿は、今度は義母を騙し、地上の男たちの守護霊のもとに行かせ、退治させる。天の太陽たちの一人が減ったことになる。

小屋から離れて、危険な旅へ。よくできた「伸び縮み」である。

ここでおもしろいことに、もともと地上で姉と二人で暮らしていた弟は、実はその正体が「カミナリ」であると明かす。カミナリは経験的で感覚的な存在者の中にあって、鳥や雨と同様に、実際感覚的に天と地の中間にあって両極を直結する貴重なものである。カミナリは天/地の経験的間隔的区別に対する両義的媒介項(β項)なのである。

この天/地を分けつつつなぐ「カミナリ」の忠告により、地上の兄弟たち九人の男(もともと心臓を抜かれて天に囚われていたひとたち)は、天の妻たちと「別れ」ることになる。分離するのである。そして東/西に、男たちが西へ、女たちは東へと向かい、空間的にもはっきり真逆に分離する。

経験的で感覚的なΔ二項対立の分節が確立するのである。

* *

1が10個で

さて、この神話では10人の女と10人の男が分離したり結合したり分離したりという動きを見せるが(心臓を取られ=分離させられたり、無理に結婚させられたり、追いかけたり、逃げたり、別れたり…)、この神話の異文では、人数が「8人」や「4人」になることもあるという。

「五大湖の北でも南でも、分布域の周辺にあるヴァリアントでは独り者の兄弟の数が八人か四人になっている。 マニトバ州の北ではスワンピー・クリー族に四人兄弟の話がある。」

10だったり、8だったり、4だったり。

一体神話にとってはどの数が一番神聖なものであるのだろうか?と問うてみたくなるところであるが、どうやら「4」がひとつの基軸をなすらしいことが指摘される。

ダコタ族はとりわけ四という数字を好んだ。四つの方位、四つの時間の尺度、植物の四つの部位、動物界の四 つの階層、星辰の四つの階層、神々の四つのカテゴリー、人生の四つの時期、四つの基本道徳を区別していた。

四、四項関係は、二項対立関係を二つ組み合わせると必ず出てくる。

A / 非-A

|| ||

Β / 非-B

神話が、たがいに対立関係にある二つの「あいまいなもの」(両義的媒介項)の間の距離を縦に伸ばしたち縮めたり、横に伸ばしたり縮めたりする動きを通じて内接円・外接円を可能にする正方形(四角形)を形作ろうとするとき、最小構成で四角形の四つの角をなす四項が出てくる。

そういうわけで神話において、意味分節において、意味するものと意味されることとの関係を可能にするために「四」が出てくる。

ところで神話として表れる「野生の思考」は「経験的で感覚的な区別を概念の道具にする」わけであるが、人間が経験したり感覚したりするものごとには、四に限らず五だったり、三だったり、いろいろな数がある。そうした四より多かったり少なかったりする数にであったとき、野生の思考は実にうまい具合に、この五や三を四に変換してしまう。次の記述をみてみよう。

けれども、実生活で五個組や一〇個組に出会ったときには、五を四に、一〇を8=2×4にするすべもよく知っていた。彼らの説明によれば「人間は両手にそれぞれ四本の指、両足にそれぞれ四本の指を持ち、手の親指二本と足の親指二本で四本になる」(Walker, p. 159-161)。したがって、われわれが問題にしている諸神話の中心部の諸ヴ ァージョンの特徴となっている一〇個組が、周辺部の諸ヴァージョンで四個組、八個組に変わっても、べつに驚くにはあたらない。

これは何を言っているかというと、人間の場合、両手両足に合計で20本の指があるわけであるが、これを四肢ごとに分けて「5かける4イコール20」(5本のセットが四セット)と数えることもできるが、「手足の全”親指”の合計数4」と、「親指を除いた残り四本の指を四肢に分けた4×4=16本」と数えることで、「4かける5イコール20」(四のセットが五セット)と、「4」を論理の出発点に据えることもできるのである。

これはしばしばSNSなどで見かける、小学校の算数のテストで「4×5」と「5×4」、かけられる数とかける数を逆にしてバツになるのはおかしいのでは??といった話にも通じるものである。

数学的には4×5=5×4になるというのはそういう決まり、というか数は数として抽象的に、「何の数であるか」といっ具象的な話は脇に置いて、数字と数字の関係を操作できますよ、ということであるからして4×5=5×4としなければならない。

5の四セット、4の五セット

一方神話の論理は、あくまでも、感覚的で経験的な対立関係の組み合わせが問題になる。つまり数といっても、「何の」数であるか、つまり数の単位が問題になる。下記、図2と図3の様相のちがい(パターンの違い)ははっきりと区別しなければならない。

図2と図3、ぜんぜんちゃいますやろ?

しかも、このように区別しつつも、それでいてどちらでもよいのも神話である。神話は脈動している。図2、図3において「*」で示した項というのも、実は脈動する波紋状のパターンのうちの際立った極にすぎず、それ自体として独立した自性をもつ実体ではない。一が二に伸びたり、二が一に縮んだりを繰り返しているのである。

図2も図3も、どちらも同じ脈動のパターンが示す、異なる様相なのである。脈動する波紋状のパターンが、次々と異なった際立ちの様相を示すということについては、下に掲載した動画をご参考にどうぞ。

この動画は私が制作した(AIにお願いして作っていただいた)ものである。

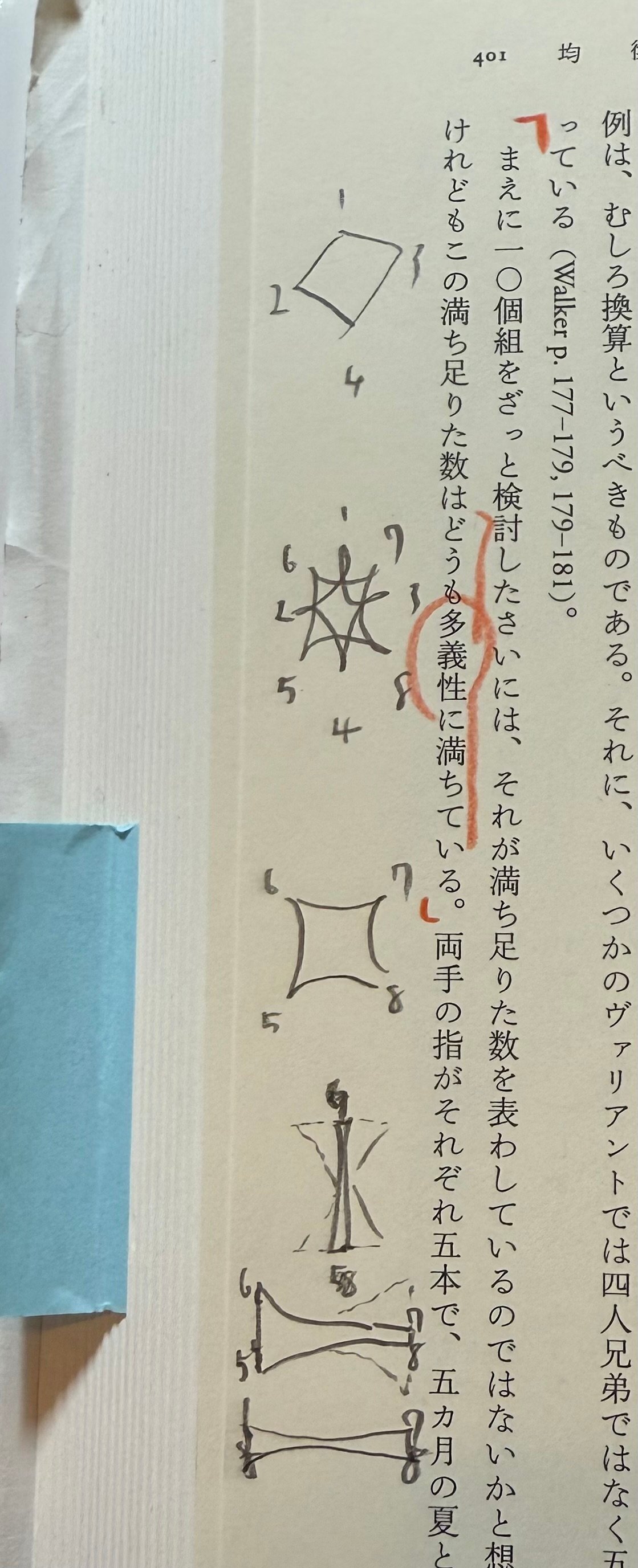

動画は雰囲気こそよいが論理がイマイチ不明瞭になる場合もあるので手書きのメモもご紹介しておく。

余白への書き込みは筆者

筆者が『神話論理3』の余白に書き込んだものである。「ひゃー!高価な本に落書きしおって!転売するとき価値が下がるではないか」と思われた方、安心してください。使用価値は交換価値に優るのであります。

さて、上の書き込みは何かといえば、おなじひとつの脈動から、2が際立ったり、4が際立ったり、3が見えたり、8が見えたりする。ここでレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

まえに一〇個組をざっと検討したさいには、それが満ち足りた数を表わしているのではないかと想定された。 けれどもこの満ち足りた数はどうも多義性に満ちている。

10なのか、5なのか、6なのか、8なのか、4なのか、それとも3なのか、2なのか…。これら可能な選択肢から、どれか一つを特別なもの、唯一の意味ある数、一義的な正解として選別する必要はない。

なぜならどの数に見えようとも、それは同じひとつの無分節の分節の脈動の、数ある多様なパターンのうちのひとつなのである。「どれか」ではなく「どれも」が動く。

例えばこの『螺旋の神秘』という本に以下の図が載っている。

八項関係と六項関係は、同じものの異なる見え方なのである。

分別済みの世界では、つまり数えられるあれとこれそれぞれが「一つづつ」である世界では、1+1=2であって、6=8ではない。私たちは普段は1+1=2の世界を生きているのであるが、実はこの分別”することができている”世界というものは、この6=8のような、1=2の伸び縮みし続ける脈動から波紋のようなものとして浮かび上がっているパターンなのである。

そして他でもない、人間の「心」とよばれることも、このようにして際立つ対立二曲(分別)の重ね合わせ方の多様なパターンなのである。空海の『秘密曼荼羅十住心論』などはまさにそのようなマンダラ状の波紋のいくつかのパターンとして「心」のあり方、その分別の癖のようなことを論じているのであるし、ユングのマンダラもおそらくおなじことに触れようとしている。

つづく

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!