記事一覧

マンダラが浮かぶ手前に現れる「八」を分けつつ結ぶ夢 -ユングによる夢分析、パウリの夢にあらわれるマンダラ状のパターン(パウリのマンダラ夢17〜25)

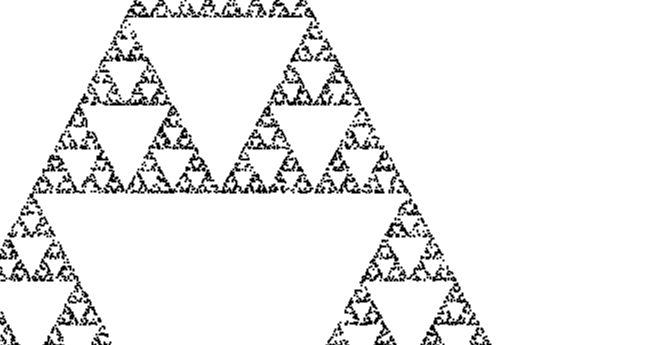

C.G.ユングの『心理学と錬金術1』に掲載されたユングによるパウリの夢の分析を、深層意味論の観点から再読する。 パウリというのは、かのノーベル賞物理学者のヴォルフガング・パウリである。精神の不調に苦しんだパウリは患者としてユングの分析を受けていたのである。その分析の過程でユングはパウリの夢から、心の深層の動きがマンダラ状のパターンを浮かび上がらせることを明らかにした。 のちにパウリはユングと共著で『自然現象と心の構造』という本も記している。この本で二人は「シンクロニシティ

鼠浄土/述語の極北としての分離と結合の分離と結合 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(80_『神話論理3 食卓作法の起源』-31,M460,461天体の諍い)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第80回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」を読みます。 これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。 これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。 はじめにこの一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものとして、いや、マンダラ状のパター

分離と結合のマンダラは2/3/6/4/8極に伸び縮みする -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(77_『神話論理3 食卓作法の起源』-28,M430b天体の妻たち)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第77回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」を読みます。 これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。 これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。 はじめにレヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものとして、いや、マンダラ状のパターンを波紋のように浮か

北米先住民の「岩戸隠れ」神話から、人類の心の深層の動きを如実に知る -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(75_『神話論理3 食卓作法の起源』-26,M454 天体の諍い)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第75回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第四部「お手本のような少女たち」の最後から、第五部「オオカミのようにがつがつと」の冒頭を読みます。 これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。 これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。 はじめにレヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものと