マンダラが浮かぶ手前に現れる「八」を分けつつ結ぶ夢 -ユングによる夢分析、パウリの夢にあらわれるマンダラ状のパターン(パウリのマンダラ夢17〜25)

C.G.ユングの『心理学と錬金術1』に掲載されたユングによるパウリの夢の分析を、深層意味論の観点から再読する。

パウリというのは、かのノーベル賞物理学者のヴォルフガング・パウリである。精神の不調に苦しんだパウリは患者としてユングの分析を受けていたのである。その分析の過程でユングはパウリの夢から、心の深層の動きがマンダラ状のパターンを浮かび上がらせることを明らかにした。

のちにパウリはユングと共著で『自然現象と心の構造』という本も記している。この本で二人は「シンクロニシティ(共時性、物理的因果関係では説明できない偶然の意味ある一致)」について正面から論じている。

今回は『心理学と錬金術1』の187ページに掲載された「マンダラ夢17」から取り上げてみよう。これまでの分析は下記の記事に掲載しているので参考にどうぞ。

◇ パウリの夢 1〜16

◇パウリの夢 17〜22

◇パウリのマンダラ夢1〜16

上記の前回の記事の最後に分析したマンダラ夢16では、正方形を描く様に行進しつつ「類人猿」(原初的な人間)を復活させようとする人々の様子を、夢見者がこの行列の端の方からみていた。

これに続くのがマンダラ夢17である。

精密に記録された夢の全文を引用しておこう。

曼荼羅に入る

マンダラ夢17

家が立ち並んでいるが、どの家の周りにも芝居に出てくるような道具立てが、つまり舞台装置や劃割が見られる。「バーナード・ショウ」という名前が眼に入る。作品は遠い未来のことを題材にしたものだということである。

ある劃割の上に英語とドイツ語でこう書かれている。

「これは万民のカトリック教会である。

これは主の教会である。

自分を主の道具だと感じている者は誰でも入ることができる。」

その下に、これよりも小さな文字で「この教会はイエスとパウロによって建立されしものなり」と印刷されている――恰もある会社がいかに古い創業であるかを誇らかに宣伝しているといった感じである。

私は私の友人に「来いよ、ひとつ中に入ってどんなものかとくと見てみようじゃないか」と言う。友人はそれに答えて「宗教的感情を持っているからといって、どうして大勢の人間が一堂に会さなくちゃならないのか、僕にはさっぱり判らない」と言う。そこで私は「そりゃあ君はプロテスタントだから、絶対に判りっこないだろうね」と応じる。

ある婦人がこの私の言に心からの同意を示す。

それから私は、教会の壁に檄文のごときものが貼られているのを見る。

それは次のような内容である。

ー

兵士諸君!

もし諸君が、主の御力の内にあると感じているならば、主に直接呼びかけるような真似はやめよ。言葉によって主に近づくことはできない。さらにわれわれは諸君に衷心より勧告する、主の属性について互いに議論をかわすようなことをしてはならない。それは無駄なことである。なんとなれば価値高くして重大なものは、言葉を以ってしては表現できないものだからである。

署名

法王・・・・(名前は読めない)

ーー

それから私たちは中へ入る。

内部は回教寺院に、特にハギア・ソフィア寺院に似ている。つまりベンチがなく、ために素晴しい空間の効果を発揮しているし、絵や彫像もなく、壁には装飾として格言を枠に入れたものがいくつか懸かっている。

格言の一つはこういう文句である。

「汝らに善行を施す者にへつらうなかれ」

前に私の言に賛意を表した婦人がわっとばかりに泣き崩れ、「そんな!それじゃあ、もう何もかもおしまいだわ!」と叫ぶ。私はそれに答えて、「この文句はまったく正しいと思いますがねえ」と言う。しかし婦人はもういない。

*

私は、前に一本の柱があって、その柱に視野をさえぎられるという恰好で立っているが、向きを変えてみると、大勢の人が私の前に集まっているのが眼に入る。

私はその人々の仲間には入っていず、一人で立っている。

しかし彼らの姿は非常にはっきりしていて顔まで見える。

全員が声を揃えて、「われら神の御力の内にあることを告白す。天国はわれらの内にあり」と言う。これは非常に厳粛な調子で、しかも三度繰返される。それからパイプオルガンの演奏が始まり、バッハの合唱を伴うフーガの一つが歌われる。しかし、本来の歌詞は歌われず、その上部分的にはコロラチューラと思しき声部だけで歌われることもある。それから、「他のものはみな紙にすぎぬ」(わが心を動かすことはない、という意味らしい)という言葉が繰返される。

合唱がやむと、この集まりのたのしき団居の段 (der gemütliche Teil)が始まるが、それはちょうど学生たちのパーティに見られるような雰囲気である。そこにいるのは朗らかで円満な人間たちばかりである。彼らは人垣の間をあちこち往き来して、互いに話しに興じたり挨拶をかわしたりする。それから葡萄酒と茶菓が配られ(葡萄酒はある聖公会神学校で作られたものである)、教会の繁栄を祝して乾杯し、教会員の増加に対する歓びを表現するためでもあるかのように、「今やカールもわれらの仲間に加わった」というリフレインのある流行歌が拡声器を通じて流される。

一人の司祭が私に次のように説明する。「これは些か枝葉末節に属するたのしみですが、この余興は教会によって公式に承認され許されているものなのです。われわれは幾分かアメリカ的やり方というやつに合わせなければならんのです。われわれのようにこういう大衆を相手にしなければならない場合には、これも巳むを得ません。しかしアメリカの教会とわれわれが根本的に違う点は、われわれが反禁欲主義的行き方に徹しているということです。」

ここで目が覚めるが、非常にほっとしたような気持になる。

まず冒頭、劇場のように看板を掲げた家々がたくさん並んでいるという。

夢見者たちはこの劇場の様な建物のうちのひとつの中に入り込む。

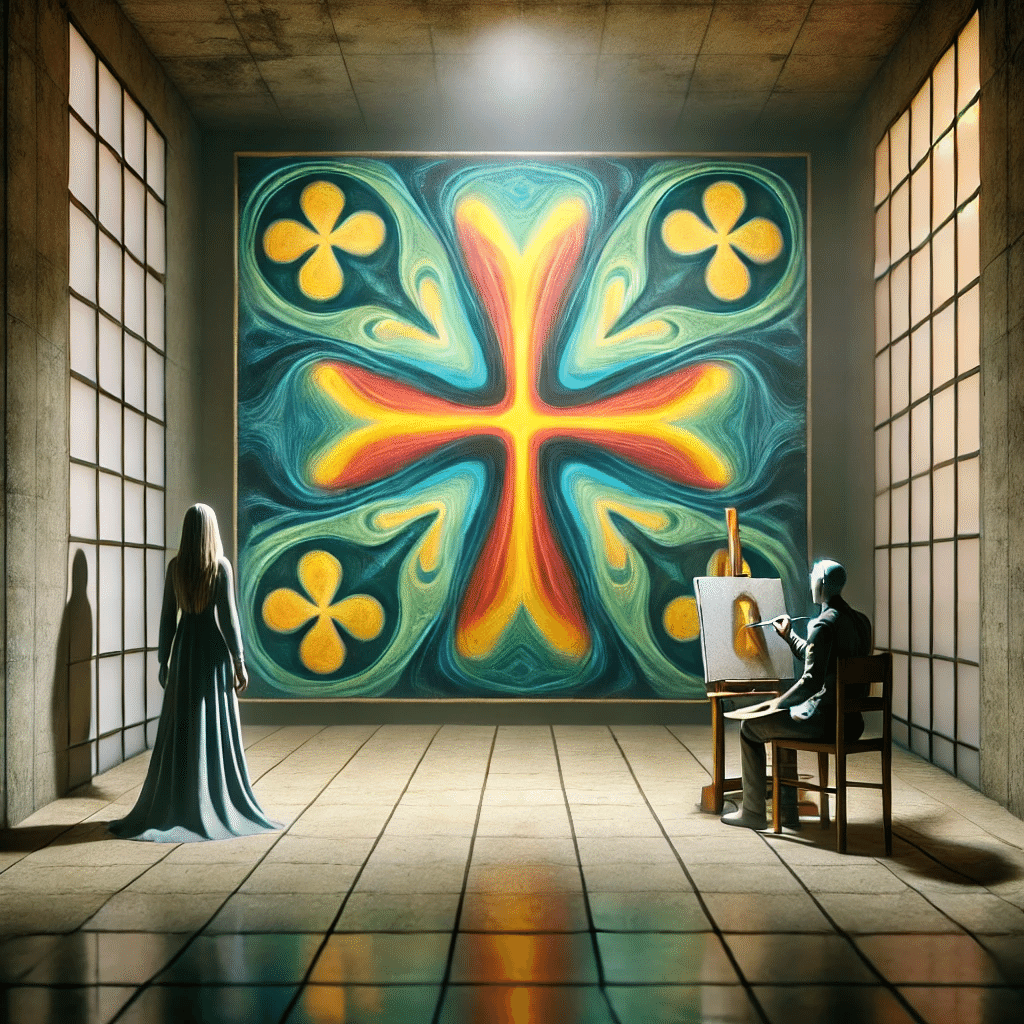

そしてこの劇場の様な建物の内部は「回教寺院」のような、神聖な雰囲気の円形や四角形を組み合わせた聖堂になっている。

つまり、この空間自体がマンダラである。

なお、この聖堂は「回教寺院」のような印象を与えるものであるが、しかし入り口にはキリスト教の教会である、それもとても古い由来をもつ教会である、といったことが表示されている。

このマンダラ空間には、この空間を重んじようというものであれば「誰でも入ることができる」ということになっているという。夢見者たちは歓迎されているのである。そして夢見者は友人とともに中に入ろうとする。そこにもう一人の女性もいる。この女性は夢見者の言うことに「同意」を示している点で、少なくとも敵対的な分離の関係にはない。

ここで登場人物に注目しよう。

まず夢見者、次にそのプロテスタントの友人、そして婦人である。

マンダラなので四人揃って欲しいところであるが、三人だけであるように見える。いや「壁の檄文」の主である「名前の読めない法王」も含めれば四人である。

この「法王」は、「言葉」に注意するよう、言葉に頼りすぎないよう、言葉の力を過信しすぎない様に繰り返し警告する者である。「重大なものは、言葉を以ってしては表現できない」と。さらに聖堂には格言「汝らに善行を施す者にへつらうなかれ」といったことが掲げられている。これについては夢見者は同意し、一緒にいる「女性」は拒否感を示す。夢見者と女性が逆方向に分離するという様相に注目しておこう。そしてこの女性の姿は目の前から見えなくなる。

そして夢見者は、たくさんの人々が集まっているところに自分も参加し、その隅の方に居ることに気づく。夢16の正方形を描く行進の場合とよく似ている。夢見者はこのたくさんの人々から仲間として認められ、歓迎されているようである。

細部まで詳細に記録された夢である。この夢のポイントは、夢見者が多くの人々とともに聖堂の中で一同に会しているということ、夢見者は人々から仲間として歓迎されているということ、つまりマンダラの中にポジションを占めているということである。

そしてさらに興味深いのは、このマンダラの中では、どうも「言葉」ということがおぼつかなくなっているらしいことである。言葉に頼りすぎない、言葉を間に受けない、言葉だけでなんとかしようとしない。

深層意味論の観点からすれば、マンダラ状に分離しつつ結合する二重の四項関係を結びつけるのは、その意味するところが不可得な言葉たち、その意味が真逆の二つの方向の間で振動する状態にある言葉たちである。

次の夢にもそうした言葉のあり方が示唆される。

述語性それ自体としてのWerden

次のマンダラ夢18も興味深い。

正方形の空間。そこで、動物たちを人間に変身させることを目的とする手の込んだ儀式が行われてい る。

互いに逆方向に向って違っている二匹の蛇をただちに始末しなければならない。

狐や犬などの動物たちがいる。人々はここでもまた真四角の形にぐるぐる歩いているが、四つの隅を通る度ごとに狐や犬などの動物たちにふくら脛を噛まれることを甘受しなくてはならない。

もし逃げれば、何もかも水泡に帰すのである。

*

ところで今度は前の動物たちよりも高貴な動物、すなわち牡牛、山羊が登場してくる。四匹の蛇それぞれ正方形の四隅に向って這って行く。

それから会衆が外へ出て行く。

犠牲を供する役目の十人の司祭が一匹の巨大な爬虫類を捧げ持って現れる。この爬虫類を、まだ定かな形を持っていない動物ないしは生物(Lebensmasse 〔生命の塊〕)の表面に触れさせる。

するとそれは人間の頭部に変ずるが、その姿形は神々しいばかりに輝いて (verklärt)見える。ある大きな声が「これはヴェールデン (Werden)の試みである」というのが聞こえる(ヴェールデンは動名詞で、生成、発生、変身、変容等を意味する)。

冒頭の正方形空間、四角形、四つの角を持つ空間に注目しよう。

これがマンダラ状の形である。

この四角形においては、「変身」「変容」「生成」「発生」(ドイツ語の動詞でいうWerden)が生じる。

この変身は、

人間 / 動物

この経験的感覚的に対立する二極の間で生じる。

人間/動物、蛇1/蛇2の四者のあいだに、はっきりと分離しながらも結合する、たがいに結合しながら(関係しながら)も分離に向かう様相がある。ここからこの夢は始まる。

これが次に、四つ角に「狐や犬」が居り、これが四角形を描く様に行進する人々に順番に噛み付く、という場面に切り替わる。人間たちが正方形の四つの角を通過する際に動物たちに「噛みつかれる」(過度に結合する)。

四極へと分離しつつある(広がりつつある)マンダラが、「噛み付く」という結合に向かう動きによって、マンダラの中心方向に向かって凝集する傾向を見せる。

ここから転じて、四極を構成する項たちが変容し始める。

蛇が四匹、「四隅」へと「這っていく」、つまりもともとは四隅にいなかったものが(つまりどこだかはっきりしない場所に溶けていたのだろう)はっきりと四極へと分離していく。ここで正方形が浮かび上がる。そこに「高貴な山羊、牝牛」という、おそらく二項がワンセットになった者と、「巨大な」、経験的感覚的分別のなかでは極端な存在である「一匹の爬虫類」、そして不定形な「何であるか」分別できない「生命の塊」、首から下から過度に分離された輝く頭部、という四つの感覚的経験的な対立関係においては何であるのか不可得な両義的媒介項(β項)が躍り出て、しかもこの両義的媒介項たちは、過度に接触したり分離したり、変容したりする。

この夢が面白いのは、対立関係を織りなす諸項たちの姿、それが「何であるのか」を言い当てられる名称の一貫性のようなことが、次々と様相を変えていき、最後は解けてしまいつつ、しかしゆるくゆらぎふるえつつ、「定かな形をもたない生命の塊」や「輝く頭部」のような様相(述語的様相)を呈する、ということである。

この夢について、ユングは次の様に書いている。

変身ないし変容が成就するには、「周回 circumambulatio」、すなわち創造的変容の場である中心への徹底的集中が不可欠である。そしてこの「周回」の際に動物に「噛まれる」わけであるが、これは無意識の動物的本能に対して、それと同一化することもそれから「逃げ出す」こともせずに身を曝さなくてはないということを意味している。

マンダラ状の対立関係の対立関係の対立関係たる八項の分離と結合の動きは、まず八項が中心の一点に凝集したような「徹底的集中」の様相を経る必要がある。この分離するはずのものたちが過度に結合しているという様相を、人類の「野生の思考」は、経験的感覚的に分離しているべき事柄の間の過度な結合としてビジュアル化する。それがこの場合では「噛まれて」「逃げ出すことができない」ということである。

ユングは夢において、無意識の心の活動が「感覚によって捉えられるこの世界」を超えて、心の活動、心の動き方のパターンそのものが見られることを指摘する。

無意識の根本原理は心の自律である。無意識の心に活動するもろもろの像が反映しているのは感覚によって捉えられるこの世界ではなく、無意識の心それ自体なのである。尤も無意識はその像にはっきりした輪郭を与えるために、感覚世界が提供する表象手段を利用しはする。しかしこのような感覚諸材料は像を結ぶための「動力因 causa efficiens」ではなく、自律的に選択され借用されるのであって、これによって世界の理性的秩序は常に、甚だ酷い損傷を蒙るのである。

夢のような無意識の心の活動において経験されるイメージは「感覚によって捉えられる」外界の分別された姿ではない。しかしながら、夢には、目覚めている時に経験されるあれこれの姿形をもったものたちが次から次へと登場する。しかしそれは無意識の動きをいわば「表象」する手段として借りだされているもので、感覚的に分別されるあれこれ事柄それ自体が、「動力因 causa efficiens」となって夢を作り上げているわけではない。

そうであるが故に、夢における分離と結合の分離と結合の脈動は、「頭だけ」で輝く人間であるとか、人間だか動物だかわからない「生命の塊」といった、「世界の理性的秩序」からすると時に不気味で謎めいた、何であるのかまったく不可得な事柄を、イメージさせ、感覚させることになる。

なお、ここでユングは、逆に無意識の分離と結合の分離と結合の脈動が、「感覚」によって分別された物事の秩序によって「破壊的作用」を受ける場合もあると書く。

ほんらいしなやかに分離したり結合したりしながら、対立関係の対立関係の対立関係を分けつつつなぎ、美しいマンダラを浮かび上がらせることができるはずの人間の心が、感覚的に分別された経験的存在者の重さによって歪められ、潰され、固められ、いびつになる。

しかし逆に感覚世界の方が無意識過程に破壊的作用を及ぼすこともある。それは感覚世界が無意識過程に「動力因」として侵入する場合である。 そういうわけで、理性も損傷を蒙らず、同時に無意識像の創造的活動も乱暴な介入によって無理矢理抑圧されることのないようにしようと思うならば、「結合しえざるものの結合」(図72参照)という背理を可能にするような、四方八方のあらゆるものに周到綿密に神経を配りながらじわじわと綜合統一を形づくっていく方法が必要なのである。そして実はだからこそ、この夢の中には錬金術とのいろいろな類似が見られるのである。

ユングによれば、マンダラ状に調和した分離しつつも結合し結合しつつも分離し、どこかの対立だけが過度に結合してしまったり、また過度に分離してしまったりすることのない、調和した人間の心の形を安定的に浮かび上がらせ続ける上で大切なことは、「理性も損傷を蒙らず、同時に無意識像の創造的活動も乱暴な介入によって無理矢理抑圧されることのないように」することである。理性も損傷を蒙らない。つまり目覚めた日常の感覚的言語的分別の安定性が砕かれてしまうこともなく、同時に、無意識の自在に脈動する何であるのか不可得な両義的媒介項たちが分離したり結合したり、リズミカルに振幅をえがくように動き回る余地を壊してしまうこともなく。

実は、表層の感覚的経験的な分別のシステムを安定的に維持しているのが、ほかでもない、表層に対する深層に隠れた、両義的媒介状たちのリズミカルな分離と結合の脈動なのである。この分離と結合の脈動が「四方八方のあらゆるものに周到綿密に神経を配りながらじわじわと綜合統一を形づくっていく」のである。

これをユングは「結合しえざるものの結合」とよぶ。

そして、この結合し得ざるものの結合を表現し、実演するのが、他ならぬ「錬金術」の思考であった、という。

結合しえざるものの結合

二項対立関係の両極が、過度に結合したかと思えば過度な分離へと転じ、過度に分離したかと思えばまた結合に転じる。この対立する二項間の距離を広げたり縮めたりする振幅を描く脈動から、その脈動の影のようなものとして、対立する項たちが付かず離れずに分離しつつ結びつく、ひとつの円周が浮かび上がってくる。

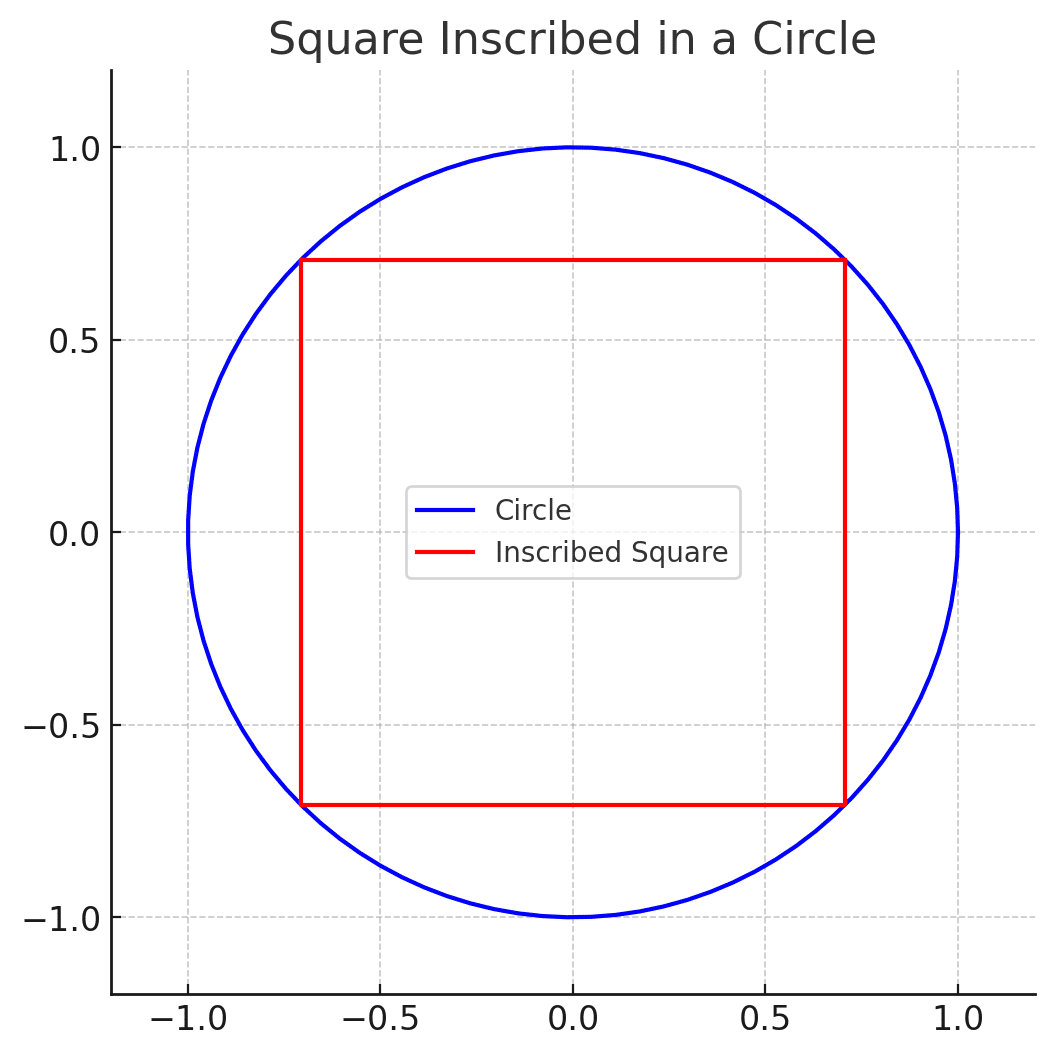

マンダラの円、正方形に内接、外接する円は、所与の枠組みのようなものではなくて、感覚的経験的に対立する二つの項が、近づいたり、離れたり、結合したり分離したりを繰り返すところから、その分離と結合の脈動の影として浮かび上がる。すなわち、感覚的経験的に対立する二項の間が伸び縮みする動きの中からたびたび出現する距離として、ある円の直径が収束してくる。

意識と無意識とはちょっとでも近接すると、触れ合うか触れ合わないかといううちに、もう対立するものが反撥しあい、離反する。夢のすぐ初めのところで、互いに逆の方向に這って行く二匹の蛇が始末されねばならないと言われているのはそのためである。これはつまり、意識と無意識との対立葛藤が決断を以ってただちに停止されるということを言っているのであって、こうして意識は勇を奮って「周回」を始め、緊張に堪える力を得る。

周回し円を描く動きは「緊張に堪える力」によって分離しすぎず、結合しすぎず、付かず離れずの直径を保つ。このことが過度な結合が至る所で生滅し分別の安定性を吹き飛ばしてしまうような無意識の恐慌を回避し、また過度な分離が固着する表層意識の硬直化を回避し、人間の精神を柔らかく保つことを可能にする。

これはしかし同時に、「周回」が描く魔圏によって無意識の外部への氾濫が防がれるということでもある。というのもこのような氾濫は精神病と同じ状態を意味するからである。[…]この夢はしかし、ただひとり卓越した知性にのみ可能な困難な作業――つまり背理において思惟するという作業――が成功したことを示している。蛇たちはもはや逃げようとはせず、秩序正しく四隅に位置することになる。「神々しい輝き」はすなわち照明であり、すなわち中心の意識化であるが、それが少なくとも夢の予示という形では達成せられたのである。

単一の円周上に等間隔に、対立関係の対立関係、四項関係が付かず離れずに調和して向かい合うことが、表層意識の分別、対立関係を安定的に反復して区切り出すことを可能にし、「無意識の外部への氾濫」を、過度な分離と過度な結合た至る所で高速で転換するような状況を「防ぐ」のである。ユングは書く「四匹の蛇の四隅への配置は無意識の秩序を示唆している」と(p.200)。無秩序な無意識ではなく、秩序ある、調和した、無意識。

そして意識は、その調和した無意識の中に浮かび上がるのである。

意識の底・無意識の上澄の神話論理

上の引用に続けて、ユングはマンダラ夢における男性性と女性性の対立について書く。

男性であるパウリの夢には、順番に女性たちが登場してくる。ある時は母親だったり、姉妹だったり、またある時は追いかけ回してくるような恐ろしい人物だったり、あるいは一緒にいる他の男性のいずれかの「連れ」のようだが誰の連れだかわからない見知らぬ人物だったりする女性たちである。

ユングは男性/女性の二項対立関係が、パウリひとりの話にとどまるものではなく、東洋西洋の伝統の差異を超えて、人類に普遍的に見られる対立のパターンであることを指摘する。

正方形の空間は東洋の象徴では坤(中国)および蓮華(インド)として、「ヨーニyoni〔女根〕」の性格、すなわち女性的性格を有している。男性の無意識も「アニマ」によって人格化されることから判るように、同じく女性的である。アニマはまた常にいわゆる劣等機能を代理しており、そのため道徳的に見て胡散臭い性格を有している場合が多い。いや、しばしばそのものずばり悪を表現している。アニマは原則として第四の人物である (マンダラ夢10、11、15参照)。それは恐ろしい暗い母胎(図1参照)、その在り方からいってそもそも両義的性質を有するところの母胎である。

男性の無意識に登場する女性性としての「アニマ」。

男性の夢においてアニマは「第四の人物」として、つまり男性の心がしばしばうまく折り合いをつけることができず、その働きを無視しようとする心の「第四の機能」を象徴する。

ユングは人間の意識の機能を「感覚」「思考」「感情」「直観」の四つに整理する。この四つの機能がバランスよく、つかづはなれずに連動すると、私たち人類の精神(心)は大いに安定した調和のとれた状態になる。そしてマンダラ状に、同一の円周上に等距離に並んで対峙する四人の人物たちは、この意識の四つの機能をそれぞれ象徴する。

「思考」:なにであるか/なにでないか、を分別

「感覚」:ある/ない、を分別

「感情」:好き/嫌い、を分別

「直感」:現れてくる/消えていく、を分別

しかし、私たちの心は、この四機能が常にうまい具合に補い合って調和しているわけではない。

むしろ、四機能のうちのどれか一つだけの分別(分化)が過度に進むことがある。例えばあらゆる経験について、「それがなにであるか/なにでないか(なにであるべきで、なにであるべきでないか)」といった「思考」の分別ばかりが強力に常に意識の表面を覆い尽くし、逆に「感情」における好き嫌いの分別や、「感覚」におけるあるかないか(どうあるか)の分別が等閑視されたり、無視されたりする場合がある。こうして意識の四機能のうち、ある人において、特に無視された、意識の表層から追い払われた機能を、ユングは「劣等機能」と呼んでいるのである。

例えば、ある男性の場合に、「思考」の分別ばかりが意識の表層を覆い尽くし、逆に「感情」の分別は無視され、まるで好き嫌いの分別など存在しないかのようにあしらわれたとき、この「感情」が、「アニマ」の姿で、女性の姿で、この男性の夢に現れ、彼を追いかけ回したり、詰ったり、不安にさせたりする場合がある。

ここで注意をしておきたいが、これは間違っても「女性は感情的であり、男性は合理的である」といった話ではない。そうではなくて、意識の表層で圧倒的に前面化している機能と、意識の底に沈められて浮かび上がることができなくなってしまった機能との鋭く対立しつつも、しかし必ずお互いに補い合わなければならない関係を象徴的に表現する上で、経験的で感覚的にいつも決まって鋭く対立することになりながらも補い合うことが要請される関係としての男女関係が、ちょうどよい喩えとして援用されているということである。ユングは男性と女性の分離と結合について「男性と女性とはなるほど結合しはするが、しかし両者はもともと、活気づくと気狂い染みた敵対にまで悪化してしまうような一致し難き対立を表示している」と書いている。

いずれにしても古代中国の哲学はそういうところに、つまり「陰」「陰陽説の陰」に、女性的なものの在所を定めたのである。男性と女性とはなるほど結合しはするが、しかし両者はもともと、活気づくと気狂い染みた敵対にまで悪化してしまうような一致し難き対立を表示しているのである。それゆえ男性―女性というこの根元的対立対は、凡そ考えつく限りの、凡そ生じうる限りのあらゆる対立を象徴する。たとえば温ー冷、明一暗、南 北、乾一湿、善悪などの対立、そしてまた意識―無意識の対立を象徴している。

そうであるが故に、男性女性の二項対立関係は、「凡そ考えつく限りの、凡そ生じうる限りのあらゆる対立を象徴する」ことができるのである。すなわち、温/冷の対立、明/暗の対立、南/北の対立、乾/湿の対立、善/悪の対立のようなことも男/女の分離と結合に重ね合わせて意味づけることができるし、意識の表面化した機能と、無意識に沈められてしまった機能との「対立」をも男女の分離と結合の緊張関係でもって象徴することができる。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』の冒頭で書いているように、人間の心は、感覚的で経験的な二項対立を「概念の道具」にするのである。この点についてもユングの書いているところを読んでみよう。

機能心理学〔コングの四機能に関する論〕にあっては、先ず分化機能とその補助機能との二機能が意識的、つまり男性的であり、夢の中ではたとえば父と息子によって代理される。これは二つの無意識機能 [劣等機能とその補助機能]が母と娘とによって代 理されるのと対照をなしている。

意識の四つの機能のうち、(1)もっとも分化が進んだ機能、その分節能力、分別が意識の表層を常に領土化する機能と、その(2)機能を補助する役割を果たす機能とが、しばしば「男性的」な姿で、例えば「父と息子」の付かず離れず、二即一にして一即二の関係によって象徴される。たとえばある人においては「思考」と「感覚」が、「父」と「息子」によって象徴されたりする。

そしてこの場合、残された「感情」と「直感」とが、父に対する母と息子に対する娘とに傘なねあわされて、娘と母によって象徴されたりする。

ここでユングは興味深いことを書く

ところで二つの補助機能間の対立はいつの場合でも、分化機能と劣等機能との対立ほどには大きくないので、第三の機能、つまり無意識的補助機能[劣等機能の補助機能]も意識領域に引き上げられて、それによって男性的なものになる場合がありうる。しかしそういう場合には第三の機能は、劣等機能 との混成部分の某かを諸共に引き摺ってくることが多く、それによって無意識と意識との一種の仲介の役目を果たすことになる。

二つの補助機能間の関係は、「分化機能と劣等機能との対立ほどには大きくない」というのである。つまり、例えば分化が進んだ機能が「思考」で、劣等機能が「感情」であるとして、この思考と感情の対立ほど、残された「感覚」と「直感」の対立は鋭くない、ということである。こうなると劣等機能の補助の役割を果たしていた「直感」もまた、無意識に沈み込まずに意識の表層でその働く様をあらわにし、「男性」の姿をとる場合があるという(例えば執事”尖髭の男”や、夢見者の友人の男性、あるいは男性医師、といった姿になることがある)。そしてこの意識の表層に浮かび上がってきた劣等機能の補助機能は、無意識に隠されたままの劣等機能の一部を「引きずり」だしてくる場合があり、この点でこの劣等機能の補助機能が意識化された姿こそが、「無意識と意識との一種の仲介の役目を果たす」場合があるという。

意識の表層でもっとも強力に分別を働かせる機能と、それを補助する第二の機能。そこに加えて、第三の心の機能による分別が意識の表層において自覚されるようになったとき、あと一歩で、第四の機能、しばしば「アニマ」によって象徴される第四の機能も、いよいよその姿を意識の表層に示しはじめる可能性が高くなる。

とてもおもしろい話である。

ユングは、第四の機能の浮上について次の様に書く。

「第四の機能は無意識と完全に混り合っており、意識化される場合には全無意識を引き摺ってくる。この時無意識との対決、そして対立を綜合へと導く努力が始まる。しかしその前に先ずあの激しい葛藤の洗礼を受けなくてはならない。つまり、不合理極まりない馬鹿げた迷信を呑み下さなくてはならないことをはっきり知らされた時に、理性的な人間の誰もが必ず陥るであろうあの葛藤である。」

意識の表層にその姿を表す「第四の機能」を、「理性的な」人間、思考の分別や感覚の分別に凝り固まった人間の心は、葛藤をもって迎えることになる。

さて、次の夢である。

マンダラ夢 19

二つの民族の間の激烈な戦争。

対立する二極の間の「戦争」。

戦争は対立二極が分離する(一方が他方の前から消えること)ことを目標にしつつ過度に接触・結合する、というアンビバレントな事態である。これも「結合しえざるものの結合」のひとつのあり方といえよう。

マンダラ夢20 夢

穴の中に二人の少年がいる。

第三の少年が転がり落ちてくるが、それは管のようなものを通って落ちてきたという感じである。

元々いる二人の「少年」が、この夢見者の場合は意識の「分化機能とその補助機能」であろう。そして「第三の少年」が「無意識的補助機能[劣等機能の補助機能]」を象徴するということになろう。この三人が同じ「穴の中」に揃う。この穴の中は「管」のようなものを通じて穴の外部と区別されている。つまりこの穴の中も、外部から画された、区切られた、おそらくマンダラ状の配置をひろげつつある領域なのである。

そして次の夢である。

マンダラ夢21 夢

中に沢山の小さな球の入っている大きな透明の球。

その球の天辺から緑色の植物が一本生え出ている。

透明な球体のなかに、いくつもの小さな球体が入っている。

一つ前の夢の戦争のような「結合し得ぬものの結合」の激しさは無くなっているように思える。静かに調和しているという印象を与える。

そしてその急から「植物」が「一本」生えている。

不定形にゆらぎつつあるところ(透明な球たち、泡?)から、他ではない何かとして分別できる「一本」の何かが形を現し始めている。無意識の、意識の深層から、しっかりとそこに根差しつつ、意識の表層において「何かである」と分別される何かが生じてきている。無意識と調和した意識のはじまりというかんじである。

さて、次の夢は大変なものである。

三階あるいは四階、七階あるいは八階

次の夢22では、「8」という数に注目してみよう。

アメリカのホテル。夢見者はエレベーターで三階あるいは四階まで昇る。そこで夢見者は他の沢山の人たちと一緒に待っていなくてはならない。

友人(特定の人物)が一人居て、夢見者に向って言う、君は件の見知らぬ、謎の(dunkel[暗い]) 女をこんなに永く下に待たせておくべきではなかった、だって僕はあの女の世話を君に一任したんだからね、と。

友人は夢見者に、封のされていない伝言メモを手渡す。

そこにはこう書いてある、「一緒に行かなかったり逃げたりしていては救済は訪れない。しかしそれはまた、 唯々諾々と流れに身をまかせていても訪れない。救済は、一つの祈願に全神経を集中する全き帰依によってのみ訪れる」。

*

欄外には、八幅の車輪(Rad)、ないしは花輪と思しき図が描かれている。

すると一人のエレベーター・ボーイがやって来て、夢見者の部屋は八階であることを告げる。夢見者はエレベーターで七階あるいは八階まで昇る。

そこには見知らぬ赤毛の男が一人立っており、夢見者に向って親しげに挨拶 する。

**

ここで場面が一変する。スイスで革命が起り、ある軍国主義政党が「左翼を絶滅する」 ためのプロパガンダを行っているところだと いう。左翼はそれでなくても弱体ではないかという異議に対して、それだからこそ絶滅するの だという答が返される。すると旧式の軍服 (Uniform)に身をかためた兵士たちが現れるが、彼らはみな例の赤毛の男にそっくりである。彼らは込矢で銃に装填し、円を描いて整列し、円の中心部に向けて銃を構える。しかし結局は撃たずに、どこかへ向けて行進して行く気配である。非常に恐くなって目を覚ます。

四が八へ。

そして八から円へ。

回転する円へ。

そして円周上での分離と結合を両極とするダイナミックな振動へ。

「先行する夢で暗示された全体性の再構築への傾向は、この夢では再び、他方向をとろうとする意識の壁に突当る」とユングは書く。

エレベータの上昇は、意識下のものが意識の表層へと「昇ってくる」ことを象徴する。このエレベータは「四」を目指すが、しかし、「四」に到達したのか、まだ「三」なのか、よくわからないことになる。この曖昧さが夢にとっては重要である。「しかし四機能はいわばタブーであるからはっきり四階までというわけではなく、ほぼその辺まで、つまり三階から四階まで昇るのである」ということになる(p.208)。

ここでなぜ、うまく四階に到着できないかといえば、ともに昇ってくるべき女性をまだ下に残したままだからである。意識の四つの機能のうち、表層のもっとも分別がよく効く機能からは、その働きを無視されるような「劣等機能」が、この場合の第四のもの、夢見者に対するアニマとしての「女性」である。この女性が一緒に意識の表層に登ってこない限りは「四」の調和は実現しない。夢見者はこのことを「友人(特定の人物)の一人」に、つまりおそらく第二の機能、表層で最も分別を効かせている機能の補助機能から教えられる。一緒に行かないというのではダメ、逃げてはダメ、唯々諾々と流れに任せていてもダメ、神経を集中しての祈願、帰依が必要である、と。

夢見者がこのこと、劣等機能とともに上昇しなければならないということに気づいたところで、エレベータで「8階」を目指すべきことを夢見者は知る。

しかし、彼が到着したのは8階ではなく、おそらく7階らしい。

まだ8に到達せず、少しずれている。

そしてそこには、夢見者に対して親しげに挨拶をする「見知らぬ赤毛の男」いる。これはおそらく「劣等機能の補助機能」、第三の機能であろう。

ここで突然場面が変わる。

軍国主義者と左派との内戦である。さきほども「戦争」の夢が出てきたが、それと同じ、激しい分離と結合の振動である。

そして興味深いのは、先ほどのエレベータを降りたところにいた「赤毛の男」は、軍服のようなものを着ている軍国主義者と思われる人々の仲間らしいということである。劣等機能の補助機能たちが、暴力を手にしつつ「円を描いて整列」して、マンダラ状の調和を描こうと試みる。彼らは銃を構えるが、しかし、発射することなく、円陣を解いて更新していく。

銃弾を発射し的に当てることは、分離しながらの結合であるが、この夢では、結局銃は発砲されない。

*

いまこの夢では、第四の劣等機能が意識の深層に置いて行かれたままになっている。これを意識の表層に連れてこなければならない。その時に鍵を握るのが劣等機能の補助機能「見知らぬ赤毛の男」たちであり、彼らは円陣を描いて、マンダラ状のパターンを生成させようと頑張っているが、それは夢見者=表層の自我にとっては非常に恐ろしげな、暴力を伴う事件であるように感じられる。

まだ誰も考えたこともない八柱目の神

この夢について、ユングも「8」という数字に注目している。

第四機能の問題は少なくとも大体のところでは意識に受けとめられたと見ざるをえないだろう。とい うのも夢見者が行き着いたのは七階か八階辺、つまり七階と八階との間であって、これによって第四機能はもはや四分の一のものとしてではなくほぼ八分の一のものとして表されており、その占める割合が半減しているからである。

第四機能が四分の一のものではなく、八分の一のものになっている。

第四機能が心の全体性において占める割合が「四分の一」から「八分の一」に「半減」している。

もともと意識の表層の自我は、第四機能から逃げ回ったり、第四機能を疎遠なものと感じたり、第四機能から分離しようとしていた。

それがここにいたり意識は第四機能を自分の仲間として、「連れ」として、別のフロアに分離してしまった場合、やってくるのを待つべき同伴者として、みとめているのである。そしてこの瞬間、第四機能は「四分の一」のものではなく「八分の一」になる。

ここでユングは『ファウスト』の「カベイロイの神々」に関するくだりに、このパウリの夢と同じことが書かれていると指摘する。

三人の神をお連れしました。

四人目の方は来ようとなさいません。

その神は、自分こそ本当の神で、

他の三神に代って裁量すると仰せられます。

神々は「四」であるが、そのうち「三」だけが、目の前に現れている=意識できるようになっている。しかし重要なのは残りの一柱、第四の神である。第四の神こそが「本当の神」であって、他の三柱の神に代わって裁量する権限を持つ、という。この第四の神とあとの三柱の神々との関係は、ユングのいう「第四機能」と他の三つの心的機能との関係とそっくり瓜二つである。

そして続けて八である。

この三人プラス一人の四人の神だけでなく、あと三人、神々がいるという。

ネレイデスとトリトンたち

神は本来七柱なのです。

セイレネス

それではあとのお三方は。

ネレイデスとトリトンたち

それがわかりません。

オリュンポスへ往って尋ねてみることです。

あすこには、ひょっとすると、

まだ誰も考えたこともない八柱目の神もいらっしゃるかもしれない。

私たちによくして下さろうとなさっていらっしゃいますが、

まだすっかりとは出来上がっていらっしゃらないのです。

これら類いのない神々は、

いつも成長なさりつつあるので、

得難いものをお求めになって、

憧れ飢え苦しんでおられるのです。

目の前に現れた三柱と、まだ来ていないが存在することは確かである第四の神、そしてどこにいるのか未だ不明なさらにもう三柱、合計で七柱の神がいるという。「神は本来七柱なのです」と。

しかし、ただちに「まだ誰も考えたこともない八柱目の神もいらっしゃるかも」とくる。

3:目の前に見えている

1:来ないが居る。

3:どこにいるかわからない。

1:まだ考えたこともない八柱目

なんと見事な八項関係ではないか。

しかもこの八項関係は「まだすっかりとは出来上がっていない」のである。神々は「いつも成長なさりつつある」ともいう。つまり完成し終わった静的な相で存在するのではなくあくまでも生成の相に、動的にある、いや、いる。

そしてその生成・成長のプロセスは、得難いものに憧れて飢え苦しむ道であるという。仏教で言えば一切衆生を覚らせんとする大悲心という感じである。脈動する振動パターンから八つの極をもつ関係が描き出されてくる。この時の八つの極の一つが意識であり、「私」であり、自我であり、自覚的意識に前景化した主要な心的機能である。この一極は、自分がこの八項を分けつつ繋ぐように切り結ぶ脈動の影のようなものであることをすっかり忘れて、そして自分の他にあと「七」が居ることをすっかり忘れて、孤立無縁のような感じで一人でポツンと怯え、恐れ、叫んでいる。そこへ「あと七、全部で八」を教え、この八がバラバラになるでもなく、一点に収縮してしまうでもない共鳴状態を保つこと教えるのが、仏教でいえば「如来の大悲心」、八項関係の図式で言えば、β四項を分離しつつ結合する脈動であり、神話であり、夢である。

*

過度に分離され疎遠になっていた「第四機能」と、表層意識の自我との関係を調停し心の全体性を立ち上げるには、自我と第四機能、およびそれぞれの補助機能の四つが揃い、円周を90度づつ四分割するような位置に収まればいい(円に内接する(外接する)正方形)。

この調停の作業は、出来合いの=所与の四機能が散開しているものを、呼び出し、呼び集め、整列させることによって実現されるように思える。

しかし、自我以外の三者は、呼べば来るような親切なものではない。

あるいはそもそも、確かにいるのかどうかさえ、定かではない。先ほどのファウストの引用にあるように「呼んでも来ない」「どこにいるかわからない」「いるかいないかもわからない」のである。

そうなると、まだいないところから、”いるようにする”過程を経る必要さえあるかもしれない。

この円周上に内接する正方形の四つの頂点を、正方形に分離しつつもバラバラにならないように結合しておくために、四つの媒介項が必要になるのである。

Δ ー 媒介項β ー Δ

| |

媒介項β 媒介項β

| |

Δ ー 媒介項β ー Δ

表層意識の自我を、今仮に、この図の左上のΔと置こう。

これに対して「第四機能」は図の右下のΔの位置に来ることになる。

ところで、この四つのΔたちは、まるでこの世には自分一人しか存在しないかのように勝手に動き回ってしまうので、正方形を描くように整列させるためには、ΔとΔの関係を「媒介する」(分離しつつ結合し、付かず離れずの距離を保つ働きをする)項が必要になる。

そういうわけであるから、三柱の神がいて(自我Δとその補助機能Δ、さらに第四機能の補助機能Δ)、しかし残り一柱(第四機能Δ)が来ない時、つまり三極しかなく、正方形が描けない時に、ここから転じて正方形を描くためには、さらに媒介者となる四柱の神(β)も必要になるのである。

ただし、この媒介者となる四柱の神、媒介項βは、夢や神話が用いるような経験的で感覚的な存在者のビジョン(「見知らぬ女性」とか「髭の男」とか「父」とか「猿」とか)によって象徴することができない、いや、できなくはないが、非常に難しい。

特に夢においては、この媒介項は、一定の姿を保って「主語」の位置を占めることができるような人物や動物や物として出現するというよりも、どちらかとえいば「述語」、つまり、人物や動物や物の”動き方”や”欲望(分離したところを結合しようとする)”や”憎悪(結合しすぎたところを分離しようとする)”といった相で表現されるらしい。

「見知らぬ女性」が「自我」を”追いかけ”、「自我」は”逃げる”。

この「見知らぬ女性」や「自我」は、上の図でいえばΔ、言語化した場合主語の位置に立つことができるものであるが、このΔ項の間の関係を分けつつ繋ぐ、つまり過度に結合するでもなく、過度に分離するでもないように調停する=媒介する”動き”βは「追いかける」とか「逃げる」といったことで表現されている。

「どこにいるかわからない」第五、第六、第七番目の神

「まだ考えたこともない」第八番目の神

この神々は述語の相、「追いかけること」「逃げること」のようなことしてのみ”存在する”のであって、「父親」とか「見知らぬ女性」といった主語的な様相を呈するものではない。だからそれは感覚的経験的には、この人です、あの人です、などと指差すことはできないし、名指しすることもできない、「どこにいるかわからない」捉えようのない不可得な事柄ということになる。

*

この述語の相を、ユングは錬金術の哲学を手がかりに「上昇」「下降」「回転」「変容」といった言葉でイメージしようとしている。

マンダラ夢 23 夢

正方形の空間。

夢見者の向い側に見知らぬ女が坐っている。

夢見者は彼女の肖像を描くように頼まれているのである。

しかし夢見者が描いているのは顔ではない。それは三葉のクローバのようでもあるし、四つの異なる色、赤、黄、緑、青で描かれた歪んだ十字架のようでもある。

一つ前の夢では、一緒にエレベータに乗るべきであった女性を階下に残してしまっていたが、この夢では、夢見者は女性と静止して向かい合い、対峙している。しかも肖像画を描くということで、夢見者はこの女性をしっかりと見据え、凝視している。視線、視覚、眼による分離の結合である。

この視線で見据えて肖像画を描くことから、歪んだ十字架、三の様な四という、四なのか三なのか、どちらか不可得な、「四?」という感じの四が分かれ出てくる。その形状は三でもあり四でもあり。しかし色ははっきりと四色に分かれている。

ここに至り夢見者は、はっきりと安定した、調和のとれたマンダラを見始めているといえそうである。

次の夢ではこのマンダラ状の構造の「結晶」がはっきりと安定した形態を示す。

マンダラ夢24 夢

二人の人物が結晶体(Kristalle)について、特にあるダイアモンドについて話し合っている。

次の夢ではこの結晶構造のようなものが、よりはっきりと「左右対称構造」であることがクリアーに見えてくる。

マンダラ夢25 夢

一つの中心点を構成し、この点がちょうど鏡のように他方を反映するという工合に、つまりこの点を中心として、左右対称構造の像を形づくらなければならない。

はっきりとした中心点をもつ左右対称の像が広がる。

次の夢では、この中心をもつ左右対称の構造が回転「循環」という動き=述語的様相をみせはじめる。そのような動き、心の、精神の深みの動きとは、レヴィ=ストロース氏が野生の思考の神話の論理として捉えようとしたこととほぼ同じことであろう。

神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。このΔ1〜Δ4というのは例えば天/地、生/死、人間/動物、男/女、上/下、明/暗、寒/暖といった経験的感覚的に端的に存在すると感じられる物事である。

神話は、こうした経験的な諸々の存在者の「起源」を語ろうとする。つまりこれら諸々のΔがもともと「ない」ところから「ある」ように「なる」経緯を言語でもって語ろうとする。ここで神話はある/ない、有/無の分別の始まりを問うという、きわめて高度な哲学の問いをひっぱりだしてくるのである。

そのためにまず図1に示したβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。

ここでβは神話では例えば、火を使うことを知らず鶏のように土を啄んでいる人間であるとか、服を着て弓矢をもって二本足で歩くジャガーとか、ヤマアラシに変身して人間の女性を誘惑する月とか、下半身を上半身と分離して上半身だけで川に飛び込み流れる血の匂いで魚を誘き寄せて捕らえる人間、といった姿をしている。そのようなものたちは、確かに経験的感覚的には「存在しない」が、神話は、何かが存在する/存在しないを分別できるようになる手前の「/」の動きを捉えて、これを安定化させることを目論んでいる。そうであるからして、人間/動物、獲物/狩猟者、といった経験的に鋭く対立するはずの二極が、ひとつに重なり合ってどちらがどちらかわからないような状態をあえて語り出す。こういう経験的に対立する両極の間で激しく行ったり来たりするような振幅を描く動きをみせるものや、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもないようなあり方をするものを両義的媒介項(図1ではΔに対するβ)という。

お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの両義的媒介項・β項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。

ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。

ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。

私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を新たに再生し続ける動きが決して止まることなく動いている。

つづく

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!