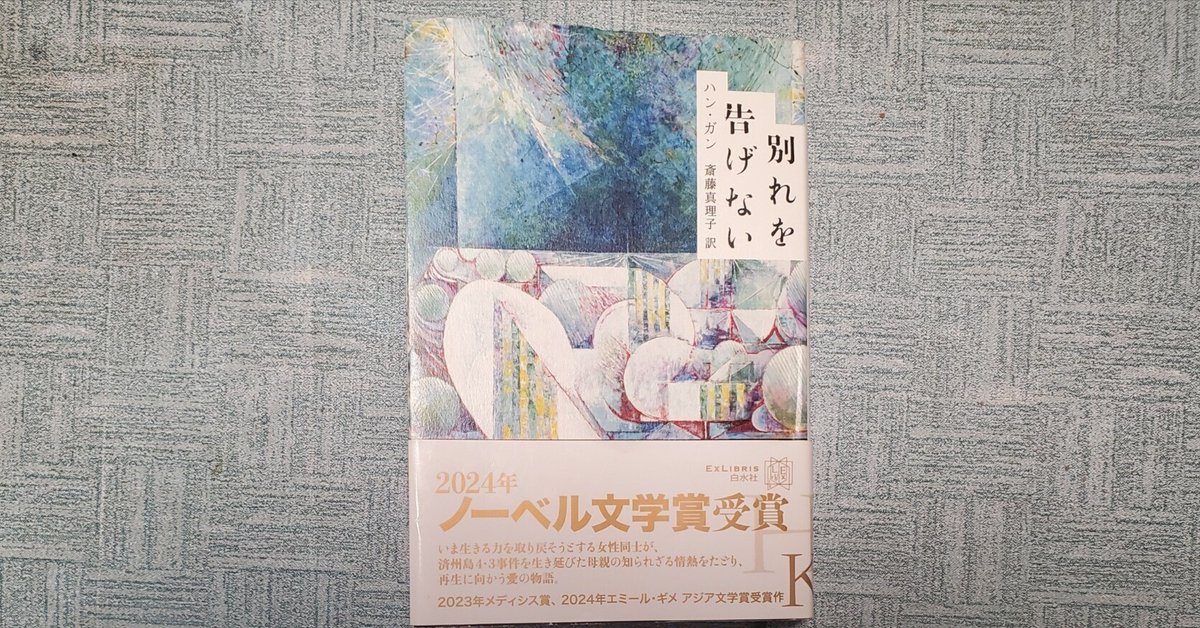

『別れを告げない』 ハン・ガン (著), 斎藤真理子 (翻訳) ハン・ガン代表作四作読み継いで、見えてきたこと、まとめてみた。 あと、済州島や、「四・三事件」について、これまで何にも知らなかったので、大きな衝撃を受けつつ読みました。

『別れを告げない』 2024/3/29

ハン・ガン (著), 斎藤真理子 (翻訳)

Amazon内容紹介

国際ブッカー賞受賞作家、待望の最新長篇

韓国で発売後1か月で10万部突破のベストセラー!

韓国人として初のメディシス賞受賞作

作家のキョンハは、虐殺に関する小説を執筆中に、何かを暗示するような悪夢を見るようになる。ドキュメンタリー映画作家だった友人のインソンに相談し、短編映画の制作を約束した。

済州島出身のインソンは10代の頃、毎晩悪夢にうなされる母の姿に憎しみを募らせたが、済州島4・3事件を生き延びた事実を母から聞き、憎しみは消えていった。後にインソンは島を出て働くが、認知症が進む母の介護のため島に戻り、看病の末に看取った。キョンハと映画制作の約束をしたのは葬儀の時だ。それから4年が過ぎても制作は進まず、私生活では家族や職を失い、遺書も書いていたキョンハのもとへ、インソンから「すぐ来て」とメールが届く。病院で激痛に耐えて治療を受けていたインソンはキョンハに、済州島の家に行って鳥を助けてと頼む。大雪の中、辿りついた家に幻のように現れたインソン。キョンハは彼女が4年間ここで何をしていたかを知る。インソンの母が命ある限り追い求めた真実への情熱も……

いま生きる力を取り戻そうとする女性同士が、歴史に埋もれた人々の激烈な記憶と痛みを受け止め、未来へつなぐ再生の物語。フランスのメディシス賞、エミール・ギメ アジア文学賞受賞作。

ここから僕の感想

ハン・ガンの小説を四作『菜食主義者』『すべての、白いものたちの』『少年が来る』『別れを告げない』の順で読んだ。

発表順で言えば『菜食主義者』『少年が来る』『すべての、白いものたちの』『別れを告げない』である。

『少年が来る』の感想文でも書いたが、これら四作の書かれた内容、その小説が書かれた経緯、というものを理解する中心・鍵は『少年が来る』だと思う。

まだこれから、初めてハン・ガンを読もうとする人には、「分からない」に耐えられて、四作読む根性のある人には。発表順で読むことをお勧めする。

一作だけ読んでみて、あと続けて読むかどうかは分からない、という人には、(ただし、つらい読書にも耐えられる人ならば)『少年が来る』を読むことがおすすめである。あとの三作は、そことの関係で理解していくと、それぞれが、何についてどういうふうに書いているのかが、すくなくとも「まるで分らない」にはならないと思うのである。

この『別れを告げない』は、最新作だけに、ある意味、全三作のすべての要素を研ぎ澄まして網羅している。いちばん「先端まで進んでしまった」小説だと思う。が、分かりやすい小説ではない。だから、ここから読むのは、どうだろう。

『菜食主義者』は、謎の多い変わった小説である。主人公女性が菜食主義者になるのは、悪夢を見たからなのだが、肉や魚を食べられなくなるほど強烈な悪夢が、どうしても収まることなく繰り返し現れる理由は全く触れられていない。

『少年が来る』は光州事件についての小説である。犠牲者と言うか、殺されたり拷問を受けて生き残ったりした何人かの少年や女性たちの、記録を追いかけ、資料を徹底的に読み込んで、そこに小説家としての想像力を駆使して小説化したものだ。読むだけでつらい。過酷な体験になる。

『少年が来る』を書くことによる精神のダメージから恢復するために、一年、ポーランドのワルシャワで過ごす間に、自分より先に生まれ、すぐ死んだ姉の死を、様々に感じ、受けてれていく過程・体験を詩的散文でつづったのが『すべての、白いものたちの』である。静かな美しい小説である。というか、詩である。

そして本作は、ハンガンと重なる女性小説家が、『少年が来る』と思われる虐殺を扱った小説を書いた後に悪夢を見るようになる。その悪夢のイメージを友人の映像作家と作品にしようと約束する。その友人は済州島の友人である。

小説家の方は光州事件の虐殺が何か形を変えて悪夢になったと考えているようだが(特に限定具体的に小説にはそうは書かれていないが)、友人の映像作家は、母やその家族が体験した済州島の現代史の悲劇、四・三事件のイメージをそこに感じたのだろう。

この小説は小説家と映像作家の女性同士友人の交流、というにも深く濃い、生死を超えた交流の中で、四・三事件について追いかけていく小説である。

済州島、四・三事件

僕は、済州島が、何か日本における沖縄にどこか類似した立場にあり、近現代においても、太平洋戦争における沖縄戦の悲惨に匹敵するような何か大変な迫害とか悲劇があった、ということは漠と知っていたが、それが具体的にどのようなものであったのかはこれまで全く知らなかった。

近世ごろまで朝鮮半島とは別の国でありその後支配下に入り、言語も方言というよりももう少し違う、というあたりが日本と沖縄の関係に近く、そのために、近現代の政治・歴史の激変の中で、非常に悲惨な事件が起きた。日本本土の人が沖縄にしたのと同様に、朝鮮半島本土の人たちが、ものすごくひどいことをしたらしい。しかもそうしたことが起きたのには、日本の朝鮮植民地支配から、第二次大戦後解放された後の、南北に分かれての混乱から朝鮮戦争あたりのことらしい。そんなくらいの知識でこの小説は読み始めたのである。

本書を読めばそのことは詳細に理解できてくるし、さらに斎藤真理子さんの解説に、詳しく書かれているが、ここでは小説本文の中の一節を引用することで、何かとんでもないことがこの済州島でおきたのだということだけ示しておこうと思う。

その冬にこの島で三万人の人たちが殺害され、翌年の夏に陸地で二〇万人が殺害されたのは、偶然の連続ではないよね。この島で生きる三〇万人を皆殺しにしてでも共産化を食い止めろという米軍司令部の命令があり、それを実現する意志と怨恨を装填した北出身の極右青年たちが、二週間の訓練を終えた後、警官の制服や軍服を着て島に入ってきて、海岸が封鎖され、言論が統制され、新生児の頭を銃で狙うような狂気のわざが許容され、むしろ褒賞の対象となり、そうやって死んだ十歳未満の子供たちは一五〇〇人。こういう前例の血が乾く前に戦争が起きて、この島でやったのと同じ繰り返し方ですべての都市や町から運び出した二〇万人がトラックで運ばれ、収容され、銃殺され、こっそり葬られ、誰も遺体の収容を許されなかった。戦争は終わったのではなく、休戦になっただけだから。休戦ラインの向こうにまだ敵がいたから。烙印を捺された遺族たちも、口を開いた瞬間に敵の一味と見なされてしまう人たちも全員、沈黙したから。谷間や鉱山や滑走路の下で、ビー玉や、穴の開いたちっちゃな頭蓋骨たちが発掘されるまで、そうやって何十年もの時が流れ、骨と骨が混じり合ったまま、まだ埋れているのね。

光州事件と四・三事件

光州事件とこの四・三事件の韓国の歴史と現在の中での、質的違いについても、解説の斎藤さんはこう書く。これも大事なことなので引用。

最初にも触れた通り、この小説は歴史の傷を描いたという点で『少年が来る』と対をなすものである。しかし、五・一八(光州民主化運動が起きた日)と四・三は、大韓民国の歴史の中で単純に同一線上には並ばない。

光州民主化運動は、民主化を求るて立ち上がった市民らの「義挙」である。この出来事も軍事独裁政権下では四・三事件と同様「暴動」と見なされていたが、民主化後は名誉を回復が進み、光州は「聖地」となった。一方で、四・三事件は南だけの単独選挙への反対に端を発するもので単独選挙に反対するということは、大韓民国の存立基盤そのものに抵触する。そのため、四・三事件の歴史的位置づけはいったん棚上げされた上で、「受難と和解」という視点に立って真相究明や名誉回復が進んできたのである。

大統領の公式謝罪以降も、保守層からの反発は絶えたことがなく、四・三事件の記憶と哀悼は、生々しく現在的なテーマであり続けている。

なので、『別れを告げない』というのは、哀悼に終わりはない、終わらせないという決意なのだという。「決意」ということが「四・三事件」を追い続け書き続けるためにはより強く必要なんだ。ということだろうか。

このタイトルは「決して哀悼を終らせない」という意味だとハン・ガン自身がはっきりと述べている

それでも、その歴史的出来事の重さ、というのを、僕はまだうまく受け止め切れていない。起きたことの凄まじさに対して、非常に美しく描かれる主人公二人の不思議な交流とが、まだ頭の中できちんとしっくりと落ち着いていない。

二人の交流は、映像作家の済州島の山の中の家、雪に埋もれた中山間部の作業小屋と家とその周りの山、枯れた川、森、その中で展開する。二羽の小鳥、インコと友人と。降り続く雪、南国済州島なので、ボタン雪なのだな大きく美しい結晶が見えるような切片。重さが無いようなインコ。人のように枝を振り回す庭先の木。

「雪」と「鳥」と「木」

韓国の歴史の最も重たい事件を描きつつ、四作読み継いできての、ハン・ガンの描く、命や愛のイメージは、常に「雪」「鳥」という、信じられないほど軽く、儚く、そして美しいもののイメージに何層にも包まれて描かれる。

もうひとつ「木」のイメージは、雪や鳥とは違って、人が、命のつながりが、死んでもなお続いていくような大地に根を張っているような、そういうイメージで語られる。

そういう儚く美しいものたちのイメージ(『すべての白い者たちの』はその美しさで終始一貫していたのだが)

それと、『少年が来る』で描かれた、政治的暴力の極限、人間が人間に、同じ国の人間がこんなことができるのか、という行為が、同じ小説の中で、つなぎ目なく、繰り返し描かれていくのである。

人間が人間に何をしようが、もう驚きそうにない状態

「光州事件」と「四・三事件」について、膨大な資料、被害者犠牲者や目撃者のインタビューや、犠牲者、遺体、遺骨の行方を追い続けた遺族たちの活動の資料、そうしたものを、膨大な量、読み続け、本作内でも『少年が来る』の中で資料にあったのに小説に書き洩らした事実への悔恨を語る部分があるほど、どれほど資料を読んで知っても、その全貌は知り得ない、書き得ないということ。そしてそうした資料にあたり続けることでの、自分が損なわれていくこと。

資料が集まって、その輪郭がはっきりとしてきたある時点から、自分が変形していくのを感じたよ。人間が人間に何をしようが、もう驚きそうにない状態……心臓の奥の方で何かが毀損されていて、げっそりえぐり取られたそこから滲んでくる血はもう赤くもないし、ほとばしることもなくて、ぼろぼろらなったその切断面で、ただ諦念によってだけ止められる痛みが明滅する……

どれだけ自分が壊れてしまおうと、自国の歴史の中で、ごく近い過去にあった虐殺、拷問、そうしたものを文学にしていくことはやめない。哀悼をやめないという決意とは、それを書くことをやめないということなのである。

そして、その悲惨を書くことに耐えるためにも、あるいはそれを人に伝わるもにするためにも、雪や、鳥や、そうした命の儚さと美しさを通じて表現しようと、ハン・ガンはし続けているようなのである。

なんだけどね、それでも読むのはなかなかにつらい体験なのである。