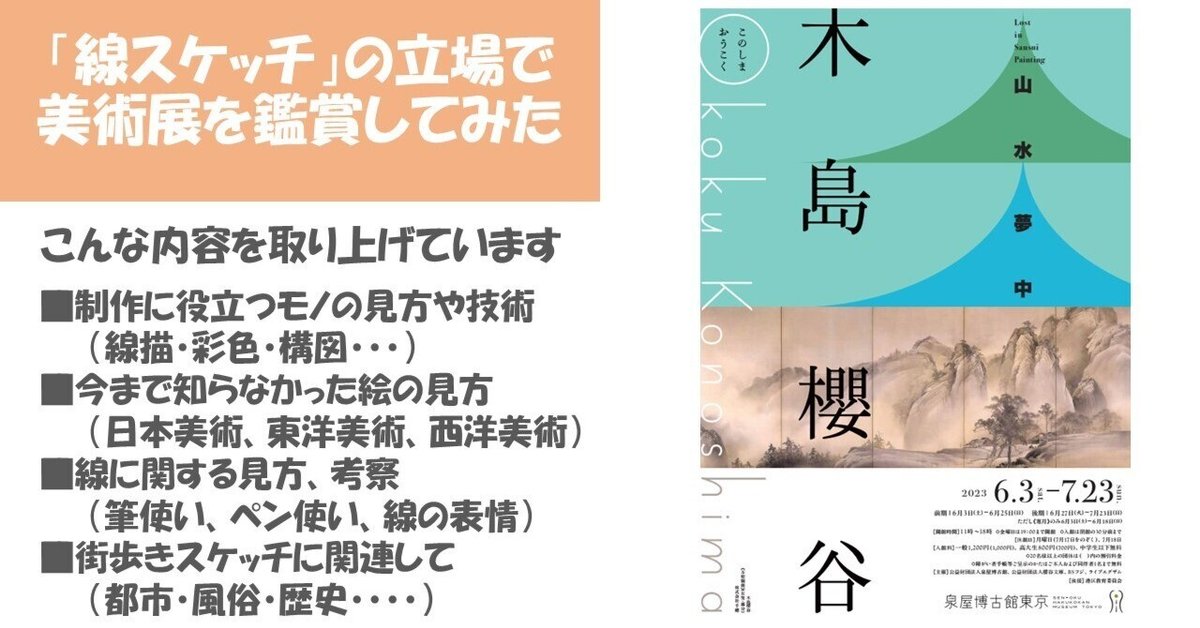

<木島櫻谷ー山水夢中展>泉屋博古館東京:とにもかくにも写生帖の樹木表現に注目! はからずも「水墨山水」鑑賞の第一歩に(その2)

記事(その1)から続きます。

(2)感想:「山水画」と木島櫻谷

前回の記事の「はじめに」で述べたように、この展覧会を訪れた最大の理由は、「写生帖」を見に来るためでした。そのため、展覧会の題名すらよく見ずに会場を訪れたのです。

私は木島櫻谷を「日本画家」だとしか思っていなかったので、日本画が展示されていると思い込んでいました。しかし予想外に山水画が多く展示され様子が違うので、あらためて美術展の題名をよくみると、副題に「山水夢中」とあるではありませんか。

どのような山水画が展示されたのか、筆者撮影の写生画、泉屋博古館のチラシ、HP、他の資料から抜粋した図を使って下に示します。

作者撮影および美術展HPより抜粋(真ん中下:耶馬渓の写生)

美術展HPより抜粋

美術展HPおよびチラシより抜粋

美術展チラシより

どうやら今回のテーマは、写生帖の展示で各地の山水の景色を写生していることと、本格的な水墨山水を描いていることをリンクさせた展示内容であることに気付きtました。

実は「線スケッチ」と「水墨山水」は「線の表情による表現」という観点で互いに密接に関係があります。ですからこれまで関心が無かった「水墨山水」を理解することが不可欠だと考え、今年になって次に示す一連の記事を投稿したばかりです。

■島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)その1、その2、その3,その4。

■「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」千葉市美術館 美術出版(2015):西洋の知は日本美術の独自性をトポロジカル空間にあると見た!その1、その2、その3、その4。

以上の記事では、「日本の水墨画は中国と何が違うのか」、また、「水墨山水の背後にある「気」や「宗教」など「山水の理念」に疎い私がどのように鑑賞したらよいのか」という二つの観点で私の考えを書きました。

特に「どのように鑑賞したらよいのか」について、今後次のような姿勢で実物を見て鑑賞していくことを宣言したのです。

●まずは実物を直接見ること。五感で感じとることから始めたいと思います。

●「気」、「詩書画」、「山水」の理念など小難しい理屈よりも、まずは筆の動きを思い起こし、あるいは実際に動かして作者の気持ちを追ってみる

ですから、はからずも今回の木島櫻谷の山水画が、私にとって意識して「実物の山水画を前にして鑑賞」する第1回目になりました。以下、感想を述べます(順不同)。

1)実見した范寛の「谿山行旅図」と比べて:全体の感想

今から10年以上前、出張の合間に寄った台北の故宮博物院で、私は范寛の《谿山行旅図》の前に立っていました。郭煕の「早春図」と並んで、水墨山水の代表的作品です。

出典:wikimedia commons, public domain

水墨画の部屋で足を止めたのは、「線スケッチ」の師である永沢まこと氏の教室で中国「水墨山水」と「水墨の線」についての講義があり、生まれてはじめて「水墨画」を見てみようかと思ったからです。

この巨大な作品を見上げて、私はその圧倒的な存在感のある山塊に声も出ませんでした。山から下方へ視線を動かし右下に小さく描かれたロバに荷物を背負わせて山道を歩く旅人に目を止めると、その豆粒のような小ささとの対比で更に山の巨大さが際立ちます。

ただ、この時は筆による描写を子細にみることはありませんでした。

当時の事を思い出しつつ、櫻谷の一連の作品(図8~10)を見ると、両者の間に大きな違いが感じられます。

簡単に言えば、范寛の絵は「厳しい」、櫻谷の絵は「やさしい」です。

ただ、読者は北宋時代の《谿山行旅図》と近代の櫻谷の山水画と比べるのは無理があると思われるかもしれません。確かに1000年も離れた絵を比較するのは無茶なことだと考えるのも無理はないでしょう。

しかし、中国の絵の「厳しさ」に対する日本の絵の「やさしさ」は、次にのべる水墨山水の我が国への導入の歴史と水墨山水の位置づけの違いから理解できるのではないかと考えます。

室町時代に、禅僧を通じて日本に渡った水墨山水は、その後桃山、江戸時代の文人画・南画など日本的な山水に変容しながら明治の日本画家に受け継がれる一方、中国でも宋以降、明、元、清と山水の画風は変化していきます。

ですから、年代の差だけでなく画風の変化もあることも勘案しなければならないことは明らかです。

しかし、よく知られているように日本と中国では、山水画の存在意義に根本的な違いがあります。中国の水墨山水の発祥は、もともと職業画家ではなく、教養ある士(文人官僚階級)の素人の絵からです。描かれたのは単なる風景画ではなく、あくまで士大夫階級のための極めて政治的なもので、詩の重要性と書画同源が徹底され時代が下ってもその根本は変わりません。一方、日本では発端が禅僧なので、以後その政治的な観点はまったく排除されています。

ですから、中国の政治性を考えると水墨画は必然的に厳しさがにじみ出ざるをえません。

ここではこれ以上は詳しく述べませんが、ドラッカーが日本の室町水墨画と中国の水墨画との違いについて、次のように言っているのは両者の差を端的に示しています(詳しくは前掲のドラッカーの記事を参照ください)。

●中国の山水画は、中に入ることを拒んでおり、外から眺めるしかない。一方日本の山水画は、見ているとその中に入りたくなる。むしろ日本の山水画は見る人を絵の中に招き入れようとしているようにさえ感じる。

●中国の絵では人物をまったく描かないか、描いても決まりごとの人物である。一方、日本の山水画では多くは生活に関わる人物を描いている。

あらためて櫻谷の一連の櫻谷の山水画(図8~10)を見てみましょう。何れも奇岩が連なる山々を描いており、どの山も現実にある山ではありません。

中国においては「胸中の丘壑」という言葉があるように、山水画は実在の風景を描くのではなく、あくまで作者が頭の中で考えた理想の姿を描くものとされており、櫻谷もそれに倣っています。

櫻谷の「胸中の山水」として描かれた山々の姿は、現実には無い風景ですが非常になじみ深く感じます。その理由は、この美術展の展示の順番が示しています。最初に展示した写生帖の中にに耶馬渓の奇岩絶景があるのですが、図8で示すように、耶馬渓で写生した山と、作品《万壑烟霧》の山が類似しているのです。すなわち奇岩とはいえ、中国のそれではなく日本の山々に見られる奇岩だから馴染み深く感じるのです。

また作品《峡中の秋》においては、范寛の《谿山行旅図》の中の聳え立つ山と同じように、日本の山では見たことがない高さで中央の岩山がそびえ立っています。しかも下方の渓谷まで岩山のみで、その岩山に巨木が森林となって生えている姿まで同じです。

現代の科学から見ると、土壌の無い岩の上にこのような森林があるのは不自然だ!とつっこみをいれたくなるのですが、何事もあっと驚く景観がある中国のこと、実際にあるのかもしれません。

話がそれました。それよりも注目したいのは、針葉樹の緑と対比するように描かれた赤が鮮やかな紅葉です。中国の絵画を全部見てから言うべきでしょうが、おそらく中国では紅葉をメインのテーマとしては描いていない可能性が高いと思います。紅葉を入れることで櫻谷は日本独自、というよりは櫻谷自身の山水になるのではないかと思ったのではないかと推測します。

あれだけ日本の四季を写生した櫻谷ですから、胸中の山水として、紅葉を入れたくなるのは無理はないでしょう。そのために風景自体が日本の秋らしさを帯び、それを見た日本人としてはその自然に抱かれたい、触れたいという気分が湧いてきます。

以上から、日本の風景の写生をもとに描かれた櫻谷の山水画は、「やさしさ」だけでなく、ドラッカーが言うようにその絵の中に入ってみたくなる絵といえるのではないでしょうか。

2)中国の画家ははたして写生から「胸中の丘壑」を描いたのか?

さて、櫻谷の山水画を見ているうちに、一つの疑問が湧きました。

図8から図10の山水画で岩山の次に目立つのは、山間から沸き立つ霧です。図9の《南陽院障壁画》に至っては、山間どころか、前面霧に包まれています。遠くの山や木々は、霧の中に消え入り、まるで長谷川等伯の《松林図》のようです。

出典:wikimedia dommons, public domain

もちろん霧自体は本家の中国の山水画でも山間から湧き出る霧が描かれていますから不思議ではないのですが、霧が大部分の面積を占めるとなると、もはや尋常ではありません。いわゆる日本独自の余白の美ということになります。

それは南宋の画僧牧谿の、一面に霧のかかった水墨画が日本でもてはやされたのがその端緒のようです。本家の中国では牧谿はほとんど忘れ去られているので、よほど牧谿の描いた一面の霧は日本人の感性に合っていたと思われます。

少し、前置きが長くなりました、私が注目したいのは、櫻谷が写生を参考にして山水画を描いたということです。

まず、櫻谷の写生画ですが、完全に西欧絵画の技法に基づいて描かれています。画家がある風景景観の一地点に立ち、そこから目で見える範囲内の全ての事物を、相互の位置を正確な遠近法を使い紙に写し取っています。

ただ、ほとんどの写生画では、平地である里山の山間でさえ、沸き立つ霧を描いています(記事その1の写生図をご覧ください)。

いくら湿潤な日本とは言っても、スケッチ旅行に行くたびに霧が湧くのは都合がよすぎます。おそらく、山水画を意識して霧を描き加えているに違いありません。

私は櫻谷が写生に基づいて山水画を描いたこと自体を問題にしているのではありません。明治以降、西欧絵画の技法の洗礼を受けた近代日本人画家として自然なことだと思います。

私が少し違和感を感じたのは、ガッチリと山水理念で規定された中国の水墨山水を描いた中国の作者が果たして写生をもとに描いただろうかという疑問です。もちろんルネサンス以前ですから、透視図法はもちろんなく、もしかすると風景写生という概念すらないかもしれません。

そうとは言え北宋時代の都市画の名作《清明上河図》を見ると、想像で描いた俯瞰図があまりにも緻密、正確なので、普段から都市の風景写生を行っていた可能性も感じますがこれ以上推測することは控えます。

ただ水墨山水の理念による構成部品は決まっており(岩山、霧、山道、滝、渓流、川、高楼、旅行者(高士)、漁労者、小舟など)、それらの実景を描く、すなわち写生した景色で描くよりも作者の想像力の方が重要ではないかと思います。

私はこれまで読んだ水墨に関する本から、水墨の筆法は抽象絵画と馴染みが良いことを知りました。そのことから、中国の水墨山水を描いた作者は、写生とは無関係に、自由に想像力を働かして描いたのではないかと推測します。

以上は中国絵画知識ゼロで感じたことを書いているので、ここではこれ以上書くことはいたしません。あくまで今後の検討課題として終えたいと思います

3)すやり霞、霧の占める割合と浮世絵との比較、なぜ西洋は浮世絵だけを受け容れたのか?

最後に、山水画における山間の霧、日本の絵画におけるすやり霞の話題が出たついでに新しい疑問が湧いたので、簡単に触れます。その疑問とは次の内容です。

印象派の画家達がジャポニスムを受け容れた時に話題になるのは浮世絵版画であり、他の日本の絵画、やまと絵、水墨画、障壁画、文人画は受け入れられておらず、それはなぜなのか?

その一つの回答は、後者はあまりにも「すやり霞」、「霞や霧」で大面積が覆い隠されており、それが欧米人には共感できなかったからではないかという仮説です。

実際、浮世絵版画の風景画の場合は、作家がある地点から見渡せる事物を遠景まで覆い隠さず描いており欧米人には素直に受け入れやすい絵となっています。とは言え葛飾北斎は、特に富士を描く時に「すやり霞」を使っていますが、覆い隠すというよりは、絵画的効果の一つで使っているように見えます。一方の歌川広重は驚くべきことに日本の絵画の伝統である「すやり霞」をほとんど使っていません。遠方まではっきりと事物が見渡せる広重の浮世絵風景画は、欧米人に自然に受け入れられたのではないでしょうか。

上に述べたことを感じていただくために、ランダムに選んだ1)桃山期・江戸時代の日本絵画、2)北斎の浮世絵版画(風景画)、3)広重の浮世絵版画(風景画)の例を示します。

出典:いずれもwikimedia commons, public domain

出典:いずれも「浮世絵検索」

出典:いずれも「浮世絵検索」

いかがでしょうか。一旦欧米人の気持ちになって、図13の絵を見ると、至近の距離の動植物しか描かない、背後は茫漠たる何もない空間のみ、あるいは、金色の雲が大部分を覆い隠しており、西欧人にとっては困惑するばかりではないでしょうか。

一方、北斎、広重の絵は遠方まで見渡すことができ、広々とした空間が感じられ、欧米人が自然に受け入れることが出来る絵ではなかったかと思います。

長谷川等伯の《竹林図》や上で示した余白だらけの水墨画は、日本人の感性では、詩情豊かな空間を想像しながら鑑賞できますが、欧米的感性に切り替えて見る、具体的には私が日常描いている野外スケッチをする気分でこの余白を見ると、空白は単なる未完成の面としか見えず、不謹慎にも遠方に見えるもので描き尽したくなるのも事実です。

なお以上の私の意見はとっくの昔に専門家が述べていそうな内容なので、今後調べてみることにします。

(おしまい)

前回の記事は下記をご覧ください。