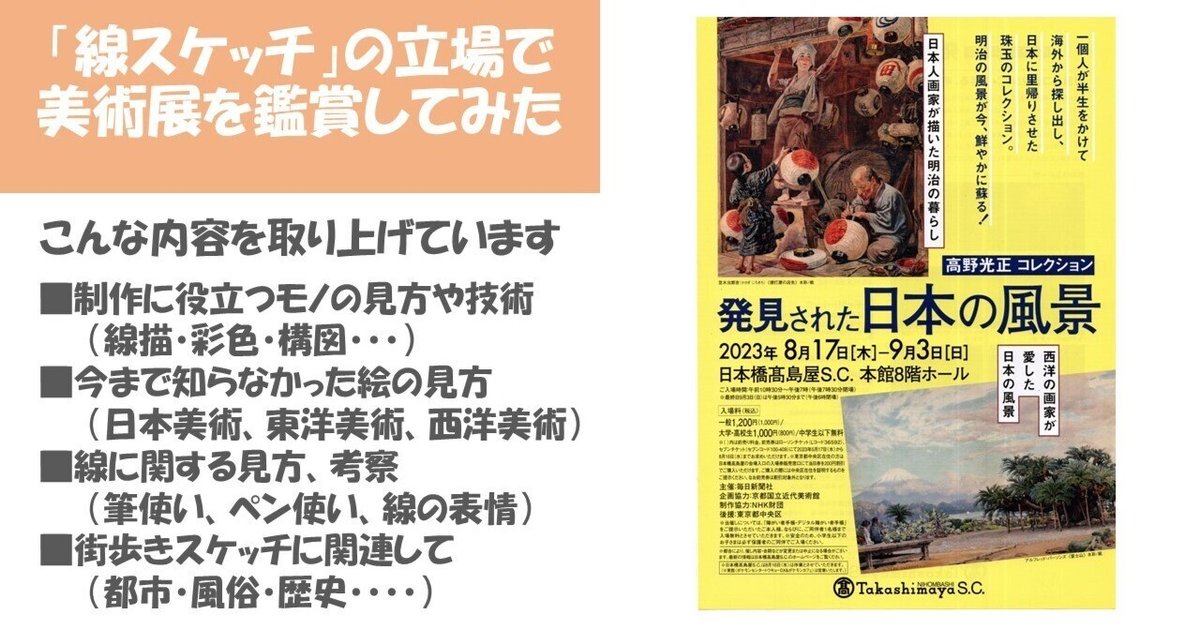

<発見された日本の風景>日本橋高島屋:やっと出会えた幕末・明治の絵;やはり明るかった日本の風景、そして水彩描写感度良し(その1)

本記事は感想の前に背景説明をいたします。これまで考えていたことを一つの記事にまとめたのでかなり長文になります。

はじめに

表題の美術展を訪問しました。この美術展の主催は毎日新聞です。一般に新聞社が主催の場合は:

1)「印象派展」など美術史、教科書で誰もが知っているテーマ

2)しかもルノアールのような日本人好みで有名な画家の作品が主体である

3)加えて必ず目玉となる作品が少なくとも一つある

というのが典型的な美術展の構成ではないでしょうか。それはマーケティング重視です。

ところが、この展覧会は、ことごとくこの原則(?)を破っています。

すなわち教科書的にはマイナーか取り上げられることがない「近世日本絵画」で一般の人には「無名な画家」ばかり、もちろん「目玉作品」は皆無です。

しかし、いずれにせよ、よくもまあこのような”無い無い尽くし”で踏み切ったものだと思います。

それでは特徴がないかと言えば、そうではありません。要点を示すと以下になります。

●作品は、事業家高野光正氏が半生をかけて米国、英国で収集したコレクションの一部である。

●蒐集した作品は、1)明治時代に日本を訪れた外国人画家、2)西洋画を習い始めた日本人画家が描いた絵で、海外に渡ったもの。作品自体これまで知られていないものが大半を占める。

●描いた日本人画家の名前は一部知られているものの日本では無名の画家達で、再評価がまたれる。

●描いた場所は、名所観光地だけではなく、無名の場所や人々の日常生活を描いたもので、多くは現代の日本が失った光景である。

●従来よく引用される油彩ではなく、大半が水彩画からなる。

例として日本人画家の名を示します。

五姓田芳柳、五姓田義松、小山正太郎、大下藤次郎、柳(高橋)源吉、丸山晩霞、五百城文哉、小澤一郎(チャールズ A. ワーグマン)、三宅克己、渡辺文三郎、渡辺豊州、安藤仲太郎、満屋国四郎、加藤英華、中川八郎、吉田博、小笠原豊涯、河久保正名、小林清親、野崎華年、鹿子木孟郎、本田錦吉郎、笠木治郎吉、磯部忠一、前川千帆

一方、外国人画家は以下のようになります。

チャールズ・ワーグマン、ジョン・ヴァーレー・ジュニア、O.トレーシー、アルフレッド・パーソンズ、コンスタンス・フレディカ・ゴードン=カミング、ウォルター・フェイン、ウィリアム・シンプソン、アルフレッド・イースト、フランク・ベレスフォード、ロバート・チャールズ・ゴフ、ウォルター・ティンデル、エラ・デュ・ケイン、ハリー・ハンフリー・ムーア、モーティマ・メンぺス、チャールズ・エドウィン・フリップ、ジェイムズ・グレイグ

日本人画家の中で教科書レベルで知られているのは、小林清親、五姓田義松の二人ぐらいではないでしょうか。あるいは最近知られるようになった吉田博を加えてもよいかもしれません。

一方、外国人作家で知られているのは、チャールズ・ワーグマン一人で、他は日本ではほとんど知られていない画家ばかりです。

以上、画家の名前だけみても、いかにこれまでの美術展と異なっているかがお分かりになるでしょう。

さて、今回の美術展は高島屋で行われたこともあってか、展示数は115点という比較的中規模の美術展でした。

しかし遡ること2年前、2021年9月の京都国立近代美術館から今年の1月の愛媛美術館まで、300点近くの作品が展示された大規模展覧会が国内4会場を巡回して開催されたのです(図1)。

左上から右へ、京都会場、東京会場、長野会場、愛媛会場

規模から考えると高島屋で行われた本展覧会は、上記展覧会の姉妹展のような位置づけなのかもしれません。

実は、私は昨年開催の府中美術館の展覧会に行く予定を立てていましたが、見逃してしまいました。

ところが、今年8月になってインスタグラム(あるいはX<旧ツイッター>かもしれません)に本美術展の広告が盛んに出るようになり、見逃した高野コレクションを見るチャンスが来たという訳です。

私にとって何故「明治・日本の絵」なのか?

上で述べましたように、この展覧会では誰もが知っている美術史上のテーマもなければ、著名な画家、目玉となる名画もありません。ですから、近代日本美術史の専門家ではない限り、読者のほとんどは興味を持つことはないだろうと推測します。

それでは、私はなぜ訪問したのでしょうか?

この記事の見出し画像に記載してありますように、「線スケッチ」の問題意識に基づいた感想になります。

ですから、本展覧会のように一般に馴染みのない場合、私の問題意識と背景を述べずに感想を書くと、内容が分かりにくくなると思います。

そこで記事(その1)では前もって詳しく説明することにいたします。

「線スケッチ」の観点で幕末・明治を見る:これまでの試みと素材への不満、初期日本人画家の生き方、在住・訪問外国人画家への関心

図2に幕末・明治の絵についての問題意識と私のこれまでの試みをまとめました。

これから述べることは、以前投稿した<佐伯祐三展>の下記の記事で書いた内容と一部重なりますが、改めて説明することにします。

1)<タイムスリップスケッチ>の試み:利点と問題点

まず何故私が幕末・明治の日本に興味を持ったのか、そのきっかけは、都会やその郊外の現代日本の都市風景を描く「街歩きスケッチ」です。

「街歩きスケッチ」を始めてみると、描いているのは現代の風景、風俗になのに、眼前の道路の形状、あるいは昭和以前、時には戦前の建築物の混在状況などから、過去の情景が浮かんできて、出来ればタイムスリップしてその場所の当時の情景や人々の暮らしをもっと知りたいという気持ちが強くなるのです。

実際、その気持ちが高じて、過去の情景を何枚かスケッチしたことがあります。

さすがにタイムスリップするのは不可能なので、通常のスケッチではなく、便宜的に古写真や絵画をもとにスケッチすることになります。それは<バーチャルスケッチ>というべきか、<タイムスリップスケッチ>というべきかもしれません。

ただ自分が選んだ構図ではないことと、現場の空気感を味わうことができない分、臨場感に欠けるなど欠点がありますが、それでも歴史的にいろんなことに気づく良い点もあります。

ここで、10年ほど前に実際に私が試した<タイムスリップスケッチ>の一例を紹介します(図3)。

スケッチブック B5 ペンとインク

それは、大正8年に刊行された本、「今昔対照江戸百景」の中の写真をもとに両国・隅田川のタイムスリップスケッチを試みたものです。ですから、関東大震災以前の光景になります。

そこでわかったタイムスリップスケッチの利点と不満な点を以下にまとめます。

よい点

●写真の場合は、全体を漫然と見て当時の雰囲気を感じることになるが、輪郭線を主体に線描すると、その光景がよりはっきりと浮かび上がる。

●事物の細部を描くことにより、当時の暮らし、風俗を身をもって知ることが出来る。

例えばこの絵では、当時の看板から「サクラビール」という商品があったこと、三階建て木造建築が許されていたことを知ることが出来る。手前の水面に4本立っている杭は、江戸期の「両国百本杭」の名残かもしれないなど歴史的に遡ることが出きる。

不満な点

●自分で描く場所を選ぶことが出来ない。一般論で言うと、昔の写真は絵葉書が多く、名所旧跡がメインでしかも構図がいわゆる絵葉書の構図で面白くない。

●昔のモノクロの写真は露光条件の関係からか、陰の部分が黒つぶれしているケースが多く、その部分に何があるのか読み取れない。

●同じく黒つぶれの部分が多いせいか、写真全体が「暗く」、幕末、明治、大正、昭和初期の日本の風景は、暗くて陰鬱だと思ってしまう。

余談で付け加えますが、明治45年から昭和17年まで帝国麦酒㈱が製造した「サクラビール」は、83年の時を経て今年2月にサッポロビールから数量限定販売されました。なんという偶然でしょうか。

なお、「両国百本杭」については、明治初期の状況を描いた井上安治の「両国百本杭之景」という木版画があります(図4)。

出典:「浮世絵検索」

上に示した私の両国のタイムスリップスケッチに比べてかなりの数の杭が描かれており、明治初期は江戸時代の情景がなり維持されていることが分かります。

かくして、幕末、明治初期・後期、関東大震災以前・以後、東京大空襲以後、高度成長期以後、そして現在に至るまでの東京都市風景の変化をタイムスリップスケッチを通して理解することが出来るのです。

以上は、古写真を利用する場合ですが、油彩を用いてもタイムスリップスケッチをすることができます。

実際その例を佐伯祐三展の記事で以前紹介しました。参考までに図5に示します。

スケッチブック B5 ペンとインク

<佐伯祐三展>大阪中之島美術館:湿り気の無い日本風景画は「街歩きスケッチ」のようだ。パリの都市画はゴッホとは真逆の筆墨文化の遺伝子では?(その1)より再掲載

https://www.youtube.com/watch?v=NJ83lKROYOQ

この場合は、画家の目を通した東京郊外の何気ない風景であること、又絵葉書的構図ではないので、構図の不満は解消されますが、すでに時代は印象派の時代の後なので粗い筆のタッチが主流で細かい描写はなくなり、タイムスリップスケッチには向いていません。

この場合は模写の一種として作者の制作意図や描写技術の解明の参考として考えた方がよさそうです。

2)外国人画家の油彩、または外国人日本訪問記の挿絵の可能性

上述のように古写真や明治以降の日本人画家の絵が使えないとすると、期待できるのは、いわゆる西洋美術の古典的写実技法を用いて日本の風景を描いた西欧人画家の作品になります。

これまで私は、幕末の江戸や明治初期の日本の情景の空気感を知るために、同時期に日本を訪れた外国人の観察日記、訪問記を多く読んできました。

そこで彼らが口をそろえて称えるのは日本の農村、都市(江戸)を問わず、その風景の美しさです。特に、幕末に訪れた外国人は、この素晴らしい風景が開国後、西欧文明に侵食されていずれ失われてしまうのではと危惧しています。

彼らの記述から浮かんでくるのは、緑豊かな山々や、家々の庭に花が咲き誇る農村の風景であり、あるいは百万都市江戸の、大名屋敷の甍が一面並ぶ統一感のある町並みで、しかも大名屋敷の大規模な日本庭園が作り出す、庭園(田園)都市と名付けてももよい江戸の都市美です。具体的にどの外国人が指摘していたかは忘れましたが、東洋のベニスと言っていいほど運河が張り巡らされた、今や失われた水の都市、江戸の景観も付け加えてもよいかもしれません。

ところが、このような彼らの記述から受ける日本の風景の印象が、幕末の古写真はもちろん、本の挿絵に使われた銅版画からはまったく伝わりません。それらから受ける日本の風景の空気感がまったく異なるのです。

例えば、エメェ・アンベール著「絵で見る幕末日本」講談社学術文庫(2004)の中の膨大な量の挿絵がその代表です。

フリー画像が得られないので、間接的ですがweb上で見つかったいくつか例を次に示します。

1)《幕末の街並みと大道芸人》、《寺子屋の授業風景》

2)《辻芸人と刀呑み》、《作家》、《格式のある医者》、《護符の配布》

1863年スイスの使節団代表として日本を訪れたエメ・アンベール。約10ケ月間の滞在中、日本各地を訪問し帰国後『幕末日本図絵』をパリで出版。当時知られていなかった日本の様子を欧州の人々に伝えた。浅草寺 護符の配布の様子がイモータン・ジョー風。 pic.twitter.com/pF8WyntEPD

— 異世界 (@jippensha919) May 15, 2020

3)《長崎の仏教墓地,馬の絵》

4)《江戸-火災に遭った区域と庭園,愛宕山頂から湾を臨む,将軍廟参詣》

ご覧になって分かるように、絵自身は細密描写で幕末日本の情景がよく捉えられています。

しかし、いかんせん西洋銅版画の場合は、陰影も含めて膨大な量の線で描かれるので、画面が真っ暗で、とても明るい日本の光景を思い浮かべることができません。

また、風景は正確に描かれていますが、建物は大きさ、比率、反り(曲線)などがどことなくエキゾチックで必ずしも日本の家屋の特徴を捉えていないこと、また人物描写もエキゾチックさが出ていて、私はその絵の中に入って共感する気持ちになれないのです。

私が初めてましな例だと思ったのは、オレインブルク著「東アジア遠征図録」の挿絵です。

今から12年前、仙台に単身赴任していた時に、「日独交流 150周年記念 オイレンブルク伯東アジア編成隊 ドイツ人画家による日本風景画展」と題する展覧会にドイツの遠に偶然出くわしました。その時のブログ記事を下に示します。

当時、ドイツの幕末征隊が日本の風景を描いたことを私は知らなかったのですぐに会場に入りました。その結果、あまりの絵の質の良さに驚きました。

描かれたのは長崎の1例を除き江戸の街で(21点)、作者はAlbert Berg(その他一人、水彩画家がいるらしい)という画家です。その作品を見てどのように驚いたのか、ブログ記事から引用します。

しかし、これは写真ではなく、版画です。いかにも、ドイツ人らしい、正確な描写ですが、しかし機械的、写真のような絵ではない。江戸の里山、田園風景、墓地、神社、そして繁華街。どれをとっても、一見無機的な線描ですが、集まると情感がただよっているのです。

おそらく、私があこがれる幕末から明治初期の東京スケッチができたならば、おそらくこのような絵になるのでは、と思わせる線描画です。

特に、感心したのは、人物描写です。従来、外国人が描いた幕末の日本人の姿は、妙にカリカチュアか異国情緒たっぷりに描かれていて好きではなかったのですが、この画家(中略)は、何の偏見もなく当時の日本人を描いています。まさに、私たちが都会スケッチをするのと同じ気持ではなかったかと、仲間意識を持つほどです。

http://sensketch.blog56.fc2.com/blog-entry-508.html

具体的に、その挿絵の例を示します。ただし最初に示す2枚は彩色リソグラフです。

出典:wikimedia commons, public domain

出典:千代田区役所HP

上に示した二つの彩色リソグラフは、古写真で不満に思っていた点を見事に解消しています。細部までクリアに描写され、その臨場感は半端ではありません。図7は本当に江戸の街にタイムスリップした気分になります。

実際、図7《日本橋付近の東海道》の絵は、2010年に八重洲地下街を歩いていた時に壁一面に引き伸ばされたものを見つけブログ記事にしています。しかし、この時はそれがオイレンブルク遠征図録の挿絵とは全く知りませんでした。

さて、私が驚いたのは以上の彩色リソグラフだけではありません。むしろ白黒の線描だけの石版画です。銅版画と違い、線の数が少なく「線スケッチ」に大変近い絵だったからです。

以下に例を示します。ただし、画像を直接示すことができないので、それぞれのサイトに飛んでご覧ください。

ア)江戸東京博物館所蔵の画像(江戸東京博物館のデジタル・アーカイブでは2枚の彩色石版画、8枚の線描石版画)

イ)青葉古書店のHP(4枚の線描石版画、2枚の彩色石版画)

3)幕末、明治初期の日本人画家達:その大胆で挑戦的な生涯と絵画への取り組み

以上述べてきた「街歩きスケッチ」の観点からの問題意識とは別に、「線スケッチ」自身が基本的な問題を抱えています。それは線スケッチ講師とってはかなりクリティカルな問題です。ですから少し丁寧に説明したいと思います。

まず「線スケッチ」の名称そのものがその問題を内包していることを示しています。「線スケッチ」はサインペンを使い、輪郭線を引いて物の形を描く方法で、これは一般には「ペン画」と言われるジャンルになります。

しかし「線スケッチ」では、なぜわざわざ「線」を付けるのでしょうか?

それは線の表情;「肥痩」や「スピード感」を重視するからです。すなわち作者の気持ちをペンの動きに乗せて線の表情を表すのです。それは、丁度毛筆と墨の水墨画と同じで、かつては「東洋」の絵画技法の根幹でした。

一方、一般にスケッチといえば、現代は物の立体および空間の拡がりを、当たり前のように西洋画の技法を用いて描写します。

「線スケッチ」においても、透視図法(線遠近法)と陰影および反射による彩色法を採用しています。

しかし、この「東洋」と「西洋」の二重性が私を悩ませることになります。なぜならば、もともと江戸時代以前は「透視図法」もなく、「陰影」をつけなくても「絵」は成り立っていました(北斎、広重らの遠近法の試みや、司馬江漢、秋田蘭画を除きます)。

ところが、西洋絵画における「透視図法」は、多くの初心者が習得に手こずります。使わないで済むのなら、その方が良いのではと思ってしまいます。

実際、透視図法が上達すればするほど写真に近づき絵としての魅力が薄れてしまいますから。「陰影」についても、つけすぎると暗くなるので、シンプルで明るさが好きな私はやはり疑問に感じるのです。

さて、「東洋」と「西洋」の二重性を意識する中で、以前はまったく見向きもしなかった画家、高橋由一や五姓田義松らが私の視野に入ってきました。いわゆる幕末から明治にかけての「洋画」のパイオニア達です。

なお話がそれますが、「洋画」とは、よくよく見ると実に奇妙な用語です。対立する言葉は「日本画」ですが、併せて一言で「絵」と云えないところに、今日まで根を引きずる日本の特殊事情があります。その「日本画」の幕末から明治にかけての画家、河鍋暁斎、渡辺省亭、柴田是真、小林清親そして岡倉天心が指導した日本画家達も東洋絵画と西洋絵画の狭間で揺れ動いた人生を過ごしており同じく大変関心が高いのですが、ここでは触れません。

さて話を元にもどし、洋画のパイオニアの代表として高橋由一を例としてとりあげます。彼の作品で多くの人が思い浮かぶのは「鮭」や「花魁」、「豆腐」などの油彩だと思います。

実際、これらの実物を見ましたが、そのときは「見なれた西洋の油絵とは少し違う」という印象であり、「油絵を一生懸命習ってここまで描いたのだな」、「教科書の言う通り、なるほど」という確認で終りました。「泰西名画」(古い言葉ですね。ほとんど死語かもしれません)から受ける感動はありませんでした。

しかし、仙台の宮城県美術館で「山形市街図」を前に立って見た時に、突然今まで考えもしなかった思いが私を捉えました。

出典:wikimedia commons, public domain.

まず「これはどこかで見たことがある」という感情です。この俯瞰の視点の高さは、広重が描く「江戸名所百景」の絵の視点の高さです。広重は地面に降り立った視点で描くことはめったにありません。北斎も、例えば「富嶽三十六景」では基本は俯瞰構図です。

ですからこの絵は日本の伝統的な構図を踏襲しています。しかし、真ん中を貫く大通りの「ガチ」ともいえる一点透視図法による描写と、道路に立ち並ぶ建物を、透視図法による立体描写だけでなく微に入り細に入り写実的に描いていること、同じく樹木の葉の写実描写もあわせ西欧絵画の技法を駆使していることが分かります。

一方、欧米の画家ならば、地平線近くの遠方は薄くするか、青みをつけて彩色するはずですが、まるで記録をとるかのようにしっかりと塗っています。

そうです。これは私たちが考える「絵」ではないのかもしれません。事実タイトルが《山形市街風景》ではなく《山形市街図》となっているのは偶然でしょうか? おそらく「記録」を意識したためでしょう。しかし、それでは「絵」としての意味はないのでしょうか?

私は、本人が聞いたら不本意かもしれませんが、この絵からは「ひたむきさ」を感じます。何か「愚直」といってよいほどの「純粋」なものです。画家以前の「人間臭さ」、記録写真では表せない魅力を感じるのです。それは西洋絵画からは受けることが無い不思議な感情です。

そう考えると、それは高橋由一の全ての絵に共通しています。

結論を言うならば、それは日本の伝統的な美意識の上に、新しい絵画技術を必死に習得しながら、ひたすら絵を世の中に問うていく姿です。

おそらく由一には芸術のために絵を描くという頭はつゆほどもなかったでしょう。むしろ習得した絵画技術を世の中から求められれば喜んで描いたのではないかと思います。「山形市街図」もその一つではないでしょうか。

ですから、由一には印象派以後強くなった画家の姿、すなわち芸術にささげる個人、創造する個人の姿は感じられません。

むしろ私たちはそのような芸術の立場から由一の絵を見ないほうが良いと思います。

さてここで、作品の前に画家個人について新たな思いが湧いてきました。偶然かもしれませんが、高橋由一も洋画家を目指した五姓田義松の父親の芳柳も武士階級出身です。

江戸幕藩体制が崩壊し、明治に移行する過程で人々はどのように生きたのか? 特に薩長土肥以外の旧幕臣(高橋も五姓田もそのようです)は、完全に後ろ盾を失い、まずは生計をたてて行かねばならない訳です。

ですから、どのような思いで、油絵にまい進し、激動の時代を乗り切っていったのか、そしてその絵画観はどのように変化していったのか、絵そのものだけでなく画家本人の人間性そしてその生涯を知りたくなってきました。

おそらく大変なドラマが待っていることでしょう(実は図書館で高橋由一や五姓田芳柳・義松の名前を冠した一般書を見かけたのですが、まだ読んでいません)。

一般に幕末・明治にかけての人物と言えば、通常、政財界や軍人、文豪など教科書に載るような人々の生涯がよく知られています。そして彼らの生涯は幕末・明治人らしく波乱万丈でドラマティックです。

しかし教科書に載らない人々も、懸命に激動の時代を乗り切った生涯を過ごしたはずですが、それは中々知ることが出来ません。

話を画家に戻せば、冒頭に挙げた、今回の展覧会の作品を描いた無名の日本人画家達についても同じことがいえます。

実際、この中で、吉田 博は、川瀬巴水とともに戦前から現在に至るまで欧米で高い人気を誇っているにも関わらず、日本では没後ほぼ忘れられている状況でした。

実は私自身も「線スケッチ」の師の永沢まこと氏から「新版画」の存在を聞いて、はじめて知ったのです。

その後しばらくして吉田 博の復権が始まり、安永幸一氏による評伝も出版されました。それでそれまで断片的だった吉田 博の生涯を知ることが出来ました。

吉田 博については、このnoteの記事を始めた早々に記事にしました。

ここでは、内容を繰り返しませんが、いきなり米国に渡り、デトロイト美術館で展覧会を開き、旅費を稼いでしまうという明治人の大胆な行動力に驚きます。

加えて、吉田博の夫人で画家の吉田ふじをについても関心をもちました。

もともと二人は義兄妹として展覧会を開き旅費を稼ぎながら欧米を数年にわたって回遊し、帰国後結婚して妻となった後もふじをは洋画家として活動を続けます。戦後は、ほそぼそと画業を続けますが、博が亡くなった後、特に晩年に作風は劇的に変化します(下記記事でその変化がわかります)。

劇的な変化が何によるのか分かりませんが、「画家」という以前に、妻としてどうしても陰に隠れざるを得ない社会的な制約があった可能性があります。彼女の心の中にどのような葛藤と心の変化があったのでしょうか。

洋の東西を問わず「女性画家」にはそのような制約が付きまといます。ベルト・モリゾやメアリー・カサットなど油彩で名を成した女流画家も関心がありますが、「新版画」を作成するために、わざわざ日本にやってきた知らぜらる海外の女性画家達、例えばエリザベス・キース、ヘレン・ハイド、バーサ・ラムをNOTEの記事(下記)で取り上げたのもそのような背景があるからです。

実は、高野コレクションの中に吉田ふじをの作品が含まれますが、今回の展覧会では作品は出品されていません。しかし私の知らなかった海外の女性画家、エラ・デュ・ケインの作品が出展されていますので、感想では触れてみたいと思います。

4)幕末明治の日本を訪れた欧米人画家たち

さて、冒頭で紹介したように、日本人画家だけでなく、海外の画家達の作品が多数出展されていました。幕末から明治にかけての外国人画家と云えば、日本人に西欧絵画の技法を教えたチャールズ・ワーグマンや風刺画のジョルジュ・ビゴー、挿絵画家のフェリックス・レガメ、お雇い外国人のアントニオ・フォンタネージらは、教科書や図書館の本などでよく目にしますが、彼らの日本の風景を描いた本格的な作品を見る機会はめったにありません。

ですから、私としてはそれ以上のことを予想もしていなかったのです。

しかし今回の展覧会では、驚くほど多数の外国人画家が明治日本を訪れて、日本の風景を描いていたことを始めて知りました。

彼らは短期の滞在の上、作品を本国に持ち帰り、海外で販売したので日本で作品が知られていなかったのも当然だったわけです。

どうやら、知らなかったのは専門家もそうだったようで、2021年から今年にかけて行われた大規模展覧会の各美術館の学芸員の人びとがyou tubeに多くの解説動画を残しており、彼らの興奮が見る側に伝わってきます。

おそらく苦労して調査されたのだと思いますが、おかげで日本人画家や海外の画家達の略歴を知ることが出来ました。

以上述べた背景を基に、高島屋の展覧会の作品について次回の記事(その2)で感想を述べることにします。

(記事その2に続く)