金子信久「日本の動物絵画史」NHK出版(2024)その2:まえがき、あとがきに著者の熱い想いを見た。「鳥獣戯画」のかわいさの解釈に納得

(その1からの続きです。長文になります。)

はじめに

本記事では、記事その1で約束した、「日本動物絵画史」全体についての感想を書くことにします。

ただ一般的な感想を書くのではなく、記事その1で紹介した、ドラッカーや著者の金子信久氏が「まえがき」で述べている、「日本絵画の特徴が、動物画にある」という主張が、「日本絵画に独自性はあるのか」という私のかねからの疑問に答えているのかという観点で見てみたいと思います。

加えて1月18日に投稿した下記の記事の中で試みた、動物画における「かわいい」とは何か、人はなぜかわいいと感じるのかについて、著者がどのように考えているのかについても注目しました。

「まえがき」、「あとがき」に著者の想いを見た

私は、本書を読み終えた後、改めて「まえがき」と「あとがき」を丁寧に読んでみました。

一般に本のまえがき、あとがきには、その本を書いた著者の動機や、本の内容の歴史的、あるいは関連分野における位置づけ(独自性、社会的重要性など)が書かれていますが、金子氏のような美術史の専門家が通常は表さない強い気持ち(想い)を隠さず述べていることに驚きました。

しかし、その想いを頭に入れて本文を読み返すと、本の中で金子氏が言いたかったことが改めて強く伝わってきて、まえがきで表明した率直な気持ちに十分納得したのです。

言い換えれば、まえがきとあとがきに著者がこの本で伝えたかったことが言い尽されていると考えられるので、本記事では、一般には読書感想文で取り上げない「まえがき」と「あとがき」を最初に紹介することにします。

まず「まえがき」です。

「まえがき」に見る金子氏の想い

最初に著者は、小学生時代に見たり、読んだりした「昆虫物語 みなしごハッチ」、「ごんぎつね」「ど根性ガエル」の思い出から入り、長じてから就いた学芸員の仕事を振り返ります。

私が学芸員の仕事に就いて、およそ四〇年。江戸時代の洋風画、円山応挙や永沢蘆雪、そして禅画や文人画へと、興味も研究対象も広がったが、中でも深く関わってきたのが、江戸時代の動物絵画である。「動物絵画」という言葉がタイトルに入った展覧会を二度企画し、他の展覧会でもその都度、異なる切り口本も必ずと言ってよいほど動物の絵を展示してきた。また、「ねこと国芳」(バイインターナショナル)、『江戸かわいい動物』『鳥獣戯画の国』『子犬の絵画史』(いずれも講談社)、『長沢蘆雪「かわいい」を描く筆』(東京美術)など、かわいい動物の絵を集めた本を作ってきた。

実際、私自身金子氏の仕事は、時折訪れる府中市美術館の企画展や出版物を通じて断片的に知っていましたが、この記事を書くために、府中市美術館での企画展を調べてみました(表1~4)。

出典:府中市美術館HPこれまでの企画展より作成

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/index.html

出典:府中市美術館HPこれまでの企画展より作成https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/index.html

出典:府中市美術館HPこれまでの企画展より作成https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/index.html

出典:府中市美術館HPこれまでの企画展より作成https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/index.html

すると、毎年のように江戸美術の企画展が行われていることが分かりました。

実は、府中市美術館の江戸美術の企画展に何度も訪問しているにもかかわらず、毎年開催するほど力を入れていたという認識はありませんでした。

改めてタイトルと内容を読むと、一つ一つに金子氏の想いが感じられ、新しい視点や展示の工夫・発想を読み取ることが出来ます。そして企画展の図録の執筆をもとに、テーマごとに次々と本を著していった経緯が分かりました。

金子氏は次に日本の動物の物語の対比としてイソップ物語、マザーグース、ピーターラビット、ミッキーマウスなど西洋の動物の物語を挙げた後、以下の重要な視点を指摘します。

あの話(ピーターラビット)の中で一つだけ、ピーターのお父さんが人間に捕まってパイになったという設定だけは、どうしても好きになれない。もちろんただの好き嫌いにすぎないが、けれどそのあたりに、なぜハッチやピョン吉と日本の動物絵画史が私の中で繋がるのか、それを考える糸口がありそうな気がする。

(中略)しかし、これも本文で見ていくように、動物と人と同じ命を持つとする仏教の教えと、動物を人の下に位置づけるキリスト教の教えの違いは大きい。

すなわち、宗教の違いからくる西洋と日本の人々の動物に対する見方の違いです。それが人の「心」にも作用したはずだというわけです。

次に、金子氏は従来にない本書の意義、位置づけと、日本絵画の特徴を明確に言い切ります。

本書は、古代から近代までの日本の動物絵画の歴史を記した一冊である。「日本の動物絵画史」とは、一見、平凡なテーマに思えるかもしれない。しかし、本書に収めた図版を見るだけでわかるように、一つの国でこんなにも色々な動物の絵が描かれたということは、間違いなく日本の特徴である。少し大袈裟に言えば、「日本の動物絵画史」という一冊の楽しい本を作れること自体が、世界的に観て非凡、特別なことである。

著者は読者からの反論に備えて「少し大袈裟に言えば」と「ことわり」を入れていますが、どう読んでも私には次のように聞こえるのです:

あなたたち読者は「動物絵画史」なんて、ごくごく平凡なテーマと思うかもしれないが、とんでもない! 一国でこんなにたくさんの動物の絵を描いた国はなく、普通の国では「動物絵画史」といった一国の動物絵画通史なぞ作れるはずがない!だからこの本は、世界的に観て非凡、特別な本なんだぞ。

もし、金子氏が上述の私の文章を読んだら、自分はこのような読者をばかにするような傲慢な気持ちをもっていない! 失礼にもほどがある!と私に対する怒りとともに叱責されることは間違いないでしょう。

あくまで私が感じた気持ちをあえて率直に表してみたのです。私が言いたいのは、金子氏の文章の背後に、企画展を通して長年研究した結果得られた江戸絵画に対する氏のゆるぎない確信と、本書に対する自負心を感じたことでした。

そして、まえがきの最後は、読者が本書において特に注意してほしい二つのキーワード、「心」と「造形」を示して、さあ読んでみてくださいとよびかけて終ります。

人々が動物や動物の絵に対して抱いてきた「心」と、画家たちのよる「造形」の歴史を見ていこう。

太字は筆者による。

さて、まえがきの紹介が終われば、本来ならば本文の紹介とその感想が続くことになるはずですが、ここでは先に読者が本文を読み終わったあとに読む「あとがき」の紹介に移ります。

「あとがき」に見る金子氏の想い

最初に、本書が出版にいたった経緯を述べた後、学術的にどのような切り口で日本の動物絵画史を書くかという論点から入ります。

まず、既存の動物絵画の研究について著者が感じたことが述べられます。

日本の動物絵画史について、私が深く考えるようになったきっかけは、二〇〇七年の勤め先の美術館での展覧会「動物絵画の100年 1751-1850」である。企画した理由は、江戸時代の動物の絵が多彩で面白いからだが、改めて研究書や論文などに目を通して、何かすっきりしないものを感じた。動物の絵には吉祥の意味が込められているとか、本草学などの学問を背景に写実的に描かれるようになったとか、あるいは、輸入動物や民間信仰の観点からの研究が多いのである。そうした研究が大事なことは理解できるし、恩恵にもあずかった。ただ、私が色々な動物絵画を見て感じていた魅力、つまり心惹かれる世界とは違っていた。

さて、この部分は私にとっては大変重要と思う部分です。なぜなら、記事その1(下記)の冒頭の節、「なぜこの本を取り上げたのか、2年越しの動機」で説明した、本書を取り上げた第一の理由に直接かかわる部分だからです。

その節で私は、ドラッカーが力説しているように、日本絵画の理解には、江戸時代の文人画、禅画、花鳥画(動物画)を鑑賞すべきなのにまだ果たしていないことを述べました。

個人的には、水墨画の「花鳥画」、また「禅画」と「人文画(南画)」について、いくつもの一般書を読んだのですが、どうしてもしっくりと来なかったのです。

例えば、花鳥画では宮崎法子氏の「花鳥・山水画を読み解く」(ちくま学芸文庫)です。

この場合、中国絵画の花鳥画は理解できるのですが、本書の内容だけでは日本の花鳥画について不十分に感じました(それは、おそらく私の理解不足のためだと思います)。

私は、山水画については、島尾新氏の著書のおかげもあり、実作品を見ることによってなんとかついて行くことができたのですが、花鳥画についての一般書の記述は、上記金子氏の記述に近い感じを抱いたのでした。

さてそれでは、金子氏は既存の学術研究の視点・手法を離れてどのようにしたでしょうか。

氏によれば既存の視点を気にせず、作品を見て思ったままに構成することにしたと述べ、いくつか自分が企画した展覧会の具体例を示します(この具体例については、前節の表1から4に示した府中市美術館企画展のタイトルと内容を読んでいただければ詳細がわかります)。

そして、次の大切な視点にたどり着きます。

そして、それ以降、ことあるごとに動物の絵について考えてきた。例えば、私が美術史に関わるきっかけになった仏教美術や、そのもとにある仏教の教えが、どれほど日本の人たちの動物への思いや動物絵画に影響をもたらしたか、また、画家一人一人が、動物の姿かたちをどう造形化してきたか。作品を見れば見るほど、「描く」という視点も大事だと痛感した。

太字は筆者による。

金子氏は、ついに太字で示したように、既存の学術研究にない視点を手に入れました。

それに続けて、近年になって既存の研究になかった二つの視点がはっきりしたのだと言います。

そうして近年、ようやく動物絵画史について書いてみようと思ったのは、今までの動物絵画の研究や語り口にはなかった、二つの視点がはっきりしたからだ。すなわち、「心」と「造形」である。「心」は、動物の心と絵を見る人の心、その両方だ。

太字は筆者による。

ここで、前節の「まえがき」がなぜ次の言葉で終ったかが分かるのです。

人々が動物や動物の絵に対して抱いてきた「心」と、画家たちのよる「造形」の歴史を見ていこう。

太字は筆者による。

最終的に金子氏は「心」と「造形」の従来の研究に無い二つの視点を手に入れたのです。

もちろん、あとがきは、本文を読んだ後に読むので、読者は金子氏がここで述べた「心」と「造形」は、すでに読んで理解しているはずです。

にもかかわらず、興味深いことに金子氏は、このあと、2頁半にもわたって「心」と「造形」について説明を続けるのです。これは、「あとがき」としては異例ではないでしょうか。

しかしだからこそ、私は金子氏の強い想いを感じるのです。

さて、流れとしてはこの2頁半の部分を紹介すべきですが、本文と同じほどの力の入れ方の文章なので、次章以降の本文の感想文の中で適宜引用していきたいと思います。

ここでは、あとがきの最後の文章を引用し、改めて金子氏の想いを感じ取っていただくことにします。

私は日々、「心と造形」に思いをめぐらせてきた。そして、かわいいものを表現することや、そうした絵を見て味わう営みも美術史に記されるべきだと心に決めたとき、長年私の中にぼんやりとあった「日本の動物絵画史」の全体像が、ようやく目の前に現れた気がした。「猫は中国語で七〇を表す文字と発音が同じだから長寿を表す」といった話より、もっと大きな、日本の動物絵画を包み込んできた深く広い世界を感じたのである。

太字は筆者による。

第二章《鳥獣戯画》のどこがすごいのか? 第三章 失われた愉快な世界

さて、「日本動物絵画史」の本文ですが、金子氏の考えに従って、時代を古代・中世(信仰と動物、失われた美術)、近世(平和な社会と多彩な動物絵画)、近世~近代(動物の心と人の心)と大きく3つに分けて記述しています。

通史ですから、古代・中世から始めるのは当然ですが、金子氏も云う様に、多彩で質的、量的にも日本独自の動物画が大きく発展したのは近世以降ですから、内容的には近世以降の比重が大きいのは当然です。

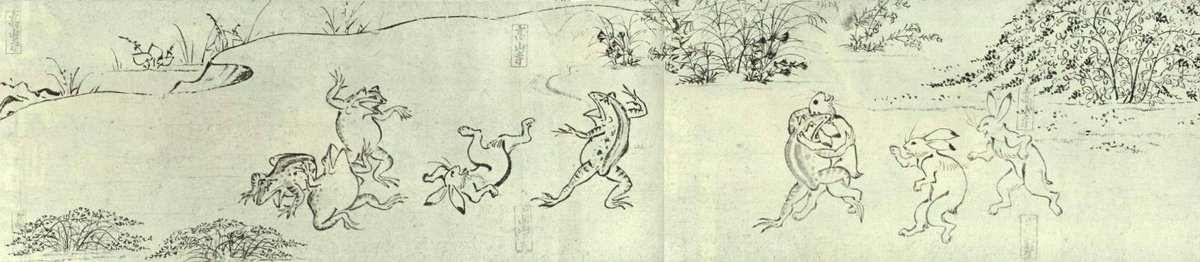

しかし、わが国では、漫画の祖やアニメの源流と捉える人がいるほど、中世に描かれた国宝、《鳥獣人物戯画》が時代に孤立し、まるで突然変異のように現れたかのような圧倒的な存在感を示しています。

実際、私が数年前に東京国立博物館で開催された特別展 「国宝 鳥獣戯画のすべて」を訪問したときに甲巻から丙巻まで実見しましたが、特に甲巻の動物たちの描写は、とても900年前の画家が描いたものとは思えません。その卓越した筆捌きはおそらく当代一の画家に違いないと感じました。

実際本書でも、第二章と第三章で《鳥獣人物戯画》を取り上げています。

私がこの《鳥獣戯画》(本書では、この略称が用いられています。以後この名称を使います)の章をなぜこの記事で取り上げるのか、その理由は金子氏の視点が、「まえがき」および「あとがき」で述べているように、これまで読んだ解説書では見たことの無い、まったく新しい視点で議論がなされており、私にはとても新鮮に映ったからです。

まず、金子氏は《鳥獣戯画》(甲巻~丙巻)の概説に続き、制作時期と作者について最近の研究成果を詳述します。

次に本書のテーマである動物絵画に沿って、甲巻に絞り、二つの場面を使って金子氏の視点で議論を進めていきます。

選んだ二つの場面とは冒頭の場面(図1)と蛙と兎の相撲の場面(図2)です。

出典:wikimedia commons, public domain.

出典:wikimedia commons, public domain.

(余談)改めて背景の水墨表現に驚く

金子氏の記述の紹介に入る前に、甲巻の水墨描写についての私の見方の変化を話したいと思います。

実は、一昨年から、わが国および中国の水墨画を見るようになり、また東京国立博物館で開催された特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」を見て以来、水墨画とやまと絵を入念に見るようになりました。

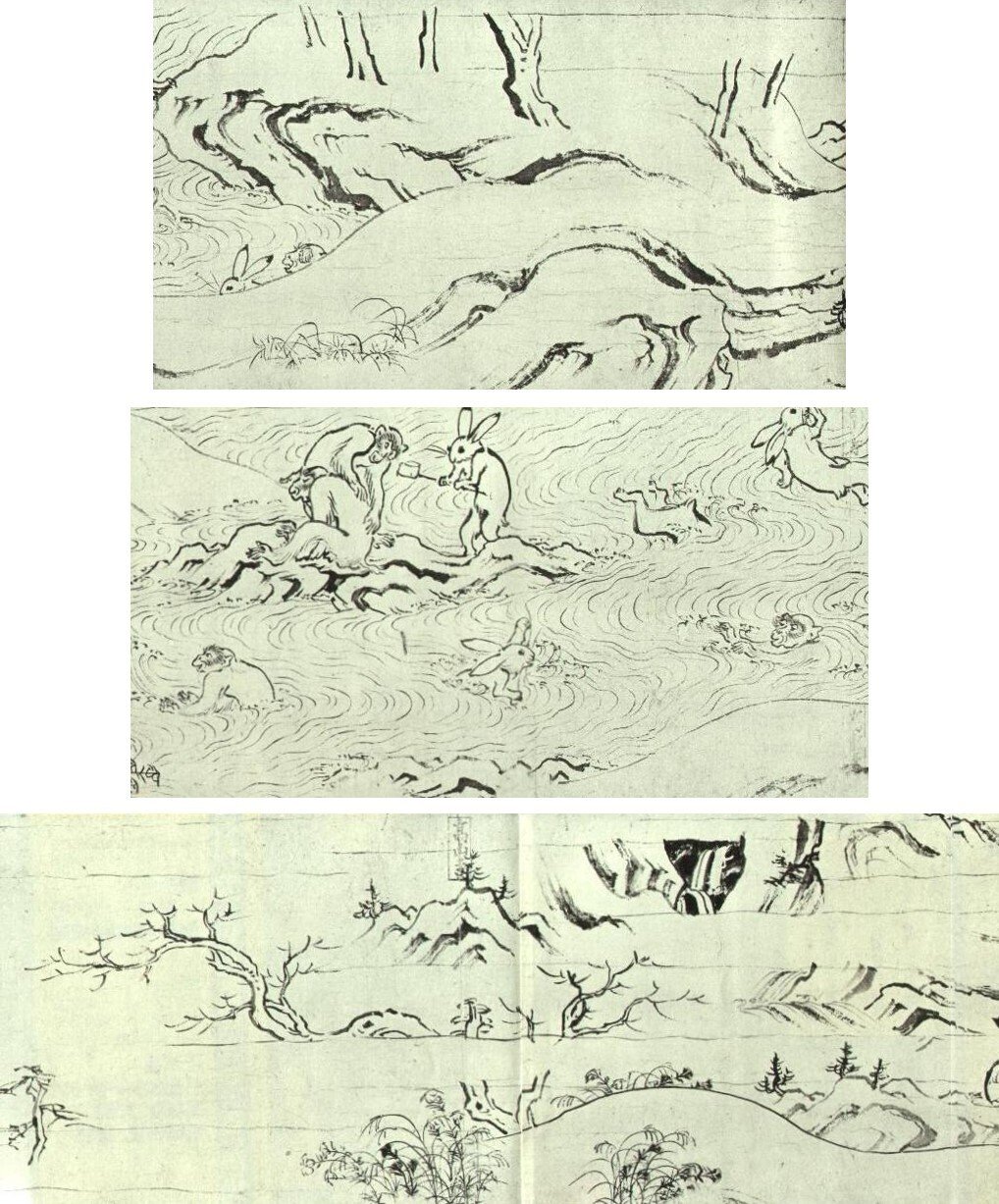

以前は、《鳥獣人物戯画》甲巻について、動物たちの見事な描写に眼を奪われても、背景の描写はほとんど気にすることはありませんでした。

ところが、ここ数年、中国、日本の水墨画、そしてやまと絵を鑑賞することになって以来、まず、蛙や兎たちの背後にある、萩や薄など、草花の描写に「あれ!? うまいな」と気づく様になりました。

《鳥獣戯画》は日本美術史上、やまと絵であると云われています。ですから図3で示すように草花の枝や茎の心地よいしなり、曲がり具合は確かに、やまと絵そのものです。

一方、今回初めて冒頭部分の背景をよく見ました(図4)。すると驚くなかれ私には、樹木や流水、岩や崖、滝の描写はやまと絵というよりは中国の水墨山水の筆の運びに近い印象なのです。

実際、《鳥獣戯画》甲巻と同じ平安時代(12世紀)に描かれたやまと絵の《信貴山縁起絵巻》の描写と比べてみるとその違いがよく分かります(図5)。

出典:いずれもwikimedia commons, public domain.

《信貴山縁起絵巻》は、白描画ではないので、《鳥獣人物戯画》と直接比較できないかもしれませんが、線描のベースは墨線描写で同じはずです。

図5の《信貴山縁起絵巻》の樹木、水、岩の描写と図4の描写と比較すると、前者のやまと絵の墨線が、素朴(あえて稚拙といってもよい?)で柔らかい線であるのに対し、後者の墨線は、決然として迷いのない線で描かれ、同時代のやまと絵(後代も含め)の線とは大きく違っているように私は感じます。念のため、特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」の図録に載っている平安時代(12世紀)に描かれたやまと絵と比較しても同じ結果が得られました。

この結果は、図3が、典型的なやまと絵の草花の描写だとしたことと矛盾するように思われるかもしれません。

しかしながら、図3の草花の線描も、私には12世紀のやまと絵のものとは思われないのです。どう見ても素朴・稚拙とは程遠い流れるようなスムーズな線で、しかもデザインが洗練されていて600年も後代の尾形光琳のデザイン感覚に通じるほどだと言ったら大袈裟でしょうか?

一方、図4の水墨画に近い筆はこびにしても、そう言い切るのは問題があります。なぜなら一般に、中国の水墨画が日本に入ってきたのははるか後代の室町時代、禅宗と共に入ってきたと云われているからです。12世紀に巧みな水墨の筆さばきを実現していることに驚きを禁じえません。

以上から、背景の描写についても《鳥獣戯画》甲巻を描いた画家は非凡な技量を持つ人物だったと言えるのではないでしょうか?

少々長く寄り道をしてしまいました。感想文に戻ります。いよいよ金子氏の新しい視点の核心に入ります。

かわいいのか、かわいくないのか?

上の見出しも第二章の節の題名を借りました。

まず、《鳥獣戯画》の動物の「かわいい」はどんなかわいらしさなのかの意味から始めます。

語源的には、「顔映ゆし」(恥ずかしい)が意味が広がり相手を同情する「かわいそう」になり、さらに現在の「かわいい」なったといいます。

つまり、小さなもの、弱いものに対して「かわいい」と言いたくなるのは、そういう言葉の歴史があってのことだ。健気にがんばる様子を見てかわいいと思うことにも、合点がいくだろう。また、おかしなもの、愉快なもの、非の打ち所のない完璧さとは違うヘマなところや恥ずかしいところをみせてしまうことが、見る者の心に親しみを湧きあがらせ、かわいいと思わせもするのだろう。

以上のように「かわいさ」の原因を分析して、《鳥獣戯画》甲巻の動物たちに対しては次のように述べます。

絵巻の中でおかしなことを演じる様子や、兎や猿に比べてどう考えても弱いであろう蛙のような小さな命が懸命に色々なことをする様子に、健気さを感じるのではないだろうか?

私は、1月18日投稿の下記の記事の中で、小動物のかわいらしさが何に由来するのかを模写を通じて考えたことがあります。

出典:雀を除いてすべてnote記事:「博物館に初もうで>東京国立博物館常設展(2)カワイイ小動物はなぜかわいい? 模写して考えた」

https://note.com/wataei172/n/n973e94efe6cd

私が考えたかわいさをの由来をまとめると以下のようになります。

(1)曽我蕭白の親子亀に対して:

首が無く、手足も胴体から直接でている形(親亀)、赤ちゃんだけで可愛い。たどたどしい足取りで地面に這い上がる健気な様子。

(2)俵屋宗達の兎に対して:

小動物であれば全般に可愛い印象を与える。「鳥獣人物戯画」甲巻の兎も同系。輪郭の造形がある種の「ゆるさ」を感じさせ、のちの子犬の描写に受け継がれるように思う。

(3)酒井抱一の猫に対して:

この猫の可愛さは、やはり顔の表情だ。突き出た鼻は猫というより犬。そして人間のように眼が笑う。猫の背が大きく円を描いて、全体が丸っこくなっている姿がおそらく可愛く見せている。

(4)鈴木春信の猫に対して:

酒井抱一の猫と基本的に同じ。左前脚の上に、ちょこんと顎をのせている姿がより可愛く見せている。

(5)歌川広重の雀に対して:

正面を向くことで、鑑賞者と相対する。鑑賞者は雀の顔が人間の顔のように見え、突き出したくちばしがあたかも笑っているように見える。さらに膨らんだ両頬の中に黒い丸の模様が可愛さを増す。

https://note.com/wataei172/n/n973e94efe6cd

より抜粋

このようにまとめてみると、擬人化していないことを除けば、《鳥獣戯画》の動物にも当てはまるような気がします。特に、健気な子亀の様子などです。

次に金子氏は、もうひとつの大事な視点に踏み込みます。それは、かわいさを感じさせる姿かたちの表し方です。蛙、猿、兎の造形に対して次のように評します。

蛙:ぷっくりした体、思いっきりよく開く口、くりっと出っ張った目、引き締まった足、開いた指の先。実物の特徴を捉えつつ気持ちの良い形にアレンジ。

猿:表情に力点。小さい瞳、大きい白目、瞳の位置で表情を変える。

兎:黒目で目の動きがないため心の状態を伝える「窓」がない。本物の兎も黒目で白目がない。作者は本物と同様に描いただけかも。

そして、次のように結論します。

実は、日本の絵画史を振り返っても、これほど登場するものの「心」や「気持ち」を表現した作品は稀である。

以上、《鳥獣戯画》で見出した、この「心」や「気持ち」の問題、そしてその源となる「造形」こそ、金子氏が本書の中でも主要な部分を占める、近世、江戸時代の動物絵画の章で大事な論点となっていきます。

第三章では、金子氏は新たな視点に読者を導いてくれます。

結論を言うと、《鳥獣戯画》の動物たちの描写は、突然変異のように生まれたのではなくて、今は失われた先行する手本となる動物絵画があったのではないか、そうとしか考えられないというのです。

現代人は、「猫を描いて」と言われサッサとかける人は多いはずだが、その理由は豊富に出回っているイラスト化された猫を知っているからだとし、あれほど動物の絵が描かれた江戸時代の画家達ですら苦戦していることを指摘します(例えば、国芳以前の猫は猫らしくない)。

ところが、私も上述したように同感なのですが、《鳥獣戯画》甲巻の動物すべてが、

特徴が的確に捉えられ、簡略な描写に整理され、表情が体まで使って表されている。(中略)

あくまで仮にだが、《鳥獣戯画》甲巻が何か高度な構想に基づいて念入りに時間をかけて制作されたのだとしても、それまでこんな動物を描いたことのない画家が、この一つの絵巻だけのために、いわば俄仕込みで、ここまで完成されたキャラクターを作り上げ、自由自在に描くことができるものだろうか?

と疑問を投げかけます。

以下、金子氏は動物の描き方に注目し、奈良時代の落書き「墨書土器(サル)」(図7)と「唐招提寺の梵天象の台座の蛙と兎と馬」の先行する例を挙げます。

出典:奈良文化財研究所画像公開 土器画像

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-data-repository/68

そして、これらの落書きと《鳥獣戯画》との関連を述べたのは辻惟雄氏であると紹介した後、自身の推論を加えます。

辻氏の推論に加えてもう一つ注目するべき点は、今ここで述べたように、皿の落書きも仏像の台座の落書きも、単発的に描き手が自分のイメージや観察で描いたのではない、ということだ。既にその動物の特徴を捉えた簡略な「描き方」が存在したことを、落書きの描写から読み取ることができる。

そして金子氏は、絵画は権力者や貴族、宗教の世界で作られたものではなく、「消耗品の絵画」があったはずだと指摘します。前者は、後世に残りやすいが、後者は用が終われば捨てられる運命にあるとし、今は残っていないが、文学作品には記述されている平安時代の滑稽な絵、「|嗚呼絵《おこえ》」を例として挙げます。

さらに、《鳥獣戯画》と時代が近い12世紀後半、奥州平泉藤原氏の柳之御所の遺跡から平成二十四年に見つかったおかしな蛙の絵(下記)を示し、キャラクターとして出来上がった描き方の例があるとして、《鳥獣戯画》と似た動物の描き方の存在を指摘して、著者の推論を補強しています。

平泉の柳之御所資料館でカエルの板絵(ケロ平)の現物を見せてもらう。写真で何度も見ていたが、原画の迫力は圧倒的。平安末期に漫画を描いた人の大胆さが伝わってきます。 pic.twitter.com/T1dYMZ04tn

— 達増拓也 TASSO Takuya (@tassotakuya) January 21, 2015

なお、参考までに《鳥獣戯画》の描き方の遺伝子が、近現代までの日本の動物絵画に繋がることを示した金子氏の著書があることを下に紹介します。

以上見てきたように《鳥獣戯画》対して浮かび上がった金子氏の新たな視点は、「心」と「描き方(造形)」であり、今後、江戸時代の動物絵画での重要な視点になっていきます。次回の記事、その3で紹介いたします。

(記事、その3に続く)

前回の記事は、下記をご覧ください。