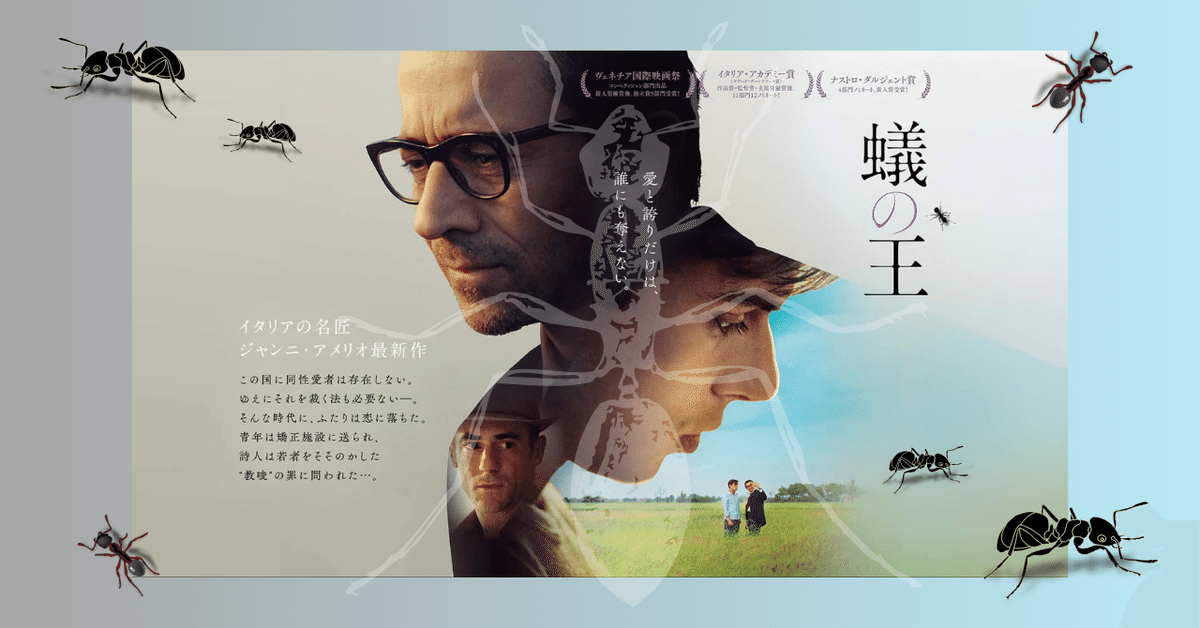

映画「蟻の王」を観ての私的考察

*ネタバレの部分がありますのでご注意ください。

ここ最近、イタリアに関するエンタメへの興味が重なりました。

その一つがこの映画「蟻の王」。

(あとは映画「シチリアサマー」とマンガ「チ。-地球の運動について-」。「チ。」はイタリアではなくP国とC教ということでフィクションですが、地動説に関する弾圧をテーマに描かれており、イタリアを想起させるので。追記:P国はコペルニクスの出身国ポーランドを想定しているようです。中世でルネッサンス期と言われたらイタリアしか頭になかったです(;^_^A)

御年78歳のジャンニ・アメリオ監督のこだわりを感じる美意識が随所に見ることができる映画でもありました。美しい画面づくりにこだわっている映画は、その美への感謝と労力への敬意を持つ質なので、それだけで私的ポイントが高くなります。

あらすじは…

1959年春、イタリア・エミリア州ピアチェンツァ。詩人で劇作家、また蟻の生態研究者でもあるアルド・ブライバンティ(ルイジ・ロ・カーショ)は、芸術サークルを主催し、そこには多くの若者が集っていた。ある日、兄に連れられ、エットレ(レオナルド・マルテーゼ)という医学を学ぶ若者がやってくる。アルドが探していたクロナガアリを持ってきたことで、二人は初めて言葉を交わす。芸術や哲学など、あらゆる話題を語り合い、互いに魅了され、仲を深める二人。エットレはアルドの元に通い詰めるようになるが、エットレの母親は二人の関係に憤り、あろうことか、教会でアルドの母親であるスザンナを罵るのだった。 5年の月日が流れた1964年の春。ローマに出て充実した生活を送っていたアルドとエットレだったが、ある朝、エットレの母親と兄が二人の部屋に突然押しかけ、エットレを連れ去ってしまう。エットレは同性愛の“治療”のために矯正施設に入れられ、アルドは教唆罪に問われ、逮捕されてしまう…。

「我が国に同性愛者はいない ゆえに法律もない」—ムッソリーニ

1968年夏、イタリア・ローマ。イタリア共産党機関紙「ウニタ」の記者であるエンニオ(エリオ・ジェルマーノ)は、新聞報道でアルドが教唆罪で逮捕されたことを知る。刑法には同性愛という言葉すら載っていないのに、同性愛者のアルドが教唆の罪に問われたことを不審に思い、取材することに。そして、ついにアルドの教唆罪裁判が始まる─。

主人公のアルドについて

アルド・ブライバンティ Aldo Braibanti 1922-2014

イタリアの詩人・劇作家・演出家。第二次世界大戦中はレジスタンスに身を投じ、戦後は芸術活動に専念。教唆罪に問われた“ブライバンティ事件”では、マルコ・ベロッキオ、ピエル・パオロ・パゾリーニら映画監督、ウンベルト・エーコ、アルベルト・モラヴィアら作家がブライバンティの無罪釈放を求め活動した。蟻の生態学者としても知られている。

ストーリーはコンバージョン・セラピーのショッキングな場面から始まり(←インパクト重視だったんでしょうか?でも時系列が前後してちょっとわかりづらくなっていた気がしました。普通に二人の出会いから始まっての時系列通りでもよかった気がする)、時は遡って映画前半はアルドとエットレの出会いと関係を中心に描かれる。後半は記者エンニオの視点から「同性愛の罪」ではなく「教唆罪」に問われる裁判の様子を追うという流れ。

ストーリーとしては、実際にあった事件を元にしているので特別ひねりがある訳ではない。ただ実際の教え子はエットレではなくGiovanni Sanfratello。

彼の家族が結果的に酷いことをするので、そこは実名で糾弾するようなことにならないように配慮したとインタビューで監督は語っていました。

記者もエンニオではなくPaolo Gambescia。

ブライバンティのWikiを読むと、記者のPaolo Gambesciaはl'Unità(彼が所属する共産党系の新聞)から強いサポートを受けており、裁判後も長年、利益ある仕事を続けていたそう。映画では、彼に仕事を振った編集長も実際はホモフォビアであり、この事件に熱心なエンニオにも不快さを示し、職を辞するように暗に威圧してくる描写に改変されていました。

この辺りは、左派、リベラル、ローマという都会に住む人たちの中にもホモフォビアが厳然と存在していたことを、その時代を生きてきて、自身の経験から知っている監督が示したかったメッセージなのかな?と思ったりします。

私的考察いろいろ

鑑賞後に色々考えて思いついたことを書き留めておきます。

「蠅の王」と「蟻の王」

原題は「Il signore delle formiche」、英語だと「 Lord of the Ants」。

Lordは、King(王)よりも主従関係を意識した単語というイメージです。主君とか領主とか、神様とか。

これは蟻の研究家であるブライバンティを指しているのは明白。蟻の王というより、どちらかというと蟻先生って感じのイメージの方が近い気がする。

パット見で、ウィリアム・ゴールディングの小説「蠅の王」、英題で「Lord of the Flies」なので、ここからの影響や引用があるのかな?と思ったりもします。

そこで「蠅の王」についてググった時に、チャットGPTが回答したものがあったので載せてみると

「蠅の王」は、人間の本性の暗い側面を探求したウィリアム・ゴールディングの小説です。 この物語は、無人島に取り残された少年たちのグループと、彼らが自分自身を統治しようと奮闘しながら野蛮に落ちていく様子を描いています。 この小説は、文明と野蛮の対立、純潔の喪失、人間の本性に内在する悪などのテーマを掘り下げています。 それは、文明の制約が取り除かれたときに社会内に混乱と破壊が起こる可能性についての強力な寓意として機能します。

「蠅の王」は文明の無い無人島に辿り着いた少年達の話でしたが、「蟻の王」は文明がある、それも長い歴史のあるイタリア社会においても野蛮な考えは蔓延しており、純粋な愛は否定され、人間の本性に内在する悪は文明の有無に関係なく脅威であり続けることを、この二つの作品の対比で示したかったのかもしれません。

*******************

「Lord」=神 キリスト教的視点から

コチラの方の記事の中で、エットレと兄リカルドの関係が旧約聖書のカインとアベルの関係と同じだという指摘があり、なるほど!と思いました。

より神に愛された弟アベルに嫉妬して弟を殺める兄カイン…という話ですよね。

そうすると、神に当たる存在はブライバンティになるわけです。

それを踏まえて振り返ってみると、まさしくブライバンティはキリストの如く描かれているんだとハッとさせられました。

「Lord of the Ants」の「Lord」という単語も、「Oh, Lord!」=「ああ神様!」という感じで使われますし、ブライバンティをLord=キリストとして捉えると、この映画はすごくしっくりきます。

いちばん象徴的なのは裁判です。そこで彼は殆ど話さない。弁護士さえ要らないという。

キリストもユダヤ人たちに捕まり裁判にかけられる。しかし弁解や弁明はしなかった。既に死刑になる運命を予言していたから。

そして彼が蟻の観察者というのも、まるで神が人間を俯瞰して見ている姿にも重なる。

そしてキリスト教をゲイ的視点で語る時によく言われるのが、キリストと使徒ヨハネの関係です。使徒ヨハネは最も愛されていた使徒と言われ、10代の若い青年だったとも言われています。キリストの磔刑の時も聖母マリアと十字架の下にいますし、復活の時も真っ先に駆けつける。

他の使徒のように裏切ったり、疑念を抱いたりせず、どこまでも彼に付き従っていた人物。

実際にキリストのセクシュアリティというwikiのページにも

長年、二人の関係に同性愛のホモエロティックな要素を感じ取られてきたとも書かれています。

どんな酷い目に合っても、一途にブライバンティを愛していたエットレと使徒ヨハネの姿は重なりますし、そもそもヨハネは兄ヤコブと共にキリストの弟子になっている点もエットレに重なっているんですよね。

最後の場面で、ブライバンティがエットレに会いに来て抱きしめるところ、最後の晩餐でキリストに寄りかかる姿が定番になっている使徒ヨハネの姿と非常に酷似してるようにも思います。(ダ・ヴィンチの最後の晩餐は例外的に体を離していますが)

ジャンニ・アメリオ監督は、そういう画を撮りたかったという意図があったから、あの場面を入れたのかな?と思うんですよね。

刑務所に収監されていたブライバンティが、母の死で一時外の世界に出て来られた。そこでエットレと最後の抱擁を交わす。磔刑で一旦死んで3日後に復活したのち昇天したキリスト。収監=死と捉えると、ここもキリストになぞらえているような気がします。一瞬の再会。監視付きで外出しているのにこんな寄り道許されるのか?とも思うわけで、この絵の為の演出だったのかなと。

あと母親の存在も。

ブライバンティの母親は、エットレの母親とは対照的に、まさに聖母マリアの如く慈愛の存在として描かれていたと思います。シングルマザーで息子を支え、ローマにいくことを勧め、困難の時でもじっと寄り添っていました。裁判の時も毎度傍聴していて、使徒ヨハネのエットレと共に、息子に寄り添う姿は十字架に掛けられたキリストに寄り添う聖母マリアのようです。

ブライバンティに演技指導を受けていて、エットレに好意を寄せていた女の子はさしずめマグダラのマリアでしょうか?ブライバンティの母親の葬儀に手伝いに来ていたり、エットレの世話もしているように語られていました。マグダラのマリアも確かキリストの死後、聖母マリアと使徒ヨハネと一緒にいたような記述があったように思います。

彼女はエットレに自分からキスするし、その後は出来ちゃった婚をして身重の状態…60年代のイタリアでそれがどこまで顰蹙ものなのかはわかりませんが、厳格なキリスト教的には余り好ましくはないことだとは想像しますので、そこがマグダラのマリア要素かなと。

コミューンで生徒たちに色々教えるブライバンティの”師”という姿。これも使徒たちを従えて色々と神について教えるキリストの姿と重なるようになっている気がします。あの場面でいた生徒たちの数を数えたら使徒の数と一緒の12人ぐらいだったりするのかも?演技指導での問答も、キリストが弟子に投げかける問答と重なる部分があったりするのかもしれませんね。

ジャンニ・アメリオ監督は、このブライバンティのケース、実際はこんなにキリストの足跡と一緒なわけはないと思うのですが、そこに寄せてわかりやすく表現していたんだな~ということが、そういう視点で考察してみるとよくわかります。

こういう風に提示されると、キリスト教文化圏の人々にとったら、もうキリストの足跡は常識のような話なので、当時のイタリア人=キリストを殺したユダヤ人と同様だとなる。無実の罪で殺されたキリストのことを誰よりも知っているはずの敬虔なカトリックの国であるイタリア人たち。彼らへの強烈な皮肉も込めていたんだなと。

しかし、ブライバンティの裁判当時、この状況がキリストと重なると、多くのイタリア人が思えないってのが不思議なものですよね。それほど憎悪というものは思考を停止し、視野を狭めて、見えてるはずのものを見えなくしてしまうということなんでしょう。 二千年経っても変わらない。キリスト教の総本山みたいな国でも変わらない。もうどうしようもないなぁ、人間って…(;^_^A。

*******************

蟻の世界

ブライバンティが蟻の研究者ということで、もっと蟻の習性とストーリーが関連付けられていたりするのかな?と思っていましたが、そこはそれほどでもなかったような…。私が気付いてないだけかもしれませんが。

印象的に使われていたのは、

蟻には二つの胃袋がある。ひとつは自分の食べ物を貯めておくもの。もうひとつは仲間のためのもの。自分より他人を優先させる、共同体を大事にするところが好きだとエットレが言っていた場面でしょうか。

二つの胃袋についてググってみました。

↓のリンク先に図がありますので興味のある方は覗いて見てください。

胃袋の前に素嚢(そのう)という器官があって、それが第一の胃袋で仲間の為に蜜を貯めておくところのようですね。

↓この記事は蟻の習性を、大学准教授の方がわかりやすく解説してくれています。

蟻の結婚飛行の部分はアルドとエットレがローマに逃避行したところとちょっと重なるような気がしないでもないw。

蟻が仲間と高度に協力し合って生活する社会性昆虫という部分、これがコミュニストであるブライバンティの考えと通ずる部分があるから彼は蟻好きである。そして、蟻の社会性の部分、利己より他者優先の胃袋に興味をもったエットレ。二人はイデオロギー的にも同じ方向を向いてるッ!ってことで惹かれていった。木の下でちょっとロマンチック、素敵な心の邂逅的に描かれていましたよね。

そしてこの会話、利己より利他を優先するという精神、それが裁判での二人の行動に反映されていくわけです。アルドもエットレも自己保身には一切走らない。エットレに至っては、自分にあんな仕打ちをした家族のことさえも責めたりしない。蟻が蜜を仲間に与えるかのように、家族に愛を与えて憎しみを増やさないようにしているかのよう。そんなエットレの姿は蟻のようでもあり、自ら十字架に掛けられて愛を示したキリストにも重なるような気もします。

あと↓この記事も興味深いな~とも思いました。

女王アリ以外のメス蟻がたまに卵を産んでしまうこともあるようで(普通は産まない)、その時に他の蟻が妨害したり卵を破壊したりするんだそう。

この蟻社会の掟を逸脱する行為への徹底的な排除。これはブライバンティのような人間を排除しようとする人間社会とも非常に似ていてゾッとする部分。

しかもさらに興味深い点は、より若い集団ほどその傾向が強く、大きい集団になればなるほど余裕があるのか?攻撃しなくなっていくんだそう。逸脱行為を認めると巣の存続に関わるからとピリピリしているけど、安定した大きさの巣になると存続は担保できているから余裕ができる。蟻に心の成熟があるのかはわかりませんがそんな感じ。裏を返すと、キリスト教の同性愛排除傾向は自分たちの組織を維持することの脅威と感じており、余裕のない精神的未熟さの現れでもあるということなのかも。

この蟻の習性のことを、ブライバンティやアメリオ監督がどこまでわかった上で人間社会と比較していたのかは不明ですが、人間は蟻よりもある意味未熟であるというメッセージはもっと強調してもよかった気がします。

あと関係ないかもしれないけど、ブライバンティの芸術コミューンの名前が「The Tower」だったと思います。「塔」…共同体が塔ということで、私は蟻塚を思い浮かべました。

人間の背丈よりも高い2~3mぐらいあります。まさに塔。

The Towerというネーミングもブライバンティは蟻塚をイメージして名付けたのかな~と。蟻の研究者ならさもありなんですよね。

*******************

ニーチェの引用

映画の中で画集を見ているエットレにブライバンティがニーチェの話をします。

ラクダが獅子に、獅子が子供に…ナンチャラカンチャラという話。

ニーチェなんて読んだことの無い私にはチンプンカンプンでしたが、調べてみると「ツァラトゥストラかく語りき」という作品からの引用のようです。

内容を簡単にまとめてくれていたサイトがあったので引用させてもらうと

要点1 山に入り、孤独のなかで思索を深めたツァラトゥストラは、人びとにその知恵を贈るために山を下りた。しかし民衆はツァラトゥストラの語る言葉に聞く耳をもたなかった。

要点2 街に滞在したツァラトゥストラは、創造へと向かう精神がたどる3つの変化について、そして高潔な精神が陥る危機について語った。

要点3 最高の徳は贈り与える徳だと語ったツァラトゥストラは、弟子たちに「みずからを見出せ」と語って街を去り、ふたたび山に入り孤独にかえった。

要点2にある「創造へと向かう精神がたどる3つの変化」「精神が駱駝とな り、駱駝が獅子となり、獅子が小児となる」という。それを自分の絵描きとしてのスタイルがないというエットレにどう獲得していくべきかを説いていたわけです。

アホな私なら、わかった振りして流すか、「エッ?どうゆこと?」といって何度も訊き返すかしてしまうでしょうね💦。エットレみたいにすぐ理解してニッコリなんてできない。こんな高尚な会話をスッとできる人間になりたいもんです。

この物語の最後、「弟子に教えた後に、ふたたび山に入り孤独にかえった」と言う部分はブライバンティとエットレのラストとも重なる様で興味深い。監督は強く意図してニーチェの話を挿入したのでしょうね。

ということで、この3つの変化の話は重要な部分だと思うので、

少しでも理解するために、

知恵袋のこの解説や、

この記事なんかを読んで大まかな意味合いは理解するように努めました。

私なりに簡単にまとめてみると

新しい創造に至るには、

まずラクダ。重荷を背負わされている。常識、権威に支配されている状態。

既存価値、評価されているもの、権威といわれるものに従ってじっくり取り組む。

絵画とかなら写実的なデッサンをしたり、名画と言われるものをとことん模倣したりするということでしょうか。

次に獅子、ライオン。

その既存価値に疑問を持ち、反抗、破壊の意志を持つ。

その権威が絶対的なものではない、こうすればもっと良くなるのでは?この方がより私の考えを表現できるのでは?と新たな挑戦、試行錯誤していく段階。絵画なら自分のスタイルを追い求め獲得していく段階でしょうか。

最後に子供、小児。

その獲得したスタイルで自分の創造を無垢に、純粋に追い求めていくフェーズ。次々に新しいものを創造していける段階になる。

ピカソの絵画スタイルを思い起こすと分かりやすいかも?ピカソ美術館で見た幼少期のデッサンが恐ろしく上手だったんですよね。その基礎があった上で青の時代を経て、キュビズムでは写実性を破壊、超越して(この辺りが既存権威と戦っていた時代でしょう)、独自のスタイルを確立してからは創造の泉が湧くかのように多作になり、晩年の作品は子供の落書きのような、より無垢なものへの追及のようになっていきます。

この3つの変化をググった時に、安住アナの大学時代の先生で「声に出して読みたい日本語」でも有名な斉藤孝先生の

という研究論文に行き当たり(上記リンク先はPDFファイルです)、読んでみると、このニーチェの「創造へと向かう精神がたどる3つの変化」を軸に、教育、研究を語っていて、なるほど~、そうだよね~と思うことがいっぱいある文章でした。エットレが絵画なんかの創造性だとすると、ブライバンティの研究者として、教育者としての精神に関しては斎藤先生の論文がわかりやすく説明してくれてるような気がします。時間がある方は是非読んで頂きたいです。

日本人って受験勉強にいたる学校教育でも、与えられる課題をこなすラクダの段階で止まっていることが多いから創造性が少ない、新しいイノベーションがアメリカなんかに比べると少ないってことが納得できる気がします。

こういうメッセージをもっと伝えてくれるテレビ番組とか作ればいいのに。どうでもいい話題のコメンテーターさせるような人物じゃないよ。テレビ番組は知の拡散より愚の拡散を意図的にやっているとしか思えないんですよね。バカにレベルを合わせる番組ばかりで、バカのレベルを引き上げようとしている番組って本当に少ない(バカな私はもっと引き上げて欲しいw)。NHKはまだある方だけど(と言っても恣意的で偏向したものも多いけど)、民放なんて皆無と言っていいほど。まあ本なり論文なりを読んだり、講座を受講したりして自分で高めろって話ですけどもね💦。

斎藤先生の論文から、ニーチェのキリスト教への批判的考えで、この映画にも通ずる部分があるかな?と思う部分なんかを抜粋してみました。

隣人愛という一見美しいキリスト教的な価値は、ニーチェにとっては、人間の弱さを助長するも のとされる。他人に同情し、お互いに低きにとどまり、慰め合うような、弱さの受容に対して、ニーチェ はいらだちを隠さない。

神を人間が作ったために、本来人間の良い部分であった ものがすべて神に帰せられるようになる。良質な価値を神にすべて預けてしまい、人間自身はちっぽけ で創造性のない、卑小なものになってしまう。真理は常に神が有するものとなる。人間は神の有する真理に対してひれ伏し、屈従する存在となる。こうした神による価値の独占状態に対して、ニーチェは「神は死んだ」と宣言した。

キリスト教会が支配する世の中にあっては、真理は神にあり、それを代弁するキリスト教会が有していた。自分の外側に真理がすでに存在し、自分たちを押さえつけてくる。そのような息苦しい状態に 吐き気を感じるのが本来正常なのだ、とニーチェは言う。

凄く共感する部分が多い。そしてその神の権威を利用して悪事を働くことも多いのが怖いです。神という概念さえも人間が作り出したものなのにね。真理の追及を邪魔するという部分は「チ。-地球の運動について-」を読んでいても徹底して描かれていたので、ものすごくタイムリーで納得できた。

獅子の段階を反抗期と書いていた記事もあったけど、親を神と捉えると、人の成長段階とも重なってくる。最近多いと聞く反抗期の無い仲良し親子。彼らは真に革新的で創造性のある人物になれるのだろうか?彼らがクリエイターになってる割合って極端に少ないのか、興味ある所ですね。

あと息苦しい状態に吐き気がするというのは、ゲイであることへの抑圧に対して、ブライバンティが思っていそうなことだなとも思いました。

創造性のある芸術家や、天才研究者、例えばカンバーバッチが演じた数学者アラン・チューリングとか、がゲイだったというのは、ゲイというだけで権威に反抗せざるを得ない獅子の段階にほぼ強制的に移行させられていて、その次の小児の段階に移行しやすいってこともあるのかもしれないなと思ったり。

このアインシュタインの創造性は実験や観察によって正しいことが証明されてきている。単なる思い つきではなく、裏付けのあるアイディアが新しい学力の究極の理想であろう。これは学習者が研究者に変わっていく過程でもある。伝統的な学力と新しい学力は矛盾したり対立するものではなく、伝統的な学力を身につけるうちに、新たなアイディアが生まれてくる。そのようなプロセスが実際の科学研究の 発展のプロセスであろう。

既成のものに抵抗し、否を言うだけでは価値は創造されない。遊ぶように価値創造は行われる。それが精神の三様の最後の段階である。これによって超人が誕生したと いえる。

超人というのはスーパーマンということではない。人間的な弱さをその都度乗り超えていくというプロセスを習慣として身につけた者である。

新しいなにかを自分たちが生み出せるという意欲に満ちているとき、人は解放される。自由とは単になにも強制されていないという状態ではない。何ものかを生み出すという創造の喜びに満ち溢れている 状態、それが自由である。

創造を求める者の道は険しい。自分自身を滅ぼして否定しなければいけないからである。

超人についての部分が凄く響きました。こんな超人、こういう人間を目指して生きていかないといけないと、ガツンと頭を殴られた気分になります。まあ難しいから超人であるとも言えるんでしょうけど。

そして、こういう精神を実践している人物こそ政治家になって貰いたいとも思う。ここの所、人間の弱さに飲まれまくった人達の醜聞ばかりでウンザリですので…。

創造者は孤独になることもある。しかし、創造を求める者同士で惹かれ合い、励まし合い、共に歩んでいくこともある。そのような存在を、ニーチェは友と呼ぶ。単におしゃべりをして日常を過ごすだけ では友とは呼べない。『ツァラトゥストラ』における友とは、共に高め合う存在である。

「創造する者が求めるのは伴侶だ」 とツァラトゥストラは言う。

ブライバンティとエットレが惹かれ合ったのは、創造を求める同士だったということですよね。そして、それがともに高め合う存在になりうることも二人は分かっていた。あの詩を送り合うときの二人の高揚感はそれを如実にあらわしていました。

結婚とは本来こういう二人が結びつくべきことのような気がします。いろんな打算で結びつくのではなくて。永遠の愛というのは、こういう結びつきがあってこそ誓えるんじゃないでしょうかね。性愛はほぼほぼ薄れ無くなってしくものですし。

AIDAの引用

最後にブライバンティとエットレが再会する場面。

屋外舞台でオペラ「アイーダ」の練習?がされていて、横でレコードがかかっている。

私はアイーダについても劇団四季でやってたな~くらいの知識しかないので詳しくはわからないのですが、

簡単にいうと、エチオピア王女のアイーダがエジプトの捕虜→奴隷→エジプト王女の付き人になる。そこでエジプトの将軍になるラダメスと出会い二人は恋に落ちるも、エジプト王女が横恋慕。エジプトとエチオピア両国の思惑に翻弄されつつ、最後に二人の恋は悲恋に終わるという物語…のようです。

「蟻の王」の中でもいくつか「アイーダ」の音楽を劇中で使われているようで、何かしら意図をもって場面場面で使用しているんでしょうけど、その意図を理解できない自分が歯がゆいです。

ただ上述の場面、アイーダとラダムスに扮した二人が抱き合っている場面はオペラ「アイーダ」の最後、第4幕のこの場面だと思います。

舞台は上下2層に分かれ、下層は地下牢、上層は神殿。ラダメスが地下牢に入れられると、そこにはアイーダが待っている。彼女は判決を予想してここに潜んでいたのだと言う。2人は現世の苦しみに別れを告げ、平穏に死んで行く。地上の神殿では祭司たちが神に対する賛歌を歌う中、アムネリスがラダメスの冥福を静かに祈って、幕

歌っていたのは「さらばこの世よ涙の谷よ」という曲でしょうか?

この二人が抱き合っているのが、この後のブライバンティとエットレが抱き合う場面にオーバーラップしていきます(キリストと使徒ヨハネとも重なるので凄く多重的)。

そして二人は地下牢で、「現世の苦しみに別れを告げ、平穏に死んで行く」ので、二人の別れ、二人が平穏に愛の終わり、愛の死を受け入れたということを表していたということのような気がします。(もちろん愛はずっと持ち続けたでしょうけど、現実的な関係は完全に絶ったという意味で)

あと「地下牢」というところも、地下に巣をつくる「蟻」に掛けていたように思います。

ひとつの場面に様々な意味を視覚、聴覚で込める。

総合芸術としての映画、監督の手腕が光る部分ですね。

エンニオのセクシュアリティ

直接的な表現はありませんでしたが、彼はクローゼットのゲイだったと私は思います。

最初はそう思って観てなかったですが、映画冒頭でブライバンティとエットレが詩を語り合ってイチャイチャしているところを離れたところから眺めていたエンニオ。ブライバンティのこと、彼が蟻の研究者だと既に認識していた。多分ゲイであることも界隈では有名だったので知っていたのかなと。

次に従姉妹の家を訪れた時に、彼女の弁護士の恋人が半裸でいる所に出くわす。その時にそちらを極力見ないようにしている風だった。あれは性的対象的に相手を見てしまってゲイバレすることをできるだけ避けるためだったのかなと。

記者ながら、自分事のようにブライバンティのことを記事にしていく。

ブライバンティと面会したときにも、もっと彼に戦えと熱く訴える。

しかしブライバンティはその考えを私に託すのではなく自分で記事にしろと言う。それは君も自分自身で戦えと、私をあなたの代理戦争に利用しないでくれということ。ここのやり取りでエンニオがゲイなんだとほぼほぼ伝わりました。

そして最後、仕事を失い、自暴自棄になっていた所に従姉妹の女の子がやって来てからの場面。

エンニオは仕事を失ったから自暴自棄になったのではなくて、ペンの力で世の中、ゲイに対して不寛容な世の中を、ブライバンティに言われたように少しでも変えようとしたけれでもできなかった不甲斐なさ、悔しさ、壁の高さに絶望して自暴自棄になっていたんだと思います。

明日裁判の結果が出る、少しはいい結果が出ないといけない、いい社会になっていってほしい旨を従姉妹に告げる。彼女はそうなるはずよと励ます。そして「全部わかっているわ」と優しく声をかける。そう全部、彼がゲイであることも全部分かった上で彼女はプロテストに参加して演説し頑張っていたんだとわかる。従兄弟のことを大事に思う強力なアライ(LGBTQの味方の人)だったんだなと。

こうやって、当時はカミングアウトもできずクローゼットで生きるゲイが多くいたこともサイドストーリーとして提示する、かといってメインストーリーの邪魔になるほど主張しない、絶妙な采配の脚本だったように思います。

最後に

どうしても電気ショックの場面があるし、悲恋で終わることは分かり切っていたので、手放しで好きな映画だとは言えないのですが、

キリスト教観、蟻の世界観をブライバンティ事件にオーバーラップさせて、人間社会の醜さと愛の尊さを描き、多くのメッセージと疑問を投げかける。

78歳の監督の力量が存分に発揮された作品だったように思います。

役者陣では、エットレ役のレオナルド・マルテーゼ Leonardo Malteseの演技がやはり一番印象的ですし、凄く良かったです。

笑顔がカワイイですよね。こういう愛嬌というかチャーミングさっていうのが凄く大事。いくら顔が整っていてもそれがないとダメなんですよね。最近はそういう愛嬌がないというかLovableでない役者がハリウッドでも多い気がします。

ブライバンティ役のルイジ・ロ・カーショ Luigi Lo Cascio も抑えた演技でよかったと言えば良かったけど、ちょっと物足りないような気がしないでもなかったかな。時々ちょっと若い時の本田博太郎っぽく見えましたw。

記者のエンニオ役のエリオ・ジェルマーノ Elio Germano はこれまた若い時のデ・ニーロっぽい顔してるな~と思いながら見てました。でもデ・ニーロよりクリッとした瞳が善人役に合っていたように思います。

ということで私的☆評価は

星☆8.5/10 といったところでしょうか?

何度も観たいとはならない所と、時系列で少しわかり辛いところがあったので。でもいろいろ学ばせてもらったし、その学びの内容も凄く良かったので評価高めです。

こんな私の記事で、あなたも多少は学びになった部分があるという方は💓スキを押していただけると励みになります。