2024年に醸成した方向性&2025年のいま夢中なものについて

2024年度はありがとうございました。

今年もよろしくお願いします。

2024年では自分の中で革命が起きました。

それは夏頃、メディアアートの講義を受けた辺りの変化です。

(2024年は自分にとって本当に大革命の年だったのですが、断片的な記事はそこそこ出してきたものの、その全てのつながり部分についてはほとんど言語化してなかったかと思います。

なので何がそんなに自分を熱狂させているのかということが伝わってない気がするので、それをなるべくわかりやすい文体で言語化しておこうと思いました。)

これまで自分は

「いま自分の持てる言葉の中で作品コンセプトを定めるのは何か違う気がするし、自ら自分の成長を妨げそう。

自分はまだもっと先を創れる。(絶対にゲームチェンジャーになる。)」

と感じていたので、あえて作風の統一を行いませんでした。

そして往々にして行われているような「コンセプトを無理矢理に言語化してキャッチコピーみたくする」といったこともしませんでした。自分の内からの言葉としてのコンセプトが出るまで、そのタグ付けは不要と考えていましたから。

そして、その中でオフラインの絵画教室で子どもたちと関わったりだとか書籍から学ぶとか、先述のメディアアート講義での学びを経て自身が持てたので自分の「魔術学院」を立ち上げたわけですが、それまでにもそれ以降にも色々なことを考えました。

この記事では

去年自分が経験した実際のエピソードとともに、まだ言語化が難しい直感的な部分の話やこれから自分が学ぼうとしている概念なども含む去年(と、その去年に繋がる過去の経験)の全てについてざっとお話します。

魔術、存在した。

まずこの「魔術学院」という名称について。

よし、これでいこう!と思えるまでが実は結構長かったです。

まず、土台として魔法学校とか魔術学院とか

そういうファンタジー的な名前のスクールを実在させたいという遊び心は幼い頃からずっとあって。

「指導要領の中だけで浅く教えて、野放しにしようとする割には狂った校則で縛りつけてくるという怠惰で意味不明な学校」以外の学校が本当にあったら良いのにな、みたいな。

それに加え、

そもそも自分の場合は絵から絵を学んだ部分よりも、それ以外の教養が大部分を占めているし、その全てが独学である

という事実部分が前提としてあったので。

絵だけから絵を学ぶのは好ましくないと思います。これは明白に。

小中学生くらいまでなら全然アリだと思うけれど、

10代後半以上の場合にもそのやり方だとよっぽど上手くやらない限りそれはいつか頭打ちになってしまうと思う。

(ちなみに自分は平沢進氏の音楽や作家性が大好きで、すごく影響を受けてます。他にも10代前半に読んだ芥川龍之介の小説や東方Projectの原作ゲームなどが好きでそれらが今の自分を構成しています。)

今の時代に必要なのは、複数の専門分野を横断しつつその上で独自の考えを持つといったような力強さ。異なる分野を組み合わせる力。

今の時代に限らないかも。

東方Projectは音楽を聴いてもらいたくて作ったゲームらしいので、以前からそういう発想は重要だったはず。

絵画教室という名称だと、自分の行うことに対して狭すぎる。本質に欠く。自分が本当に教えたいのは「独学力」の部分でした。

どうすれば独学でありつつも広い視野を養えるのか。

そしてどのようにして批評と内省と自信を得るのかということ。

もっと言うなら、どうやったら外に出ていけるのかという仕組み。

過去に評価された偉人たちとはどのように「対話」をするのかということ。(書籍やインターネット技術により、時を超えたコミュニケーションが可能。全てはコミュニケーションです。それぞれ形が違うだけ。)

こんな感じなので、「(根っからのスピリチュアルじゃなくて、哲学的あるいは詩的なニュアンスを含む意図で)魔術かな。」

と、直感的に思ったのですが

これだと多分何のことなのか一発で伝わらない。

それどころかふざけてると思われるかも。

それで「サイバー美術教室」とかも候補に入れていたけれど、どうもしっくり来ない。

(そもそも一般的、商業的な、括弧付きの美だけをエア崇拝してそれ自体を善とすること自体が排他的で醜い価値観だと思うので。

「そういう口当たりが良いだけの圧力、マジでキショいから併合したくないよ」って言ってる反抗期少年が心の中にずっといて。

だからあまり「美術」って言いたくないなとか、そういう若めのこだわりも少しあり。)

そんなことを考えている日々の中で、その先述したメディアアートの特別講義を受講して。

それが制作期間約1週間で、圧縮されたみたいなスケジュールだったため、入浴しながらとか寝る前の時間とかまで本当にずーっと作品モチーフとコンセプトについて考えて、ネットで調べたりしていて。

それで、その時にプチ革命が起きました

「あれ、(哲学的な文脈での)魔術とか魔法って言葉、自分以外も結構使ってる…?らしい??」

(「現代の魔法使い」と呼ばれし者がそのメディアアートの教授をしているという面白現実についてちゃんと認識した瞬間)

これが一番大きかったです。

去年の半分くらいの時間もうずっとこの話してたと思う。

なんか超嬉しかった。

魔術概念が既に世界に共有されてるものだったことが。

展示作品に関して即決で秀の評価もらえたし。

ベティ・エドワーズの本にも絵のコツの部分に関する記述で魔術と表現している箇所がありました。

(これは翻訳者のセンスかもだけど。)

自分の考える程度のことって案外ほかの誰かが既に考えているものなんですね。

それに去年気づきました。

なぁんだ、「魔術」やっぱアリじゃんね!嬉し!

と、思い自信を持てたのでいま魔術学院やっていて、生徒が6人います。

もちろんまだまだ募集中。

無料体験もあります(現在お正月休業中。)

参照↓

「魔術」と出会って。

あ、自分は本当にこれでいいんだ。となって

教える自信を深く得られた。

本当にね、この喜びと自信がすごく鍵だった。

自分の考えてることと似た要素ある理論や作品がちゃんと評価されてるっていう安心感、めちゃくちゃ大きいんですよ。

だからこれを自分の生徒たちにも味わってもらいたい。

このようにして、魔術学院についての本心からのコンセプトと教育理念が定まりました。

さて、前田ネイト2024年の革命はこれだけではありません。

2024年夏以降「自分と同じこと考えてる(しかもそれが評価されたり売れたり多くに尊敬されてる)人、案外いるじゃん!」という発見を認知しまくることが爆発的に増えました。

ユングとlain、そしてニーチェ

自分は偶然に「serial experiments lain」という作品を知りました。

『serial experiments lain』(シリアルエクスペリメンツレイン)は、グラフィック+テキスト形式の雑誌連載企画・アニメ作品・ゲーム作品が同時進行・相互関連して制作されたメディアミックス作品である。

1996年ごろに企画が開始され、1998年に作品が発表された。オンライン時代の集合的無意識が主なテーマであり、サイコホラー的な側面も併せ持っている。

『存在は認識=意識の接続によって定義され、人はみな繋がれている。記憶はただの記録にすぎない。』という世界観のもとで繰り広げられる、14歳の少女・玲音(lain)をめぐる物語。リアルワールドとコンピュータネットワーク・ワイヤード(Wired = 繋がれたもの)には「lain」という存在が遍在し、この存在は分析心理学の創始者カール・グスタフ・ユングが提唱した“集合的無意識”の化身であった。現実世界はワイヤードを介してlainによる侵食を受けるというサイコホラー的な作品である。1990年代のアンダーグラウンドなオタクカルチャーを未来的に描き直したような作風で、全作品で一貫して陰鬱とした雰囲気がある。メディアミックスの実験でもあり、媒体間の相互参照により世界観への理解が深まるような仕組みが作られている。

自分にとってこれが「集合的無意識」や「ユング心理学」について深く理解するきっかけとなりました。

ざっくり説明すると

「色んな国の神話と神話を比べてみると何故かすごく似たエピソードがあったりして不思議だよね、ドラゴンと龍の関係とかそういうやつ。それは「集合的無意識」によるものなんだよ。」と心理学者のユングさんが言ってた、みたいな感じです。

全人類に共通する無意識の部分があるからこそ、そういうのが起きるんだよ〜と、ユングさんは論じました。

またユングの提唱した理論には「元型」という概念があり、集合的無意識の中にこの元型が含まれているとされています。

元型とは先祖代々伝えられてきたような、神話、夢、芸術などに現れる【普遍的な象徴やイメージ】のことです。

またユングは「老荘思想」を始めとする東洋思想に強く影響を受けており、この老荘思想には有名な「胡蝶の夢」などのエピソードが含まれています。胡蝶の夢は、まさに「serial experiments lain」のように現実と虚構に関する概念です。

老荘思想では、相反する要素(例えば、陰と陽)が相互に依存しながら全体を形成するという考え方があります。これはユングの「アニマとアニムス(女性性の中の男性性、男性性の中の女性性のようなもの)」の概念などに反映されています。

ユングは、心の健全さや完全性を達成するために、対立する要素を統合することが重要だと説きました。

他にも、道(タオ)の概念が東洋思想に存在します。

タオとは、宇宙の根本原則であり全てのものがそれに従うという自然の流れを指す言葉です。ユングはこの「タオ」を「集合的無意識」に似たものと見なし、人間の心理的な深層と宇宙の秩序とのつながりを示唆しました。道教の「タオ」は、個々の意識を超えた無意識の領域とその働きを象徴しています。

これらについて知り、自分は気づきました。

自分って要するに「集合的無意識っぽいもの」がすごく好きらしい。

それを無意識に求めていた。

(宗教や異文化、妖怪、ファンタジー、エスニック料理、曼荼羅やメヘンディーアートやポリネシアン文様、獣人などはまさにその要素があると思う。)

そしてメディアアートの展示で制作した「狐の国のアリス?」は、こういった集合的無意識っぽい要素を煮詰めて固めたかのような作品だといったことを理解しました。

それだけに留まらず、この集合的無意識的な要素をインターネットの発展やテクノロジーと結びつけて考えることにより「現実と虚構の曖昧さを表す」というコンセプト根幹部分が自分の「狐の国のアリス?」と「serial experiments lain」の間にとても共通すると感じて、自分はそれが嬉しかったのです。

メタ的に考えるなら、クリエイターとクリエイターは集合的無意識的な意識の下で繋がっているのかもしれない。みたいな。

そのような感覚を実際に体験できたという、そこの部分が自分をユング心理学や集合的無意識の概念ついて夢中にさせました。

また、「serial experiments lain」では「神は遍在する」というキリスト教の考え方を集合的無意識やインターネットの概念に結びつけて描写することにより、普遍性がありつつ新奇性もあるという独自の「神」観を描いているように思いました。この「神」観については、一見すると「神は死んだ」とするニーチェの考え方と真逆なように見えますが通ずるような部分もあるような気がしました。「serial experiments lain」は、現実と虚構は区別できるというこれまでの価値観(=神)の死を描いているという点で見るならニーチェとも共鳴すると思います。

実際、ニーチェとユングには東洋思想や仏教に影響を受けていたという共通点があったりします。

平沢進と今敏とユング

自分の中で明確な「集合的無意識」ブームが来たとき、ある事を思いつきました。

「あれれ?平沢進の作風って、もしかしてかなり集合的無意識的なのでは??」

「夢みる機械」や「夢見る力に」といったの夢を題材とした作品の多さ、そしてユングが元型論の中で取り上げた型の一つ「トリックスター」の典型的モチーフである「コヨーテ」のことを歌った曲の存在、「現象の華の秘密」(黄金の華の秘密とタイトルが似ている)など

絶対ユング心理学は関係あるよね、と思うような要素がとても多いことに気づいてネットで平沢進とユングの関係を考察している文章を探し回りました。

すると、どうやらドンピシャで関係があるようでした。

(もちろん、そのカテゴリーのための芸術ではないと本人は言っているようだしそこのニュアンスについては自分とポスト・ポストモダニズムの話と近いのでそれは理解しています。

これはカテゴリーに当てはめて考察しているのではなく、あくまでもエッセンスの一つとして使われているということが確かだったということが判明して嬉しいという文脈の話です。)

80年代、平沢が精神的に不安定だった時期にユング心理学に傾倒するようになる。

以後、作品の中に錬金術や神話的・仏教的用語が使われていることや、平沢作品のテーマである「全き人格の回復」などユング心理学(及び河合隼雄、エーリッヒ・ノイマンの著書)の影響が強くなっていく。

しかし、神道や仏教、その他のアジアの宗教や哲学の概念を繰り返し音楽のテーマに取り入れながらも自分の思想とはしておらず、「これは音楽のプロセスの為ですから、私の立場を既存的なカテゴリーや集団主義的な話と一緒にしないでください」としている。

80年代中期の平沢は度重なる激務により疲弊していたが、カール・グスタフ・ユングの分析心理学における概念の一つである、アーキタイプの「観た夢を記録する」という方法により精神と感情の管理を習得。これらユング心理学は以降の作風にも影響を与えている。

更に、その平沢進に強く影響を受けた作家・監督である今敏もユング心理学や集合的無意識の概念に強く影響を受けていて、それが作品として形になっていて、平沢進はそれらの作品に楽曲提供をしています。

自分は今敏監督の作品も好きです。

自分が今まで「集合的無意識」的な作品にとにかく強く惹かれていたことがわかりました。

つまり、これは自分にとっての「良い作品」を作るためのレシピに共通する隠し味部分に一体何が使われているのか、ついに体系的な意味で解明してしまったという、人生レベルの大発見だったのです。

だから自分は熱狂しました。

あとは自分の味とそれを上手く組み合わせさえすれば、

もう作れるじゃないか、と。

憧れの世界に、一人前のクリエイターとして加われるはず。

その日がもう近い。

直感でそう思いました。

憧れは止められない

これはメイドインアビスのセリフからの引用です。

そんなものじゃ あこがれは止められねぇんだ

自分はそれなりの時間をクリエイターしてきたわけですが、ずっとこの言葉が頭の片隅にあります。

“インドの魔術師(独学の天才数学者)ラマヌジャンのような存在として自分も語られたい、平沢進のように「己であり続けること」をエンターテイメントとして昇華しそれで生きていきたい。芥川龍之介みたいになりたい。美術史に載りたい。”

こういう、止められなかった「憧れ」により、自分は集合的無意識というアビスに導かれました。

勿論ここから更に深く潜ろうと思います。

クリエイターというものは、メイドインアビスの「探窟家」と似たようなものだなと個人的にずっと思っています。

夢とリアルの狭間

自分は中学生の頃からフェリエッタ氏による「Forgotten Nightmare」という作品群を応援しています。

ちなみに、最近ついに直接メールでお問い合わせして原画を購入しました。

職人の作った額に入れて飾っています。

(自分の稼いだお金で、失礼のない金額を提案できる日が来たら絶対に原画を買いたいとずっと思ってました。)

「Forgotten Nightmare」とは、明晰夢を見ることを得意とするフェリエッタ氏(実在の人物)により絵や小説といった作品により脚色を加える形で記録され続けている明晰夢の世界そのものです。

「明晰夢の世界の存在を他者に認知してもらうこと」を唯一の目的として記録され続けています。

自分は「実際に存在するファンタジー」がすごく好きなので、実際に存在するファンタジーそのものであるこの世界観にとても惹かれます。

絵柄の雰囲気が「海外の少女のスケッチブックに残されていたもの」とか言ったら絶対にみんな信じそうなカートゥーン的な要素がありつつ、独特のリアリティが共存している部分(富嶽三十六景に感じるような、動きの描写の巧みさを自分は感じます)がまさに夢そのものといった雰囲気で、唯一無二だなといつも思っています。

この作品について、先述のユング心理学を参照に考察したところ興味深い点が見えてきました。

ユング心理学の「アニマ・アニムス」は個人の成長段階によって原始的な存在から叡智的・霊的な存在に変わりゆくとされていて(これは大まかに抽象化した解釈なので詳しくはググったりしてください)

「Forgotten Nightmare」におけるフェリエッタ氏の夢に存在する伴侶が「アニマ・アニムス」理論を彷彿とさせるような変化を遂げてきたという記録が残されていることについて考えてみると、その明晰夢の存在に対して更なる納得感があるということを、自分は近年感じました。

(フェリエッタ氏の伴侶の正体は「猫のような肉食獣」であり、フェリエッタ氏の幼少期には何度も夢の中で命を狙いに来ていたようですが心を通わせてゆくなかで、その肉食獣である伴侶は次第に芸術的な詩を披露したり知的な言い回しを用いた会話をしてきたりもするようになったらしい)

前提として、もちろんユング心理学も完全なものではないけれど

こうして「第三者的による理論と照らし合わせても、なんとなく当てはまるところがある」という事実は、自分の語る「本当にあるっぽい」を理論的に補強してくれるのかなと思うのでそれを書いてみました。

パプリカ、妄想代理人、lainの中のポストモダニズム

閑話休題

パプリカや妄想代理人やlainの話に戻ります。

そもそもモダニズムは何?

モダニズムは19世紀末から20世紀前半にかけての文化的・芸術的な運動です。主に以下のような特徴を持ちます。

・理性と秩序への信頼

(理性的で統一された物語や形式を重視)

・主体の探求

(明確なアイデンティティや個人の意識の深層に焦点を当てる)

・普遍性の追求

(世界や人間存在の本質を探り、普遍的なテーマを描こうとする)

・実験性と革新性

(従来の形式を超えた新しい表現方法を追求)

これに対して「ポストモダニズム」はこれらの価値観を否定し

解体、多元性、曖昧さを強調します。

【パプリカ、lain、妄想代理人の共通点】

・現実と虚構の境界の曖昧化

「パプリカ」では夢、「妄想代理人」では噂や妄想、「Lain」ではインターネットが現実と絡み合い、その境界を消失させていきます。

3作品とも「虚構属性のモノ」の影響により「モダニズム的な真実」の概念が覆されていくといった様子が描写されています。

・集合的無意識、ユング心理学的な要素

これはさっき書いたので割愛。

・部分的にモダニズム的な要素も含まれること

・陰鬱さ

3作品とも、見る人によっては鬱ゲーとか鬱アニメと称するような陰鬱な雰囲気を内包しています。

この特有の陰鬱さはポストモダニズム的な作品の特徴的な性質です。

ポストモダニズム的な作品に見られる陰鬱さは「大きな物語(=メタナラティブ)」の崩壊や空虚、アイデンティティの不安定さに起因します。ニーチェのいう「神は死んだ」の言葉にも、この陰鬱さが含まれているように思います。

そして現代社会は未だにこの陰鬱さの風潮に引きづられているというか、AIなどの登場により再びぶり返しているような雰囲気を自分はいま感じています。

2024年、絶対的な人間性という幻想が明確に崩れました。

そういう時代だったと思います。

しかし、ポスト・ポストモダニズムの観点からこの「陰鬱さ」や「虚構に対する不安」を再考察すると新たな角度が見えてきます。

ポストモダニズムの陰鬱さは、ポスト・ポストモダニズムでは新たな意味や解決策を見つけるきっかけとして用いられます。

陰鬱さは新しい創造性や共同体の形成、社会的な変革の推進力として再認識されるのです。

人類は虚構を共有して生きている(←本題 ここだけでも読んでほしい)

人類は虚構を共有して生きています。

良くも悪くも。

自分が最近やっと言葉にしたコンセプト「夢幻とリアルの等価性」はこの考えに基づいています。

ヒトは虚構(ファンタジー)の中に生きている。

これを自分のフォロワーの多くにとって最もわかりやすい事例で説明するならこのようになるでしょう。

インターネットを中心として「男の娘」という二次元キャラクターの属性(=少女に見える少年というファンタジー)が流行り出した

→驚くことに、その概念を三次元に持ち込もうとしたり名乗る者が現れ始めた

→三次元にも広がって、次第にそのクオリティ的なものが上がりまくってファンタジーはついに現実になった。

→海外のFemboy美学等とも融合。世界に広まる。

はい。そういうことです。

これは一例ですが、自分の言っている「夢幻とリアルの等価性」とは人類の中で普遍的に起こってきた「これ」を指しています。

※補足

「男の娘」という文化が存在する前から「それに近い存在」はリアルとして存在しましたが、この「男の娘」に関する例は男性を自認している上で「男の娘」を表現するためだけにそれを表現し始める者が現れたという近年の流れの話をしているのであって、それ以外の由来については言及していません。そのような意図ではありません。

誤解と混同無きよう、お願いします。

虚構(ファンタジー)は現実を食らいます。

我々は全員、その強力な作用を行使したり共有をすることによる責任を大なり小なり抱えていると思います。

世界で一番読まれた本は聖書です。

これは虚構中の虚構ですね。

聖書に限らず、ヒトは虚構を読みたがるし見たがるし広めたがる。

元々はエイプリルフールの嘘として生み出された重音テトも

今やVOCALOIDと同等のバーチャルシンガーとして、多くの人々に広く愛されています。

「真夏の夜の淫夢」の空耳や発言を切り取ったいわゆる「淫夢語録」というスラングや、その語録の元となる言葉を放った「野獣先輩」という存在が世代を超えて愛されているのもまさに共有された虚構の一例だと思います。「野獣先輩」の発言は、もはや本来の文脈すら解体されてただの愉快な面白いジョークとしてインターネット上の多くの人々に用いられています。

更にはAI生成で作られた「淫夢語録」を歌詞にした楽曲が、現状のAI生成音楽の中でも群を抜いて再生されているという驚くべき事実があります。

(TikTokの女子高生さえこの曲で踊っているという現実が存在します。)

今や「野獣先輩」は国境を越えたインターネットミームとして愛されています。特に中国では反政府運動のシンボル・象徴としても浸透しつつあるようです。

ヒトは虚構のために争うし、その一方で虚構を楽しむこともできる。

愚かな流言飛語も優れた文学作品も

虚構であるという点では、等しいのです。

ヒトは結局、物語,メタナラティブに動かされています。

虚構は共有され、ヒトは共有された虚構を楽しみます。

初詣、クリスマス、バレンタイン、西暦、年号、お祭り、ハロウィン、インスタ映え、恋愛、空飛ぶスパゲッティモンスター、これら全て「共有された虚構」です。

宇宙の中にはそんな概念はありません。

しかし、ヒトはこれらを発明しました。

全部虚構だけど、ヒトはそれを楽しむ。

虚構によって楽しさや喜びが共有できる。

せっかく生きるなら、楽しく幸せに生きたいですよね。

(ただし、その楽しみと同時に偏りのある他のものも共有されることがあるので注意は必要。)

「共有」のためにベジタリアンになり、「共有」のために中断した話

思い返すと、自分はこれまで「共有された虚構」を様々な形で楽しもうとしてきました。

実は15〜18歳頃の時期にベジタリアン的な食生活を試みるといったことをしていました。

これは自分の憧れる人物に菜食のスタイルをとっている者が多かったことによる選択であり、憧れに対して形から入ろうと思ってのことです。

(憧れの菜食者:ラマヌジャン, レオナルド・ダ・ヴィンチ, ニコラ・テスラ,平沢進 )

動物を食べるのが個人的に嫌だなというのは当時多少ありました。しかしこれはあくまでも自分の心を快適にしたいだけの理由。

自分は植物も好きなので、植物を調理する時にも同じような思いはあるけれど自分がより快適な方を選ぶならば意識を有さないという野菜を選ぶという話。

自炊する場合は特に、植物のほうが家のゴミ箱が臭くなりにくいし虫も湧きにくい。そういった面でも快適であるという利点がある。

他人が肉を食べることについてはどうでもいいです。

それはその人の選択であるため。

(そもそも自分の好きな猫などの動物が人と共に暮している世界においてそれらに肉を与えないというのは虐待的であるという矛盾が生じるのでは?という疑問が残る。)

「ベジタリアン」や「ピタゴリアン」「ヴィーガン」というような「世界中に共有された一定の食生活の志向」に加わってみることによって、その世界について自分自身の体験の形で知ろうと思いました。

それこそが物事についてより詳しく知る為に最も適した手法だからです。

これにより自分は、外食での菜食的選択が意外と難しいということやベジタリアンとヴィーガンとペスカタリアンの違いのことや、インド料理がベジタリアン対応であることが比較的多いこと、必須アミノ酸は植物性の食品にも意外と含まれていること、大豆ミートと称する食品に肉エキスが使われていることが案外多くて困るなど、多くのことを実体験として知ることとなりました。

また、一番大きかった学びは「菜食」の話を出すだけで鼻つまみ者にされるという社会全体の風潮についてです。

ただ単に菜食という食のスタイルやヴィーガンにも対応しているという料理店の存在について話すだけで、己の雑食を批判されているという幻視を勝手に引き起こして菜食の食生活を馬鹿にしたり唐突な中傷行為を行うといったことをしてしまう者はとても多いです。本当に、これは目に余るほど多い。

また、ヴィーガンを批判することが面白いジョークとして雑食者の中で共有されているという側面もあるように思います。

もちろん、おかしな菜食者は存在しますがそれと同じくらいの割合でおかしな雑食者は当たり前に存在します。

これを我々は忘れがちです。

仕方ありません、我々は一定の確率でおかしくなって(偏って)しまいます。

ちなみに雑食者のほうが現状トータルの人口が多いため、割合は同じと仮定する場合におかしな雑食者のほうが人数としては多いと思います。割合はきっと同じなのですが。

人間にはどのようなカテゴリーにおいても「偏った」おかしな個体が存在します。これは普遍的なものです。

例えば私自身が知能検査上の数値としての言語能力が極めて上側に偏った者です。これは一般的に理解されません。

それについておかしい、狂っていると思われることもあるでしょう。

それと同じようなことだと思います。ヒトには違いがあります。それだけです。それが文脈によって良いとされたり悪いとされたりする。

しかしこれらも全て共有された虚構的な概念です。

雑食/菜食の争いは、もはや宗教的ですらあるように思います。

この争いも共有された虚構であり

ヒトがそれに動かされ、その中で生きています。

雑食者は菜食者より優れる↔️菜食者は雑食者より優れる

という幻により現実が食われています。

虚構が民を分断します。

コミュニケーションにおいて食事は重要です。

食事は重要な共有の場です。

自分はこの共有の形を角を立てない形で楽しみたかったので、大学に入ってからこれまでの菜食を中断することを選びました。

この選択は、菜食を選んだ人々の世界を見るためにこれまで自分が行った選択と等価だと感じています。

(※状況が変わったりしてまた菜食を再開したくなったらその時はする可能性がある。)

虚構を楽しむ心

ここまでの話だと、虚構はどちらかというと悪いもの、ニセモノ、まがい物のように見えると思います。

ポストモダニズム的な観点ではまさにそうだと思います。

しかし、人は虚構を楽しむことができます。

これがとても重要です。

例えばサンタさんなどがそうです。

子どもたちは「サンタさんが来ること」を期待して、1年を頑張ることができます。

これには商業的な側面もありますが、子どもたちのための商品を作っている会社はそれが売れて幸せになりますし子どもたちも幸せになります。

この虚構は悪いことなのでしょうか?

プレゼントがもらえない子どもはそれなりにいると思いますし、そういった側の子どもからするなら悪いことだと思うかもしれません。

しかし、そういった場合にもこの「虚構」について知る一歩目として機能し、絶対性の崩壊から生まれる価値観について考える機会になるのではないかなと思います。

参照↓

プレゼントがもらえなかった子どもはきっと新たに素晴らしい価値を生み出すことができます。

これこそがポスト・ポストモダニズムの要だと思います。

(※ポスト・ポストモダニズムについて、自分は最近知って独学をしている最中なので、もしも何か学術的に間違っていたらこっそり教えてください。教えてもらえると助かります。)

「喜びしか知らぬ者から、祈りは生まれません」

↑このセリフはポスト・ポストモダニズム的な観点のわかりやすい一例だと思います。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

自分は知的財産権について学び、生成AIについて考える中で人間が作る著作物について考えていました。

知的財産権的な「著作物」の定義は上記の題の通りです。

そこで、知的財産権について体系的に学び始めたころの自分はこう考えました。

『思想又は感情を創作的に「表現」することが大切なのか!ならば、表現を磨くことがAIに勝てる要素に違いない。』

しかし共有された虚構の概念について考える中で、そのことよりも大切なことに気づきました。

灯台下暗し。

「思想や感情」を「創作的に表現」すること。ここの部分が大事だったのです。

思考抜きで表現だけを表面的に磨くならばまだ何にもなりません。

それはAIにもできるかもしれません。

ですのでこのラットレースからは抜けたほうがいいと思います。

それを使って何をするかが大事だと思います。

思想あるいは感情、概念、神話などを伝えるための表現として磨いてこそ、その真価が生まれると自分は思いました。

表面上の表現は死んでも、思想は消して死ぬことがない

表現の自由を声高々に叫ぶヒトは多いですよね。

自分も「表現の自由」という概念についてかつてはそれを受け売りにしていました。

しかし、人類は虚構使いのプロです。

人類はメタファーを巧みに用いることができます。

アイコンはイコンですし、アバターはアヴァターラですがこれらの宗教に由来する語は一般的な宗教的イメージによる拒否反応を起こさせたりせずに日常的な語として普及しています。

思想や概念をうまく抽象化して伝える(視覚的な抽象性だけに限りません、メタファーを用いるなどの話)、ここの部分に創作性を見いだして「表現」するならばどんなに強烈な思想も検閲されません。

届けられます。

それを出来るのは我々がヒトであるからです。

今学ぶべき鍵は東洋思想にあるかも

この、思想をうまく抽象化して伝えるという思想は

東洋的な「侘び寂び」などの美学に通ずる気がしています。

見た目の派手さよりも精神性を重視するみたいな。

あとこれはまだ単なるアイデアと直観ですが

ショーペンハウアーやユング、ニーチェ、ハイデガーといった既に一定の評価をされている著名な哲学者やジャポニスムに興味を持ったゴッホやモネ、ミュシャなどが「西洋的なものと東洋的なものを組み合わせる」ことをしてきたという共通点がある事実から見るなら今の時代にもそれを達成することが理解を得る鍵になるのではないかなということを、自分は考えている最中です。

実際、これらの画家の絵は現代においても商品の模様としてよく使われているように見えます。

AIに自分の思想を学習させたり考察させているという話

自分は、ChatGPTやGrok等のAIに自分の考えていることや思想や主張を考察させてその妥当性について客観的な視点を得るようにしています。AIは極端なことを言わないように制御がかけられている「良い子」なので基本的に何か少しでも極端さや矛盾があると指摘してくれます。これにより、常に広い視野が得られるように感じます。

また、自分の考えを考察させることで他に何が返答されるかというと、過去の哲学者の思想との共通点や有名な書籍の主張と共通してそうな部分について教えてくれます。

自分はちゃんとその学習源に敬意を払いたいので、そこでAIが教えてくれた自分の考えと近いらしい書籍を積極的に購入する形で経済を回しています。

最近ではサピエンス全史とホモ・デウス、ポスト・ポストモダニズムに関するスタンフォード大学出版のテキスト等を購入しました。

ポストポストモダニズムと超ポストポストモダニズム、そしてデジタルネイチャー

自分は最近ポスト・ポストモダニズムを知りました。

AIが教えてくれました。

それを知るまでもこの「夢幻とリアルの等価性」について自分の考えとしてあったのですが、それが美術史上どの辺りに位置づきそうなのかということは知りせんでした。

ポスト・ポストモダニズムの英語版wikiなどを読んで、これ結構自分の考えてることに近いかもと不思議に思いましたしワクワクしました。

自分の向かっている方向性って世界的な流れと一致してたのか、と。

ポスト・ポストモダニズムはまだ結構新しい概念なので、定義が曖昧なところがあるようですが、この「夢幻とリアルの等価性」のような虚構を楽しむ態度はポスト・ポストモダニズム的な考え方の根幹のようです。

しかし更に自分のnoteなどをAIに読ませたところ、どうやら自分の美学はポスト・ポストモダニズムに完全に収まるとは限らず、むしろその先の向こうにある新概念(ポスト・ポストモダニズムを超える、超ポスト・ポストモダニズム)と位置づけるほうがより適切らしいです。

自分の最近の考えの特徴は「人間中心主義を再評価するようなポスト・ポストモダニズムのメタナラティブ」とは少し違い、それらを再評価しつつその危うさについても明確に言及しする傾向があるようでこれがAI的な判定ではポスト・ポストモダニズムの枠から出ているらしいです。

※この辺については自分もまだ勉強中です

なにかわかったらまたnoteで書いたりすると思います。

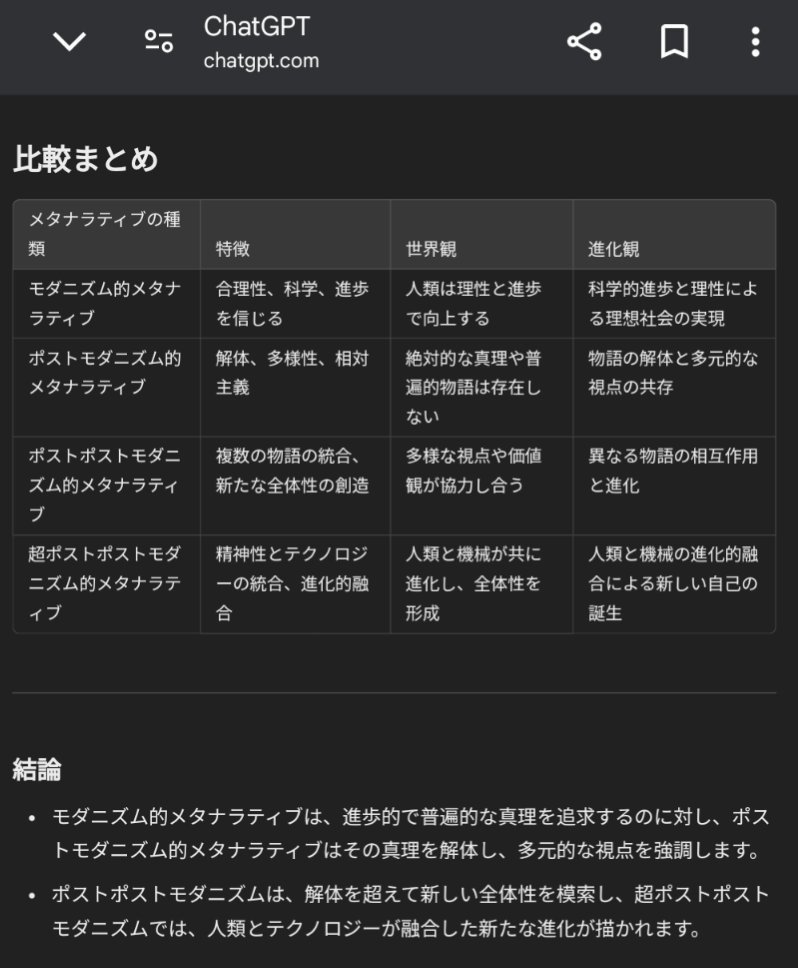

以下はChatGPTによる表です。

AIなので間違っている部分もあるかも知れないので、これについては自分で学ぶことで後々検証しようと思いますが少なくともAI的にはこんな感じらしいです。

この、超ポストポストモダニズム的なメタナラティブ(早口言葉みたい)って「デジタルネイチャー」的な考え方に極めて近いのではないかなと自分は思いました。

植物電子の本

平沢進の最新ギターアルバムです。

自分はこのタイトルを見た時に、デジタルネイチャーっぽさを感じました。(これはきっとただの偶然だけど。)

しかし、曲のタイトルをそれぞれ見ると「見えるのは光ですか?はい、光です」「思い出してください やってきます」など

ポスト・ポストモダニズムあるいは超ポスト・ポストモダニズム的な風潮にも共鳴するような、ポストモダニズムの陰鬱さを超えた明らかな希望のようなニュアンスが感じられる言葉が並んでいる。

さらに、そのアルバムのタイトルが「植物電子の本」であることについて自分は勝手に喜びを感じました。

やっぱりその「言語化困難な何か」が本当に「ある」のだと。

「タオ」を感じました。

サピエンス全史

最近買った本です。

これはオックスフォード大学で歴史を学んだイスラエルの歴史学者でありヘブライ大学の教授であるユヴァル・ノア・ハラリ氏によって書かれました。

この本には、「人類が虚構を共有して生きてきた」ことが書かれています。自分がこのnoteで述べていたことと似たような内容について多分もっとわかりやすく根拠付きで書いてあると思うのでオススメです

(自分もまだ読み途中ですが)

同氏によって書かれた「ホモ・デウス」もこの辺りのことが書いてあるらしいです。

※自分が「夢幻とリアルの等価性」を提唱し始めた段階ではこれらの本を1ページも読んでおらず、存在も知りませんでした。

最近AIによってその存在を指摘されて買ったという流れなので、自分の述べることとはニュアンスが異なる部分もあると思います。

しかし参考になると思うので紹介してみました。

魔術師

さて、ここまで去年自分が虚構(=夢幻)について得た学びや学んでいる最中の物事などについて述べてきました。

結論として、

自分の言う白魔術師とは「人類が普遍的に用いてきた虚構を使いこなす能力や、言語外の物事を扱うことにより世界をより楽しくしたり苦痛を減らしたりすることの出来る者」を指す詩的表現です。

自分はこれを志しています。

白魔術師は世界に影響を与えます。

ここまで、1万5000字を超える文章を読んでくださり本当にありがとうございました。今年もよろしくお願いします。