3期連続赤字だった「はなまるうどん」 “利益の出る店舗”に改善できた理由とは?

本格的なうどんを手軽に、クイックに食べられる丸亀製麺とはなまるうどん。どちらもビジネスパーソンや学生、家族連れなど様々な層のお客さんでいつも賑わっているように感じます。いずれも新型コロナウイルス流行の影響を大きく受けた企業ですが、近年はその苦境を乗り越え、順調に売上高や利益率を伸ばしているようです。今回は両社の決算資料や中期経営計画から、決算が読めるようになるノートさんに解説していただきました。

今回は、国内うどんチェーン大手の丸亀製麺、はなまるうどんの業績を中心に見ていきます。

■2社の売上高は、本格的に回復傾向

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの売上高の推移です。

過去の売上高を見てみると、2020年4月から始まった新型コロナウイルスの流行のため、初めての緊急事態宣言が発令されたタイミングである、FY2021の売上高は2社とも大きく低下しています。

その後、ウィズコロナ、アフターコロナへシフトしていく中で2社とも売上高は回復しており、FY2024の丸亀製麺の売上高は1,148億円と、コロナ前の売上高の水準を超えています。

一方、はなまるうどんの売上高は292億円と、コロナ前の売上高の水準は超えていないものの、コロナ前の売上高の約94%までは回復している状況です。

またFY2025 1Qの丸亀製麺の売上高は、318億円(YoY+11.9%)、はなまるうどんの売上高は76億円(YoY+4.2%)とどちらも伸びています。

■2社とも、営業利益はコロナ前を超える水準に

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの営業利益の推移です。

営業利益の推移を見ると、売上高と同様に、新型コロナウイルスの流行したFY2021のタイミングで、営業利益が2社とも大きく低下しています。

また、はなまるうどんの営業利益を見ると、FY2021を含めると、3期連続の赤字でとなっており、かつ丸亀製麺よりもはなまるうどんの方が、新型コロナウイルスの流行の影響を大きく受けていたことが分かります。

一方で、直近のFY2024通期の営業利益を見ると、丸亀製麺は183億円、はなまるうどんは17億円となっており、コロナ前となるFY2020の営業利益の水準を2社とも超え、新型ウイルス流行の影響から回復できたと言えるでしょう。

■はなまるうどんの利益率は改善傾向

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの営業利益率の推移です。

前述のように、新型コロナウイルスの流行によって、2社とも営業利益が悪化していますが、直近のFY2024時点で回復していることが分かります。

一方で、両社を比較すると、同じ商品を取り扱っており、かつ近い業態にも関わらず、丸亀製麺の方が営業利益率の水準は高い傾向にあります。

しかし、過去と比べると、はなまるうどんも利益の出やすい体質に変化してきているようです。その理由については、後ほど詳しく考察していきます。

次は、はなまるうどんの売上高成長率にフォーカスして見ていきます。

■はなまるうどんの直近の売上高成長率は、丸亀製麺を超える伸び

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの売上高成長率の推移です。

前述の通り、FY2025 1Qの売上高は、丸亀製麺が318億円、はなまるうどんが76億円と、丸亀製麺の方がはなまるうどんより約4.1倍となっています。

売上高成長率の観点では、直近は、はなまるうどんが、FY2023でYoY+18.2%、FY2024でYoY+15.4%と、丸亀製麺を上回っています(売上高成長率が高くなっている要因は、後ほど詳細を見ていきます)。

■丸亀製麺・はなまるうどんの1店舗あたりの月間売上収益は?

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの店舗あたりの月間売上高です。

丸亀製麺・はなまるうどんの2社とも月間売上収益を伸ばしており、FY2025 1Q時点だと、丸亀製麺の店舗あたりの収益は、はなまるうどんの約2.03倍となっています。

その一方で、FY2022→FY2025 1Qの1店舗あたりの売上高の改善率は、以下のように、はなまるうどんは1.5倍となっており、丸亀製麺より大きく改善しています。

●1店舗あたりの売上高の改善率

丸亀製麺:1.35倍

はなまるうどん:1.58倍

はなまるうどんは、なぜこのように1店舗当たりの売上高を大きく改善することができたのでしょうか?

■理由#1 大規模な不採算店舗の閉鎖

その主な理由は、2点あります。1つ目は、大規模な不採算店舗の閉鎖によるものです。

上図は、直近5年の丸亀製麺・はなまるうどんの店舗数の推移です。

FY2020とFY2025 1Qの店舗数を比較してみると、丸亀製麺は845店舗→851店舗とほぼ横ばいですが、はなまるうどんは522店舗→416店舗と100店舗以上の閉店をしています。

この大規模な閉店については、はなまるうどんの運営企業である吉野家ホールディングスのグループ中期経営計画でも触れられており、「はなまる事業の再生」を図るための取り組みの一環と考えられます。

はなまるうどんは、新型コロナウイルスの流行したFY2021のタイミング以降、長期にわたって、不採算店舗の閉鎖を進めました。

この不採算店舗閉鎖によって、より利益率の高い店舗に設備投資を集中させられたことが、次章で取り上げる収益性改善のための取り組みがうまくいった要因の一つと考えられるでしょう。

■理由#2 業態の改善による従業員の生産性向上

2つ目の理由は、業態の改善による従業員の生産性向上です。

はなまるうどんは、吉野家ホールディングスの中期経営計画(2022年〜2024年)にて、「はなまるの2乗(お客様にはなまるをもらえるはなまる)」をテーマに掲げ、商品価値の向上・生産性の向上・人材育成等に取り組んでいます。

その中の取り組みの一つとして、はなまるうどんは業態を進化させようとしています。

具体的には、テイクアウト専用商品(うどん弁当等)の開発・デリバリー対応店舗の増加等に加えて、ロードサイド向けの出店モデルの検証と改良を行い、収益性の改善に取り組んでいます。

これにより、モデル店舗では、改装前後で売上が+10%も改善されています。上図にもあるように、中には、非接触レジや自動化・省力化の工夫など、ロードサイドに限定しない改善点もあり、今後より多くの店舗での改善も期待できます。

■従業員一人当たりの生産性の変化

次は、前述の不採算店舗の閉鎖や業態の進化等によって、改善した従業員一人あたりの生産性を見ていきます。

上図は、丸亀製麺・はなまるうどんの従業員あたりの月間売上高です。

従業員あたりの月間売上高は、丸亀製麺は940万円〜970万円で推移しています。

一方のはなまるうどんは、FY2022時点では600万円ですが、FY2024年時点だと860万円まで改善しており、2年間で約1.4倍の改善ができています。

直近のFY2024時点の従業員数は、丸亀製麺は1,017名、はなまるうどんは283名となっており、丸亀製麺は、はなまるうどんの従業員数の3.5倍と大きな差があります。

今後も従業員の1名あたりの生産性の改善を維持できれば、はなまるうどんは1店舗当たりの収益性をさらに高め、売上を伸ばすことができるでしょう。

■今後のはなまるうどんの動向

上図は、はなまるうどんの2025年2月期の経営戦略です。

2025年2月期の経営戦略も中期経営計画(2022年〜2024年)と同様の方向性で、商品価値の向上・生産性の向上・人材育成等の3本柱に沿って取り組んでいくと考えられます。

特に注目すべきポイントは、「出店数の強化」と言えるでしょう。

前述のように、はなまるうどんは長期にわたって、不採算店舗の閉鎖を進めていたため、2021年2月期以降(2020年3月〜2024年2月まで)の4年間は、はなまるうどんの店舗数は、減少傾向が続いていましたが、今回の経営戦略で出店方針が大きく変更となっています。

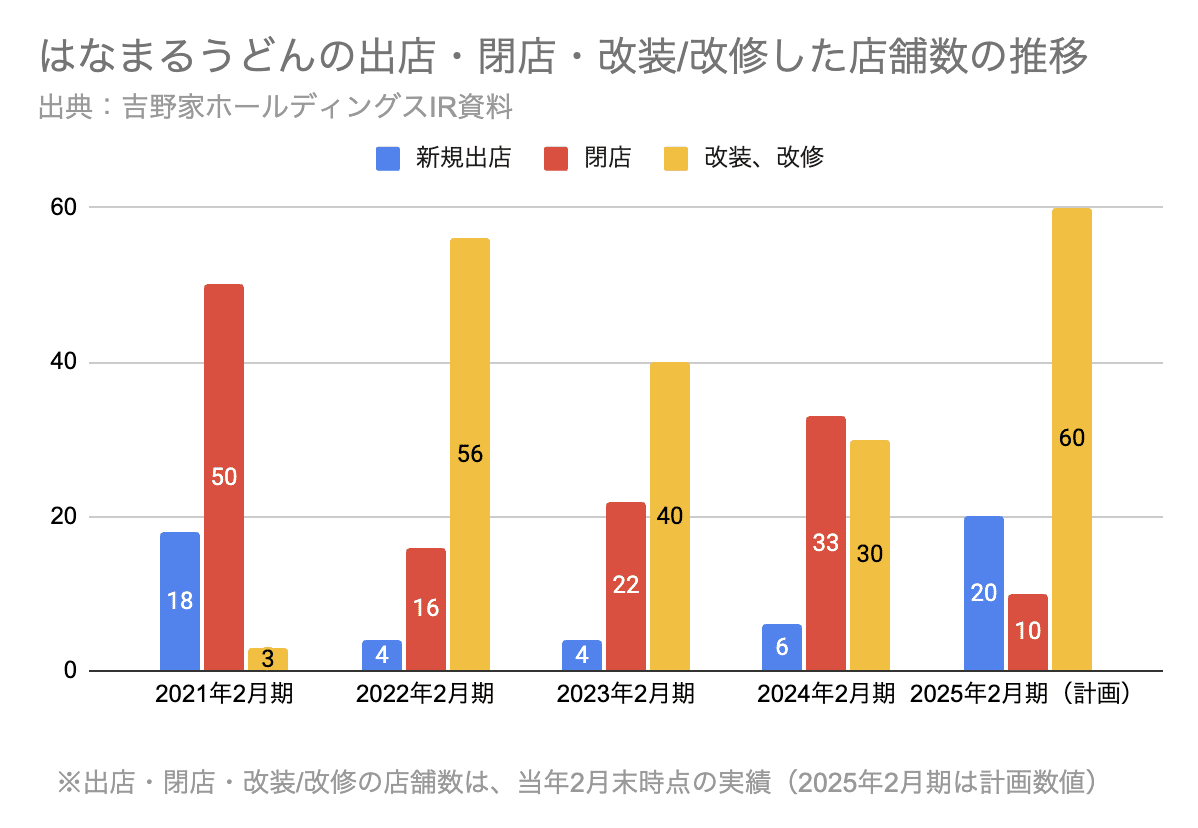

上図は、はなまるうどんの出店・閉店・改装/改修した店舗数の推移です。

過去の推移を見てみると、2021年2月期以降は、閉店数が新規出店数よりも多くなっており、はなまるうどんの店舗数は減少の一途をたどっていました。

2021年2月期以降のはなまるうどんは、毎年前年よりも少ない店舗数で前年度を超える収益を上げていたことになります。

2025年2月期は店舗数が増加に転じる計画のため、店舗増による収益増加が期待でき、今までよりも収益が上げやすい攻めの体制となります。これまでの改善と店舗増がかけ合わさった時に、どこまで収益が伸びてくるか楽しみですね。

■まとめ

今回は、国内の大手うどんチェーン2社の業績の解説やはなまるうどんのビジネス成長を様々な角度から分析した上で、丸亀製麺・はなまるうどんの1店舗あたりの月間売上収益を比較・考察しました。

要点をまとめると以下になります。

・FY2025 1Qの丸亀製麺の売上高は318億円、営業利益は35億円、同年のはなまるうどんの売上高は76億円、営業利益は6.6億円。

・FY2024の丸亀製麺の営業利益率は11.0%。同年のはなまるうどんの営業利益率は8.6%と同じ商品を取り扱っており、かつ近い業態にも関わらず、丸亀製麺の方が営業利益率の水準は高い体質となっている(新型コロナウイルスの流行前も2社の営業利益率は大きな差があるが、近年2社の営業利益の差は縮まっている)。

・はなまるうどんが2年間で1店舗当たり売上を1.5倍にできた理由は、以下の2つ。

#1 大規模な不採算店舗の閉鎖

#2 業態の改善による従業員の生産性向上

直近でより収益性の高く、利益の出やすい体質になっている、はなまるうどんに引き続き注目していきたいと思います。

(文:「決算が読めるようになるノート」)

参考文献(各社IR資料):

・吉野家ホールディングス 有価証券報告書(2020年2月期〜2025年2月期)

・吉野家ホールディングス 2022年期2月期 決算説明会

・吉野家ホールディングス 2024年2月期 決算説明会資料

・トリドールホールディングス 2025年3月期 第1四半期決算説明資料

・トリドールホールディングス 有価証券報告書(2020年3月期〜2024年3月期)

大手うどんチェーンの丸亀製麺とはなまるうどんの決算情報を比較した上で、はなまるうどんが店舗あたりの売上を伸ばしている理由について解説していただきました。コロナ禍をきっかけに不採算店舗を閉鎖するのは他の飲食店でもよく見られる動きかもしれませんが、そこから非接触、自動化・省力化、テイクアウト・デリバリー対応などのDX化を進めることで店舗あたりの生産性や収益性を高めていき、その上で再び店舗数の拡大に取り組んでいるところが印象的です。

利益を上げやすい店舗モデルを確立したはなまるうどんがコロナ前の売上高を超えることができるのか、次の決算発表にも注目ですね。また、現時点ではなまるうどんよりも営業利益率が高く店舗数・従業員数も多い丸亀製麺の動きもウオッチしていきたいと思います。