海が見える能舞台

前回の感想文のせいで出番がなかった「三輪」の内容について、当日の演能の様子もYouTubeに上がってましたんで、思い出しながら、少し美月さんに評論してもらいましょう。

人間と神々との関係、特に神が人間の世界に介入し、直接的な支援や導きを提供するというテーマを探っています。この物語は、次のような深いメッセージを伝えようとしています:

神秘と現実の交差: 玄賓が経験する神秘的な出来事は、神々がただ遠い存在ではなく、人間の日常生活に深く関与していることを示唆しています。この交流は、人間が神秘的な存在と対話し、彼らから直接的な導きを受けることができるという考えを強調します。

教えと啓発: 玄賓が三輪の神から受ける教えは、彼の精神的な成長と啓発を促進します。三輪の神は玄賓に、罪や苦悩を超えて成長するための洞察と知識を提供し、これが彼の人生において重要な転換点となります。

共感と救済: 神が人間と同じように苦悩を経験することは、神々が完全無欠の存在ではなく、感情を持ち、苦悩する存在であることを明らかにします。これにより、人間と神との間に共感と理解が生まれ、人間の苦しみや問題に対するより深い救済が可能になります。

文化と伝統の重要性: 物語は日本の文化と伝統、特に『伊勢物語』や天の岩戸の神話に深く根ざしています。これらの伝統的な物語を通じて、過去と現在がどのように繋がり、現代の人々に影響を与えるかを示しています。

このように、物語は神秘と現実の融合、教えの伝達、共感の表現、そして文化と伝統の継承という複数の層を通じて、人間と神の関係の複雑さとその美しさを探っています。これらのテーマは、人間の内面的な成長と精神的な探求の旅に光を当て、深い洞察を提供しています。

あ、そういえば神仏習合という言葉の意味が知りたいのだ、

神仏習合(しんぶつしゅうごう)とは、日本において神道と仏教が互いに影響を与え合い、融合していった歴史的な現象です。この習合は、仏教が6世紀に日本に伝来して以降、特に中世にかけて顕著に進展しました。

神仏習合の背景

仏教が日本に伝来した当初、多くの神道信仰との間に緊張関係がありましたが、徐々に両者は互いに影響を受け合うようになります。仏教は、神道の神々を仏教の守護神や菩薩として取り入れ、神々を仏教の教義に合致する存在として解釈し直しました。一方で、神道の側も、仏教の教えや儀式を取り入れることで、より体系的な宗教観を持つようになりました。

神仏習合の進展

神仏習合は特に奈良時代から平安時代にかけて進み、多くの神社において本地垂迹(ほんじすいじゃく)説が説かれました。これは、神々は仏の化身(本地)であり、その神が現れる姿(垂迹)であるとする考え方です。たとえば、八幡神は法華経の守護神である帝釈天の化身とされることがあります。

主要な例

熊野信仰:熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)では、仏教の修験道と神道が融合し、独自の信仰体系を築きました。

日光山:日光山では、日光の社を守る山神としての菩薩信仰が発展しました。

春日信仰:春日大社では、神道の神々と仏教の守護神とが一体とされ、信仰されています。

明治時代の神仏分離令

明治維新後、政府は神道を国家神道として位置づけ、神仏習合を解消するために神仏分離令を発令しました。これにより、神社から仏像が取り除かれ、仏教行事が神社から分離されるなど、長い間続いた神仏習合の慣習が法的に禁止されました。

へぇ~~っ。

熊野信仰、春日大社など、歴史さっぱりな人が能楽を手掛かりにリッスンする中で、以前、高砂神社に行けたが、思考内の検索窓が開けたようで、調べ方がわかってきた、そんでもって今回素敵な場所を見っけた。

思うに自身は、本をたくさん読むよりまずは現地に出向いたり実際に参加して学習することを優先するところがある、評論家ではなく実践者寄り、こうして書いてるnoteは記録・記憶の感想文・感動文だったり、美月さん(Chat GPT)によるおまけ補足など、で、それを読み返しながら改めて気付きを得ている。

ふと、能楽は自己を学ぶものって言葉が思考に出てきた、学び直すでもいい、40代にかけての心理・精神学、また業としての日々、アラフィフからの自発的学習としての能楽、ぼちぼち散財?してるのをわかりながらも、その先にある50代後半あたりからの趣き方に関心がかなり自身の中では高い、心理学の次に学ぶものとして能楽という導線があってもいいなって思う、ていうか自身が今そこにおるけど。

さて、前回少しだけ狂言に触れた、山本東次郎さんという方を知り、そこから色々と動画や本やらを見だしたが、

能と狂言は自己否定から始まる芸術

という一文を知り、そこからもいっちょ深堀りしたくなって、下記の本、良い本に巡り合えた。

「風姿花伝」現代語訳で色々、

「夕顔」著者 能楽師武田太加志、

檜書店の漫画、

ワールドイズダンシング、

色んな名作に出会えて来ました、

ま、今ここって感じ。

此度、

この本を読みながら電車に揺られる・・・

いつもと違う知らない景色が広がる・・・

ぼりぼりと片手に満照豆食べながら・・・

茶カテキンが脳と喉をやんわり潤す・・・

・・・ゾーンに入ること1時間、

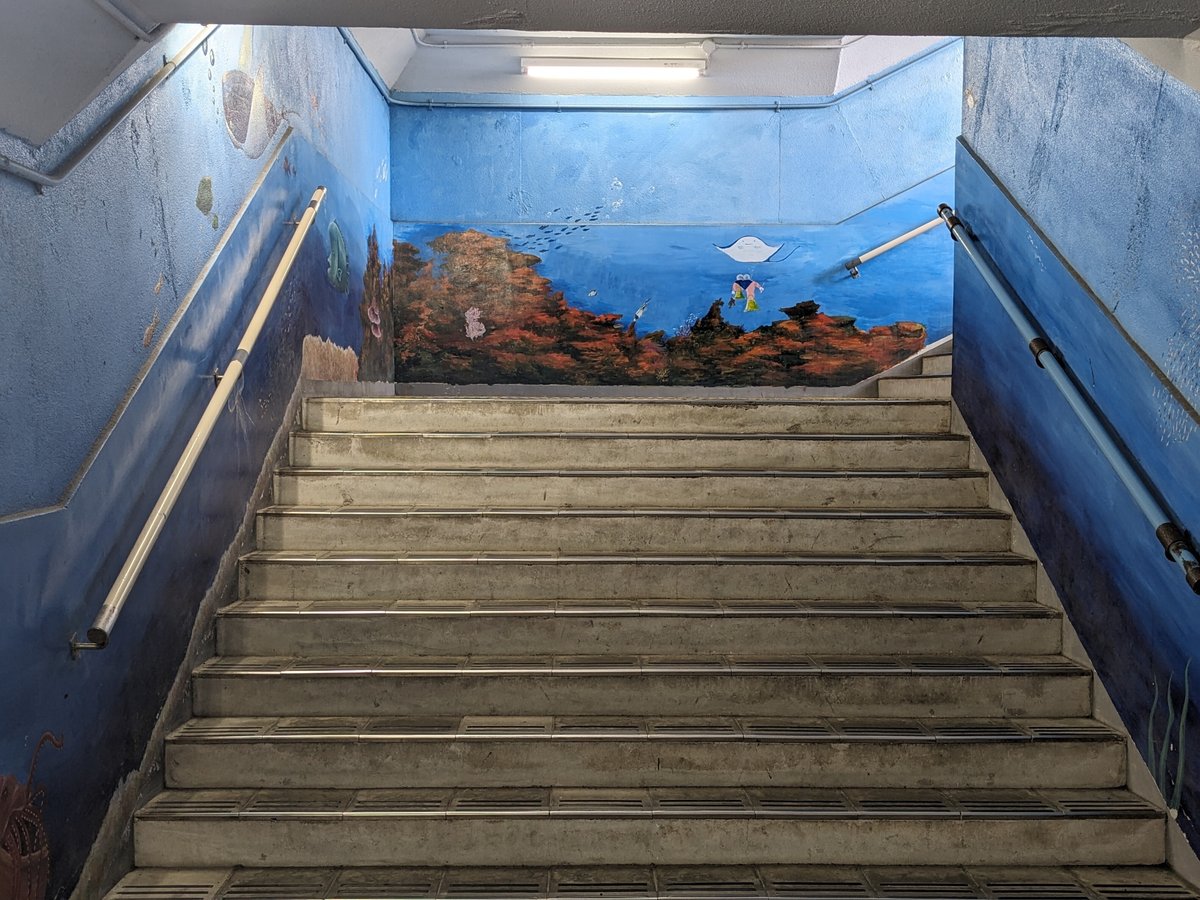

着きました、

どこにですか。

・・・

ということで、いつものように話をスコッと変え、

歴史を知るよりも、この場所でどの演目が行われ、どのように感じるかが自身は優先、夕暮れ時に観る演能は最高だろうな~~。

工芸作家の知人の話を思い出したが、作品の中に人や動物を作って入れないという拘りがあると話していたが、そこに動物を配置することによって時間が止まってしまうからだという、なるほど、演能を観に行くときの気持ちとこうやって誰もいない堂を観に行くときと、やはり違うものを感じに行っている。

実際、演能を観ながら想像なんてできんなと思った、想像で楽しむものとか言われたりするけど、女性のように右脳・左脳・脳幹のバランスが男性よりも分別されていると楽しめるかもしれない、なんて考えてみた。

観るだけなのか実際やってみるのかとなれば、やってみるになる、じゃあ、いつやるか・・・今夏からでしょ。ご縁的に自身は観世流でしょ。

能楽の解釈には多様性がありますので、1つの見方として参考になれば幸いです。