京都・南禅寺の水路閣。下から見るか上から見るか。

南禅寺の水路閣。

南禅寺のいわゆる和風ど真ん中の景色に、西洋風レトロな建築物の水路閣がなぜだか見事に溶け込んでいる、何ともユニークなスポット。紅葉シーズンに訪問する予定の方もいるのでは?

今回は、水路閣のもうひとつの楽しみ方についてご紹介します。

◇明治初期に急にさびれた京都

そもそもどうして、こんな水路閣が作られたのか。すっかり忘れてしまったので、改めて調べてみました。

江戸から明治に時代が変わり、新政府は東京を新たな首都に定めました。これに伴い千年以上にわたり京都を拠点としてきた天皇も、東京へ移ることになります。

多くの公家や有力商人も天皇についてごっそり移住したため京都人口は35万人から20万人余りに激減(※京都市上京区役所より)。京都はこの時期、急速にさびれてしまったそうです。

◇復興の望みをかけた一大プロジェクト

でも、ここでおとなしく引き下がる京都人ではありません。伝統を守るだけでは生き残れないと察知し、新しい文化や産業の振興に力を注ぎました。この時の数々の取り組みが、今の京都の礎となっています。

代表的な取り組みが、この水路閣を含む水路(琵琶湖疏水)の建設。琵琶湖の豊かな水を京都に引き込み、水力発電や水運ルートを生み出すことで、京都の産業の振興を図ろうと考えました。

南禅寺の境内にも水路を通すことになり、景観を損なわないようにデザインされたのが、古代ローマの水道橋を模してつくった、この水路閣。水路は現在も使われているそう。

◇現役で使われている水路。こうすれば確認できる。

現在も・使われている・水路。

ふーん。

なんとなく釈然としないまま、南禅寺を後にした方も少なくないかもしれません。私もその一人でした。

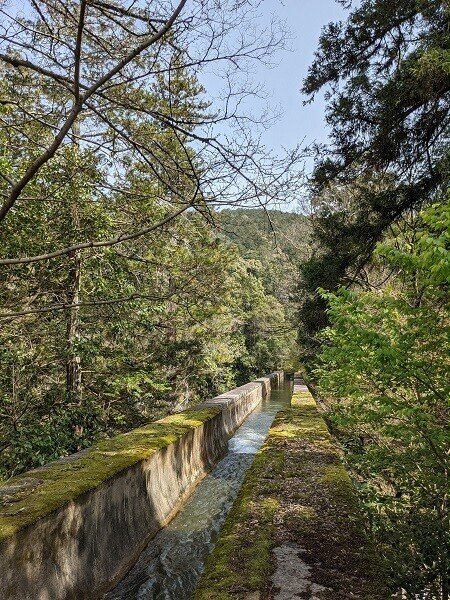

ご存知の方もいるかもしれませんが、この水路閣、上から見ると、水が通っている水路の様子を確認することができます。水路閣の脇にある階段を昇ると水路閣の上に出られます。

この通り。

ちなみにこの水路沿いは、遊歩道(こんな感じ↓)になっているので、ご興味のある方はぜひ足を運んでみてください。森林ムード満載です。

この遊歩道を15分ほど進むと、蹴上インクラインに辿り着きます。ガイドブックに載っていないルートなので、ハイシーズンでも、比較的人が少なかったです(教えてくれた京都人のお義父さんに感謝です)。

蹴上インクライン。

桜の名所としても有名で、春には90本もの艶やかなソメイヨシノが線路を覆うように彩り、これがまたフォトジェニック。

蹴上インクラインも、琵琶湖疏水の一端を担った場所。この付近は土地の高低差が大きく、船の往来ができなかったため、台車に船を載せて運んでいたそうです。これによって京都-大津間の物資の輸送に一役買ったのだとか。

荘厳でレトロな水路閣。ノスタルジックな雰囲気に包まれたインクライン。どん底だった局面から、こんな華やかな世界を作り出した京都人のプライドや行動力に思いを馳せると、以前とはまた異なる感情に、心が揺さぶられるのでした。

おまけ:

◐虎屋について〜あんペーストをお供に

以前、「京都人がリピートする美味しいもの5選」という記事で、京都から東京に本拠地を移してしまい、京都人から嫌われてしまったという虎屋のことを書かせて頂きました。

羊羹で有名な「虎屋」は室町時代から続く正真正銘の老舗なのに、京都人からは嫌われています。なぜでしょうか。明治2年の東京奠都(これにともない天皇も京都から東京へお住まいを移された)以降、本拠地を東京に移してしまったため京都人から裏切者とみなされてしまったんだとか。

この意味を改めて考えています。

天皇が東京に移ってしまう。それは京都人にとって政治的、経済的な打撃であるのはもちろんのこと、都としてのアイデンティティを奪われる、絶望的とも言える出来事でした。

「京都が、田舎町になってしまう」そんな恐怖感が当時あったそうです。

だからこそ、残された人達で一丸となり頑張る必要があった。それは京都特有の連帯感につながり、虎屋に対する失望を強めたのかもしれません。

一方で、虎屋の判断は御所御用(天皇に商品を納めることを認められた店)として妥当だったのでしょう。

虎屋の資料によれば、安土桃山時代から幕末まで一貫して御所御用をつとめた菓子屋は虎屋と二口屋(二口屋は江戸時代に虎屋が経営統合)のみ。その栄誉と責務は大きいものだったと想像できます。

そんなことを考えて歩いていると、偶然にも「トラヤあんスタンド」を通りがかったので「あんペースト」を購入しました。

この商品は、虎屋の「あん」をペースト状にして瓶詰めした商品。衰退しつつある和菓子に危機感を強めた虎屋が「若い世代に、もっと和菓子に親しんでもらいたい」という狙いで始めたそうですが、そこは老舗。和菓子の材料を売ることに、社内でもかなりの批判があり、葛藤があったようです。

店員さんのイチオシで[黒砂糖とメープルシロップ]をチョイス(本体価格900円)。

トーストやヨーグルトはもちろん、アイスクリームやパンケーキに添えても合うそう。和菓子派には、ぜひ試していただきたい逸品。

薄く焼いたパンケーキに、あんペーストとバターを添えて。クリームチーズでも美味しかったです。

アプリコットジャムとのコンビで。あんずの甘酸っぱさと、コクのある甘さを交互に。

東京という慣れない土地で、店を構えようと覚悟した虎屋。京都の地で4世紀弱も続けてきた老舗が、そんな変化を受け入れることは困難だったはず。でも見事にやってのけ、会社設立やパリ進出まで果たし、東京・赤坂の一等地に堂々たる本社を構えました。

あんペーストは、そんな虎屋のようで。ずっしりとした老舗の重みのなかに、どこか柔らかさを感じさせる、印象的なお味でした。

◆参考資料

・京都市上京区役所「東京遷都と京都の復興」

・虎屋ホームページ「虎屋の五世紀」

・BUSINESS INSIDER JAPAN 「500年企業“とらや”会長が語る「守るべきもの」と「変えるべきもの」——「長く続く」は良いことばかりではない」