読書感想文 狂気の山脈にて/ラブクラフト

ラブクラフト初心者

今回紹介する本は、『ラブクラフト全集4』。その中でも主に『狂気の山脈にて』を中心に書いていく。ラブクラフとラブクラフトが創造したクトゥルフ神話は今や漫画やゲームに欠かせないイメージの源泉となっているが、実は私はラブクラフトを読んだことがなく、色んな作品の中で引用され紹介されているのは見てきているが、実体がどんなものかいまいちピンと来ていなかった。私が知っているラブクラフト/クトゥルフ神話は二次的に生産されたものでしかなく、オリジナルがどんなものか知らなかった。

それで「いつか読まなくちゃな」とAmazonの欲しいものリストの入れていたところ、なんと親切な人が購入して届けてくれたのだ!

どなたかわかりませんが、ありがとうございます。この1冊は大切にします。

ちなみに私のAmazonほしいものリストはこちら。よろしくお願いします。

→ほしいものリスト:とらつぐみ

ラブクラフト作品についてAmazonで検索したところ、田辺剛という作家が描いた漫画版『狂気の山脈にて』が出てきた。こちらも妙に気になったし、もしかしたら副読本として活用できるかも……と思って購入。するとこの作品が凄かった!

もはやこれを絵コンテに映画作れるんじゃないか……というレベルのクオリティ。よくもここまで、とただただ感心するしかない驚異的な完成度。それでいてラブクラフトが描いた原作に徹底して忠実に、何もかもが「書かれているとおり」に視覚化されている。今回、この2作を読み比べてみたけれど、漫画版の原作再現度があまりにも見事だったので、もしも私のように「まだラブクラフトの原作を読んだことがない」という人は、まず田辺剛の漫画版を読むことをお勧めする。

ただ、実は田辺版にも原作との違いが存在している。といってもそれも小さな差異であるし、これについては本編紹介の時に一つ一つ取り上げていこう。

本編紹介の前に、初心者らしく、ラブクラフトについてWikipedia情報を元に確認していこう。

ハワード・フィリップス・ラヴクラフト。1890年8月20日生まれ。アメリカロードアイランド州プロヴィデンスを故郷とする。

ラブクラフトは子供の頃から知的好奇心の強い性質を見せていたが、病弱だったため学校にはあまり通わず、大学進学も諦めている。父親は1893年に神経症を患い、その5年後には精神病院で衰弱死した。母親のスージィはラブクラフトを溺愛しており、ラブクラフトが望むものがあれば惜しみなく与えたと言われている。

父が入院してから母方の叔母の元で暮らすが、その頃の暮らしはなかなか悪くなかったようだ。ヴィクトリア朝様式の洋館で使用人もいる暮らしをしていた。しかし1900年頃には祖父の事業が振るわなくなり、使用人達が去り、ラブクラフトは精神的にも経済的にも追い詰められていった。この時に大学進学と小説執筆を断念している。

1914年アマチュア文芸家交流組織に参加することで、ラブクラフトは小説との関わりを取り戻し、その3年後には小説の執筆を再開し、同人誌に載せるようになる。

ラブクラフトは文章添削の仕事を本職と考えていたため、小説は多くは書かず、書いても未発表のままということもしばしばあったようだ。

1924年ソニア・グリーンと結婚。ソニアはラブクラフトよりも10歳年上だったし、すでに子供もいたが、引きこもりがちな夫を働いて支えていった。

ラブクラフトは怪奇小説雑誌『ウィアード・テイルズ』に作品を送るようになり、その後様々な紆余曲折はありつつも、ラブクラフトは小説の執筆、投稿を続けた。

1937年3月15日、小腸癌による衰弱と栄養失調で死去する。享年47歳。ラブクラフト作品は生前、あまり評価されず、作品を掲載していた『ウィアード・テイルズ』編集者の間からも評判は芳しくなかった。ラブクラフト作品が再評価されるのは死後のことで、友人達が「アーカム・ハウス」社を設立し、ラブクラフト作品集が出版されたことで世に広く知られるようになり、またその作品は「クトゥルフ神話」と呼ばれ体系化されていくこととなる。

今回紹介する『狂気の山脈にて』はラブクラフト作品の中ではもっとも長い作品で、真に迫る内容から「代表作」と評される一作である。

狂気の山脈にて 作品紹介

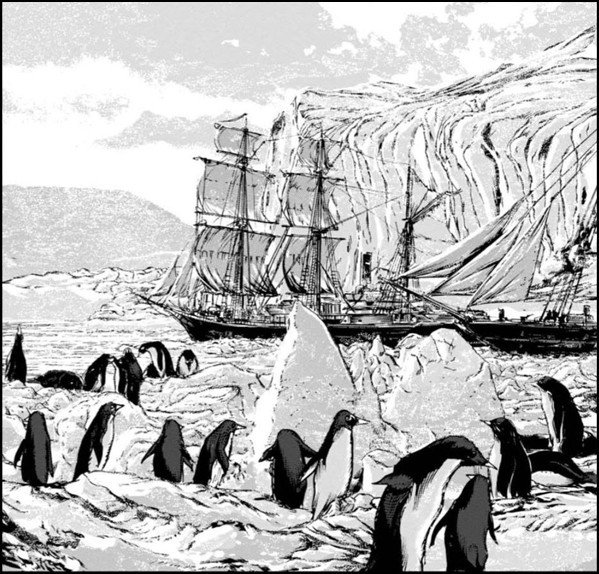

19世紀の終わり頃、「南極探検の英雄時代」と呼ばれる黎明期があり、人類はそれまで謎とされていた南極地図の空白部分を徐々に埋めていくことになる。

1930年9月。この流れを受けてミスカトニック大学南極探検隊はナサニエル・ダービー・ピックマン財団の豊富な支援を受けて南極を目指すことになる。メンバーは主人公でもある地質学者のダイアー、機械工学のフランク・H・ピーバディ、隕石学者のアトウッド、生物学者のレイクの4名を中心とし、さらに16名の助手たちが同行した。

ダイアー教授を乗せた船はボストン港を旅立ち、急ぐことなく沿岸を南下し、パナマ運河を抜けてサモア、タスマニアのハウバートに寄港し、南極圏へと入っていく。

ARKHAM アーカム アーカムはミスカトニック大学のある街。ラブクラフト作品ではおなじみの、架空の都市だ。『バットマン』に出てくる「アーカム精神病院」はここから拝借している。

この冒頭部分が原作と漫画版で違う。

原作はすでに何かしらの惨劇を経験し、生還したダイアー教授が(後を引き継ごうとする人たちに向けて警告を促すために)南極探検の最中に起きたできごとを“回想”する形式で物語が始まる。『狂気の山脈にて』という作品自体がダイアー教授が執筆した、という体で描かれている。

一方の漫画版は回想形式ではなく、物語の端緒から順番に物語を組み立てている。

原作小説はダイアー教授の視点からの回想形式だから、基本的にはダイアローグがない。登場人物の対話がなく、学者の目線で何が起きていたのか、事後報告という形で淡々と綴られていく。原作小説版は“事後報告風”というトーンで全体がまとめられているので、個々のエピソード……登場人物がどんな顔をして何を言ったのか、といった些末な描写は全て省かれている。

これは小説だからできる手法で、漫画は映画のように個々の状況や人物を画として表現しなければならないメディアだから同じような表現ができない。漫画はどんなシーンも克明に……登場人物がどんな顔をして何を言ったのか、ということまで描かねば成立しない。こういうところで原作小説と漫画版で差異が生まれている。

正直なところ、原作小説版は読み始めてしばらくはとっつきにくい印象はあった。情報量多めのあらすじが延々続き、“物語”はいつ始まるのだろう? と思いながら読んでいた。情景描写が深く掘り下げられることはなく、登場人物同士のダイアローグが始まらない。いつ物語の核に入っていくのだろう……と思っていた。しばらくしてこれが「実は本編だ」と認識して、それからは物語に集中できるようになっていったけれども、そこに気付くまでしばし時間がかかった。

漫画版はシーンの掘り下げとダイアローグという基本的な漫画の形式に則って描かれるので、こういうところでも初心者は漫画版のほうがとっつきやすいだろう。

右から機械工学のピーバディ、生物学者のレイク、その隣に立っているのは助手のゲドニー。

リアル系の絵柄はキャラの区別が難しく、さらに南極に入ってからは全員防寒着を身にまとうのでよりわかりづらくなる。そこで重要人物であるレイクは顔つきだけで瞬時にわかる顔で描かれている。こういう描き方がこの漫画の偉いところ。

10月20日、探検隊一行は南極圏に到達する。太陽は水平線に長くとどまるようになり、砕氷帆船が氷を砕きながら前進していった。するとやがて西に風景を遮るような巨大な山脈が現れるようになる。その当初から山脈はなんとも名状しがたい不穏な影を一行に投げかけていくことになる。エレバス山とテラ山だ(漫画版はエレブス山とテラー山)。後半の舞台となるところだが、ここで伏線として提示がすでになされている。

11月9日。探検隊一行はロス島に上陸。ここにベースキャンプを築き、組み立て式の飛行機を作り、ピーバディ発明のドリルで実験的な鉱石採取が行われた。

11月21日、飛行機で南極上空を飛行する。

原作小説には、

「4時間にわたっての行きを呑むような無着陸飛行と、エンジン音を反響させる底知れない静寂(P155)」

と書かれている。南極の大地がいかに茫漠としていて、エンジン音が跳ね返って聞こえるほどであることがわかる。死と沈黙の大地。南極特有の臨場感を感じさせる描写だ。

一行は南緯86度7分、東経174度23分の地点に着陸して、第二のベースキャンプを設営する。そこを中心に爆破と採取を繰り返し、石の中に多くの植物、生物の痕跡を見いだしていく。ダイアー教授一行は、ただ地図を埋めるだけの探検隊ではなく、地質・生物学の混成チームだ。南極の大地に多くの生物の痕跡を見いだし、にわかに興奮し始める。

その中でもレイクは、収穫物の粘板岩を見て興奮を始める。これはただの石ではない。大型の生物の痕跡だ! それ以来、レイクは西への調査を主張することとなる。

やがてレイクは独走し、ダイアー教授の指示を無視して数人の助手を引き連れて西へと向かってしまった。その数時間後にはレイクの判断が正しく、新しい標本の発見があったことを無線で伝えてきた。

原作小説には「わたしは考えをあらためるとともに、レイクの一行に加わっていればよかった(P161)」と書かれている。この時にはダイアー教授はレイクの判断が正しかったと考えていた。

このあたりも原作と漫画の違うところで、原作小説はあくまでもダイアー教授の視点のみで全てが語られている。レイクがどんな冒険をしたかは、彼が報告してきたことのみが取り上げられているだけだ。だから原作小説ではレイクの道程は断片的な“あらすじ”くらいしかわからない。

一方の漫画版はここで物語が分岐し、レイクサイドの物語が掘り下げられていく。

ダイアー教授達の採掘が次第にうまくいかなくなっていき、反対にレイク達が次々と功績を挙げるようになってくる。ここで原作小説では「レイクがこれまでで最も異常で興奮した報告をおこないはじめた(P167)」と表現されている。

漫画版はこのシーンをこう描いている。

最初の頃と比べてみるとわかるが、ものすごい顔になっている。瞳が小さくなり、目全体を隈で縁取っている。新しい発見と功名心に取り憑かれたレイクは、次第に狂気の顔を見せるようになる。

ここも漫画版の偉いところで、狂気に落ちていく人間の顔を絵できちんと表現している。このシーンでは間もなく嵐が来るぞ、という報告を受けている場面だ。南極の嵐は温暖な地域の嵐とは比べようもないくらい激しいものだ。レイクはその危険を知りつつも、しかし大きな発見の前に自分の足を止められなくなっている。

“狂気”というのは何も悲鳴を上げたり、自己喪失に陥ったりといったものばかりではない。探究心と好奇心を抑えられなくなっている状況や心理もまた狂気と呼ぶべきものなのだ。もう目の前に危機が迫っている、転落しかねない状況に足を踏み入れてしまっている……にも関わらず、もはや自制が効かなくなっている。南極という大地がその触媒となっている。だからこそ“狂気の山脈”というわけだ。

原作小説では171ページからレイクの長い報告が始まる。

爆破でできた穴の奥から未知の生命体を発見した。その特徴は――。

ここから数ページにわたり長い描写がずっと続くことになる。

一方の漫画版は――

未知の生物の描写を1コマで済ませている。実際にはそこに至るまでの長い描写があり、それが物語的な盛り上がりなっているし、さらに生物の描写については構図を変えながら何度も繰り返し描いている。でも、基本的には1コマで全体像を説明しきっている。やはりここが漫画の強味。未知の生物がどんな姿をしているか、1コマで描写できてしまう。この漫画の醍醐味には小説は叶わない。

しかも漫画のこの描写があまりにも見事。原作版の『アスタウンディング・ストーリイズ』に掲載された挿絵よりもさらに精密で真に迫るリアリティを持っている。現代の作家がいかに優れた想像力と描写力を持っているか、がよくわかる。

謎の生命体は原作では「旧支配者」、漫画版では「先存生物(エルダー・ワンズ)」と名付けられる。

レイクの報告を聞き、ダイアー教授は迷わずレイク隊との合流を決定する。原作小説にも、

「この報告をうけとったときのピーバディとわたしの気持ちは、とても言葉ではいいあらわせないし、同僚たちの興奮もわたしたちに劣らなかった(P179)」

とある。この段階では、物語はそこまで狂気を感じさせない(漫画版ではレイクの狂気をすでに描いているが)。新発見の生命体についても、現代のファンタジーが描きがちなわかりやすい生物の形をしていないし、ハリウッド映画のようにとりあえず襲ってくるような展開は感じさせない。『狂気の山脈にて』はあくまでも学者の目線で、抑えた調子のまま淡々と報告を続けていく。

これがこの作品の良いところで、現代の物語だったら発見した生物がいかに襲ってくるか……みたいな発想になるが、『狂気の山脈』はずっと学者の目線で、怪物を生命体として解明しようと試みようとする。現実には存在しない怪物が登場しても、リアリティのラインをずっと崩さず、物語が展開していっている。

しかし南極の嵐が無情にもダイアー達のベースキャンプを襲う。この段階で、レイクとの交信は完全に途絶えてしまう。

レイクが単独行動を始めたのが1月22日。その後嵐に見舞われ、1月25日にダイアー教授たちは飛行機に乗り、様子を見に行くことになる。

4時間半の飛行後、レイク達が建設したキャンプにたどり着くが、そこは凄惨な有様だった。テントも飛行機も破壊され、レイクに同行した研究員も、レイク自身も死亡していた。ピーバディ開発のドリルもズタズタにされていた。渦を巻いた嵐の粒でドリルをボロボロに破壊したのだ。

だがレイク達の死は明らかに自然の驚異だけではない、別の何かの力が働いていた。原作小説を引用しよう。

「わたしたちの見いだした忌むべき恐怖に何の関係もなかったのだ。死体がすさまじくも引き裂かれていたことは、既に記している。いまつけ加えなければならないのは、死体の一部が、奇妙きわまりない、冷酷かつ非人間的なやり方で、切り刻まれ、内臓を引き出されていたことだ。犬も人間も同様だった。4本足であれ2本足であれ、健康で体格のよかったものはすべて、注意深い肉屋がやったように、肉の一番しっかりした部分が切られて、とりさらわれていた。そしてそんな死体のまわりには、妙に塩――飛行機の食料庫を荒らしてとりだしたもの――が撒き散らされていて、慄然たる連想を引き起こした。(P202)」

すでに惨劇の後だった。自然災害だけではない。その他の、明らかに意思を持ったなにかしらがここに介入して、殺戮が行われたのだ。

ここでいよいよ「始まった」感が出てきた。怪物が出てきて、惨劇が起きて、主人公一行がその後の状況を茫然と見ている。壮絶な有様だが、しかし何が起きたかわからない。ただとにかくも異常な状況……人間も犬も等しく肉が引き裂かれ、その一部が姿を消し、その周囲を塩が撒き散らされている。

こうした場面は状況描写が命だ。惨劇は読む人の意識を強く惹きつける。また惨劇を描写することで、物語の状況に変化が起きたことを予告させることができる。これがこの後の物語を、強く推進させる力になる。原作も漫画版もこの惨劇の描写が見事で、死体や状況を克明に描いていて良い。

読者なら殺戮の主犯が例の怪物、エルダー・ワンズであることはすぐに推測できるし、目的は快楽殺人ではなく、おそらくは覚醒したばかりのエルダー・ワンズは空腹で、栄養を摂るためにとりあえず目に付いた生き物を殺して、塩をふって食べたのだろう。だがその場にいる人たちはそんな推測もできないくらいに、ただただ打ちのめされる。打ちのめされることに説得力のある描写がきちんと描かれている。

そんな惨劇のすぐ側に、奇妙な塚が築かれる。原作にも「雪で五芒星の塚がつくられて一列にならぶ、異常極まりない墓を写真に撮って、掘りおこすことだった(P205)」と書かれている。

私はせいぜい「地面に星形の線を引いて、その中に死体を埋めたのかな」……と考えていたが、漫画版は違っていた。

めっちゃ立体的な五芒星だった!

そうかエルダー・ワンズは手先が非常に器用で、様々なレリーフを作った……と後々出てくるから、こうした精密な作業は得意だったわけだ。

漫画の描写を見ると、五芒星に雪の跡がないから、作られたのは嵐の後。どれだけ時間をかけて作り上げたのかわからないが、空が晴れてダイアー達が駆けつける4時間ほどの間にこの塚を作り、エルダー・ワンズはどこかに去ってしまったのだろう。仕事が早い。さすがは「旧支配者」である。

漫画版では塚を作ったのは狂気に陥ったレイク達……とダイアー達は推測する。

レイク一行は全滅していたが、発見された遺体は11体。ゲドニーと犬一頭が行方不明となっていた。

ゲドニーを探すために、ダイアー教授とその助手ダンフォースの2人が最小装備で飛行機に乗り、山脈の上空を飛ぶこととなった。生存しているかも知れない1人を置いて帰るわけにはいかないし、ゲドニーはそこで何が起きたかを証言してくれるかも知れない。

飛行機に乗り込み、高度2万3570フィートの峰を越えたところでダイアー教授は次第に奇怪なものを目にするようになる。

ここからが原作を読んでいてイメージの難しいところだった。

原作にはこう書かれている。

「山腹に散在する規則正しい立方体や塁壁や洞窟の入り口だった。(中略)そうしたものを構成しているものの大部分は、明るい色をした始生代の石英岩で、あたり一帯の地表に見えるものとは異なっていて、その規則正しさといえば、不気味ささえ感じられる極端なもので、気の毒なレイクがほのめかした程度のものではなかった(P208)」

自然に生まれた空気孔なのか、人工的な穴(入り口や窓)なのか、その判別の難しい、ぎりぎりな構造物。漫画版ではこう描かれた。

おー見事だ。人工物か自然物がどっちともつかない微妙な風景を見事画にしてみせている。いや、本当にうまいです。

これを抜けると、疑いようもなく人工物に違いない建築物――はっきりと“街”としか言いようのない巨大な構造物が姿を現す。

ここも読んでいて想像しづらい場面だった。というのも五芒星……星形マークを全体の意匠とした街で、それがなんともいびつで悍ましい……と原作には書かれている。でも私の脳内では、星形マークをモチーフにした建築や街、といわれると「それはファンシーな街ではないか?」みたいにイメージしてしまう。それに、“遺跡”というと現代のエジプトやローマで見られるような遺跡ばかり想像して、「人類が知りようのない古い時代の遺跡」というものをなかなか想像しづらい。「遺跡=不気味」というイメージが私の脳内にない。もしかしたら「幽霊が出そうな廃墟」みたいなものを想像すればいいのかも知れなかったが……。

読者の経験では想像できないもの、想像のしようのないものがこの場面で描写されている。ここが小説の難しいところで、読者がまったく知らないものをどうやって描写し、想像させるか。小説は絵で表現するわけではないから、読者の経験にあるものを刺激させて連想させ、イメージさせる。でもそれを越えるものをどうイメージさせるか。この作品は読者に難しいことを要求してくる。

ここは漫画版の描写に頼ろう。漫画版では「不気味な遺跡」のイメージをこのように答えてみせた。

都市の構造が迷路状に見えるが、これも原作に書かれている描写の通りだ。原作に書かれている描写を、余計な解釈を入れず素直に絵に書き起こしている。現実世界で見られる遺跡の風景を取り入れつつ、あくまでも小説で描かれていることを基本としている。

そうか、書かれているとおり想像すれば良かったのか。漫画版の“答え”を見て、「ああなるほど」と腑に落ちた場面だ。やっぱり絵がうまい!

さて、ダイアー教授は行方不明となったゲドニーを捜索するために、飛行機に乗ったわけだが、原作にはその心理について、次のように描かれている。

「あたりに恐怖が蔓延するにもかかわらず、わたしたちは純然たる科学的情熱と冒険心をもって、神秘的な山脈の背後に広がる未知の領域に思いめぐらした(P206)」

「当惑しきり、脅威の念をひしひしと感じながらも、この太古の秘密に深く探りいれたいという、圧倒的な好奇心が燃えあがっていたからだ――この計り知れない巨大な場所に、建築物を建てて住んでいたのがどのような生物なのか、生物のこれほど異常な集中が、当時あるいは他の時代の世界全体とどのような関係をもっていたのかが、知りたくてたまらなかった(P215)」

目的の本丸は行方不明のゲドニーの捜索のはずだ。だがダイアー教授は明らかにこの未知の建築物に魅了され、その中を探索したいという欲求に囚われようとしていた。名状しがたい悍ましさ、奇怪さ、恐怖という言葉が繰り返し描写されるが、それに反発するように「冒険心」と「好奇心」が湧き上がり、ダイアー教授はゲドニー捜索を名目としつつ、飛行機を着陸させこの謎の建築物に足を踏み入れてしまう。特に「好奇心」という言葉はこの後何度か繰り返され、最終的には好奇心が恐怖を押しのけてしまう……と描写されている。

漫画版ではダイアー教授の心理を、こう表現している。

「武者震いがとまらないな……」

もはや好奇心が行動を捉えていることを隠そうともしない。

こうしてダイアー教授と助手ダンフォースの2人は廃墟の奥へ奥へと入り込んでいく。

その最中に様々な発見と、サブエピソードの展開があるのだが、このあたりは省略しよう。ずいぶん書いてきたが、クライマックスをネタバレするのだけは避けよう。

(実はここが『狂気の山脈にて』で一番面白いところだ。読者の想像力が強烈に刺激されるシーンがやってくる……が、ここでは省略)

ダイアー教授とダンフォースは奥へ奥へと入り込み、次第に廃墟の様子が怪しくなってくる。廃墟の破壊が古いものではなくなっていき、ごく新しい、何かしらに手が加えられたような痕跡が現れてきて、しかも何者かの存在を示すような強烈な匂いが立ち昇っていくる。いよいよ行く先に“危険”が克明に予感させるようになってくる。

もう目的は果たした。調査は充分だ。これ以上先に進む理由も必要もない。

なのにダイアー教授は奥へと足を踏み入れてしまう。

漫画版ではこのシーンを、こう描写している。

「あなたは正気じゃない!」

すでに書いてきたように、“狂気”とは悲鳴を上げたり、自己喪失する人間心理ばかりではない。冒険心と好奇心に囚われ、自分の足を自らでコントロールできず、さらに奥へ奥へと踏み込んでいく状況も、また“狂気”なのだ。漫画版のレイクは見てわかるように“狂気”に囚われた顔をしていくが、ダイアー教授は真顔のまま、一見すると正気を保っているように見える姿のまま、転落が待ち構えている大穴の前へと踏み出してしまう。山脈がもたらす“狂気”に囚われているのだ。“狂気”は恐怖に基づくものだけではなく、学者的な知的好奇心の先にもあるのだ。

私たちはいつもその微妙な端境に立ち、表面的には正気の側にうまく立っているように見えて、実は知らないうちに狂気の側に傾いてしまう瞬間がある。それはたった1人が、ではなく社会全体が狂気に転落し、それが狂気であると認識できない状況に陥ることだってある。正気の人間はいつも転落寸前の振り子のようにゆらゆら左右に振れ続けている。

また時に狂気は抗いがたい魅力となって私たちの前に現れることもある。あの向こうに何があるのか、あの闇には何があるのか。決して覗いてはならない――しかしそう言われるとどうしても覗きたくなる。

『狂気の山脈にて』はそうした狂気を描いた作品のように感じた。そしてダイアー教授は深淵を覗こうとして、もっとも恐ろしいものに遭遇してしまう。その瞬間がなんともいえない魅力を放つように感じられるところが、この物語の狂気じみたところのように感じられた。

読み終えて

極彩色の悪夢…ニコラス・ケイジ主演映画

『カラー・アウト・オブ・スペース─遭遇─』予告編

なんの偶然か、『ラブクラフト全集4』に収録されている『宇宙からの色』が2020年7月31日に日本で公開されていた。うーん、見なければならなくなったなぁ……。それにしても宇宙からの色がどピンク!

初めてのラブクラフトを読んでみた感想として、私の勝手な先入観として、ラブクラフトといえば怪物……という思い込みがあった。確かにどの作品もなにかしらで怪物が登場してくるが、しかしあくまでもそれがメインではなかった。

『故・アーサー・ジャーミンとその家系に関する事実』では主人公が自分の出自について遡っていき、最終的に真実を知って絶望する、という物語だ。怪異というか怪物は登場するが、異形と遭遇してショックを受ける話ではなく、自身が異形である理由を追い求める物語だ。

『冷気』では部屋を異常なほど冷やしている奇妙なマッドサイエンティストの習慣が描かれる。

どの物語もある過程とクライマックスというかオチがきちんと用意されていて、それに向かっていくように物語が進行している。それは折り目正しい古色蒼然とした怪奇物語の語り口に継承したものだし、そこにラブクラフトらしい、今時代に合わせた新しい形の怪異が表現されている。『宇宙からの色』ではとある農家に隕石が落ちてきて、それが次第に穏やかだった風景をいびつに変質させていく。宇宙からやってきた怪異、というモチーフは『眠りの壁の彼方』、『狂気の山脈にて』などで繰り返し登場する。しかしだからといって、そこに誰もが連想するリトルグレイや、アダプテーションといったありきたりでわかりやすいものは描かれない。伝統的な怪奇物語と表現したけれども、それがもたらすものの状況やその向こうに現れる怪物は、類似物のないラブクラフトらしい独創性が表現されている。

怪物や怪異は確かに登場するが、しかし重要なのは怪物そのものではなく、そこに至るまでの物語のほうだった。

現代ではラブクラフトといえば怪物、という側面が切り抜きされて紹介されることが多く、それが私みたいな勘違いを生む切っ掛けになっているのではないだろうか。

『資料:怪奇小説の執筆について』では自身の作風について、このように語っている。

「未知の外宇宙について燃えるような好奇心をもっていたり、既知の現実という牢獄のような場から、夢がわたしたちに開示したり、あるいは深い森、都会の異様な塔、赤い夕日といったものがつかのまほのめかしたりする、そんな信じられない冒険と無限の可能性に満ちた魅惑の世界に遁れだしたいという、熱烈な願いをもっていたりする人は、わずかとはいえかならず存在するのですから(P313)」

ラブクラフトはここで「冒険」という言葉を使って説明している。「冒険心」という言葉は『狂気の山脈にて』でも重要な動機として表現されている言葉だ。しかしラブクラフトの描く作品は、少年が喜ぶような冒険譚ではなく、怪奇物語ばかりである。これはなぜだろう?

おそらくはラブクラフトは冒険の動機に「恐怖」や「狂気」が根源にあるのだと語っているのだろう……と思う。

その先に何があるかわからない。怖い。不気味だ。その感覚がドキドキさせるような冒険心を生み出す。どんな冒険物語もその入り口に不気味で悍ましいものが立ち塞がっている。だが不気味だ、怖い、と思う心理が、少年をその先へその先へ行ってみようという動機に繋がっている。怖いからこそその先に何があるのか、行って確かめようとするのだ。恐怖は冒険心を焚きつける“薪”になるのだ。

『狂気の山脈にて』ではダイアー教授は明らかに危険が待ち構えている廃墟の奥へ奥へと踏み込んで行ってしまう。その先に何があるのか、何が待ち構えているのか「好奇心」が恐怖を打ちのめしてダイアー教授の行動を捉えてしまっていた。

冒険への誘いの背後に隠されているのは、実は「恐怖」という感情である。

だがこの好奇心の感性は、ひとたび間違えれば「狂気」への転落となる。

『宇宙からの色』では自分の住まいである農家が明らかに異常なものに汚染されて住むことのできない忌まわしい場所になっていったのにも関わらず、そこから逃げ出さず住み続けてしまった。

『故・アーサー・ジャーミンとその家系に関する事実』では自分の出自を知りたいという欲求を抑えきれず、最終的には『オイディプス王』的な結末を迎えることになる。

人は恐怖の向こう側に何があるのか、それを知りたいという冒険心には抗うことができない。ラブクラフトの創作を支えているのは、実は「冒険心」であり、そこに誘うために「恐怖」で装われているのかも知れない。

それでどうしてラブクラフトの作品が「冒険小説」にならず、結果「怪奇小説」になってしまうのか。それは最終的に登場人物たちが狂気の側に転落していくからだろう。行ってはならない、覗いてはならない深淵を覗き込みたいという欲求を抑えられず、最後にはそこに潜んでいる魔物に飲み込まれてしまう。魔物自身になってしまう。ラブクラフト作品では勇者の剣を振りかざして怪物を斬り払うことはできない。怪物を前にして、抵抗の手段なく狂気に転落する。抵抗の手段がないからこそ、怪奇小説になってしまうのだ。

好奇心を喚起させるものは、なんともいえない魅力を放っている。その向こうに何があるのか。それが何かしら現実の問題や悩みを解決してくれるのではないか。私たちはいつでも俗世を捨て去り、“未知”という可能性に遁れ出したいという欲求を持っている。

狂気に近付こうとする心理も、この中に潜んでいる。好奇心と冒険心。しかしそれが冒険物語のように成長と解放を約束してくれるわけではない。勇気が転落の切っ掛けを作ることだってある。ラブクラフトが描いているのは、どちらかといえば転落していく人々の物語だ。

とは書いてきたものの、私もまだラブクラフト作品を1冊しか読んでいない超初心者。まだタゴン先輩が登場してくるお話も読んでいない(全集3らしい)。今回の感想文も、あくまでも「ラブクラフト初心者はこう読んだ」という内容だ。玄人からしてみれば「ラブやんの正しい読み方はそうじゃないんだよなぁ」みたいに感じることだろう。

『ラブクラフト全集4』は科学や宇宙といったものが背景テーマ/モチーフにあったが、これは『全集4』の性格で、実は他の作品集ではまた性格が違うのだとか。またどこかでラブクラフト作品を読み、少しずつ語りたいような気がする。その先にあるのは狂気への転落かも知れないけど。

いいなと思ったら応援しよう!