【古典邦画】「お早よう」

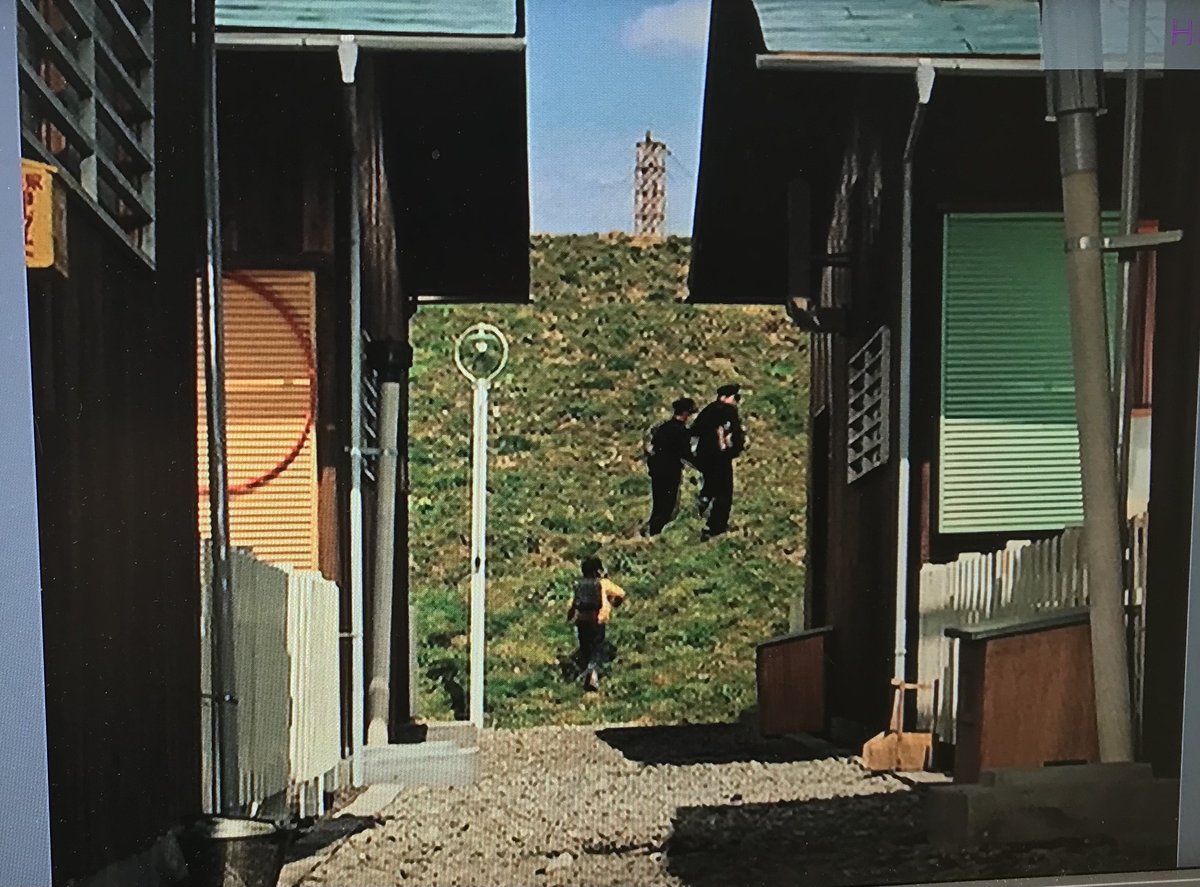

小津安二郎監督の、1959(昭和34)年の松竹カラー作品「お早よう」。2回目の鑑賞。

全編に渡って微笑ましく観れる、子供と大人の世界の本音と建前を面白おかしく描いた平和なコメディである。

小津作品には、ダダをこねて大人の言うことを聞かない子供が度々登場するが、子供は、子供の世界の倫理で通そうとするから、大人に叱られることになる。

一般の家庭にもテレビが普及し始めた、懐かしい昭和の時代が舞台で、小学生の兄弟(設楽幸嗣、島津雅彦)の兄が、親にテレビを買ってくれとせがむと、親父(笠智衆)に、「子供のくせに余計なことを言い過ぎる。少し黙ってろ」と叱られる。

すると兄も反論、「大人だって余計なこと言ってるじゃないか。こんちわ、おはよう、こんばんわ、いいお天気ですね、ああ、そうですね、あらどちらへ?ちょっとそこまで、ああ、そうですか、そんなことどこ行くかわかるかい。ああ、なるほど、なるほど、何がなるほどだい!」。

ついに親父は「うるさい!黙ってろ!男の子はぺちゃくちゃ余計なこと喋るんじゃない!」と声を荒げる。

無駄問答が続いて、兄弟は、じゃあ喋るの止めた、と家でも学校でも沈黙を貫く。

結局、プチ家出までした兄弟に折れて、テレビを買うことになるのだが、兄弟は英語を教えてくれる近所のお兄さん(佐田啓二)に諭される。「余計なことは誰だって言うな。案外余計なことじゃないんじゃないかな。それを言わなかったら、世の中、味も素っ気もなくなっちゃうんじゃないかな。無駄があるからいいんじゃないか、世の中。無駄が世の中の潤滑油になってるんだ」。

子供の生意気ぶりが大人の痛いところを突いている…とまでは言わないけれど、“向こう三軒両隣”を動き回る子供たちをシッカリと捉え、子供が熱中するオナラの出しっこ遊び(ウンコを漏らしちゃう子もいる)の描き方も秀逸である。

合わせて、奥さん方同士の、町内会費を巡る噂話、陰口も、やはり杉村春子が中心となってて憎たらしく演じている。こんなバアサンいる、いるってなもんだ。

親父が飲み屋で、「テレビなんて一億総白痴化の元なんて言いますしね。日本人が皆馬鹿になるって言うんですよ」と言い、同じく客が「世の中あんまり便利になるとかえっていけませんねぇ」と答えるなんてなぁ。

唯一、佐田啓二の相手になりそうな久我美子の優しく清楚な美しさが目立ってる。

いいなと思ったら応援しよう!