不定愁訴の正体

「これは心因性の痛みだな」

「あの患者さん不定愁訴だよね」

療法士であればこのように思ったことも少なくないと思います。

特に高齢の患者さんについてはなおさら。

実際、心療内科の外来を受診する高齢者が増えているというデータもあります。

そこで今回は、

主に高齢者の心身症について深掘りしていきたいと思います。

心身症とは

心身症とは、身体疾患のうち心身相関が認められる病態のことを言います。

疾患名ではない、という所がポイントですね。

高齢者の心身症の特徴として以下のものが挙げられます。

・若年者と比し慢性の経過をたどりやすく再発しやすい

・二つ以上の疾患が重なり合うことが多い

・疾病の症状や経過が非定型である

・治療に対する反応が個別的である

・青年期、壮年期に発症し持続しているものが多い

・医原性疾患が生じやすい

よく言われている「不定愁訴」とは、

検査や診察では異常の認められない訴えのことを指しています。

病院受診する患者の7割近くは不定愁訴である、とする報告もあるくらいありふれた症状です。

器質的には問題がないのに身体症状が出現する、というのは自律神経障害の特徴でもあります。

心身症、不定愁訴も度を超えてくると診断名がつくようになります。

次に紹介するのが具体的な疾患名になります。

身体症状症

身体の不調が苦になって生活に支障が出ている状態のことです。

詳細な診断基準は以下の通り。

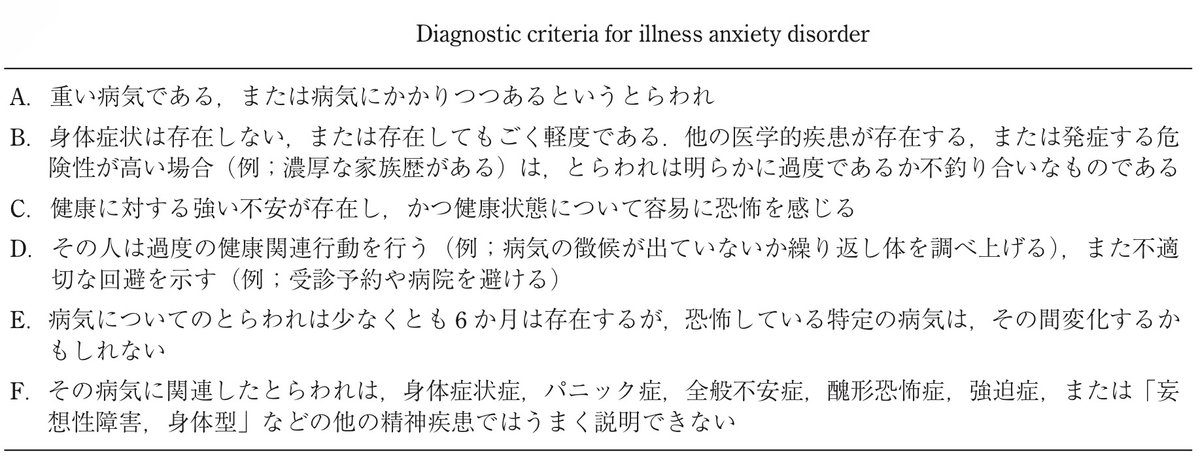

病気不安症

病気に罹患する(罹患しつつある)ことへの不安が前面に立って生活に支障が出ている状態のことです。

診断基準はこんな感じ。

心身症への対処法

苦労することが多い心因性身体症状への対応として、以下のものが挙げられます。

・身体疾患を否定し、心因性疾患であることの認識を促す

・症状を引き起こしている「自己に関する認識」を変える認知行動療法を行う

言うは易しですが、実際にリハビリ場面でこれをやるのはなかなかに大変ですよね。

ただ少なくとも、

心身症によって身体に症状が出ている場合(多くの場合痛みですが)、それを消し去るというアプローチは得策でない場合が多いです。

じゃあどうすれば良いのかというと、

・症状を支持的に受け止める

・薬は必要最小限に抑える

・症状を生活の中で紛らわす工夫を共に探す

という対応が最も重要と考えられています。

可能であればデイサービス等の介護サービスに繋げて、社会的繋がりの再構築が図れると良いとされます。

趣味活動があれば、その再開を目標とすることも重要ですね。

いずれにせよ、

たとえPTであっても対象者の生活史を考慮して上記以外の代替案を探すことが、治療的介入として必要な時代になっているのだと思います。

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

心理学をリハビリと絡めた記事を毎週木曜日に更新しています。

面白かった、為になった、と思ったら♡スキ、フォローしてもらえると嬉しいです☺️

●Twitter、Facebookのリンクはこちらから⤵︎

理学療法士を11年やってきたけど、自分のパーソナリティを今すぐ理解して欲しい。学校では「患者や同僚との関わり方」は教えてくれない。真面目な人ほど対人関係でメンタルを病みやすい。でも、自分の根っこを知ると変われる。パーソナリティを作る”5つの特性”について分かりやすくリプ欄に書きました

— 寺島佑@理学療法士×自律神経×心理学 (@re_1021_) February 27, 2023

●オープンチャット「自律神経の知識箱🎁」

自律神経に詳しいセラピストが集まって、さまざまな発信をしているので覗いてみてください。