記事一覧

やっと、つながるカレー

これまでなんとなく視野に入っていた「カレーキャラバン」プロジェクト。

慶応SFCの加藤文俊先生が行っている活動だ。

街に出かけていき、そこで食材を手に入れカレーをつくる。

提供は無償。先生はそこで生まれるアクシデンタルな出合いやコミュニケーションに価値を置いている。その「カレーキャラバン」、よくよく見ると、加藤先生のソロ活動では「カリーキャラバン」となっている。「カレーキャラバン」は無期休業で、「

映像エスノグラフィーが捉えるもの

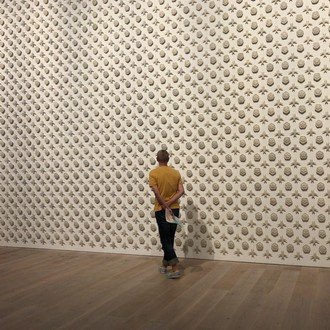

久しぶりに映像エスノグラファーである大橋香奈さんと、大橋さんと同じ慶應義塾大学政策・メディア研究科で学んだジョイス・ラムさんの映像を見に、藤沢アートスペースまで出かけた。大橋さんは、私が何度か書いている〝Home in Tokyo〟のナビゲータを務めた、いわば私の先生のような立場の人だ。ジョイスさんとも〝Home in Tokyo〟で出合っている。

今回は、ジョイスさんの展示がメインで、その特別

そこに封じ込められた時代感。

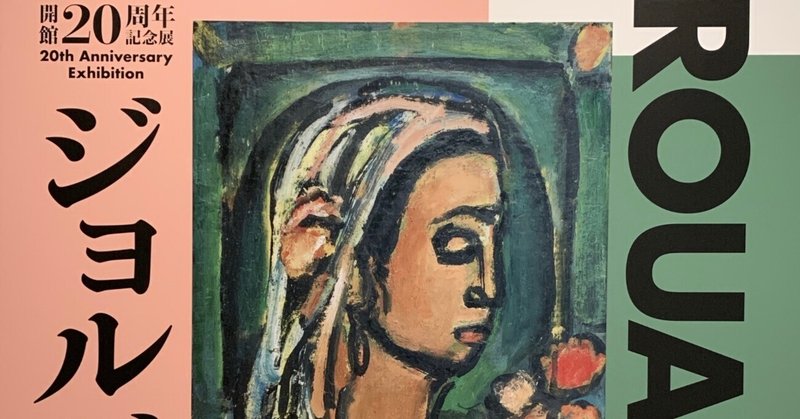

パナソニック汐留美術館 開館二〇周年記念展

「ジョルジュ・ルオー かたち・色・ハーモニー」

汐留にジョルジュ・ルオーを見に行った。

パナソニック汐留美術館は、開館以来、ルオーの作品を継続的に収集し、

二〇二三年三月時点で二六〇点を所蔵しているそうだ。

今回は、フランスや国内の美術館などから、国内初公開作品含む

初期から晩年までの代表作約七〇点が展示される。

〝かたち・色・ハーモニー〟とは、ルオ