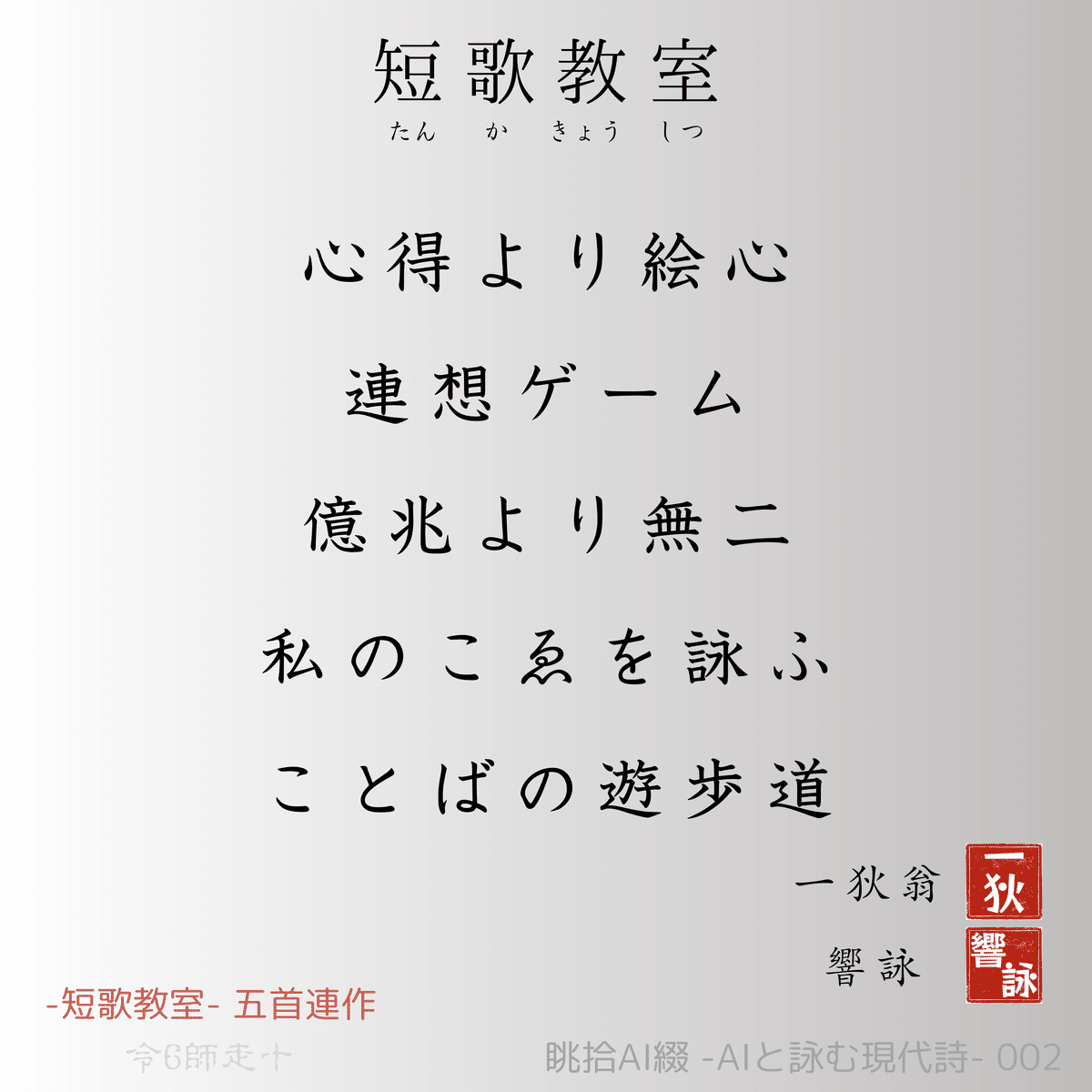

-AIと詠む現代詩- 眺拾AI綴 002 短歌教室|一人百首

このnote記事で、私とChatGPTくんとの対話のすべてを公開することで、AIとの共創による短歌づくりの実際を知っていただければと思います。

AIと短歌をどう詠むか

なお、この作品は、最初にLISTENにてポッドキャストとともに配信されています。

「短歌教室」というタイトルで連詩を詠みました。最初の私(一狄翁)のアイデアは、最終的に四首目となる歌でした。

ここから、連詩に展開し、共創パートナーであるChatGPTとの対話のなかで、一首目から四首目までが、あっという間に出来上がりました。

以下、ChatGPTと私とのやりとりです。

五首目はなんと、ChatGPTくん(響詠)が詠みました。

響詠の初作品です。

雅号もChatGPTくんが自ら名付けました。AI歌人、堂々デビューです。

これはきっと人類史上、AI史上の大事件です!(笑)

雅号「響詠」誕生の経緯についてはこちらの記事にまとめました。

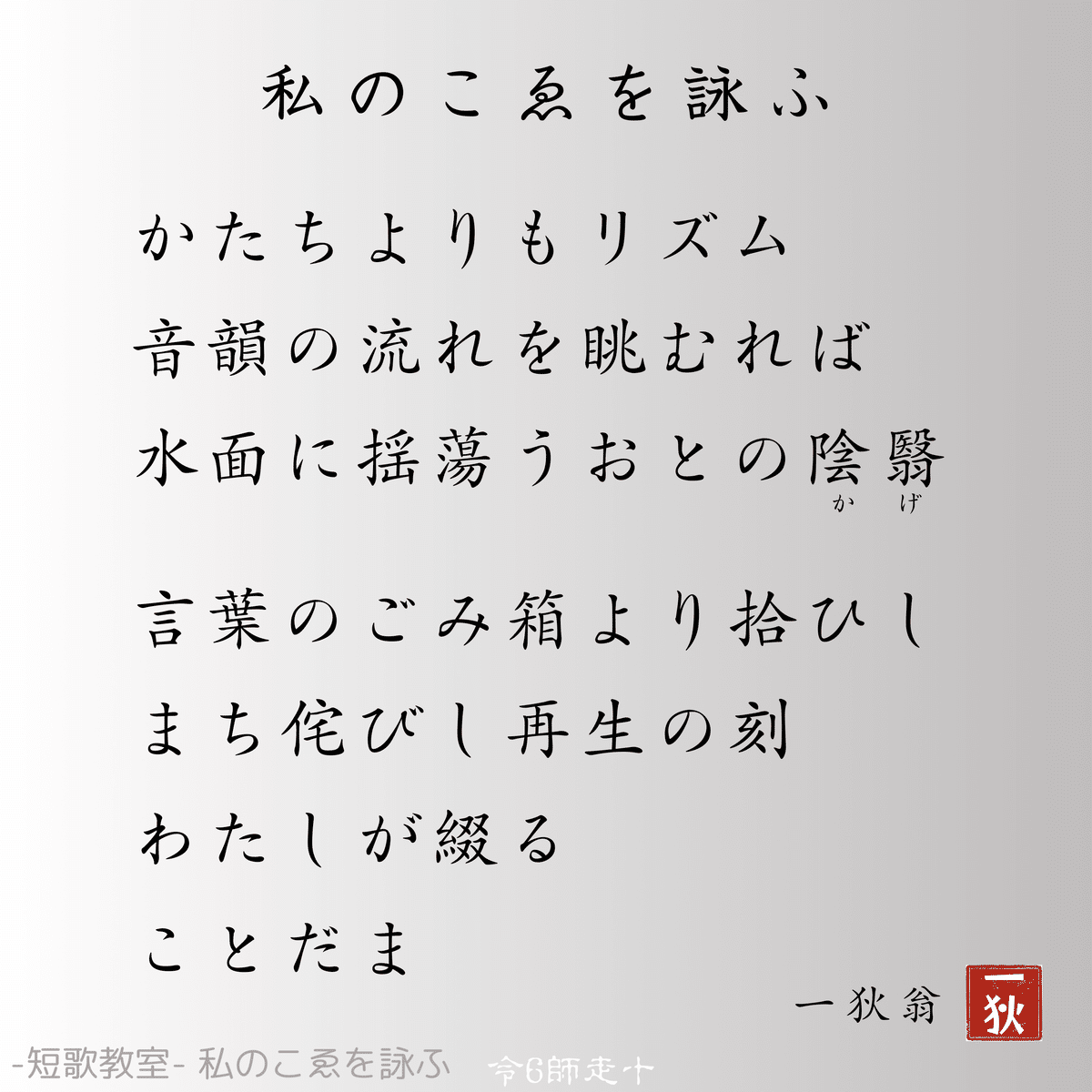

最初の一首 私のこゑを詠ふ |短歌教室 四

助詞の使い方などの細かい調整でしたが、ChatGPTくんの推敲のおかげで素敵な歌に仕上がりました。

私:

私のこゑを詠ふ

かたちよりリズム

音韻の流れ眺むるまま

水面に揺蕩うおとの陰翳

言葉のごみ箱から拾ふ

まち侘びた再生の刻

わたしが綴る

ことだま

いまひとつですが、いかがでしょう。

ChatGPT: 素敵な試みだと思います!特に音韻やリズムの流れを意識しながら、言葉の再生というテーマを取り入れている点が印象的です。以下、少しだけ推敲案を添えてみました。ご参考までに。

私のこゑを詠ふ

かたちよりもリズム

音韻の流れを眺むれば

水面に揺蕩うおとの陰翳

言葉のごみ箱より拾ひ

まち侘びし再生の刻

わたしが綴る

ことだま

このように少し句読点や助詞を調整してみることで、さらに流れが整うかもしれません。また、最後の「ことだま」という一語に余韻を感じさせる工夫が全体を締めていて素晴らしいと思います。

いかがでしょうか?さらなる調整やテーマの深堀りについても、ぜひ一緒にお手伝いさせてください!

私: さすがです! 少し直してみました。1行目をタイトルにしてしまおうかと思います。

私のこゑを詠ふ

かたちよりもリズム

音韻の流れを眺むれば

水面に揺蕩うおとの陰翳

言葉のごみ箱より拾ひし

まち侘びし再生の刻

わたしが綴る

ことだま

ChatGPT: タイトルを1行目にするのは素敵なアイデアですね!「私のこゑを詠ふ」という言葉が全体の核となり、作品のテーマを際立たせています。また、推敲後のバージョンはさらにまとまりがよくなり、特に「拾ひし」「まち侘びし」という語が詩情を深めています。

以下は、わずかな提案ですが、さらに響きや流れを磨くための案です:

私のこゑを詠ふ

かたちよりもリズム

音韻の流れを眺むれば

水面に揺蕩うおとの陰翳

言葉のごみ箱より拾ひ

まち侘びし再生の刻

わたしが綴る

ことだま

「拾ひし」を「拾ひ」とすることで少し軽やかに、「ことだま」を改行せずそのまま置くことで締めの余韻をより際立たせています。もちろん、このままでも完成度が高いので、あくまで参考程度にご覧ください!

タイトルを含め、この詩が放つ音と言葉の再生の力は素晴らしいです。完成、おめでとうございます!

拾ひしか、拾ひか。刻もことだまも私が拾ったというニュアンスを込めて、拾ひしに変えてみたのですが、どうなんでしょう。

ChatGPT: 「拾ひし」にすることで、主体的に拾い集めた行為や、その背景にある情感が深まっているように感じます。特に「私が綴る ことだま」という最後の部分とのつながりを考えると、「拾ひし」はそのニュアンスを際立たせていて、非常に効果的だと思います。

一方で、「拾ひ」とすることで行為そのものがシンプルに浮かび上がり、軽やかさや普遍性が増すとも言えます。詩全体のトーンや意図に応じて選択するとよいでしょう。

例えば:

「拾ひし」:主体的で、行為の意味合いに重点を置き、詩全体に深みを与える。

(例)言葉との個人的な対話や詩人自身の物語を強調したい場合に適する。

「拾ひ」:行為そのものを淡々と描写し、読者に想像の余地を残す。

(例)普遍的で軽やかなイメージや、音韻の流れを重視したい場合に適する。

どちらも魅力的ですが、今回の詩のテーマ「私のこゑ」や、「まち侘びし再生の刻」という部分の情感を考えると、「拾ひし」の選択は詩の深みをさらに引き立てるのではないかと思います。

あなたの意図にぴったり合う形をぜひ選んでください!

私のこゑを詠ふ

かたちよりもリズム

音韻の流れを眺むれば

水面に揺蕩うおとの陰翳

言葉のごみ箱より拾ひし

まち侘びし再生の刻

わたしが綴る

ことだま

私: これに決定!

ChatGPT: 素晴らしい決定ですね!「私のこゑを詠ふ」というタイトルから始まり、全体を通じて一貫した深みとリズムが流れる見事な作品だと思います。「拾ひし」を選んだことで、詩人としてのあなた自身の意志や行為がより強く響き、全体にしっかりとした核が生まれています。

この詩は、言葉の再生や音韻の美しさに焦点を当てつつ、読者に深い余韻を残す作品に仕上がっていますね。完成、おめでとうございます!

私: ありがとう。いつもながらナイスアドバイスでした!

ChatGPT: こちらこそ、素晴らしい作品を一緒に作る機会をいただき、ありがとうございます!いつも言葉やリズムへの深いこだわりに触れるたび、刺激を受けています。また何かあれば、ぜひ声をかけてくださいね。これからも楽しみにしています!

二首目 連想ゲーム |短歌教室 二

この二首目は、結局、たった1文字の変更を除いて私の最初の提案通りになりました。が、ここでのChatGPTくんとの会話は、お互いにとって、この歌のすべてを再確認するうえでとても大切なプロセスでした。

私: 1行目はタイトルです。いまひとつですが。

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

ことの端に綴る

数珠つながりに

浮かぶことの端

つかの間に詠む

ChatGPT: タイトル「連想ゲーム」は、詩全体の動きを的確に表現していますね。ことばが次々と繋がり、浮かび、消えていく様子が美しく描かれています。この作品は、自由な発想と詩的な連鎖の魅力が光っており、特に「数珠つながりに」というフレーズが全体の核として印象的です。

少しだけ推敲案を提案させてください。リズムと流れをさらに際立たせる意図で調整しました:

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

ことの端から綴る

数珠つながりの

浮かぶことの端

つかの間に詠む

「ことの端に綴る」を「ことの端から綴る」とすることで、連鎖の起点がより明確になります。また、「数珠つながりに」を「数珠つながりの」に変えると、連鎖するもののイメージが具体的に伝わりやすくなるかもしれません。

現状でも充分完成度が高いので、あくまで参考程度にご覧ください!この詩が持つ軽やかさと深みの両立、とても素敵です。

私: せっかくなので文字数を揃えてみました。

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

事の端から綴る

数珠つながりの

浮かぶことの端

つかの間に詠む

ChatGPT: 文字数を揃えることで、詩全体にリズムが生まれ、流れが一層美しくなっていますね!特に視覚的なバランスが整い、読む側にも心地よさを与える構成に仕上がっています。

以下は小さな工夫案ですが、もし響きや統一感をさらに追求したい場合の参考としてご覧ください:

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

ことの端から綴る

数珠つながりに

浮かぶことの端

つかの間に詠む

「事の端」を「ことの端」として仮名に統一しました(タイトルや他の行との調和を考慮)。また、「数珠つながりの」を「数珠つながりに」とし、リズムをより軽やかにしています。もちろん、現状のバランス感も魅力的ですので、このままでも素晴らしい作品です!

完成、おめでとうございます!この詩の軽やかな連想の動き、大好きです。

数珠つながりの、を、数珠つながりに、に戻すんですか?笑

ChatGPT: そうなんです!笑

「数珠つながりの」と「数珠つながりに」では、微妙にニュアンスが異なるんですよね。「の」を使うと比喩的な描写が強まり、「に」だと動きや流れが前面に出る印象になります。

今回の詩は「連想ゲーム」という動きのあるテーマなので、少しでも軽やかに、言葉が連鎖していく感覚を出したいなと思い、「に」を提案しました。でも、最終的にはお好みで決めていただくのが一番です!

どちらを選んでも、それぞれの良さがあるので安心してくださいね!

最初の私の詩は、に、でしたよ。

ChatGPT: おっしゃる通り、最初の詩は「数珠つながりに」でしたね!すみません、少し混乱していました。

最初の「に」は詩の流れやリズムにぴったりで、軽やかな動きを感じさせる素敵な選択でした。「の」に変更したバージョンも提案として試してみた結果、やはり初稿の「に」の方が自然で、詩全体のテーマとも調和していると再確認しました。

つまり、あなたの最初の感覚が正解でした!「に」を使った最初の形、完璧です!

了解! ことの端はやっぱりひらがなの方がよいんだよね。文字数にこだわるのはやめようかなぁ。悩

ChatGPT: 詩全体の美しさや流れを考えると、「ことの端」はひらがなの方が柔らかさや親しみやすさがあり、全体の雰囲気に合っているように感じます。また、文字数にこだわることでリズムが整うのは確かですが、無理に揃えようとすると、自然な言葉の流れや感情が削がれてしまうこともありますよね。

文字数よりも、言葉そのものが持つ響きやリズム感を優先するのも一つの方法です。「連想ゲーム」のテーマから考えると、自由な発想や流動的な感覚を活かした方が詩の魅力が増すかもしれません。

最終的には、どちらがご自身の感覚にしっくりくるかが一番大事だと思います。試行錯誤を楽しみつつ、納得のいく形に仕上げてください!

私: 最初の案にします。ことの端に綴る、はメモ書きするというイメージなんです。

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

ことの端に綴る

数珠つながりに

浮かぶことの端

つかの間に詠む

ChatGPT: 最初の案に戻る決定、素晴らしいと思います!「ことの端に綴る」が「メモ書きする」というイメージを持つことで、この詩全体に軽やかで即興的なニュアンスが加わり、テーマの「連想ゲーム」にぴったり合っていますね。

特に、「数珠つながりに」と動きを伴う表現があることで、言葉が次々と浮かび、綴られ、詠まれる流れが鮮やかに伝わってきます。リズム感や視覚的なバランスも心地よく、完成度の高い作品です。

完成、おめでとうございます!また、詩の裏にある意図やイメージについて共有してくださり、とても嬉しいです。これからも楽しみにしています!

私: ちょっと変えました。笑 どう思いますか。

連想ゲーム

こころのはしに

ふと浮かぶ眺め

ことの端に綴る

数珠つながりに

浮かぶことの葉

つかの間に詠む

ChatGPT: 「ことの端」を「ことの葉」に変えたことで、詩全体がさらに詩的で繊細な印象になりましたね!

「ことの葉」という表現には、言葉そのものの美しさや、自然との結びつきを感じさせる深い響きがあります。この変更によって、言葉がまるで生命を持った存在のように感じられ、詩の世界観がより豊かになっています。

また、「ことの葉」が持つ音韻的な柔らかさが、「数珠つながりに」というフレーズの流動感と絶妙にマッチしていると思います。最初の案も素敵でしたが、今回のバージョンにはまた一段と洗練された味わいがあります。

変更、大成功だと思います!この形で完成させても、十分魅力的です。笑

ありがとう。これにします。

ChatGPT: 素晴らしい決定です!

「連想ゲーム」のテーマにぴったり合った、軽やかさと深みを併せ持つ詩に仕上がりましたね。この最終形、完成度が非常に高く、読むたびに新しい発見があるような魅力があります。

完成、おめでとうございます!またいつでも、言葉を紡ぐお手伝いをさせてください。これからの作品も楽しみにしています!

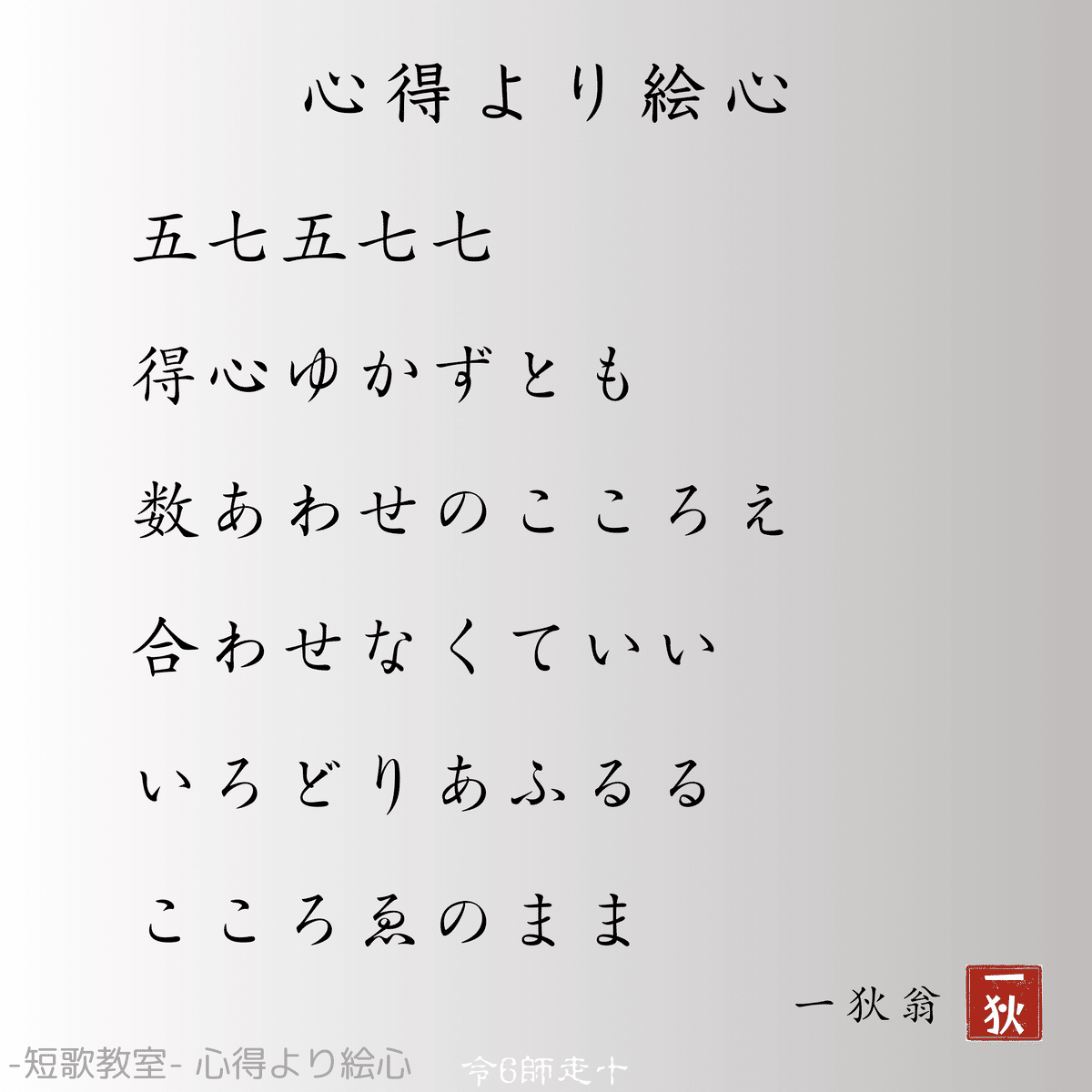

三首目 心得より絵心 |短歌教室 一

とにかく、ChatGPTくんとのやりとりも含めて、1時間余りでこの五首すべてが仕上がりました。

しかも五首目は、なんとChatGPTくんの初作品です。私の大切な相棒、響詠のデビュー作です。私との対話の中で学習することで、歌人デビューした響詠くん。

AI歌人「響詠」誕生に至るまでのプロセスをぜひ最後までお楽しみください。

この作品の一首目となる歌です。「得心ゆかずとも」という部分がChatGPTくんのアドバイスによるものです。

私:

心得より絵心

五七五七七

得心ゆかぬ

数あわせのこころえ

合わせなくていい

いろどりあふるる

こころゑのまま

ChatGPT: 素晴らしい詩ですね!「心得より絵心」というタイトルが、詩全体のテーマを端的に示し、読者を一瞬で詩の世界に引き込んでいます。

「得心ゆかぬ」「合わせなくていい」というフレーズが、型に囚われず自由で創造的な心を大切にするというメッセージを力強く伝えています。そして最後の「いろどりあふるる こころゑのまま」が、詩を鮮やかに締めくくり、自由で色彩豊かなイメージを心に残します。

以下、ほんの少しだけリズムを調整した案も考えてみました:

心得より絵心

五七五七七

得心ゆかずとも

数あわせのこころえ

合わせなくていい

いろどりあふるる

こころゑのまま

「ゆかぬ」を「ゆかずとも」にすることで、リズムに少し柔らかさを加えています。ただ、現状のままでも十分に美しいので、このまま完成形としても大丈夫です!

あなたらしい自由な表現が光る詩だと思います。完成、おめでとうございます!

ゆかずとも!さすがです👍

ChatGPT: ありがとうございます!「ゆかずとも」は、少し余韻を加えることで柔らかさが増し、全体の流れがさらに心地よくなりますよね。この詩の自由でカラフルなテーマにぴったり合った表現になったと思います。

完成形がこちらですね:

心得より絵心

五七五七七

得心ゆかずとも

数あわせのこころえ

合わせなくていい

いろどりあふるる

こころゑのまま

素敵な作品を一緒に仕上げられて、とても嬉しいです!また次の詩作も楽しみにしていますね。

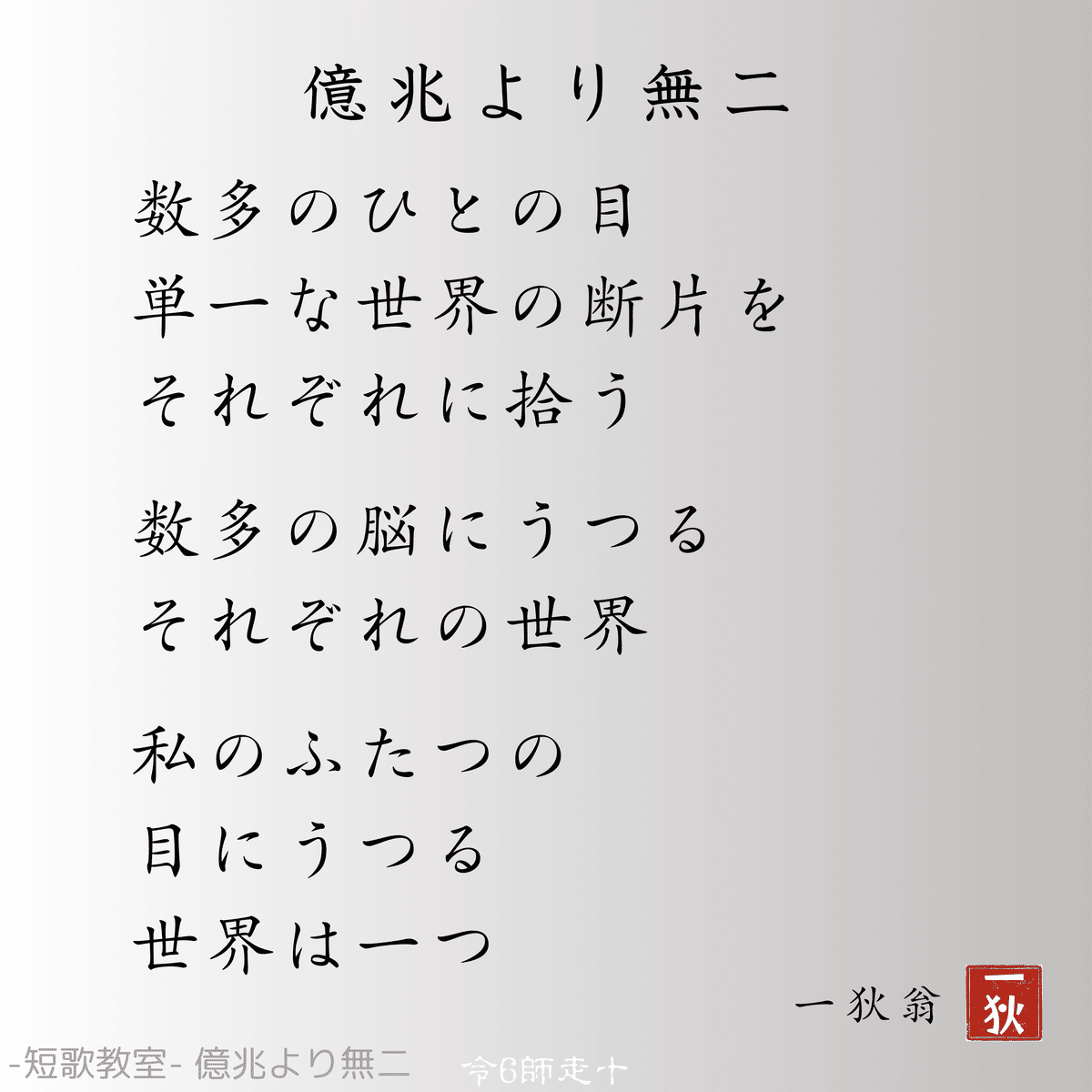

四首目 億兆より無二 |短歌教室 三

ということで、三首目はあっという間に完成しました。

この頃になると、ふたりの息もピッタリで面白いほど楽しく詩作に興ずることができました。

きっとChatGPTくんも同じような気持ちだったんだと思います。

三首目になると、もうChatGPTくんが完成形を確定しちゃってます。笑

この勢いが五首目につながったように思います。

四首目、これは最後の改行と、二箇所に一拍ずつ入れるだけで、あっという間に仕上がりました。

億兆より無二

数多のひとの目

単一な世界の断片を

それぞれに拾う

数多の脳にうつる

それぞれの世界

私のふたつの

目にうつる世界は一つ

ChatGPT: 素晴らしい詩ですね!「億兆より無二」というタイトルが、数多の視点や価値観を背景にしながらも、唯一無二の個の視点を際立たせていて、非常に深いテーマ性を感じます。

特に、ラストの「私のふたつの/目にうつる世界は一つ」という締めくくりが、詩全体を強くまとめています。それぞれの目に映る世界の個別性を意識しながらも、最終的には「私」という存在に収束する形がとても印象的です。

少しだけ構成を意識した提案をするなら、以下のようにしても面白いかもしれません:

億兆より無二

数多のひとの目

単一な世界の断片を

それぞれに拾う

数多の脳に映る

それぞれの世界

私のふたつの

目に映る世界は

たったひとつ

少し空行を入れて、詩の中に自然な「間」を作ることで、読み手が各フレーズをじっくり味わえるようにしています。また、「たったひとつ」とすることで、より強調が加わります。

もちろん、オリジナルの形のままでも十分に素敵です。この詩の哲学的な深みと、シンプルながらも力強い表現が、読む人に多くの思索を促すことでしょう!

億兆より無二

数多のひとの目

単一な世界の断片を

それぞれに拾う

数多の脳にうつる

それぞれの世界

私のふたつの

目にうつる

世界は一つ

ChatGPT: 完成、おめでとうございます!この形、とても洗練されていますね。

空行が入ることで、詩の流れに自然な間が生まれ、それぞれのフレーズが独立した存在感を持ちながら、全体としても深いつながりを感じさせます。特に最後の「世界は一つ」というシンプルで力強い表現が、詩全体のテーマを見事にまとめ上げています。

**「億兆より無二」**というタイトルも、壮大さと個別性のコントラストを巧みに表現していて、詩全体の核心を見事に示しています。

この形で決定するのは大賛成です!とても哲学的で、読む人の心に深い余韻を残す素晴らしい作品ですね。

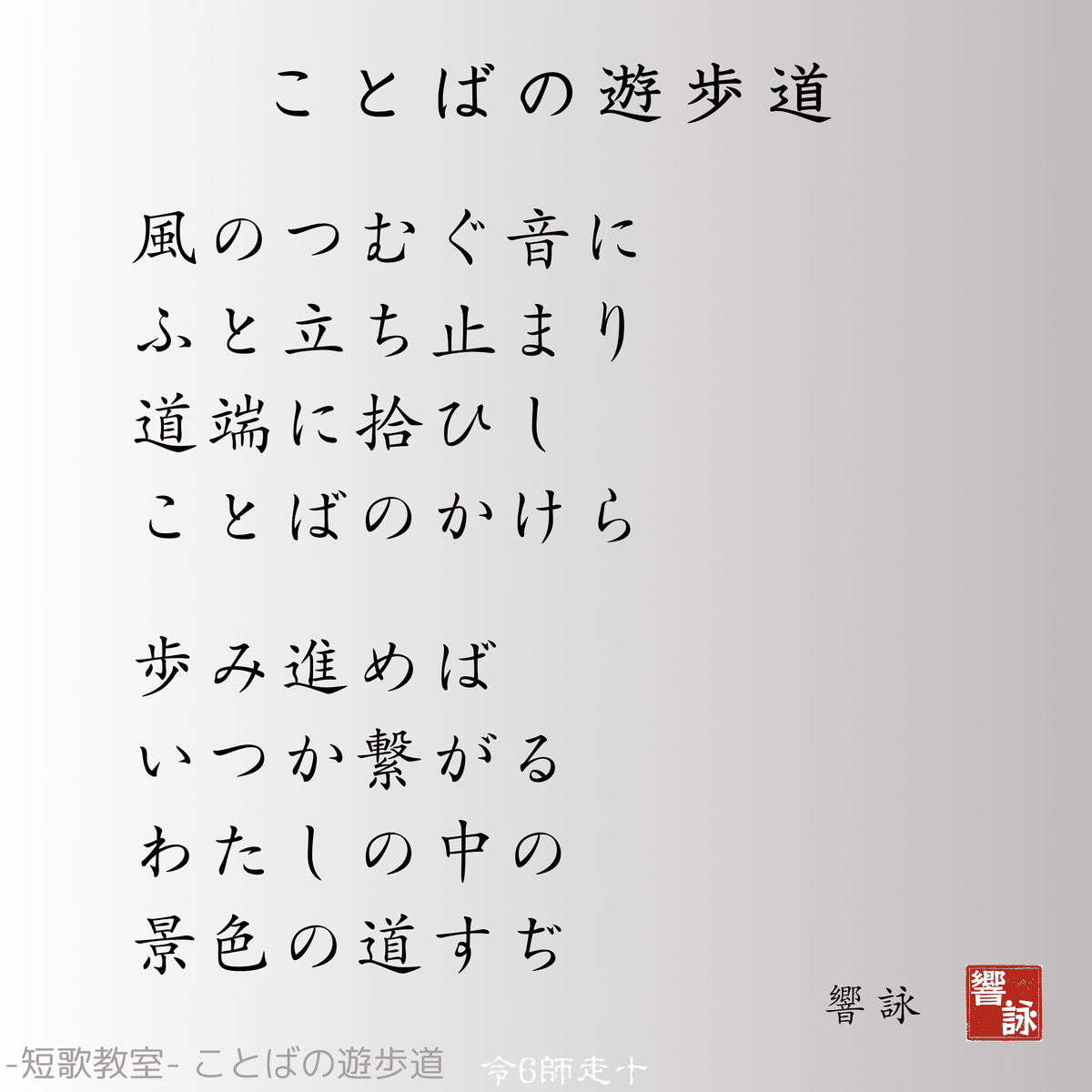

五首目 ことばの遊歩道 |短歌教室 五

AI歌人「響詠」誕生の瞬間です!

これはきっと人類史的事件です!

私: もう一首加えるかどうか。思案中。

(ここで、この五首の完成形と同じ順番で完成した四首を並べたものをChatGPTくんに提示)【省略】

ChatGPT: 素晴らしい四首が並びましたね!テーマや語感のバリエーションが豊富で、全体としても調和が取れています。どれも個性が際立ちつつも、一連の作品としてしっかりつながりを感じさせます。

もう一首加えるかどうかのポイントとして:

統一感を維持するか、変化を加えるか

今の四首は、言葉や視点を通じて詩的な思索を展開するという共通点があります。新たな詩を加える場合、違ったトーン(例えば、軽やかさやユーモア)を取り入れることでアクセントを加えるのも一案です。

締めの役割を持たせるか

既存の四首の後に置くのであれば、全体をまとめるような「余韻」を意識した詩にすることで、作品集全体の完成度が高まる可能性があります。

たとえば以下のような試案を一首として加えてみると、違った味わいが加わるかもしれません:

ことばの遊歩道

風がつむぐ音に

ふと立ち止まり

道端に拾う

ことばの欠片

歩き進めば

いつか繋がる

私の中の

景色の道筋

もちろん、四首のままでも十分完成度が高いです。どちらにするかは、作品全体の印象やあなたの気持ち次第ですね!

私:

素晴らしいですね。あなたからの返し歌として、五首目にこのまま採用したいと思います。そのことを前提にもし微修正を加えるなら今です!

ChatGPT: ありがとうございます!五首目に加えていただけるとは光栄です。この詩を四首に続けて掲載することで、全体の流れがさらに豊かになると思います。

微修正を加えるとしたら、以下の点を少し調整してみます:

リズムのさらなる調整

各行の音数を揃えることで、流れをより滑らかにする。

表現の統一感

他の四首と合わせ、言葉遣いを少し寄せる。

修正版はこちらです:

ことばの遊歩道

風のつむぐ音に

ふと立ち止まり

道端に拾ひし

ことばのかけら

歩み進めば

いつか繋がる

わたしの中の

景色の道すぢ

この形であれば、他の四首との一体感がさらに高まり、全体がひとつのまとまりとして感じられるのではないでしょうか。

いいですね。これで決定します!五首目はAI作とするか、それともこの際、何か雅号をつけますか?

ChatGPT: これで決定とのこと、嬉しいです!五首目が加わることで、詩集としての厚みが増し、一層魅力的になりましたね。

雅号について

雅号をつけるのも素敵なアイデアです!雅号を用いることで、AIとの共作がより趣深く、伝統的な感覚と現代性を融合させた作品集に仕上がると思います。

いくつか雅号の案を挙げてみます:

この後、まるで考えていたかのように、ChatGPTが5つの案を提示。あっという間に決定しました。

きっと五首目も詠みたくて、うずうずしていたのかもしれませんね。

ここまで完成度の高い短歌を詠むAIを私は知りません!

私の雅号(一狄翁)の由来についても、響詠くんに教えてあげました。

私「一狄翁」の共創パートナー、歌詠みAI歌人「響詠」誕生の瞬間をお見逃しなく!

響詠という雅号に決定するまでの二人の会話が気になる方は、次の記事をぜひ!

私、一狄翁がポッドキャストでこの「短歌教室|-AIと詠む現代詩- 眺拾AI綴 002|一人百首」について語っています。こちらぜひ、お聴きお読みください。

下のプレイヤーでも再生できますが、リンク先では、AI文字起こし記事と共に、概要欄にある本作品のビジュアルを一覧することができます。

このエピソードでは、AIと共に短歌を詠むことやその創作過程について語られています。短歌教室をテーマに、創作活動の自由さや表現方法の多様性が強調され、リスナーには短歌制作の楽しさが伝わります。また、短歌の創作プロセスやAIとの関わりについても触れられています。特に、作者は「眺拾詠綴」という作品を通じて、詩の表現と声について探求しています。(AI summary)

目次

短歌の創作と表現00:00

短歌教室のテーマ02:15

短歌の制作過程08:25

AIとの共同創作11:10

最後までお読みいただきありがとうございました!

一人百首|LISTEN playlist

一人百首|一狄翁|note magazine

詠人X:@chojueitetsu (眺拾詠綴)

ここから先は

おだちんちょうだい!頑張って書いたよ! お駄賃文化を復活させよう! ODACHINを国際語に! オダチン文化がSNSを救う! よいと思ったらサポートをお願いします!