リサーチ&データ活用の教科書③:P&G流の問題解決の始まり「現状理解」とは?

読書ノート(108日目)

さて、今日もこちらの本の紹介です。

著者の米田さんは元P&Gの執行役員で

CMK(Consumer Marketing Knowledge)部門

のヘッドを務めていらっしゃった人物。

P&Gのマーケティング戦略をデータで検証して

成功の確度を高めていく、そのための秘訣を

知ることができればと思って読んでいます。

今日からは前回紹介した

P&Gでの問題解決の枠組みである

ダブルダイヤモンドプロセスのうち

「現状理解」についてです。

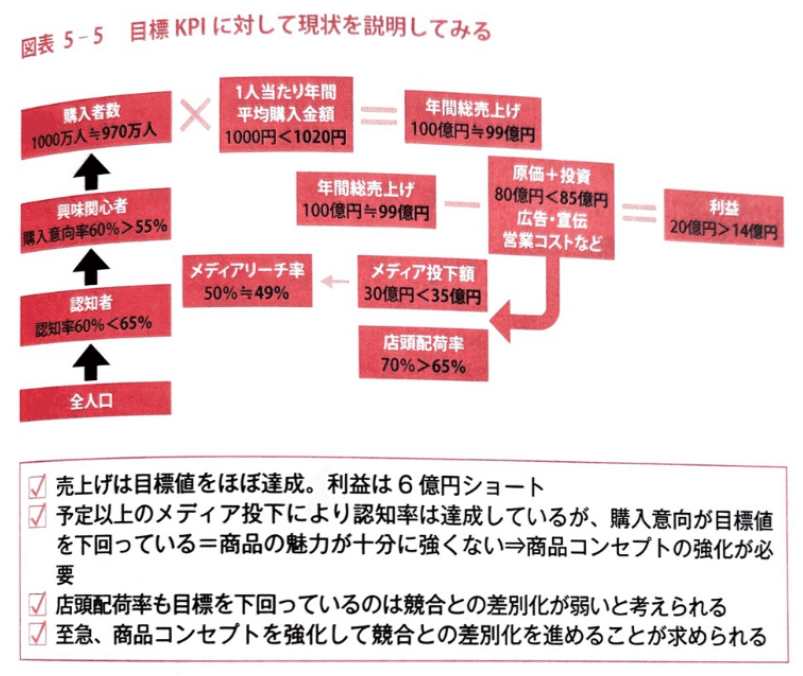

・現状理解:まず「ギャップ=問題」を突き詰める

・「現状理解」は課題解決の起点となる重要なフェーズであり、

それ以降の全ての方向性を決める

・課題を見つけ出せるまで、問題の原因を深く探求してくことが非常に重要

・ギャップ特定の大前提は、「〇〇(例:利益)はどう作られているか」を

要素分解して、その仕組みを知ること

その仕組みに基づいてKPIを組み立てる。

KPIを動かしてみた数パターンを試算し、作戦が目標達成が可能か試算

・セグメントごとのKPIを分解して見てみることも有効

(年代別、男女別、High/Middle/Low分析など)

・「変化なし」は一見すると順調に見えるが、

ゆでガエル状態にならないように、様々な角度から

本当に変化が起きていないか分析する

(セグメント別や、10年スパンでの長期推移など)

・現状理解の最後の仕上げは、分析の後にKPIを適切に見直すこと

・新たに発見された状況を反映し、目標値を達成するには、

各指標がどのくらい必要か考えKPIを見直す

・目標は2種類を用意する

背伸びをして工夫をすれば届きそうな難易度の「ストレッチ目標」と

達成の可能性が見えづらいほど高い難易度の「チャレンジ目標」の2つ

膨大なデータが集まると

まずは全体、そしてセグメント別に

集計しレポートにまとめて報告して

データ分析チームの仕事は完了。

…というのでは終わらせないのが凄い!

というのが率直な感想です。

達成したい目標と現状のギャップを

以下のように数値化して、

どの数値が動けば最終的な目的を

果たせるかをシミュレーションする

という点が、まさに目から鱗でした!

そしてセグメント毎に分析し

仕組みの流れの中のどこで目詰まりを

起こしているかを突き止め、KPIを再度設定し

目標達成の道筋を見える化する。

その時の目標はストレッチ目標と

チャレンジ目標の2種を混ぜて

常にレベルアップを図る…!

一連の流れは以下の図を参照いただき、

さらに詳細はぜひ本書をご覧ください。

ここまでを読んだ正直な感想は、

リサーチ担当部門の問題解決への

コミットメントが強く、

自分たちの仕事の価値は

問題解決に繋がる新たな発見を見つけること

であり、そのために隙が無い仕組みがある。

組織として知見を蓄積し再現できるように

するというのは、こういうことなんだな。

という、僕にとって非常に学びが多い本です。

今回は、P&Gの問題解決の枠組みである

ダブルダイヤモンドプロセスのうち

「現状理解」についてでしたが、

次回以降は、その先のステップ

「仮説出し」「絞り込み」を

紹介していきたいと思います。

それではまたー!😉