隠元禅師と黄檗宗 ①東明山興福寺(長崎市寺町)と隠元禅師

昨年(2022年)秋に長崎歴史文化博物館で開催された企画展「長崎の黄檗 隠元禅師と唐寺をめぐる物語」に会期末ぎりぎりに駆け込んだ私。

(当時、歴史本の執筆と家族の用事で多忙を極めておりました・・)長崎の歴史、文化を語る上で非常に重要な企画展だったのですが、レポートすらアップしていなかったので、企画展図録等を参考に数回に分けて隠元禅師と黄檗宗のことを書きたいと思います。

隠元隆琦(1592~1673年) 福建省生まれの臨済宗黄檗派の高僧。

日本黄檗宗の開祖で京都の宇治に萬福寺を開山したことで知られる隠元禅師は、承応3年(1654)、63歳の時に長崎に渡来。

興福寺住持として1年1ヶ月長崎に滞在しました。

当時の長崎には、元亀2年(1571)の開港前後から中国人商人が多数往来しており、彼らは自分たちのための寺院として興福寺、崇福寺、福済寺の三福寺を建立。興福寺第3代住持・逸然性融(いつねんしょうゆう)ら長崎の中国人達が臨済宗黄檗派の高僧である隠元禅師を再三にわたり招請し、4回目の招請にようやく応えての来日。弟子や肖像画家といった職人を伴い総勢30名での来日でした。

(隠元禅師の来日は明末清初の騒乱を避けるため、との説も散見し、鄭成功の仕立てた船で来日したと言われています。当時、倭寇や海賊の出没する東シナ海を横断するためには強い勢力に守られる必要があったのでしょう。)

*鄭成功については以下をご参照ください。

当初、日本滞在は3年間の予定でしたが弟子たちから引き止められ、その後隠元禅師は万治元年(1658)4代将軍徳川家綱に謁見し、京都宇治に寺地を与えられ黄檗山萬福寺を開山。3年間萬福寺の住持を勤めた後弟子の木庵性瑫(もくあんしょうとう)に移譲しました。そのまま帰国することなく寛文13年(1673)4月3日に示寂。世寿82歳でした。

隠元禅師が伝えた黄檗禅は当初から「黄檗宗」と名乗っていたわけではなく、臨済宗の一派「臨済正宗」と名乗っていたそうで、明治9年(1876)に黄檗宗として正式に禅宗の一宗として独立したとのことです。また、その渡来は黄檗禅だけでなく当時の中国の様々な文物を伝えており、特に長崎にはそれが色濃く残り現代まで続く独自の文化を産み出しています。

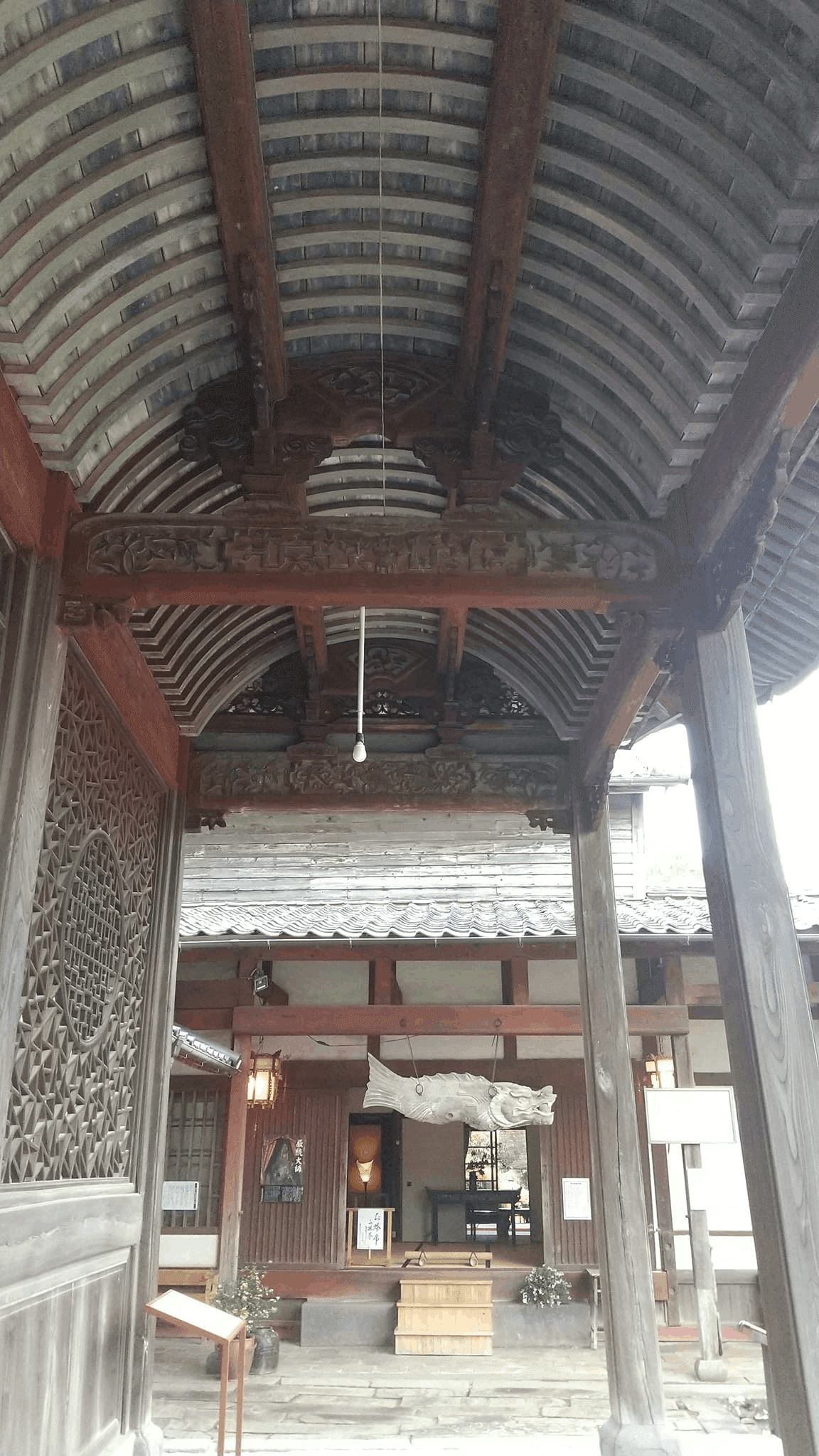

次に、長崎市寺町にある隠元禅師が最初に入った寺、東明山興福寺を紹介します。

木魚の原型とも言われています。

長崎の唐寺(とうでら)には媽祖堂が建立され、唐船に乗せられ来日した媽祖像は、長崎滞在中は唐寺に安置され祀られたそうです。長崎ランタンフェスティバルでは、唐船から媽祖堂へ隊列を組んで安置する様子を「媽祖行列」として再現しています。

*長崎ランタンフェスティバルでの媽祖行列の様子。

#長崎ランタンフェスティバル

— 長崎市観光交流推進室 (@nagasakikanko) January 29, 2023

ただいま【媽祖行列】を実施中です!

この後、眼鏡橋にて演舞を行い、中央公園へ向かいます🏮✨ pic.twitter.com/gM41KJ60N9

【航海の安全を願って。「媽祖行列」】

— 長崎市役所総合公式 (@nagasakishikoho) January 26, 2020

長崎ランタンフェスティバル3日目の1月26日(日)。

人気イベントのひとつ「媽祖行列」が行われ、中国衣装に身を包んだ約140人の市民が、銅鑼や太鼓の音に合わせ、まちなかを練り歩きました。

イベント情報はこちらからどうぞ。https://t.co/lkGlcSZAVn pic.twitter.com/dluuLTzB4R

黄檗宗と言えば、私のイメージでは長崎の「唐寺」「赤寺」(建物に朱色を使ってある)で中国色の強い宗派とのイメージがあり、後に後水尾法皇や幕府、諸大名の篤い帰依を受けたことは何故なのか、ちょっと疑問に思っていました。

隠元禅師によって初めて黄檗禅が伝えられた地は長崎になりますが、貿易に伴い来住した中国人の文化が既に存在していたため、その外観や文化は長崎という土地に根差したより中国色の強いものになったのではないかと。

対して宇治の黄檗山萬福寺を本山として拡がった黄檗禅はあくまで臨済宗の一派であり、中国風な外観、文化を残しつつ日本風に変化していったのではないかと考えています。

というのは、先に上げた媽祖堂は長崎の黄檗寺院に見られますが萬福寺には存在しないようなのです。媽祖信仰は道教に根ざすものなので本来黄檗禅とは関係がなく、媽祖像を乗せた唐船が来航する長崎独自の文化だと考えられます。

今後何回かに分けて長崎の唐寺を紹介しながら、黄檗宗の波及とその文化についても少し紐解いてみたいと思います。

*参考文献

「長崎の黄檗 隠元禅師と唐寺をめぐる物語」展覧会図録/長崎歴史文化博物館編集

「日中シンポジウム 隠元禅師と黄檗文化」パンフレット/長崎県文化観光国際部文化振興課編集

「大学的長崎ガイド ーこだわりの歩き方」/長崎大学多文化社会学部編集

「東明山興福寺」パンフレット

いいなと思ったら応援しよう!