與賀神社訪問@佐賀県佐賀市 (2024年4月)

先日のことですが、佐賀市与賀町にある與賀神社にお参りしました。

與賀神社

欽明天皇の代の創始といわれる古社で、御祭神は竜宮城のお姫様といわれる神武天皇の御祖母である豊玉姫命です。室町時代後期の建立である楼門が特に有名ですが、総丹塗りで室町時代の地方的風調を表していて佐賀地方では珍しい古建築であり、石橋、鳥居と共に国の重要文化財とされています。(以下略)

*HPを見たら、読み方は「よが」ではなく「よか」と読むようです。

上の写真にある三の鳥居は「肥前鳥居」とよばれる肥前国(現在の佐賀県・長崎県)にある独特の形の石造りの鳥居です。

慶長八年(1603)の銘があり鍋島直茂公夫妻の名前(「豊臣朝臣直茂」「藤女」)が刻まれています。

(ところで余談ですが、佐賀市内の神社は平地にあることが多く「拝礼して通りましょう」という注意書きがあるなど、神社が生活に密着していること感じます。同じ肥前でも、私の出身地である長崎市とはちょっと違う印象です。長崎市内の神社は小高い丘の上にあることが多く、平地ではあまり見かけません。文化と地形の違いなのでしょうか・・)

清浄な気に満ち、文化財も多い古社で意外に小じんまりとした印象の神社でした。近所の方が子(孫?)連れでお参りされているなど、生活に密着している様子が垣間見えてほっこりした気持ちになりました。

私は長崎市の出身なのですが、神社はたいてい小高い丘の上にあるので気軽に行く、というより、何かの時に長い階段を登って(わざわざ)お参りに行くところ、という感じです。神社が平地にあってフラッと立ち寄って手を合わせることができる、前を通る時は一礼をして通る、という生活文化もいいな、と思いました。

そして境内社としては佐賀恵比須神社、少弐神社、粟島・佐太神社、宝壽森稲荷神社、天満神社があります。

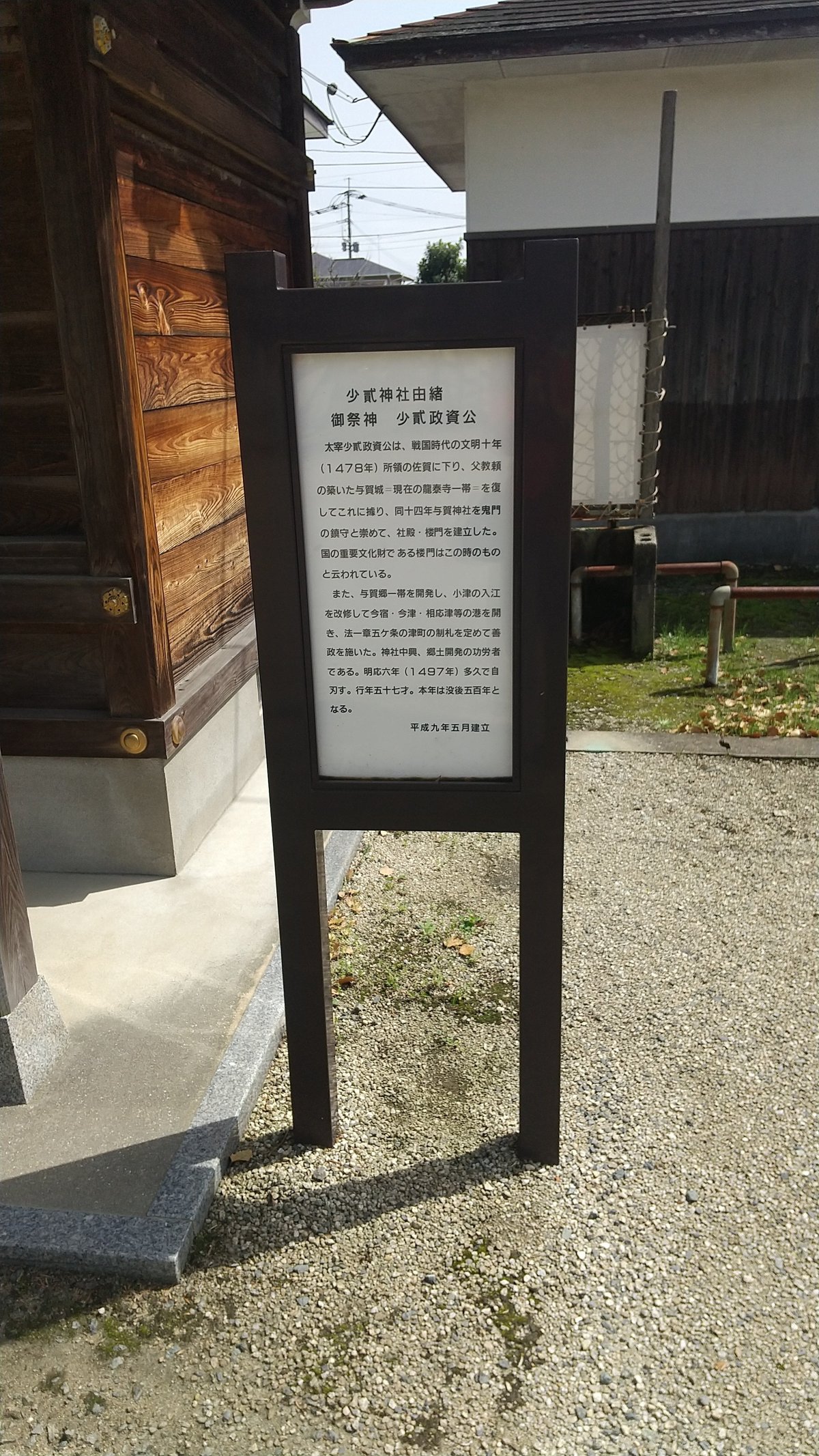

写真は少弐神社です。

少弐神社

・・大宰府の長官だった少弐政資公は、山口の大内氏と争って佐賀に落ち延び、先考少弐教頼公が築いていた與賀城(現在の赤松町龍泰寺一帯)を1482年に復して居城となし、当神社を鬼門の鎮守と崇め社殿を修復し神事を修飾した。現在の国重要文化財である朱塗楼門はこの時のものと言われている。(以下略)

最後に、神殿南側にある県天然記念物の樹齢1400年超といわれる大楠を紹介して本記事を終わりたいと思います。

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

*佐賀・與賀神社のHPはこちら。

いいなと思ったら応援しよう!