③海外人材ドライバー採用のメリット・デメリットの考え方 Ex.社内合意形成の進め方

こんにちは、SunaHiroです!本日は3日連続投稿の最終回です。

最終回ということで、実際に利用した社内資料の一部もご紹介したいなと思います。(3,000文字を超えておりますので読み応えがありそうです…🙇♂️)

〜初回1本目投稿冒頭の内容〜

本稿の結論を先に申し上げると、それなりの費用は覚悟すべき(デメリット)だが、人材が純増することで、事業成長を加速させられるなら有効である(メリット)と考えています。大雑把ではありますが、これらを3つの観点から整理してみます。

1.人材獲得難易度

2.継続年数と退職数(率)の関係

3.経済合理性 ※ 本日はここがテーマです

ここから読み始めるもよし、以前の投稿を見ていただいてもよし。

今の気分で決めてもらえたら良いかなと思います!

(前編のリンク置いておきます)

特定技能運転者採用の経済合理性

これは個社別に様々な要因(事情・背景・組織段階...)で答えが違いますので、今回は当社としての考え方です。冒頭、結論を申し上げると、当社は特定技能運転者採用の経済合理性が高いと判断しました。

しかし、ただ闇雲に「採用単価下がりそうだね!」「採用広告の無駄打ちしなくて良さそう!」のような、表面上の理由ではなく判断材料を整理し、合理的かつ客観的な判断をしました。

判断材料としては必要項目を整理の上、後述のプロセスで判断しましたので、何か一つでもお届けできれば嬉しいなと思います。

判断材料となる項目の洗い出し

# その時点までの施策・費用

・とにかく全ての採用に関わる費用を洗い出す(人事部門/関連部労務費も)

・その時点までの施策年次毎費用とその総額、及びそれに対する成果

・現時点までの採用単価

# 特定技能運転者採用においての数字を仮説だてる

・単年&5年合計(特定技能VISAの期間)での受入れコストは?採用単価は?

・採用することで具体的にどの程度業績が向上する?

・新たな体制構築に必要な費用と現時点までの体制費用の差分は?

検討プロセス(感情ゼロモードが大事)

まずは上記ファクトを冷静に精査、比較。

次に、「P/Lに与える影響と事業成長にどれだけインパクトするか」をまとめ、プロジェクト全体の基本論拠となる土台を作成。

一方、土台作成に至るまで最後まで悩んだポイントがあります。それは「事業成長加速度」を重視するのか、「費用圧縮」を重視するのかという観点です。最後までこの落とし所に頭を悩ませました。

最終的には、「事業成長加速度」を重視しつつも、「費用を抑える努力をする」という、しごく真っ当な結論を導きだします。費用においては、特定技能運転者の採用費用を捻出するために、それまでの採用施策の大半を無期限での中止・先送りをするという決断をしました。

この時期に心がけていたことがあります。感情をゼロモードにすることです。これまでの手段から大きく変えるには、最前線で活躍している人材の存在だったり、採用戦略全体の文脈・背景も含め、大きく前提条件が変わっていきます。さらにそこへ個人への配慮や想定ハレーション、運用負荷まで考慮すると、前に1㍉も進めません。

この期間は意図的に感情ゼロモードにし、考えや課題は誰にも相談をせず、一人だけの空間で検証・検討を繰り返しました。

実際に行った合意形成プロセス

ここまではある程度わたしの責任範疇で考えたり、方向性は決められるのですが、大前提会社としてプロジェクトに対する合意・意思決定が必要です。

まずは代表へプロジェクトの方向性….次は上位役職メンバーに意見をもらいに…行ったり来たり。内容もUpdateを繰り返しながら一人ひとり合意形成。

最終的には取締役会の中で扱い、晴れて正式な承認・意思決定に至ります。(予算設計・承認も必要ですが、予算設計方法はまた別の機会に譲ります)

しかしここで終わりませんでした。

今度は関係した人と関係する人への説明、方向性の合意を取りに行かなければなりません。

社内外の関係者へ現施策全面中止の説明(説得です)

特定技能運転者採用の内容説明、個別の合意形成(説得です)

このプロセスは中々にパワーが必要で一瞬痺れました…。

ことわたしのチームメンバーにおいては、今まではわたしが「あっちがゴールだ!」と大きい旗を振っておきながら、いきなり「プレーするスポーツとルールが変わる」という状態になり、大変苦労をかけました。それでもなお切り替えてくれたことに感謝です。

合意形成プロセスにおいて重要なこと

プロジェクトを進めたいが経営層の合意が得られない

上司や関連部署の合意がうまくいかず、プロジェクトが頓挫した

このような話は、個人的によくある話だよな〜と思います。これらを理解した上で次の点を大切にしていました。

正論をふりかざさない。ちゃんと根回す。(大人の対話)

プロジェクトの必要性と重要性が相手に伝わる伝え方をする(意義訴求)

上記を押さえながら、ロジックや数字を用いることで合意まで漕ぎ着けられたことは良い経験になりましたし、結果だけを見れば"合意形成戦略・戦術"として良かったかもしれません。もしこれに付け加えられるとすれば、"圧倒的当事者意識(個の情熱も)"と”こいつに任せれば大丈夫感(信頼関係)”も重要だなぁと痛感した次第です。

経営判断する上での考え方

話を合意形成から経済合理性に戻しますが、会社全体では採用費は上げずとも採用再現性と事業成長のロジックが確保できたことで、経済合理性は高いという判断が可能になりました。これは、「当社として採用活動にコミットし、一定以上の予算を既に積んでいた」ことが前提にあるため、採用活動に費用をかけていたかどうかは、特定技能運転者採用を検討される企業においては、一つのポイントになるかもしれません。

しかしながら、ほとんど採用費用を取っていないケースであれば、今後どこかのコストカットした部分を付け替えることで解決に近づけますし、既にコストカットを限界まで努力されていれば、「経営判断として新たに投資をする(しない判断も)」という意思決定で整理はできそうな気はします。

すでに述べた通り、当社はコストカット(予算の付け替え)の選択肢を選び、特定技能運転者への必要予算・必要体制・採用人数は、3年後〜5年後の事業目標から逆算で決定しました。ある種この事業目標(あるいは必要人数)が明確に存在すれば、投資額はある程度計算ができます。

特定技能運転者採用のメリデメ

メリット・デメリットを考える上で、特定技能運転者の採用はそれなりに費用を要し、採用後にも継続的な受入れ費用が発生するという、現実的な問題があります。短期的に見ればキャッシュアウトしていきますので、明確にデメリットと言えます。

しかし時間軸を伸ばし、5年間継続して働いてくれる(ことを前提として)ならば、このメリットがデメリットを上回るかどうかで判断すべきだと考えます。少なくとも当社においてはマーケットと顧客ニーズが存在することに加え、採用費用と業績向上の観点からもメリットが上回ると判断しています。

これらからの学びは、特定技能運転者(海外人材)が良いか、そうでないかの二極で検討するのではなく、全体像を広げ、冷静に考え、判断していく必要があると学びになりました。

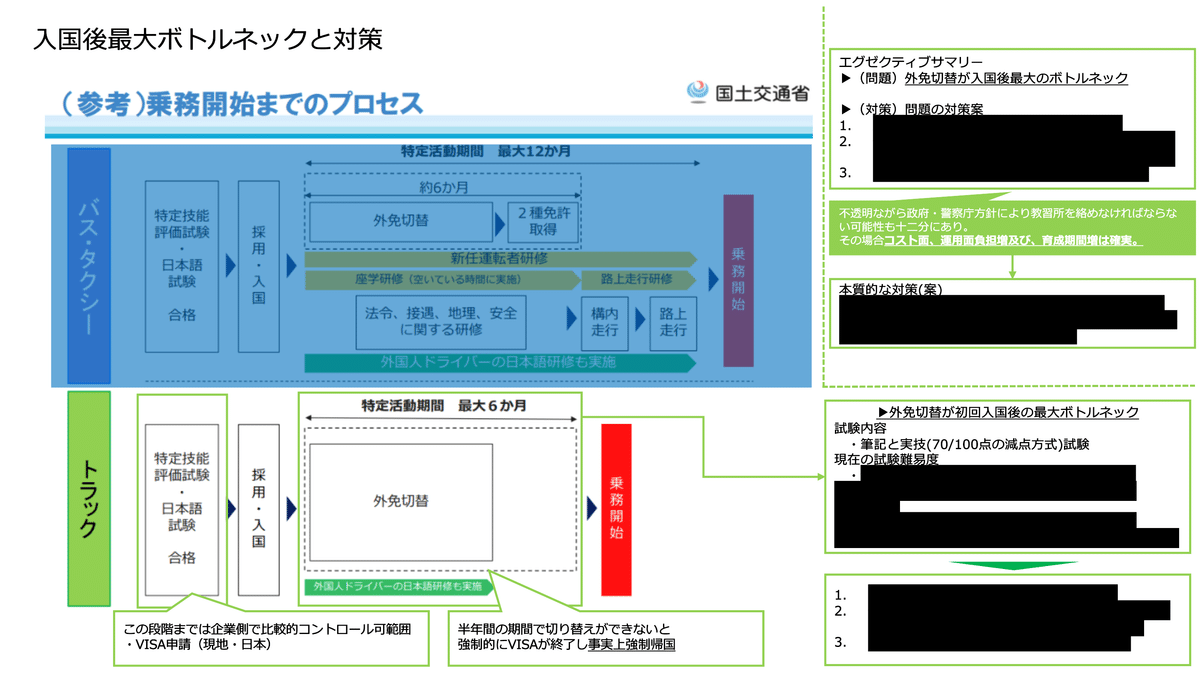

イメージしてもらう上で利用した育成ロードマップです

3本仕立てのまとめ

1本目の投稿ので申し上げた通り、改めてそれなりの費用は覚悟すべき(デメリット)だが、人材が純増することで、事業成長を加速させられるなら有効(メリット)であると考えています。

人材獲得難易度

継続年数と退職数(率)の関係

経済合理性

施策検討する上でこの3つの論点は、特定技能運転者を採用すべきかどうかを、冷静に判断する上で活用できるかもしれません。整理した上で必要がない(デメリットが上回る、社内的な事情でまだ早い、など)とすれば、その時点では冷静な判断なのかなと思います。

その一方「あれ...メリットの方が上回るぞ...」「他の施策より確実性高いかも...」とすれば、個人的には真剣にご検討されることをお勧めしたいなと思いますし、事業会社側の人間として微力ながらお力になれることがあれば、ぜひお気軽にお声がけください。

さいごに

3部合計7,000文字を超える内容になってしまい、引いてしまったわたしがおります…が、チームメンバー向けの説明用、外部の方に説明する際のまとめとしては良かった(正当化)なと、前向きな言葉で締めたいなと思います!

長々とお付き合いいただきありがとうございました!

寒い日が続いていますので、みなさまどうぞお身体はご自愛ください🙇♂️

お知らせっぽくなってしまい恐縮ですが、同じ運送業界において「海外人材採用」「組織作り」「制度設計」この3つの情報交換はしていきたいと考えていますので、ぜひお気軽に画像にあるメールアドレスまたは、noteの”クリエイターへのお問い合わせ”でご連絡いただけると嬉しいです。

※エージェンシーの方もご連絡お待ちしております!!