【読書メモ】確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力

1.はじめに

『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』読んでみました。

今はマーケティングパートナー刀で活躍されている森岡毅氏・今西聖貴氏がP&GやUSJで培った知見や理論を学ぶことができました。

個人的にもっとも印象に残った本書のメッセージは①マーケターとして常に真実を追究すること、②真実を見る為に論理的思考を止めず数学マーケティングを実践することです。

現在のマーケティング業務にどう活かすか?考えていましたが、著者今西氏のメッセージに従い、本書に書かれていることを全て信じないで、一つひとつ自分で試して確認していこうと思います。

今回は学びになった点や興味深かった所をまとめてみようと思います。

2.まず、専門用語を理解する

本書を読み進めるには、前提として複数の専門用語理解が必要になります。改めて定義を整理し、内容を正確に捉えたいと思います。

明確な定義を捉えることができなかった言葉は専門家が書いた記事や、学術機関・民間企業が出している情報を参照しています。

Preference(プレファレンス)

英語Preferenceは名詞で(他よりも)好むこと・好みを意味する。

同書内でプレファレンスは、消費者のブランドに対する相対的な好意度(簡単に言えば「好み」)と説明されている。

またプレファレンスは主にブランド・エクイティー、価格、製品パフォーマンスの3つによって決定されているとのこと。

プレファレンスは市場構造を決定づけている本質であり、その重要性は下記のように述べられている。

プレファレンスが市場構造を支配するのは、小売業者も、中間流通業者も、製造業者も、最強の存在である最終購買者(消費者)に従わざるを得ないからです。市場構造を決定づけているDNAは、消費者のプレファレンスであることを頭の中に入れておいてください。

同じ目的と似た方法で便益を与えるプレイヤーの集合体である「カテゴリー」の中で勝っていくこと、つまりシェアを獲得するということは、企業が生存するために不可欠です。

Awareness(認知)

認知率とはその製品やサービスを知っている人/その市場にいる消費者全体を指す。

森岡氏は認知を経営資源の配分先(※1)の1つと説明しており、ブランドの量的成長を促すための重要なドライバーと考えられます。

※1 経営資源の配分先は、Preference(好意度)、 Awareness(認知)、 Distribution(配荷)の 3つ。

ビジネスの売上は、自社ブランドに対する消費者のプレファレンスによって最大ポテンシャルが定まるのです。その最大ポテンシャルが「認知」と「配荷」によって制限されて、現実のビジネスの結果が決まります。ということは、市場規模が一定と仮定すると、売上を伸ばすためには、1)自社ブランドへのプレファレンスを高める、 2)認知を高める、 3)配荷を高める、の3つしかないということです。

また認知には量と質があり、両方に紐づく指標を定点観測し伸ばす必要性が語られています。

具体的には、ブランド名を知っているかどうか?の認知だけではなく、戦略的ブランドエクイティを認知しているかどうか?や、消費者の

頭の中にある「買っても良いと思っているいくつかのブランド群」の中に入っているかどうか?まで見ていく必要があります。

消費者が認知している内容が、単にブランド名だけなのか、それともブランドの戦略的ブランド・エクイティーまで認知しているのか、それによって消費者の購買行動に決定的な差を生み出します。

例えば、「ダイソン」というブランド名だけを知っている人と、ブランド名に加えて「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」という彼らの便益コピーまで知っている人では、ダイソンを買う確率は全く変わってくるのです。

一般的な指標としての認知率は、 Aided Awareness(エイディッド・アウェアネス:ブランド名で誘導されて計測された認知)と Unaided Awareness(アンエイディッド・アウェアネス:ブランド名で誘導されないで計測された認知)の2つが代表的です。

~中略~

ビジネスを作る認知の本質は、消費者の頭の中にある「買っても良いと思っているいくつかのブランド群」の中に入っているかどうか、つまり消費者の「エボークト・セット( Evoked Set)」の中に入っているかどうかです。私のようなマーケターがより重視している認知の指標は「Unaided Awareness」の増減です。

Unaided Awarenessの中でも、先ほどの「テーマパークや遊園地のような集客施設として思い浮かぶブランドは何ですか?」という質問に対して、真っ先に名前が挙がることが重要です。最初に消費者に名前を挙げられる名誉な割合を、「第1ブランド想起率(Top Of Mind Brand Awareness)」と言います。第1ブランド想起率や第2ブランド想起率は、消費者のエボークト・セットとの相関性が高いので私は特に重視しています。

Distribution(配荷)

Distributionは日本語では配送・流通。また分配された物を指す。

配荷率はその商品を物理的に買える状態にある消費者/その市場 にいる消費者全体を指す。

また配荷とは、基本的には店頭に商品を並べることを指す。該当ブランド商品が100%どの店にも配荷されているだけではなく、棚位置やフェース数、棚以外での山積みを獲得することが重要。

『バイロンシャープ氏「ブランディングの科学 新市場開拓篇」』の言葉を借りると配荷の量と質どちらも捉えるということだと思います。

繰り言になりますが『確率思考の戦略論』の中では配荷率は重要な経営指標として詳細が述べられています。

配荷率( Distribution)とは、市場にいる何%の消費者がその商品を買おうと思えば物理的に買える状態にあるかという指標です。

配荷率に伸び代がある場合もラッキーです。認知と同様に、ビジネスウエイト配荷率が50%の場合、それを10pts伸ばして60%にすることができれば、ほぼ確実に売上は20%も伸ばすことができます。

配荷率を伸ばせる大きな可能性を見つけた場合は、営業任せではなく、どのようにしてその可能性を実現していくのか、マーケティングが知恵を絞らねばなりません。

しかしながら配荷率とは、多くの競合ブランドとの配荷シェアの奪い合いであり、限りある店舗の棚スペースを物理的に奪い合う熾烈な戦いです。

また配荷率はデジタルマーケティングの世界でも活用できる概念です。Webマーケティング事業が祖業のレバレジーズ株式会社 データ戦略ブログ上の説明を引用します。

配荷率とは、もともと、「特定の市場範囲において、自分たちの製品が店頭に並んでいる割合」を占めるマーケティング用語です。つまり「自分たちの商品が購入検討されたときにどれぐらい物理的に手に届きやすいか」という概念を表したものです。

デジタルマーケティングにおいても似たような概念を当てはめることができます。デジタルマーケティングにおける配荷率は、「特定のニーズ (=検索クエリ) を持った人に対して、いかに自社サービスに関する情報が物理的に手の届く範囲に並べられているか (検索結果画面に載っているか)」という概念として定義できます。

広告運用チームは配荷率をより向上させられるようにクロスチャネルでのマーケティングを意識しているわけです。

Brand equity(ブランド・エクイティー)

名詞equityは直訳で「資本」、「株主資本」。

本書内の説明を論拠にすると、ブランド・エクイティーとは競合相対で決まる「消費者にとって購買意志決定を左右する重要な判断軸」になっているものと考えられます。

森岡氏はブランド・エクイティーは全てに優先してプレファレンスを支配する最重要な要素と述べています。

製品パフォーマンス(製品を使用した感想)、価格や価格に対する価値(Value Perception)についての感想・特徴等は全て消費者の頭の中で時間をかけてブランド・エクイティーへと咀嚼され定着していくとの事。

また、ブランド・エクイティーは、そのブランドの提供する便益と市場への参入時期に影響されます。

競合より後発のブランドが同じような製品を発売しても、製品パフォーマンスが変わらないのであれば、すでに想起集合(※)に入っているブランドの方が有利です。

※想起集合

想起集合の説明に関しては、トライバルメディアハウス池田氏のnoteで詳しく説明されています。

ちなみに『ブランディングの科学』を書いたバイロンシャープ氏はブランドエクイティーとは「ブランドがもつ売却可能な無形資産」と説明しています。

両者が指し示している内容は基本的に同じで、

その説明自体のスポットの当て方や解像度が違うように感じました。

最後に電通デジタル 住岡洋光氏の説明も引用したいと思います。

ブランドエクイティとは、ブランドの製品に製品以上の価値があると感じさせている生活者の頭の中の一定の認識のことです。製品にブランドエクイティを足すと「商品」になります。

ボトルに入った水(製品)にブランドエクイティを足すとブランドAのミネラルウォーター(商品)に、スニーカー(製品)にブランドエクイティを足すとブランドBのスニーカー(商品)になります。

Strategic brand equity(ストラテジック・ブランド・エクイティー)

本書内でストラテジック・ブランド・エクイティーという言葉の説明はありません。

一方でマーケティングパートナー刀シニアエグゼクティブ・ディレクター木村泰宏氏はMARKETING BOOTCAMPというNEWS PICKSの動画コンテンツ内でブランドエクイティーとは「消費者の頭の中にあるブランドに対するイメージ」であり、戦略的ブランドエクイティーとは「消費者に選ばれる強い理由になっているもの」と説明していました。

また『確率思考の戦略論』第2章 戦略の本質とは何か?で戦略的ブランドエクイティーという言葉が登場しますが、下記文脈で説明されていました。

第2章 戦略の本質とは何か? 戦略の焦点は 3つしかない

-前段省略-

もし自社ブランドの認知率が、まだまだ競合などに比べても伸び代があるのであればラッキーです。それは「勝てる戦」の可能性が高い。まずはその伸び代をどう埋めるかを考えて戦略を立案してみましょう。

ただ、この際に注意しておく必要があります。認知と言っても、さまざまな認知の質があるからです。「認知の質」とは消費者が認知している内容のことです。消費者が認知している内容が、単にブランド名だけなのか、それともブランドの戦略的ブランド・エクイティーまで認知しているのか、それによって消費者の購買行動に決定的な差を生み出します。

例えば、「ダイソン」というブランド名だけを知っている人と、ブランド名に加えて「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」という彼らの便益コピーまで知っている人では、ダイソンを買う確率は全く変わってくるのです。

製品パフォーマンス

製品パフォーマンスはマーケティングパートナー刀シニアエグゼクティブ・ディレクター木村泰宏氏の言葉を引用すると「消費者価値に繋がる製品機能」です。

製品機能としてのパフォーマンスは重要ですが、ブランドへのプレファレンスに占める重要性はカテゴリーによって大きく異なる。

製品の機能性が重視されるカテゴリーにおいては、製品パフォーマンスの占めるプレファレンスへの影響は絶大。

例えば、自動車とか、家電のような工業製品。また、製品パフォーマンスの判断が消費者にとっても比較的しやすいカテゴリーの場合も、その影響は大きくなります。

例えば、薬とか、洗剤などの問題解決カテゴリー。薬が効いたかどうかの実感を、消費者はじっと意識して待ち構えている。洗剤ならばよごれが落ちたかどうかの変化を、消費者は凝視しているとの事。

製品パフォーマンスに関して言及している箇所を引用します。

そのような(自動車・家電・薬・洗剤など問題解決)カテゴリーでは、製品パフォーマンスによって一度満足させることができると、エボークト・セットに入りやすいのです。

その上、消費者は失敗したくないので、一度信頼したブランドをスイッチすることが比較的少ないのです。消費者はリスク回避の選択をする傾向が強くなるのです。ブランドの防衛という観点では良いようにも聞こえますが、こういうカテゴリーではなかなかエボークト・セット内のブランドをスイッチしないので、短期でトライアル(初回購入)を取ってシェアの拡大を狙うことが難しいとも言えます。そのようなカテゴリーで製品力によほど自信がある場合は、消費者のブランドスイッチへのリスクを軽減する商品サンプリングなどのマーケティング戦術が効果的になるでしょう。

その逆の位置にあるカテゴリーは製品パフォーマンスがプレファレンスに与えている影響は小さくなるのです。つまり、機能性が重視されておらず、消費者にとって差がわかりにくいカテゴリーです。代表的な例を挙げるとすると、ミネラルウォーターなどです。水の味については、特別に味覚に優れた人でもない限り、その差を感知できるものではありません。

たとえ水道水でも、ある程度冷やして適温で飲めば美味しく感じるものです。水を売るマーケターにとって勝負になるのは、製品パフォーマンスではありません。先ほど紹介したブランド・エクイティーの増強に集中せねばなりません。同様に化粧品カテゴリーも(女性は信じたくないでしょうが)、製品パフォーマンスの割合は小さく、美しくなれるかもしれないという「希望」と、提案する「美のイメージ」を訴求するブランド・エクイティーの方が圧倒的に重要です。

機能性をどこまで消費者が重視しているかという点の他にも、製品パフォーマンスの重要性の決定的な分かれ道となる観点があります。それは、リピートビジネスなのか、それともトライアルビジネスなのかという判断です。

リピートビジネスとは、中長期の売上の大半を再購入( Repeat Purchase)から得るビジネスモデルのことです。もう一度消費者に買ってもらうために、使用体験の満足をドライブする製品パフォーマンスは決定的に重要なのです。リピートビジネスの典型は、洗剤などの安定した需要のある消費財や、カルビーやグリコのようなお菓子ビジネスなどです。

一度食べて不味ければ 2回目の購入は基本的にないのです。そのような市場において、製品パフォーマンスに問題がある場合は、プレファレンスを中長期で維持向上させるのは難しいでしょう。

私が現在働いている会社で扱っているサービスもリピートビジネスなので、上記箇所は適宜留意して業務を進めたいと思いました。

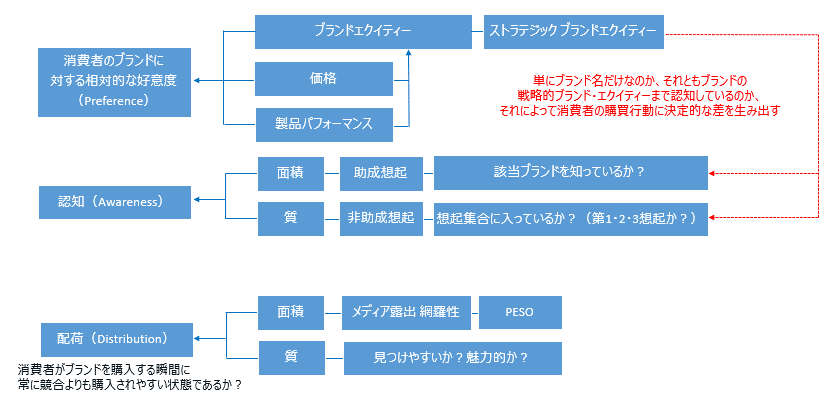

3.概念の関係図を整理する

本書内に出てくる重要な概念の関係図をまとめて体系的にブランドの市場シェア・売上拡大までの道のりを捉えたいと思います。

また私がデジタルマーケティングの仕事に携わっている為、関係図上の「配荷」はオンラインを前提にして考えて記載しています。

予めご了承ください。

ビジネスレバー整理

本書内で出てきたブランドの市場シェア・売上拡大に向けたビジネスレバー同士の関係性を整理してみました。下記図をベースにして補足を入れていきたいと思います。

ブランドの質的・量的成長

経営資源の配分先3つのうち、消費者のブランドに対する相対的な好意度(Preference)の向上はブランドの質的な成長を指します。

認知(Awareness)や配荷(Distribution)の向上はブランドの量的な成長に該当します。

認知と配荷を伸ばせば売上も直線的に伸びやすく、まずチェックすべき観点は左記2点です。

しかし、認知と配荷は量的な成長であり100%が限度です。どこかで頭打ちになります。

一方で質的な成長である相対的な好意度(Preference)の向上は上限がありません。だからこそ質的な成長が重要になります。

また、消費者のブランドに対する相対的な好意度(Preference)の向上には認知・配荷効率を向上させ、成功が成功を呼ぶガンマ分布を巻き起こせる等の無限の可能性を持っています。

相対的な好意度(Preference)の向上を目指すためにはブランドエクイティを伸ばすことが最も重要と考えられます。

PreferenceとBrand equityの関係

本書の説明を論拠にすると消費者のブランドに対する相対的な好意度を支配する最重要な要素が赤字①のブランドエクイティーです。

既に2.説明用語のBrand equity(ブランドエクイティー)パートで説明していますが、製品パフォーマンスも価格も、ゆくゆくは消費者の頭の中でブランド・エクイティーへと咀嚼され定着していきます。

製品を使用した感想も、価格に対する価値( Value Perception)についての感想も、特徴があるならば尚更のことブランド・エクイティーになっていきます。

森岡氏は「ブランドを長い眼で見た場合には、プレファレンスを決定する究極の要素はブランド・エクイティーである」と説明しています。

Strategic brand equityと認知の質

大切なことなので改めて説明すると、Strategic Brand equity(戦略的ブランドエクイティー)とは「消費者に選ばれる強い理由になっているもの」です。

本書を参照するとStrategic Brand equity(戦略的ブランドエクイティー)は認知の質に強く影響しています。

消費者に選ばれる理由が強ければ強いほど、想起集合(エボークト・セット)に自社ブランドが入ることができ、第1ブランド想起率や第2ブランド想起率という名誉な割合が高まっていくのではないでしょうか。

デジタルマーケティングにおける配荷

このパートは『確率思考の戦略論』で森岡氏・今西氏が言及している内容ではありません。同書内の配荷の説明を参照しつつも、私自身の解釈を大幅に加えて考えをまとめています。

私自身がデジタルマーケティングの仕事についている為、配荷という概念をオンライン文脈に合わせて再定義したいと思っており、この機会に整理しました。

レバレジーズ株式会社データ戦略ブログの説明と『ブランディングの科学』著者 バイロンシャープ氏のフィジカルアベイラビリティという概念を踏まえ、デジタルマーケティング領域における配荷の量と質の定義を下記としました。

デジタルマーケティングにおける配荷とは

配荷の量(面積)

デジタルマーケティング領域における配荷とは「特定のニーズ (=検索クエリ) を持った人に対して、自社サービスに関する情報が視界に入る範囲にある(検索結果画面に載っている)こと」を指します。

配荷の質

また、検索画面に載っているだけでは十分ではなく、検索上位に掲載されたり、小さいスマホ画面の中でも目立つように配置されるなど目立ちやすさ・見つけやすさも配荷の質として重要。

つまり、自社サービスに関する情報が競合よりも

アクセシブルで購入されやすい状態にあることが問われる。

ここまでの定義を踏まえ、配荷の面積と質を整理すると下記のように図解できると思っています。

『確率思考の戦略論』の説明に準拠しつつ、配荷の量は面積と言い換えています。また面積と言い換えた場合、PESOモデルをベースに配荷先が十分であるか?考えるのが網羅性が高いと考えました。

配荷の質は目立つか?見つけやすいか?がポイントです。Webブラウザ上で競合よりもブランドの存在感が高まり、多くの消費者に幅広い購入機会が提供されている状態であるかどうかが問われます。

4.仕事に活かしたい内容をまとめる

市場構造を理解する意味

市場構造をちゃんと理解しておくと、ヨットが追い風を利用するように、市場のメカニズムを利用して、より高い売上をあまりお金を使わず達成することもできる。

それら市場構造を決定づけているDNA、あるいは震源とも言うべき「本質」は消費者の Preference(プレファレンス)。

プレファレンスとは、消費者のブランドに対する相対的な好意度(簡単に言えば「好み」)のことで、主にブランド・エクイティー、価格、製品パフォーマンスの3つによって決定される。

プレファレンスが市場構造を支配するのは、小売業者も、中間流通業者も、製造業者も、最強の存在である最終購買者(消費者)に従わざるを得ないから。市場構造を決定づけているDNAは、消費者のプレファレンスであることを頭の中に入れておく。

森岡氏・今西氏が最も重視していたシェアについて

ブランド同士の力関係が最終的に表れた「シェア」は、個々の消費者のプレファレンスが集まった全体の姿、つまり市場全体におけるブランドのプレファレンスそのもの。

同書で説明するシェアは購買意志決定の回数におけるシェアであり、金額シェア(売上金額のシェア)やボリューム・シェア(使用量のシェア)よりも、むしろユニット・シェア(販売個数のシェア)に最も近い。

森岡氏はP&Gの米国と日本で、ずっとヘアケアのマーケティングをやっており、その日常で最も重視したデータは「シェア」との事。

購買行動を支配する4つの仮説(法則)

『確率思考の戦略論』の中ではデリシュレー NBDモデルという統計理論を使い、消費者の購買行動が説明されています。

また同モデルの説明に合わせて、消費者の購買行動は4つの仮説に支配されていると述べられている。

1)あるカテゴリー(例えば、洗剤)における各消費者の購入は、それぞれ独立して起こる(お互いに影響し合わない。相談して買ったりしない)。

2)あるカテゴリーにおける購入時のブランド選択は、消費者のそれぞれのブランドに対するプレファレンスによって決まる確率に従い、その時点でどのブランドが選択されるかはランダムに決まっている(多項分布している)。

3)あるカテゴリーにおける消費者のブランド選択は、プレファレンスの順位が高ければ高いほど、購入確率がより高くなる傾向にある(ガンマ分布している)。

4)あるカテゴリーにおける消費者のブランド選択は、プレファレンスによって定まる確率に従い、それはカテゴリーの平均購入回数の多い少ないには関係がない。

これら4つの仮説(法則)をさらに平たく説明すると消費者の頭の中には、今までの購入経験から買って良いと思ういくつかの候補となるブランドがあるということ。

それらの購入候補であるいくつかのブランドの組み合わせを「 Evoked Set(エボークト・セット)」とマーケティング用語で呼ぶ。

戦略の焦点は3つしかない

ビジネスの売上は、自社ブランドに対する消費者のプレファレンスによって最大ポテンシャルが定まる。

その最大ポテンシャルが「認知」と「配荷」によって制限されて、現実のビジネスの結果が決まる。

つまり、市場規模が一定と仮定すると、売上を伸ばすためには、1)自社ブランドへのプレファレンスを高める、 2)認知を高める、 3)配荷を高める、の3つしかないということ。

ようするに戦略の行きつく先もその3つしかないということ。

戦略、つまり経営資源の配分先は、結局のところ Preference(好意度)、 Awareness(認知)、 Distribution(配荷)の3つに集約される。

その中でも無限の可能性を持っているのはプレファレンスのみ。なので、戦略の究極的な焦点は消費者プレファレンスを高めること。

上記のプレファレンスは、主にブランド・エクイティー、価格、製品パフォーマンスの3つによって決定されます。

裏返すと、戦略を立てる上で着眼すべき点も最初からその3つしかないということ。自社ブランドの問題点の発見も、成長させていく有力な伸び代の発見も同じです。最初からその3つのビジネス・ドライバーに絞って探していくことで、確率の高い戦略に早く辿りつくということ。

認知にもっと伸び代はないか?配荷にもっと工夫はできないのか?プレファレンスに革新的な変化を起こす方法はないか?その3点にベクトルを合わせて頭の中で追いかけ、仮説を立てながら思考する。そうすることで勝てる戦を見つけるのが本当に早くなる。

認知の伸びしろを探す

伸びしろを探す前に、まず自社ブランドおよび

主だった競合ブランドの認知率を測定する。

仮に自社ブランドの市場における消費者認知が50%だったとすると、それを10pts伸ばして60%にすることができれば、ほぼ確実に売上は20%も伸ばすことができる。

極端な嗜好品の場合はそうはならない場合もありますが、認知率の伸びに対してビジネスはあるレベルまでは直線的な関係で伸長していく。

もし自社ブランドの認知率が、まだまだ競合などに比べても伸び代があるのであればラッキー。それは「勝てる戦」の可能性が高い。まずはその伸び代をどう埋めるかを考えて戦略を立案する。

ブランドの売上を支配する7つの要素

戦略で大切なゴール地点での景色が見えるようになるためには、ゴール地点で一体何を見れば良いのかを理解する必要がある。

つまり、売上を支配している要素が何であるか、そしてそれらがどう機能して売上が決まっていくのか、その仕組みが理解できていないといけない。

最終的にブランドの売上を支配することになるドライバーをよく理解しておく。それらの中には、我々がコントロールしやすいものと、コントロールしにくいものがある。

コントロールしにくいものに経営資源を集中するのはオススメしませんが、どうしても必要な場合はその難しさを知った上で工夫すべき。

また、比較的コントロールしやすいものの中にも、その効果をよりよく発揮させるための様々なノウハウがある。その性質を理解しておく。

7つの内の2つ「認知率」と「平均購入金額」は、比較的容易に我々がコントロールできる。「認知率」は、認知ドライバーの質、全ての認知に関わるマーケティング活動の結果で決定する。

例えばテレビ・コマーシャル( TVCM)の質は「商品を覚えてもらえるか」が主な要因で、我々が誰に、何を、どのようにコミュニケーションで訴えるかにかかっている。また、認知を作り出す効率の話なので、ある程度は広告量(お金)で解決できる。

平均購入金額は、ひとえに我々がどの様なサイズ・値段で提供するかにかかっている。一般にブランド選択の方が、サイズ選択より消費者にとって大事だから。

特に強力な親ブランドから派生した同一カテゴリーの商品の場合、商品の質の心配がないので初めての購入時(トライアル)でも、大きなサイズに変更しやすいのです。複数のサイズにそれぞれ違う単価がある場合には、平均購入金額はビジネスウエイトを考慮した平均ユニット価格を用いる。

「エボークト・セットに入る率」は、新たに魅力的なブランドが出現したときに、自身のエボークト・セット内の既存のブランドをベンチマークにして決定している。

人によりエボークト・セット内のブランド数は異なりますが、基本的にはその数は一定なので、新しいブランドを認知したり体験したりすると、エボークト・セット内のブランドの入れ替えがおこなわれる。もし配荷等の問題でそのブランドが簡単に手に入らない場合は、実質的にエボークト・セットから抜け落ちてしまう。

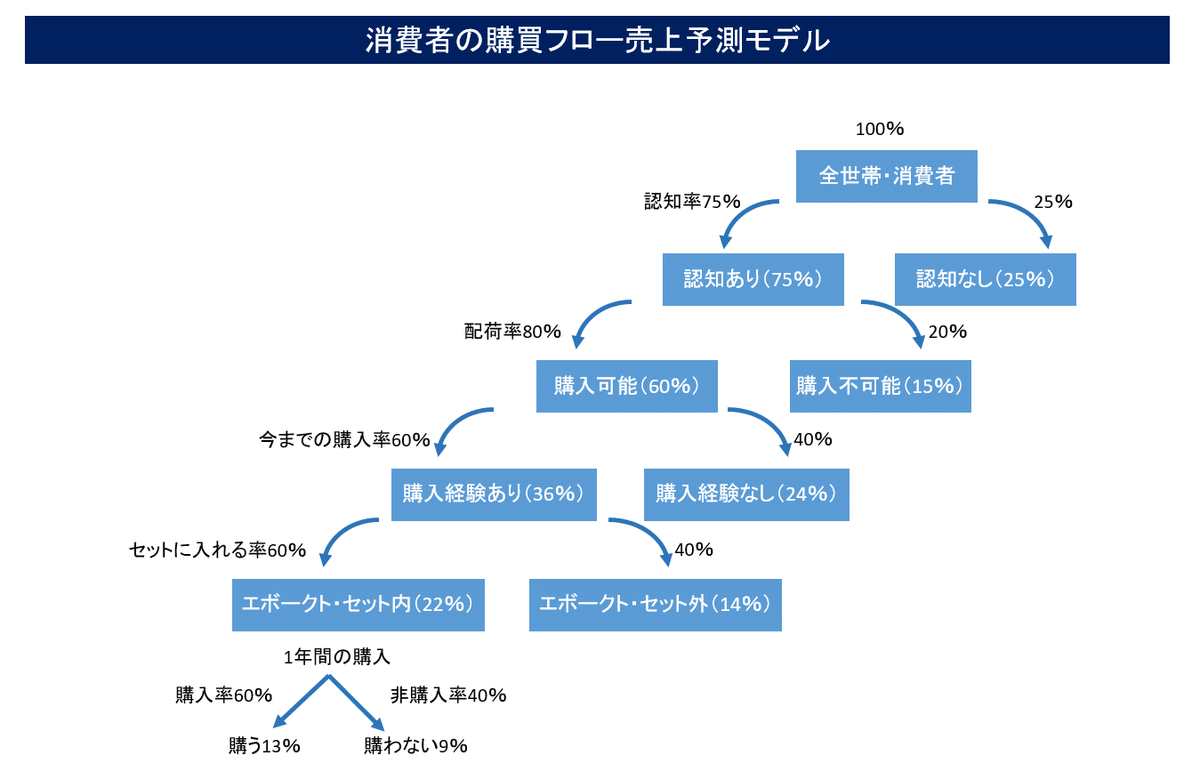

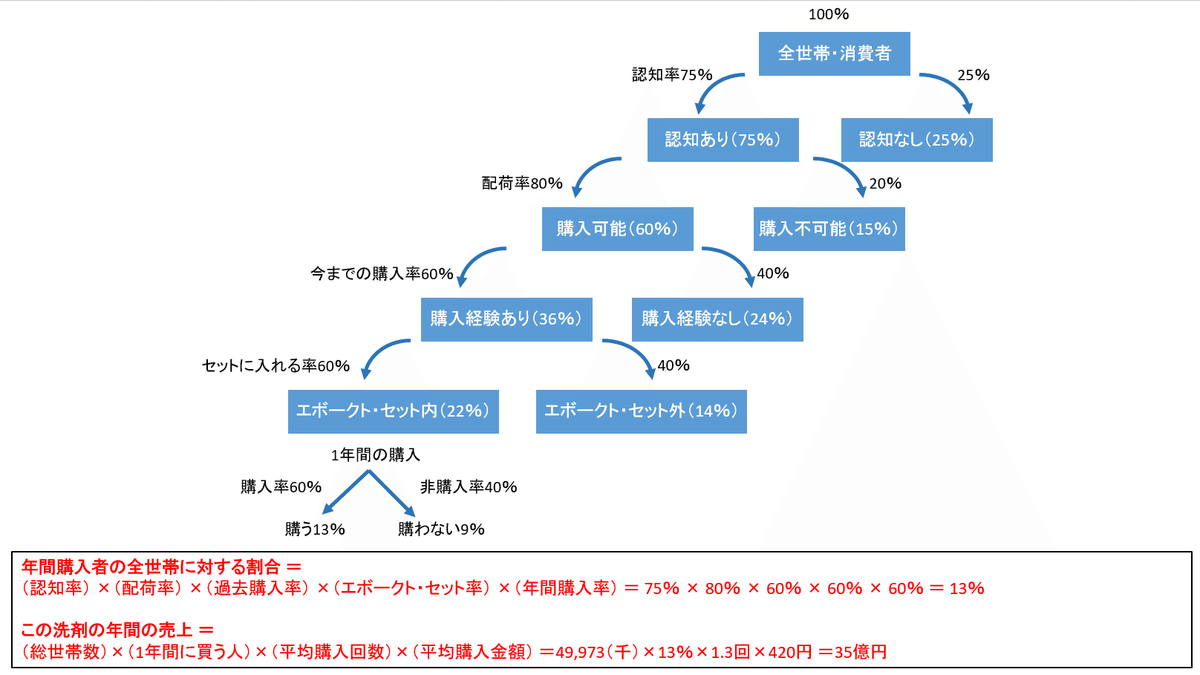

簡単な売上予測モデルの理解

上記の7つの要素が組み合わさって売上がどう決定されるか、その検証に汎用性高く使えるわかりやすいモデルが本書内で紹介されています。

1つの洗剤製品ブランドを例にしてモデルを使い状況を説明します。

全世帯の75%がこのブランドを認知し、市場に存在することをわかっていますが、そのうち80%の世帯しか購入の可能性がない。つまり、買いに行っても店に置いていないのです(80%の配荷率)。

なので、全体の60%の世帯しか購入できない(認知率×配荷率 =75%×80%)。そのうち60%が今までに購入し、そのうちの60%が洗剤のブランドのエボークト・セットに入れています。つまりこの段階で全体の内の22%がこの洗剤をエボークト・セットに入れている。

人により、その中のブランド数は異なる。1個の人もあれば、10個の人もあるかもしれません。また、このブランドをエボークト・セットの順位の一番上に入れている人もいれば、一番下の人もいます。

なので、1年間に購入する人は全員ではなく、その内の60%、すなわち全体の13%になっています。

注意したいのは、認知率、配荷率、今までの購入率、エボークト・セットに入れる率、 1年間に購入する率、これらはすべて掛け算になっており、年間の売上を直接的に規定する要素である点。

認知率と配荷率が掛け算できるのは、それぞれの事柄がほぼ独立して起こるからです。もちろんマスメディアを使って宣伝をしない場合、たとえば店頭での販促のみによる宣伝活動などの場合は、掛け算はできないので配荷率そのものが購入可能者の上限になる。

それ以外の率は、それぞれが前の条件を満たさないと掛け算できないため、前の条件を満たした人々に対する比率として算出してあるのです。

このケースの年間購入者の割合と、この洗剤ブランドの年間の売上を計算すると下記になります。

このモデルを使って、個別の数値を代入すれば多くのブランドの年間売上が計算できる。

マーケティング組織において「使うこと」と「使われること」は素晴らしい

人の体において「腸」がなければ「脳」は活動に必要な栄養を摂取できなくなって、いずれ死滅してしまう。「腸」と「脳」は同等に重要。

腸は脳を利用し、脳は腸を利用しています。美しい共依存関係にあるのであって、どちらが重要な訳でも偉い訳でもない。

人間の体は素晴らしい組織になっていて、明確に各組織の役割が決められており、組織間の役割に対する競争がない。心臓は心臓の仕事を行い、肝臓の仕事に口をはさまない。腎臓の機能が低下した場合は、そのシグナルを他の臓器が共有し、あらゆる方法で腎臓を助けて機能不全の影響をカバーしようとする。

そして肝臓も心臓も、腎臓に文句を言ったりしません。腎臓の不始末をあげつらって足を引っ張るようなこともありません。競争は人体の中ではなく、人体の外で起こっている。

企業活動においても、さまざまな組織部門が人体における臓器のように編成され、それぞれの社員がそれぞれの部門で細胞のように働いている。

できれば人体組織のように、高次元で統合された共依存関係で社内組織を成立させ、社外との厳しい生存競争を勝ち抜いていけると良い。

そのために部署間には「役割の違い」はあっても、「上下や優劣」がある訳ではないことを組織の隅々まで徹底して認識しないといけない。

共依存関係を意識することは、会社組織だけではなく、個人レベルでも多くある。人にはそれぞれ特徴があり、得意な領域と不得意な領域があり、全ての人に1日は24時間しかなく、1人で担当できる分野など、全体から見ればほんの一部しかない。

企業活動は、川上から川下まで膨大な業務のフローが支流も含めて幾重にも複雑に絡まって流れている大河流域のようなものです。それぞれの人間はその広大な流域のほんの一部を担当することしか物理的にできないのです。たとえ社長であっても、大河流域全体を広く把握するという1担当に過ぎない。川のどの部分をとっても、誰よりも浅い理解しかない可能性が大きい。

そんな中で1人1人の人間が、上手に人を使い、また上手に人に使われるということは、会社組織が効率的に機能していくためには欠かせないこと。

人に使われるということに精神的な抵抗がある人も少なからずいると思いますが、人に使ってもらえるということは素晴らしいこと。上手に人に使ってもらえないと、その人の持っている能力が世の中に出ていくことは起こり得ないからです。自分の能力を発揮するためには、自分を上手に使ってくれる人は得難い存在。

消費者プレファレンスに集中する組織

マーケティングの使命である「中長期的に売上と利益をあげるブランドを構築すること」を果たすために、最も大切なのは市場全体における消費者のプレファレンスを獲得していくこと。

市場構造の本質が消費者のプレファレンスである以上、マーケティング組織が共有すべき最重要な原則は「消費者視点である」こと。

消費者理解に投資し、ブランディング・製品・サービスの全てにおいて、消費者の視点から物事の是非を考え、消費者の自社ブランドに対するプレファレンスを高めることを最上位の判断と行動の基準に据えている組織である必要がある。

しかし、企業組織においては「消費者視点」を貫くことが必ずしも簡単ではない。

パーキンソンの法則でわかるように、自己保存を第一とする個人の性質によって組織は構成されている為。そしてさらに、部門の利害、経営者や作り手のエゴ、様々な社内コンフリクト、それらの様々な事情によって、会社全体の決断が消費者最適からズレる、あるいはかけ離れることは珍しくない。

会社というたくさんの人が集まっている集団の中では、会社の利害と個人や部門の利害が、自然状態では一致しない。これは消費者視点や顧客目線といった課題に限らない。ほとんど全てのことにおいて当てはまる。

個人や部門の利害は、自然状態では一致するはずがない。だからこそ、部門間や個人間の利害やしがらみをぶった切ってでも消費者価値としてのベストを押し通す、強力な意志決定の仕組みを人為的に作る必要がある。

会社全体に消費者視点の行動指針を徹底させることは、中長期での企業の生存に不可欠。その消費者視点を社内で強調し、ドライブするのはマーケティング組織の重要な役割。

マーケティング組織は、社内における「消費者の代理人」。2010年から2015年のUSJは、「消費者の専門家であるマーケティングに、消費者視点を社内横断でドライブさせる仕組み」を構築して成功した。

5.最後に

森岡氏と今西氏はどちらも数学が好きで、趣味と実益を兼ねて白熱した議論を重ねていたことが、この本を読んでいると分かります。

『第6章 需要予測の理論と実際』より抜粋

彼(森岡氏)が米国本社に勤務していた数年間、我々2人はドーナツとコーヒーを片手に、数学とマーケティングを融合させる理論とその可能性について時間を忘れて議論を重ねていた仲です。

彼はいつものように人懐っこく熱く語って、私の知的好奇心を効果的にくすぐり、気がつけば私はまんまとその仕事に巻き込まれていました。

仕事において、時間を忘れて議論できる仲間がいることはとても素敵なことだと思いました。羨ましい笑。

最後に今西氏が終章で書かれている人生のポイントを引用します。自分の仕事人生にとって、すごく大事なことだと思いました。

良いことは良いことを呼び、成功は成功を呼ぶ。笑顔は次の笑顔を呼ぶ確率を高くします。逆に暗い顔を次の暗い出来事を呼び寄せる確率を高くします。 それは本書の中で示した「ガンマ分布」です。

1.人生は確率

「できることは確率を上げること、結果に対して悔いはない」。常にこのような姿勢でいろいろなことに挑んでいただきたい。変えることができるのは未来のみです。 これは「人事を尽くして天命を待つ」に近いと思います。

ただ人事を尽くす過程で、目的に対する確率の概念を考慮して選択するように心がけて頂きたい。

2.判断に迷ったときは、目的を明確化する

人は知性をもってしまったがゆえに、選択に迷い苦しみます。

そのような時には、目的に立ち返りましょう。 自分の人生の重要な目的を自分以外の誰かに決めさせてはいけません。

ご自身でよくよく考えて明瞭にして頂きたい。目的が定まれば、目的に対して純粋に確率が高くなる選択肢を選ぶのです。

3.「物事や問題の本質を見極める」

物事の多くは「現象」なので、考えない限り本質はなかなか見えるものではありません。

本質を見極める方法は、極端な状況を思い浮かべること、 あるいは自分と関係のない状況に置き換えてみる事。不思議と本質が見えてきます。

知らないことばかりで大変勉強になりました。

永遠の素人というスタンスで引き続き勉強を続けます。

この本に書かれている内容を仕事に活かし、

より顧客にバリューを出せるように精進していきたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?